基于主成分與聚類分析的甘蔗新品種(系)主要農藝及產量性狀的評價

譚秦亮 朱鵬錦 李穆 程琴 周全光 龐新華

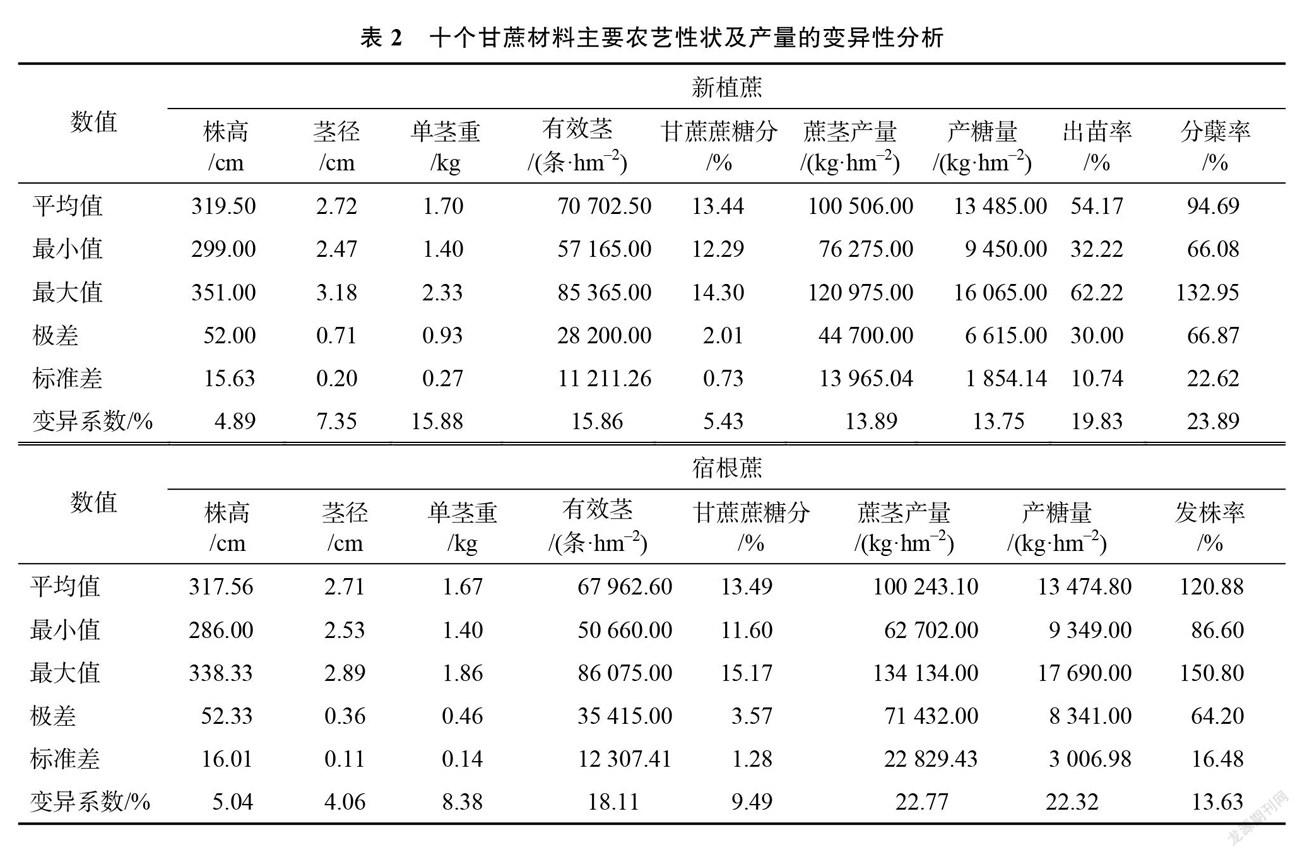

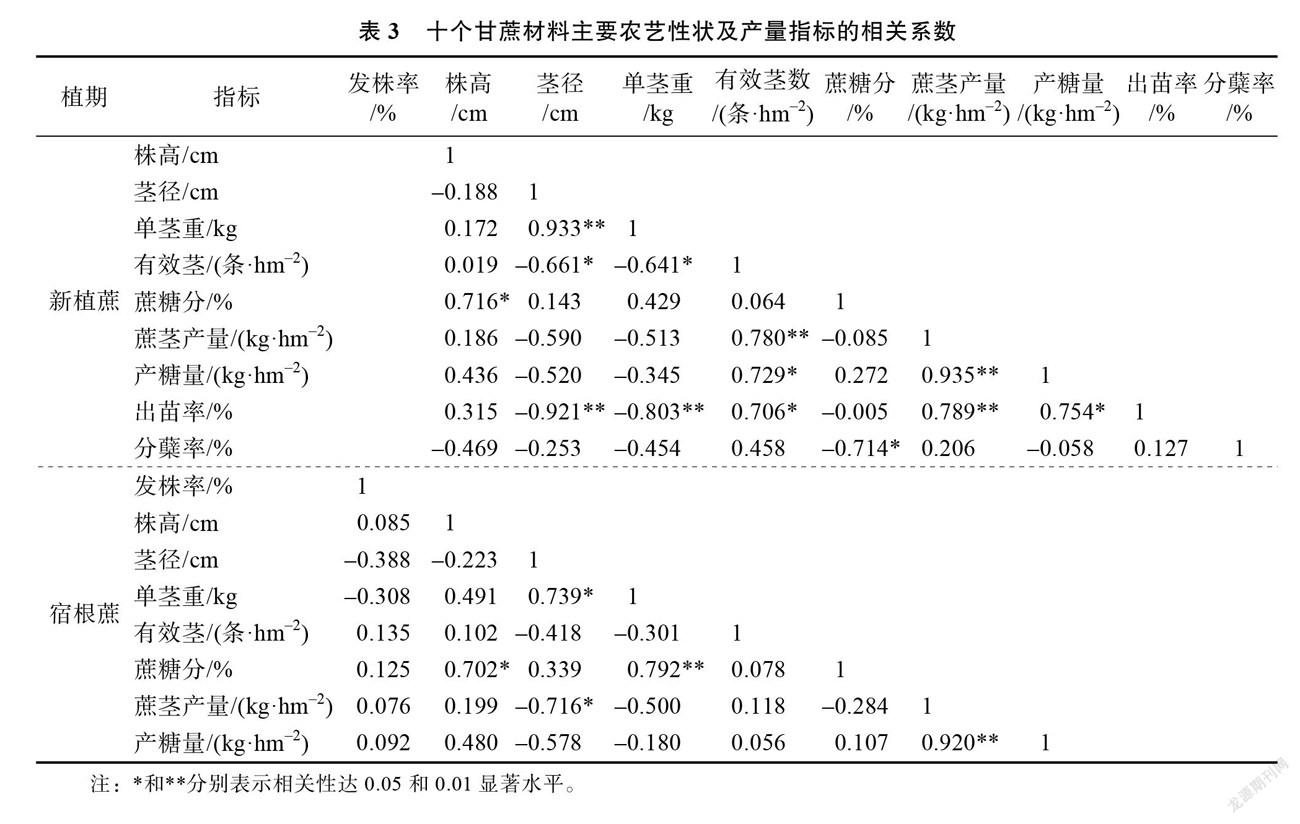

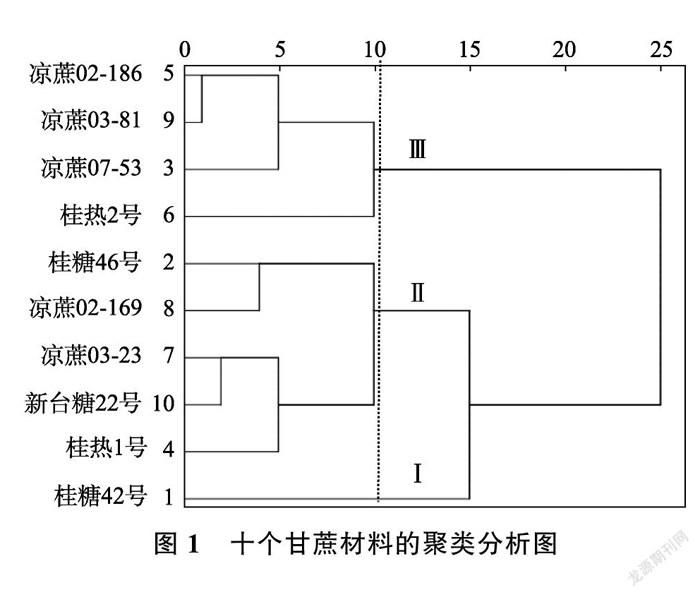

摘要 為了揭示不同甘蔗品種(系)的大田性狀特性,分析新植蔗及宿根蔗農藝、產量性狀變化特點。以新臺糖22號( ROC22)為對照( CK),對10份甘蔗品種(系)進行1年新植和1年宿根的品比試驗,并對株高、莖徑、有效莖數、蔗糖分等17個農藝指標進行變異系數、相關性、主成分分析及聚類分析。結果表明:新植蔗與宿根蔗變異系數變幅分別為4.89%~23.89%和4.06%~22.77%。各性狀間存在較高相關性,在新植蔗中蔗莖產量與出苗率、有效莖數及產糖量呈極顯著正相關,產糖量與出苗率、有效莖數呈顯著正相關;在宿根蔗中蔗莖產量與產糖量呈極顯著正相關,與莖徑呈顯著負相關。主成分分析得出,新植與宿根均可分為3個主成分,累計貢獻率分別為90.365%和84.177%;第1主成分和第2主成分與甘蔗產量和品質密切相關,其中單莖重、有效莖數和蔗糖分是影響甘蔗產量和品質的重要因素;在歐式距離為10的水平上,10個甘蔗材料可以分為3大類,其中第Ⅲ大類的4個參試材料表現出有效莖數適中、宿根性強等特性。綜上所述,桂熱2號具有有效莖數適中、產量高及宿根性強等特點,可在廣西南寧蔗區,特別是在良圻蔗區推廣種植。

關鍵詞 甘蔗;農藝性狀;產量;主成分分析;聚類分析

中圖分類號 S566.1???? 文獻標識碼 A????? DOI:10.12008/j.issn.1009-2196.2022.03.007

Evaluation of Main Agronomic and Yield Traits of New Sugarcane Varieties (Lines) Based on Principal Component and Cluster Analysis

TAN Qinliang? ZHUPengjin? LI Mu? CHENG Qin? ZHOU Quanguang? PANG Xinhua

(Guangxi Subtropical Crops Research Institute, Nanning, Guangxi 530001, China)

Abstract? In order to reveal the field characteristics of different sugarcane varieties (lines), the changes of agronomic and yield traits of newly planted and ratoon sugarcane were analyzed. Ten sugarcane varieties (lines) were selected for evaluation with ROC22 as control (CK), and 17 agronomic indexes, such as plant height, stem diameter, effective stem number, sucrose content, etc, were analyzed by using coefficient of variation, correlation, principal component analysis and cluster analysis. The results showed that the variation coefficients of the newly planted and ratoon sugarcane of the sugarcane varieties/lines were 4.89%-23.89% and 4.06%-22.77%, respectively. There was a high correlation between the traits. For the newly planted sugarcane, cane yield was highly significantly positively correlated with seedling emergence rate, effective stem number and sugar yield, and sugar yield was significantly positively correlated with seedling emergence rate and effective stem number. For the ratoon sugarcane, sugarcane stem yield had a highly significant positive correlation with sugar yield, and a significant negative correlation with stem diameter. Principal component analysis showed that the newly planted and ratoon sugarcane could be divided into three principal components, with their respective cumulative contribution of 90.365% and 84.177%. The first and second principal components were closely correlated with sugarcane yield and quality, among which single stem weight, number of effective stems and sucrose content are important factors affecting sugarcane yield and quality. At the level of Euclidean distance of 10, the 10 sugarcane varieties (lines) can be divided into three categories, of which four sugarcane varieties (lines) in the category III have moderate number of effective stems and strong ratooning. In conclusion Guire 2 has moderate number of effective stems, high yield and strong ratooning ability, and can be popularized in the sugarcane produc- ing areas of Nanning, Guangxi, especially in the Liangqi sugarcane producing area.

隨著國民生活水平的不斷提高以及甘蔗種植栽培技術的飛速發展,我國甘蔗的種植面積現穩居世界第三位,僅次于巴西和印度。種植區域多分布在廣西、云南、廣東、海南、福建等地區,其中廣西的甘蔗種植面積超過全國甘蔗種植面積的60%以上,產糖量占我國食糖總產量的90%以上[1],對保證我國食糖生產和供需有至關重要的作用。目前,廣西農墾良圻蔗區作為南寧地區的主要蔗區,甘蔗種植面積維持在0.55萬hm2左右,種植品種主要有新臺糖22號、桂糖42號、桂柳 05-136和桂糖46號等,其中新臺糖22號仍然是該地區的當家品種[2]。該品種在廣西的種植時間已近20年,種性和抗性嚴重退化,病蟲害發生嚴重尤其是宿根蔗的黑穗病,導致甘蔗產量難以保證和提高[3]。因此,甘蔗新品種的選育與推廣成為當務之急。影響甘蔗產量的構成因子較多,主要受品種自帶的遺傳種性[4-6]、大田管理和病蟲害防治[7]、種植栽培技術[8]等因素影響;由于高產優良甘蔗新品種選育周期長,因此,遵循科學的選種方法,結合不同地區的氣候特點、生態環境等因素進行分析,開展不同甘蔗新品種的適應性試種試驗成為推廣新品種的有效方法。主成分分析旨在利用降維的思想,將原本個數較多的指標轉換為新的少數幾個綜合指標(主成分),其中每個主成分都能夠反映原始變量的大部分信息,且所含信息互不重復。聚類分析的目標是在相似的基礎上收集數據來分類,衡量不同數據源間的相似性,并把數據源分類到不同的簇中。主成分分析與聚類分析是農業研究中重要的統計分析方法[9],在小麥[10]、水稻[11]、高粱[12]和大麥[13]等作物中均有應用,在甘蔗上也早有應用[14-16],且取得了良好的效果。在育種工作綜合評價中,僅通過某一個性狀的表現(比如產量性狀)對品種進行綜合評價往往會對結果造成誤差,以致失去某些具有推廣潛力的品種(系)。為加快新品種選育進程,運用變異系數、相關性分析、主成分分析相結合的方法,更能快速準確地篩選出優異種質。本研究以廣西當前主推品種及廣西亞熱帶作物研究所自育的優質品系10個材料(含對照 ROC22)為研究對象,通過變異性、相關性、主成分與聚類分析對其新植和宿根蔗的株高、莖徑、有效莖數、田間錘度、蔗莖產量和產糖量等17個主要農藝指標進行考察,以期揭示各農藝性狀和產量構成因子間的相關性與特征規律,為選育出適合廣西南寧蔗區種植的優質甘蔗種質材料提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

本試驗參試材料 10個,以新臺糖22號(ROC22)為對照,詳見表1。

1.2 方法

1.2.1 試驗設計試驗于2016年3月至2018月

2月在廣西農墾良圻農場試驗基地(22°20 N,109°14 E)進行。試驗采用隨機區組設計,每個品種設3次重復,每個小區為一個重復,每小區5行,行長7 m ,行距1.2 m,小區面積42 m2。下種密度為10.5芽/m。

1.2.2 項目測定

1.2.2.1 農藝性狀新植蔗生長初期調查出苗率及分蘗率,出苗率=(出苗數/下種芽數)×100%,分蘗率=(單位面積分蘗總苗數/單位面積種苗出苗總數)×100%;宿根蔗生長初期調查發株率,發株率=(單位面積新植蔗有效莖數/單位面積宿根蔗出苗總數)×100%。

1.2.2.2 產量性狀2017年3月(新植)和2018年2月(宿根)收獲前對株高、莖徑、錘度、有效莖等指標進行調查與測定。有效莖:調查每小區1.3 m 以上的莖數,作為有效莖數,計算每公頃有效莖;株高:每小區選擇連續甘蔗15株,測量株高,計算平均值;莖徑、錘度:與調查株高同步進行,每小區用卡尺順序測量15株蔗莖及錘度,計算平均值。甘蔗理論產量(t/hm2)=甘蔗單莖重×有效莖(條/hm2);單莖重(kg)=0.7854×(株高–30)×莖徑2×比重/1000;甘蔗蔗糖分(%)=1.0825×田間錘度–7.703;含糖量(t/hm2)=甘蔗理論產量×糖分含量(%)。

1.2.3 數據處理采用 Excel 2016和 SPSS15.0軟件對數據進行處理和作圖,采用 Pearson 進行相關分析。

2 結果與分析

2.1 主要農藝及產量性狀的變異性分析

變異系數是衡量性狀變異的數量指標,主要受到標準差和平均數的影響。表2顯示,試驗材料性狀指標的變異系數變化幅度比較大,為 4.06%~23.89%。新植蔗9個指標中變異最大的是分蘗率,變異系數達到23.89%;其次為出苗率、單莖重、有效莖,株高的變異系數最小,僅為 4.89%。宿根蔗8 個指標中變異最大的為蔗莖產量,變異系數為22.77%;其次為產糖量、有效莖數、發株率,莖徑的變異系數最小,僅為4.06%。

2.2 主要農藝性狀及產量指標的相關性分析

由表3可以看出,在新植蔗中蔗莖產量與出苗率、有效莖數、產糖量呈極顯著正相關,說明對蔗莖產量影響最大的因素為出苗率和有效莖數,蔗莖產量對產糖量影響最大。產糖量與出苗率、有效莖數呈顯著正相關,說明這2個指標對產糖量的影響較大。其他的指標之間相關性主要表現為:株高與蔗糖分呈顯著正相關;莖徑與單莖重呈極顯著正相關,與有效莖呈顯著負相關,與出苗率呈極顯著負相關;單莖重與有效莖數呈顯著負相關,與出苗率呈極顯著負相關;有效莖數與出苗率呈顯著正相關;蔗糖分與分蘗率呈顯著負相關。

在宿根蔗中,蔗莖產量與產糖量呈極顯著正相關,與莖徑呈顯著負相關;蔗糖分與單莖重呈極顯著正相關,與株高呈顯著正相關;莖徑與單莖重呈顯著正相關,說明莖徑對單莖重有很大的影響。綜合新宿蔗數據可見,若要選育出高產高糖的甘蔗品種,在選育種過程中不僅需要選擇中大莖、單莖重及甘蔗蔗糖分較高的材料,而且需要兼顧株高及其他農藝指標。

2.3 農藝性狀及產量性狀的主成分分析

由表4可知,前3個主成分所構成的信息量為總信息量的90.365%,反映了絕大部分信息量。根據特征值和各成分的貢獻值可以看出,第一主成分主要包括了出苗率、分蘗率、有效莖數、蔗莖產量及產糖量等信息,其中出苗率的特征值最大,為0.944,主要反映了試驗材料的產量及產糖量性狀,概括為產量和產糖量因子;第二主成分主要包括了株高及甘蔗蔗糖分的信息,主要反映了試驗材料的農藝及糖分性狀,概括為農藝及品質因子;第三主成分代表了莖徑及單莖重的信息,其中莖徑的特征值最大,為0.447,概括為農藝因子。

宿根蔗8個性狀指標主成分分析結果見表4。前3 個主成分所構成的信息量為總信息量的84.177%,反映了絕大部分信息量。根據特征值和各成分的貢獻值可以看出,第一主成分主要綜合了莖徑、單莖重及甘蔗蔗糖分等信息,其中莖徑的特征值最大,為0.927,概括為農藝及品質因子;第二主成分主要包括了株高、蔗莖產量及產糖量的信息,其中株高的特征值最大,為0.939,概括為產量和產糖量因子;第三主成分代表了發株率及有效莖數的信息,其中發株率的特征值最大,為0.702,概括為農藝因子。

2.4 主要農藝性狀及產量性狀的聚類分析

綜合新植蔗和宿根蔗的17個性狀指標,采用歐式距離、系統聚類法對10個甘蔗材料進行聚類分析。在歐式距離10的水平上,10個甘蔗材料聚為3大類(圖1)。由圖1和表5可知,第Ⅰ 大類材料有1份,為桂糖42號,占參試材料的 10.00%,主要表現為新植蔗株高、單莖重及蔗糖分高等特性,宿根蔗發株率、株高、單莖重、有效莖數及甘蔗蔗糖分高等特性,屬于植株高大、宿根性良好、高糖的材料。第Ⅱ類材料有5份,分別是桂熱1號、新臺糖22號、涼蔗03-23、涼蔗02-169、桂糖46號,占參試材料的50.00%,主要表現為新植與宿根蔗莖徑大、宿根蔗莖產量及產糖量均良好,屬于大莖、宿根性強、高產高糖的材料;第Ⅲ類材料有4份,分別是桂熱2號、涼蔗07-53、涼蔗03-81、涼蔗02-186,表現出新植出苗率、分蘗率、蔗糖分、有效莖數高等特性,新植與宿根蔗均高產高糖,屬于有效莖適中、宿根性好、高產高糖的材料。

3 討論與結論

變異系數是衡量作物遺傳多樣性及自然多變環境下遺傳穩定性的重要指標,優良品種的選擇潛力與作物農藝性狀的變異系數相互關聯,變異系數越大,遺傳多樣性越豐富,越容易從該群體中選出優良品種[17-20]。本研究變異系數分析表明,新植蔗分蘗率和出苗率的變異系數最大,分別達到23.89%和19.83%,其余均在4.89%~23.89%,其中株高的變異系數最小。宿根蔗蔗莖產量和產糖量的變異系數最大,分別為22.77%和22.32%,其余均在4.06%~22.77%,其中莖徑的變異系數最小。結果說明該群體的樣本間差異大,各個農藝性狀的遺傳多樣性豐富,從中選擇出優良個體的幾率較大,這與俞華先等[21]、高三基等[22]研究基本一致。

相關性分析是為了分析多個性狀指標間是否相關、相關程度及相關性質的一種綜合統計分析方法。研究表明[23],作物各性狀間既存在著具有促進作用的顯著正相關,也存在著具有制約作用的顯著負相關,在進行性狀指標選擇時,需要注意促進與制約相互間的關系。作物產量主要由產量構成因素決定,如何更好地利用相互間的關系是目前育種和栽培的關鍵;在甘蔗上,最終的產量主要由分蘗率、株高、莖徑、單莖重、有效莖數等多個農藝性狀指標決定,其中有效莖數和單莖重對產量的貢獻最大。在本研究中,不同性狀間存在多重復雜的促進或制約關系,對新植蔗的產量和產糖量均有促進作用的指標有出苗率和有效莖,莖徑和單莖重對有效莖數有制約作用,莖徑對單莖重有促進作用。宿根蔗的莖徑及甘蔗蔗糖分對單莖重有促進作用,產量對產糖量有促進作用,莖徑對產量有制約作用。前人研究[24-26]發現,在以強宿根、高產、高糖為育種目標的前提下,更應重視出苗率、發株率、有效莖數、株高等性狀的表現與篩選,同時還應注意協調甘蔗產量與蔗糖分、錘度等指標的關系,這與本研究中相關性分析結果的復雜性相似。

主成分分析表明,新植蔗第一主成分和宿根蔗第二主成分均反映的是產量和產糖量相關指標,該成分得分越高說明材料的產量和產糖量越高;新植蔗第二主成分和宿根蔗第一主成分均反映的是農藝和品質相關指標,該成分得分越高說明材料的甘蔗蔗糖分越高;新植蔗第三主成分和宿根蔗第三主成分均反映的是農藝性狀相關指標,該成分得分越高說明材料的新植蔗單莖重及宿根蔗有效莖數等指標越高。新植蔗前3個因子所含信息量占比90.365%,宿根蔗前3個因子所含信息量占比84.177%,足以反映參試材料的性狀特征。系統聚類將10份參試材料的17個性狀指標分為3大類群,較好地揭示了參試材料之間的性狀特點。3 大類群材料各有特點,第Ⅰ類群的材料表現植株高大、宿根有效莖較多、宿根產量偏低;第Ⅱ類群的材料表現為大莖,宿根產量及產糖量均良好;第Ⅲ類群的材料表現為有效莖數適中、宿根性強、產量及產糖量較高。在實際生產和選育種中,可依據不同類群的特點,選擇合適不同育種目標的材料,從而提高各個材料的可利用性。在開展甘蔗品種篩選時,由于參試材料和研究指標不同,不同研究者的結果也有所差異[27-29],尤其是農藝指標已受到氣候、環境及種植管理技術的影響。綜上所述,10個參試品種中,第Ⅲ類群的材料桂熱2號具有有效莖數適中、產量高及宿根性強等特點,可在廣西南寧蔗區特別是在良圻蔗區推廣種植。

參考文獻

[1]? 李楊瑞.現代甘蔗學[M].北京:中國農業出版社, 2010:1-2.

[2]? 謝廷林, 馬錦錚, 黃程, 等.影響良圻蔗區甘蔗糖分的不利因素及提高糖分的對策[J].廣西糖業 , 2019, 6(3):63-66+80.

[3]? 黃家訓, 覃佳佳, 楊武興, 等.來賓市興賓區甘蔗高產創建的成效及對策[J].現代農業科技, 2014(5):105-106.

[4]? 丘立杭, 范業賡, 周慧文, 等.合理密植下強分蘗甘蔗品種性狀及產量分析[J].熱帶作物學報, 2019, 40(6):1075-1082.

[5]? 王勤南, 謝靜, 張垂明, 等.含斑茅血緣甘蔗親本及組合經濟育種值評價[J].熱帶作物學報, 2017, 38(7):1274-1279.

[6]? 周暢, 周鴻凱, 彭冬永, 等.甘蔗生物產量及其構成性狀的 ADM 遺傳分析[J].熱帶作物學報, 2008, 29(3):316-320.

[7]? 劉亞男, 馬海洋, 冼皚敏, 等.施氮方式和灌水量對甘蔗農藝性狀、養分累積及產量的影響[J].南方農業學報 , 2017, 48(2):252-258.

[8]? 李楊瑞, 楊麗濤, 譚宏偉, 等.廣西甘蔗栽培技術的發展進步[J].南方農業學報, 2014, 45(10):1770-1775.

[9]? 朱長志, 張志仙, 劉君, 等.青花菜主要農藝性狀相關性主成分與聚類分析[J].中國農學通報, 2015, 31(4):73-79.

[10] 趙鵬濤, 趙衛國, 羅紅煉, 等.小麥主要品質性狀相關性及主成分分析[J].中國農學通報, 2019, 35(21):7-13.

[11] 彭友林, 陳敬, 鄒挺, 等.雜交水稻親本材料的產量主成分分析及品質鑒定[J].云南大學學報(自然科學版), 2019, 41(1):181-193.

[12] 喬婧, 高海燕, 李文清, 等.粒用高粱種質資源主要農藝性狀的相關性及主成分分析[J].山西農業科學 , 2019, 47(11):1903-1906+1917.

[13] 張中平, 孫永海, 魯永興, 等.滇中地區大麥區試品種農藝性狀相關性及主成分分析[J].大麥與谷類科學, 2018, 35(3):17-21.

[14] 周會, 楊榮仲, 方鋒學, 等.桂糖系列甘蔗種質資源數量性狀的主成分分析和聚類分析[J].西南農業學報, 2012,25(2):390-395.

[15] 邊芯, 董立華, 孫有芳, 等.云南割手密及其血緣 F1代材料抗旱相關性狀的主成分分析[J].干旱地區農業研究 , 2014, 32(3):56-61.

[16] 趙勇, 趙俊, 昝逢剛, 等.86份甘蔗種質資源工藝性狀的評價[J].湖南農業大學學報(自然科學版).2019, 45(5):466-471.

[17] 王恩軍, 陳垣, 韓多紅, 等.菘藍農藝性狀與藥材產量的相關和通徑分析[J].核農學報, 2018, 32(2):399-406.

[18] 王慧敏, 彭振英, 李新國, 等.67個花生品種主要農藝性狀的變異及相關性分析[J].山東農業科學 , 2019, 51(9):91-96.

[19] 梁森苗, 張淑文, 鄭錫良, 等.楊梅生長指標與果實品質間的相關性分析[J].核農學報, 2019, 33(4):751-758.

[20] 劉建樂, 白昌軍, 嚴琳玲, 等.43份割手密資源農藝性狀遺傳多樣性評價[J]. 熱帶作物學報 , 2015, 36(2):229-236.

[21] 俞華先, 田春艷, 經艷芬, 等.云南割手密創新種質 F2的主成分聚類分析及其評價[J].植物遺傳資源學報, 2019, 20(3):624-633.

[22] 高三基, 陳如凱, 張華, 等.甘蔗經濟性狀的因子分析及品種聚類分析[J].福建農業大學學報(自然科學版), 2006(2):113-116.

[23] 任洪雷, 李春霞, 龔士琛, 等.利用 SPSS 實現玉米雜交種主要農藝性狀與產量的相關和通徑分析[J].作物雜志 , 2019(3):86-90.

[24] 陸鑫, 蔡青, 王麗萍, 等.大莖野生種57NG208雜種后代綜合評價[J].中國糖料, 2008(3):15-17.

[25] 吳建濤, 劉福業, 楊俊賢, 等.粵糖系列甘蔗品種產量因子間相關和通徑分析[J].中國農學通報 , 2012, 28(12):66-71.

[26] 趙俊, 吳才文, 趙培方, 等.引進甘蔗種質工藝與農藝性狀的相關性及聚類分析[J].湖南農業大學學報(自然科學版), 2012, 38(5):476-481.

[27] 陸鑫, 毛鈞, 應雄美, 等.甘蔗創新種質的因子分析與聚類分析[J].西南農業學報, 2011, 24(6):2072-2076.

[28] 張革民, 楊榮仲, 劉海斌, 等.割手密主要數量性狀的主成分及聚類分析[J].西南農業學報, 2006, 19(6):1127-1131.

[29] 俞華先, 經艷芬, 安汝東, 等.基于主成分與聚類分析的大莖野生種血緣后代育種潛力評價[J].江西農業學報 , 2019, 31(10):16-22.

(責任編輯 林海妹)