職業培訓對農民非農就業行為及特征的影響

胡祎 張正河

摘? ?要:基于CFPS中2012年、2014年和2016年數據,采用內生處理效應模型實證分析了職業培訓對農民非農就業決策、就業類型、就業地點、就業穩定性和就業收入的影響。研究發現:第一,職業培訓能通過提升農民人力資本的方式,提高農民參加非農工作的概率,推動農村勞動力向非農部門流動。第二,職業培訓在一定程度上抑制了農民創業的意愿,增強了其從事非農工作的積極性,并使非農就業質量得以提高,這種就業質量的提升體現為工作更穩定、工資更高、工作地點離家更近。第三,從培訓供給方式來看,用人單位組織的培訓針對性更強、培訓效率更高,對農民非農收入的提升效果比政府組織的培訓更好。第四,從農民異質性的角度來看,職業培訓存在兩方面的突出效果:存在“拔高”效應,培訓帶來的人力資本提升使風險偏好較強的青壯年男性有更多就業機會,非農就業質量大幅提高;存在“兜底”效應,使風險偏好較弱的女性、老年人等農村相對弱勢群體有獲得離家較近、較穩定非農工作的機會。第五,現實中受各種因素影響而沒有參加培訓的農民尤其值得關注,阻礙其參加培訓的不可觀測因素拉低了其人力資本水平,加強對他們的培訓往往能取得非常好的效果。各級有關部門應繼續加大農民職業培訓支持力度,注重支持企業開展針對性培訓,同時兼顧因各種原因沒有參加過培訓的農民群體,讓職業培訓發揮更好的效果。

關鍵詞:職業培訓;非農就業;人力資本

中圖分類號:F323.6? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2022)04-0110-17

20世紀80年代以來,我國逐步放松了對城鄉勞動力流動的管制,允許、支持農村勞動力向城市非農部門有序轉移,以促進全社會勞動力要素的有效配置,實現城鄉二元經濟協同發展。受城鄉收入差距的影響,大量農村勞動力從傳統農業部門涌向城市非農部門,非農收入成為許多農村家庭的重要經濟來源。農村勞動力向城市非農部門轉移不僅大幅提高了農村居民的家庭收入,而且為城市現代工業和服務業發展提供了充足的勞動力要素,是實現我國經濟高質量發展必不可少的前提條件。

與在農村務農相比,城市非農部門的工作崗位對農村勞動力的人力資本水平有更高的要求。當前,我國農村勞動力文化水平普遍不高,平均受教育年限僅為6.237年;專業技能也比較欠缺,參加過技能培訓的農村勞動力比重僅為8.4%①。較低的人力資本水平不僅阻礙了農村勞動力向城市非農部門持續流動,而且制約了我國企業的技術進步和產業的轉型升級。隨著我國人口紅利減弱和資本對勞動力的不斷替代,企業對勞動者人力資本的要求不斷提升,農村勞動力在城市找到一份合適的工作愈發困難。尤其在2020年新冠肺炎疫情的沖擊下,許多地區同時出現了企業“招工難”和農民工“就業難”的兩難困境,凸顯了提高農村勞動力非農工作能力的緊迫性和必要性。

經典人力資本理論認為,職業培訓是提升勞動者人力資本的重要方式之一。我國政府很早就意識到農村人力資本的重要性,在農村普及義務教育的同時,各級有關部門組織了大量針對進城農民工的職業培訓,如“春潮行動”“求學圓夢行動”等,切實提升了我國農村勞動力的非農工作技能。2018年,國務院發布《關于推行終身職業技能培訓制度的意見》,明確提出要建立終身學習體系,標志著我國對職業培訓工作的重視上升到了新的高度。在持續加大對農村勞動力培訓投入的背景下,明晰職業培訓會對農村勞動力的非農就業行為產生怎樣的影響尤為重要。我國農村勞動力向城市非農部門的轉移還存在諸多問題,如受到戶籍歧視工資水平總體偏低,跨省務工致使老人、子女無人照料,制度不完善導致農民進城務工權益得不到保障,等等。通過培訓提高農村勞動力的人力資本水平能否緩解這些問題,不僅關系到廣大農民工群體的切身福利,而且關系到我國農村未來的發展前景。因此,分析職業培訓對農村勞動力非農就業意愿、就業類型、工作地點、工作穩定性和工資水平等方面的影響,有助于更具針對性地制定職業培訓計劃和相關扶持政策,提升農民收入與福利水平,推動農業農村共同富裕。

一、相關文獻綜述

國內外學者對職業培訓促進非農就業行為的研究由來已久。早在20世紀末,隨著人力資本理論的興起,部分學者就開始從人力資本的視角,借助數理模型研究職業培訓通過提高農民人力資本進而改變其非農就業行為的機制,Knight & Song和Laszlo et al.的研究成果都表明,人力資本對農民的非農就業行為有明顯的促進作用[1-2]。后續學者基于不同地區樣本對這一機制進行了實證檢驗,大多數研究都證明,職業培訓會通過提高農民人力資本的方式增強他們在勞動力市場上的競爭力,進而提高他們參加非農工作的概率及非農收入水平[3-4]。

農民收入是政府和研究者關心的核心問題之一,很多學者將研究重點放在了職業培訓對農民非農工資水平影響的凈效應上,發現職業培訓和基礎教育一樣,能通過增強農民人力資本顯著提高他們的非農工資水平[5-6]。部分學者將職業培訓和基礎教育提升工資水平的效果進行了對比,發現職業培訓在提高農民工工資方面,有不亞于基礎教育的高邊際回報率[6],在部分地區甚至還超過了基礎教育的水平[5]。然而,也有學者認為,相較于基礎教育,職業培訓帶來的收入增長更具“臨時性”,雖然短期內見效快,但會隨著時間推移逐漸減弱[7],更有學者明確指出這種效應會在三年后逐漸消失[8]。更多學者認為,職業培訓和基礎教育是互補關系,而非替代關系,二者的交互效應能最大限度地提高農民工就業質量[9-10]。隨著研究的不斷深入,相關研究重心逐漸轉到對培訓效果的異質性分析上,從年齡、培訓內容、公司規模、收入分布、培訓費用支付方式等角度比較職業培訓提升收入的效果差異[11-13]。

隨著我國農民收入水平的持續提高,農民在基本生存需要得到滿足的情況下,對幸福感的要求越來越高,他們不僅希望工資高,而且希望工作更穩定、離家更近,這使得非農工作在類型、穩定性、地點等方面的特征也成為影響農民就業決策的關鍵因素。在創業還是務工的選擇上,大部分研究認為,人力資本的積累有助于農民作出創業決策,而職業培訓帶來的技能提升是農民人力資本積累的重要方式[14-15]。也有少數學者持不同觀點,認為農民在決定創業的過程中,還會考慮機會成本,因而培訓對農民創業可能存在負向影響[16]。在就業穩定性方面,國外學者對發達國家勞動力市場的研究發現,在職技能培訓能顯著提升員工的工資水平,且能有效減少在職搜尋及工作流動[17]。而對我國特有的農民工勞動力市場的研究同樣發現,職業培訓能從身份轉換和勞動技能提升兩方面增強農民工穩定就業的主觀動力和客觀能力,對農民工就業穩定性產生“U”型影響,即隨著人力資本的增強,就業穩定性先下降后上升[18]。

在研究方法上,由于培訓作為農民的一種自主選擇行為,并不是隨機的,直接估計培訓對農民非農就業行為的影響,可能會因為內生性問題而出現估計有偏,因而眾多學者都致力于通過各種方式解決內生性問題。部分學者嘗試使用PSM方法[10,19-20]和處理效應模型[12,21]解決樣本自選擇導致的內生性問題,并據此估計職業培訓對非農工資的影響,但這兩種方法只能控制可觀測變量導致的自選擇,對不可觀測變量如個人能力、性格等因素帶來的問題無能為力。部分學者使用Heckman模型克服職業培訓行為自主性帶來的選擇性偏差[22-23],但Heckman模型的主要功能是解決選擇性偏差帶來的內生性問題,處理自變量和因變量之間互為因果導致的內生性效果并不理想。還有學者使用了工具變量法[24-25],理論上,好的工具變量能完美解決各種因素導致的內生性問題,但問題在于好的工具變量很難找到,現有研究常見的工具變量如“父母受教育年限”“家庭土地耕作面積”等并不完美。可見,如何解決內生性導致的估計偏差仍是研究職業培訓影響的主要難題。

總體來看,現有關于職業培訓對農民非農就業影響的研究已經達成一些共識,即培訓能促進農民非農轉移,并提高農民的非農收入。但在研究角度和分析方法上,仍有可待挖掘的空間。在研究角度上,現有研究重視對培訓增收效應的估計,對其他方面的影響,如農民在哪里工作、做什么工作、工作是否穩定等問題均關注不夠,這一方面是因為相關數據不易獲取,另一方面是因為不同發展階段關注的重點不同。隨著我國農民生活水平的不斷提高,工資水平不再是農民就業決策的唯一憑據,工作地點、工作性質這些“軟”的因素將更多地影響到農民的就業行為。在分析方法上,由于好的工具變量很難找到,因而現有研究大多采用Heckman模型、處理效應模型、PSM等方法處理內生性問題,對性別、年齡、受教育程度等可觀測因素考慮較多,而對能力、性格等不可觀測因素考慮較少。

鑒于此,本文利用中國家庭追蹤調查(CFPS)中2012年、2014年、2016年數據,采用內生處理效應模型實證分析職業培訓對農民非農就業行為和就業特征的影響。與現有研究相比,本文的貢獻主要體現在兩個方面:第一,重點關注農民非農就業特征中“軟”的因素,包括就業類型、就業地點、就業穩定性等,這些因素隨著我國發展階段的變化正變得越來越重要,但現有文獻對這方面的研究還不夠。第二,在分析方法上,針對現有研究未能較好地解決不可觀測變量導致的自選擇問題,本文采用內生處理效應模型對職業培訓的凈效應進行估計,以期得到更為準確的估計結果。

二、理論分析與研究假說的提出

職業培訓是指勞動者在結束學歷教育后為實現人力資本的進一步積累而參與的各類短期技能提升課程。由于勞動者的人力資本既表現在文化素質上,又表現在技術素質上,因而從理論上講,短期的職業培訓和傳統的學歷教育一樣,都能提高勞動者的人力資本水平,增強勞動者的就業競爭力。盡管如此,職業培訓與學歷教育相比,在培訓目標、培訓方式和培訓對象上依然存在較大的差別。職業培訓的特殊性,使其在提高我國農村人力資本、豐富農民就業形式方面,具有傳統學歷教育所不具備的獨特優勢。

(一)職業培訓對農民非農就業行為的影響

當前我國城鄉收入差距較大,城市非農部門收入顯著高于農村農業部門,農民在城鎮勞動力市場上的教育收益率明顯高于在農村務農,因而對農民來說,參與非農就業是更明智的選擇。當前制約農民向非農部門流動的,不是背井離鄉、家庭福利下降導致的非農就業意愿不強,而是人力資本偏低、就業競爭力不足導致找不到合適的工作崗位。職業培訓對農民非農就業決策的影響,主要是通過提高農民的人力資本來實現的。職業培訓使農民在就業市場上的競爭力提升,有機會獲得遠高于在農村務農的收入,因而可促使他們離開土地參與非農工作。我國農民從事的非農工作大多屬于建筑、物流、零售等勞動密集型行業,這些行業對勞動力的文化水平要求不高,但必須技能熟練。從這個角度來看,職業培訓重視技能和實操的特點,有效匹配了農民的技能提升需求,大幅增強了農民在這些行業的競爭力,加快了農民向非農部門流動。

(二)職業培訓對農民非農就業特征的影響

第一,對就業類型的影響。我國農民向非農部門轉移主要有兩種形式:一是自主創業,二是到其他非農企業務工。職業培訓雖然不直接改變農民創業或務工的決策,但可以通過改變農民人力資本水平的方式影響其就業類型選擇。我國農民的自主創業,主要以零售業和低端服務業的個體經營為主[26],是否創業主要取決于農民的資本積累、借貸能力、風險偏好,以及能否找到其他合適的非農工作。職業培訓能有效提高農民的專業技能水平,增加農民的務工收入,也就是說,在相同的條件下,參加過培訓的農民自主創業的機會成本更高,他們從事個體經營必然是放棄了更多的潛在務工收入,這無疑會降低農民創業意愿,轉而選擇更容易兌現人力資本優勢的務工型非農工作。職業培訓在提高農民職業技能水平的同時,也可能促使農民基于所學的一技之長而自主創業。因此,綜合來看,參加職業培訓必然會影響農民的就業類型選擇,但具體影響方向很難預期,它取決于機會成本上升帶來的創業激勵減弱和技能水平提高帶來的創業刺激的相對大小。

第二,對就業地點的影響。改革開放初期,我國區域間經濟發展水平差距較大,只有沿海經濟發達地區才能提供足夠多的就業崗位。農民的生活水平比較低,為快速提升生活質量,人力資本較高的農民很少顧及家庭因素,大多都愿意前往發達地區務工。隨著我國經濟持續增長和區域間協同發展水平提升,當前我國大部分地區的縣、市都已能向當地農民提供充足的非農工作崗位。農民的生活水平也大幅提高,他們在作出就業決策時,除考慮經濟因素外,更多地開始考慮家庭因素,包括對老人、孩子的照料,夫妻、親友感情的維系,對家庭農業的兼顧等。因此,在收入水平相差不大的情況下,農民會優先選擇離家近的工作崗位。對于一些年紀偏大、家庭照料責任重的農民來說,甚至可能為了兼顧家庭而放棄外地相對高薪的工作。職業培訓帶來的人力資本提升,增強了農民的擇業能力,將促使他們的就業更多地向離家近的區域集中。

第三,對就業穩定性的影響。隨著農村生活水平不斷提高,農民在作出就業決策時,開始更多地追求安全和穩定。影響農民非農工作穩定性的因素主要有兩個:一是他們是否有能力獲得穩定的工作,二是他們是否知道如何保證工作穩定。對于前者,職業培訓帶來的人力資本提升,會增強農民的擇業能力,進而提高他們找到穩定工作的概率。對于后者,職業培訓能增強農民的維權知識和意識,促使他們在找工作的過程中更多考慮穩定性的問題。可見,無論從哪個角度來看,職業培訓都能提高農民非農就業的穩定性。

第四,對就業工資的影響。職業培訓對農民非農收入影響的機制比較直接。盡管我國農村居民生活水平已經大幅提高,但工資水平依然是農民作出就業決策時最關注的因素。職業培訓能提高農民的人力資本,使農民具有更強的就業競爭力,進而提高其非農收入。

基于上述分析,提出如下研究假說:

假說1:職業培訓會促使農民參加非農就業;

假說2:職業培訓會使農民非農就業更穩定、離家更近、收入更高。

三、研究設計

(一)數據來源

本文使用的數據來源于北京大學“中國家庭追蹤調查”數據庫(China Family Panel Studies,CFPS),該數據庫樣本涵蓋我國25個省份,具有很強的代表性。本文重點使用2014年和2016年調查數據,并將2012年數據作為補充①。數據處理主要分為三步:第一步,選取2014年和2016年參與調查且處于就業狀態的農村勞動力樣本28 740份;第二步,根據個人樣本的家庭編號和村編號,將個人樣本與家庭樣本、村樣本進行匹配,得到具有完整個人、家庭、村莊特征的樣本27 318份;第三步,對關鍵變量缺失和存在極端異常值的樣本進行處理,最終得到有效樣本24 460份。其中,2014年和2016年都參加了調查的樣本11 073份,僅參加2014年調查、未參加2016年調查的樣本2 314份。

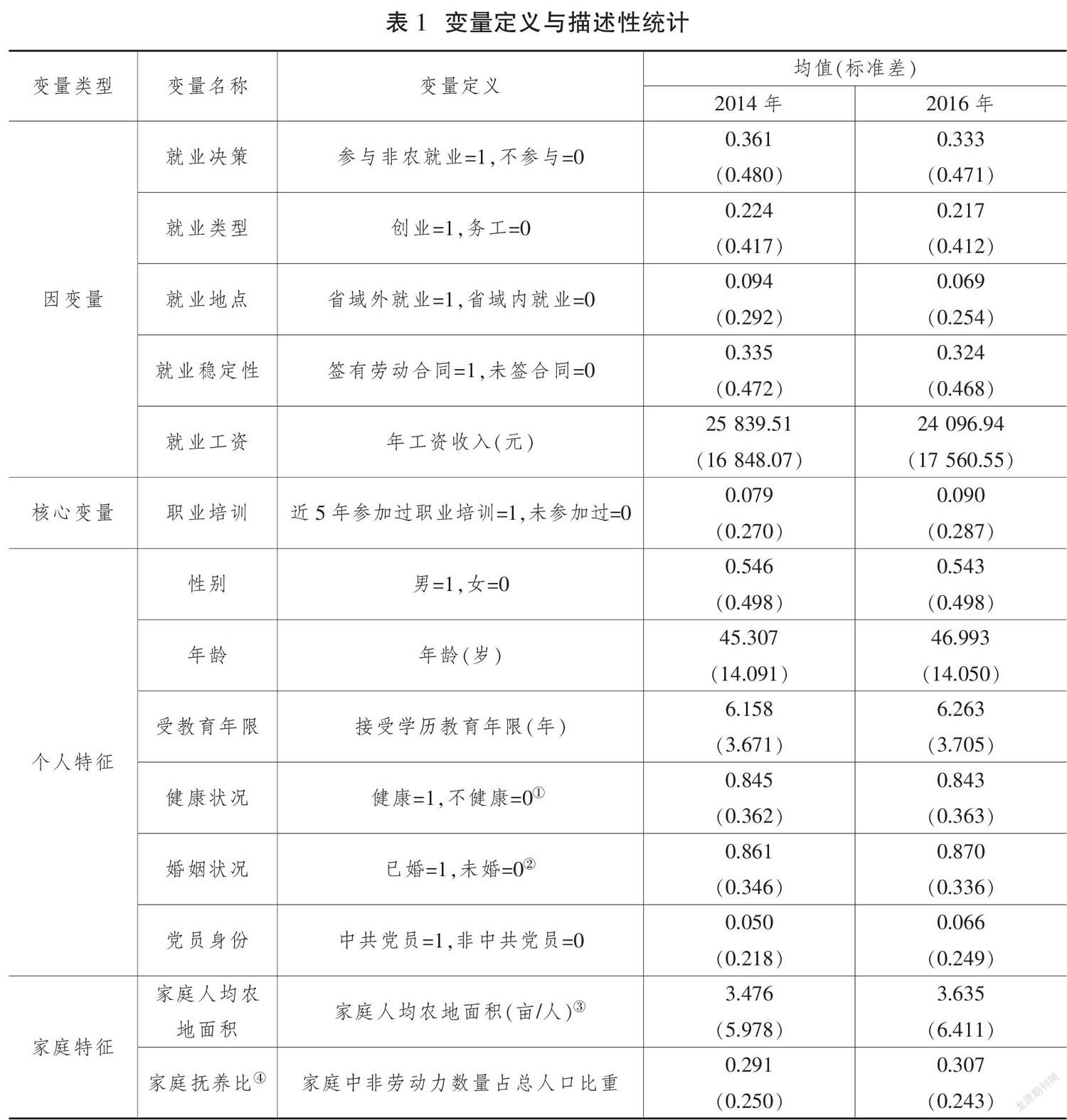

(二)變量設定與描述性統計

本文主要分析職業培訓對農民非農就業行為及特征的影響,包括非農就業決策、就業類型、就業地點、就業穩定性和就業工資。其中,非農就業決策用農民是否參與非農工作來衡量,就業類型分為務工和創業兩類,就業地點分為省域內就業和省域外就業,就業穩定性用農民是否簽有勞動合同來衡量,就業工資用農民非農工作的年收入來衡量。

本文的因變量之間存在遞進關系。首先,觀察農民的非農就業決策,即農民是否參與非農就業;其次,觀察非農就業農民的就業類型和就業地點,即非農就業的農民是創業還是務工,是在省域內就業還是在省域外就業;最后,觀察務工農民的就業穩定性和就業工資,即務工農民是否與單位簽訂了勞動合同,務工的年收入是多少。對于因變量遞進關系導致的樣本自選擇問題,本文通過內生處理效應模型進行處理。

本文的核心變量為農民的職業培訓經歷,用近五年是否參加過職業培訓來衡量,是一個二元啞變量。職業培訓是指與國家正式學歷教育以及學位獲得無關的各種培訓、輔導、研修、進修,等等。

本文從個人、家庭、村莊等多個層面選取控制變量,變量具體的定義方式和描述性統計如表1(下頁)所示。

(三)研究方法

評價職業培訓效應的一個難點在于計算農民參加培訓的預期收益。因為在計算收益時,必須估計出參加培訓的農民如果沒有參加培訓的收益,但現實中一個農民要么參加了培訓,要么沒有參加,不可能存在兩種情況下的數據。而且,面對培訓,農民是根據各自不同的背景條件選擇是否參加的。一些背景是可以觀察到的,如農民的性別、年齡、受教育程度等,另一些背景是無法觀察到的,如農民的能力、好學程度等。如果忽略這些因素,可能會使估計結果有偏。目前處理這類涉及不可觀測變量影響的問題,比較成熟的方法是內生處理效應模型。

農民是否參加培訓是自我選擇的結果,即處理變量Ti是內生的。典型農民i是否參加培訓可表示為:

將農民非農就業行為(Yi)的結果方程設定為:

內生處理效應模型可以同時估計以下三個方程:

Ti=Ziα+μi(3)

Y1i=X1i β1+ε1i(4)

Y0i=X0i β0+ε0i(5)

(3)式是農民參與培訓決策方程,(4)式是處理組Ti=1對應的農民非農就業行為結果方程,(5)式是控制組Ti=0對應的農民非農就業行為結果方程。在此基礎上,可計算培訓對農民非農就業行為的處理組平均效應(Average Treatment Effect on the Treated,ATET)和全樣本平均處理效應(Average Treatment Effect,ATE)。計算方程如下:

ATET=E(Y1i│Ti=1)-E(Y0i│Ti=1)(6)

ATE=E(Y1i│Ti=1)-E(Y0i│Ti=0)(7)

為了識別因果關系,消除兩個誤差項μi和εi的相關性,(3)式的Zi中至少應包含一個影響Ti但不影響Yi的工具變量,本文選擇“村內參加培訓人數比重”作為職業培訓的工具變量。

四、實證分析

(一)工具變量有效性討論

內生處理效應模型要求使用有效的工具變量,以保證選擇方程可識別,本文選擇“村內參加培訓人數比重”作為“農民個人是否參加職業培訓”的工具變量,現對其有效性進行討論。

從工具變量相關性的角度分析,理論上,一個村莊內參加過培訓的人數比重必然會對村內其他居民參加培訓的行為產生顯著的影響。農村屬于熟人社會,村民非常注重村內社會對個人的評價和認可,其行為容易受到周邊人行為的影響,即所謂的“社會互動效應”。如果村內有居民通過培訓受益,那么將形成良好的示范效應,極大地促進村內其他居民參與培訓;即使村內居民參加培訓后提升不明顯,參加培訓人數比例更高的村莊,依然會通過“社會互動效應”對村內其他居民參加培訓的行為施加正向推動作用,提高村民個人參加培訓的概率。因此,“村內參加培訓人數比重”變量必然與農民個人參加職業培訓的行為高度相關。

從工具變量外生性的角度分析,理論上,一個村莊內參加過培訓的人數比重只會通過影響村民個人參加培訓這一路徑影響農民的非農就業行為及特征。在政府支持農民參加培訓、培訓班開到村部且免費的情境下,一個村莊內參加過培訓的人數比重主要取決于有多少農民愿意花費時間參加培訓,與其他因素關系不大,更不可能存在反向因果關系,即無論從哪個角度看,農民個人是否外出務工、收入如何這些特征都不太可能對其所在村莊整體參加培訓人數的比重產生明顯影響。

當然,我們也有理由懷疑,在村莊開展免費培訓需要財政支持,那么是不是經濟發展水平高的地區會優先在村內鼓勵村民參加培訓?如果確實是這樣,就意味著村內培訓人數比例高代表了更高的地區經濟發展水平,而地區經濟發展水平高又會促使農民積極地在非農部門就業,并獲得更高薪、更穩定的工作。此外,在村內開展培訓有賴于技術人員直接到農村一線去,那么是不是交通發達地區培訓推動的力度更大?如果是,那說明村內培訓人數比例高代表了更好的交通條件,而更好的交通條件必然會促進農民的外出務工行為。實際上,如果參加培訓完全是農民的自主行為,政府沒有在其中進行干涉,那么上述問題是存在的。但在當前我國大力提倡農民參加職業培訓的環境下,上述因素的影響已微乎其微。在以2014年“春潮行動”和2016年“求學圓夢行動”為代表的一系列農民工培訓行動和支持政策的推動下,我國各地政府都提高了對農民職業培訓的重視程度,中央和地方財政都有專門資金支持農民的職業培訓工作,很多地區為了吸引農民參加培訓,不僅不收取培訓費用,而且對來參加培訓的農民贈送小禮品。可見,經濟發展水平阻礙村莊開展職業培訓的因素在當前基本可以忽略。交通條件方面,我國非常重視農村地區的交通基礎設施建設,新農村建設行動讓絕大多數行政村實現了硬化路到村部,交通條件大為改善。在本文使用的調查樣本中,最偏僻的村莊到縣城的車程也不過約3小時。可見,當前交通條件阻礙村內開展培訓的情況也基本可以忽略。為保險起見,本文在利用工具變量回歸時,仍然將“村人均GDP”和“村交通發達度”作為控制變量加入模型中,以控制經濟發展水平和交通水平的影響。

除了從經濟邏輯上分析工具變量的有效性外,本文還用統計工具對工具變量的有效性進行了檢驗。工具變量一般要從三方面進行檢驗:不可識別檢驗、弱工具變量檢驗和過度識別檢驗。由于從統計上進行過度識別檢驗的方法(Sargan檢驗和Hausen J檢驗)都要求有效工具變量數量大于內生變量,即“過度識別”,而本文屬于“恰好識別”的情況,因而本文工具變量的外生性只能從理論邏輯上進行探討。本文僅展示不可識別檢驗和弱工具變量檢驗的結果。以農民的非農就業行為及特征為因變量,以農民參加職業培訓為內生解釋變量,以農民所在村的“村內參加培訓人數比重”為工具變量,進行多個2SLS回歸,得到本文工具變量的檢驗結果(見表2,下頁)。

工具變量檢驗結果顯示,在各模型中,不可識別檢驗的LM統計值對應的p值都等于0.000,強烈拒絕了“不可識別”的原假設。弱工具變量檢驗結果顯示,Cragg-Donald Wald F statistic和Kleibergen-Paap rk Wald F statistic都超過了臨界點10,拒絕了“弱工具變量”假設,說明不存在弱工具變量問題。綜上,可以認為本文選取的工具變量是有效的。

本文預期,農民是否參加職業培訓與其非農就業行為及特征之間存在內生性。內生性主要來源于兩方面:一是樣本自選擇,二是遺漏變量。然而,上述分析只是從理論上對內生性進行了推斷,尚需從統計上對核心變量的內生性進行檢驗。本文先將內生變量作為核心變量,分別用Probit模型和線性模型對各因變量進行回歸,然后將工具變量作為核心變量,用IV模型進行回歸,再利用兩次回歸的結果進行Hausman檢驗,結果如3表所示。由表3結果可知,各因變量的Hausman檢驗P值都小于0.1,拒絕了模型自變量外生的原假設,可見如果本文直接使用“職業培訓”作為核心變量,將導致估計結果有偏,有必要使用以工具變量為基礎的內生處理效應模型進行處理。

(二)職業培訓對農民非農就業決策的影響

職業培訓對農民非農就業決策影響的內生處理效應模型估計結果如表4(下頁)所示。回歸結果顯示,Wald卡方值為3 961.96,在1%的水平上顯著,說明模型估計結果總體穩定。選擇方程與結果方程的殘差相關系數為-0.402,在1%的水平上顯著,說明模型確實存在選擇性偏誤帶來的內生性問題,遺漏促使農民參加培訓的不可觀測因素導致培訓對非農就業的影響被高估。在解決內生性的情況下,職業培訓對非農就業決策影響的系數為1.213,在1%的水平上顯著,說明職業培訓確實會促使農民參與非農就業。具體來看,職業培訓對非農就業影響的邊際效應為0.296,在1%的水平上顯著,說明職業培訓使農民參與非農就業的概率提高了29.6%。這顯著低于Probit模型估計的53.3%①,說明職業培訓對非農就業決策的影響并沒有Probit模型估計的那么大,更強的能力、好學的態度、更廣的社會網絡等促使農民參加職業培訓的不可觀察因素本身就會提高農民參加非農就業的概率。綜上,假說1得證。

(三)職業培訓對農民非農就業特征的影響

職業培訓對農民非農就業特征影響的內生處理效應模型估計結果如表5所示。ATE展示的是職業培訓對所有農民樣本的平均處理效應,ATET展示的是對參加過培訓的農民樣本的平均處理效應。與ATE反映總體平均處理效應相比,ATET能反映現實中參加了培訓的這部分農民,如果他們沒有參加培訓,非農就業行為及特征會與現在有多大差距。將ATE與ATET進行對比,能更準確地分析職業培訓對農民非農就業行為及特征的影響。

在就業類型模型中,職業培訓的ATE不顯著,ATET為-0.093,在10%的水平上顯著。這說明從全體樣本來看,職業培訓對農民創業或務工的選擇影響不顯著,但對于參加過培訓的這部分農民來說,參加培訓會使他們更傾向于務工。這一結果符合本文理論預期,培訓使農民非農技能水平提高,在就業市場上更有競爭力,更容易找到高薪、穩定的工作;但在創業過程中,這種人力資本提升效果不明顯,創業能否成功雖然也與個人技能有關,但受家庭資本和社會關系等方面的影響更大,且參加培訓后再去創業無疑提高了創業的機會成本,因而參加職業培訓會使農民更傾向于務工。ATET顯著而ATE不顯著,說明促使農民參加培訓的那部分不可觀察因素導致了培訓效果的差異,積極參加培訓的農民可能本身就對務工有更強的偏好,他們參加培訓是為了在勞動力市場上獲得更滿意的工作,培訓過程中積極、主動的學習態度增強了培訓的效果。這一結果支持了當前部分學者認為職業培訓會對農民創業產生負向影響的結論,如Wang et al.認為,培訓可能使農民從事對人力資本要求較高的職業,從而降低其創業概率[15];匡遠鳳基于我國多個省份農民工調查數據的研究也發現,人力資本水平高的農民工回鄉創業的意愿反而更低,較好的務工體驗降低了農民獨立創業的意愿[16]。

在就業地點模型中,職業培訓的ATE不顯著,ATET為-0.071,在10%的水平上顯著。這說明從整體上看,培訓對農民非農就業地點的選擇影響不顯著,但對于參加過培訓的那部分農民來說,培訓使他們在省域外就業的概率降低了7.1%。這一結果同樣符合本文理論預期,培訓提高了農民在勞動力市場上的競爭力,使他們更有能力在離家較近的區域找到比較滿意的非農工作,避免了背井離鄉的問題。ATE不顯著而ATET顯著,表明對于參加了培訓的那部分農民來說,培訓對其就業地點選擇的影響要大于對所有農民影響的平均水平。也就是說,本身促使農民參加培訓的那些不可觀測因素使培訓的效果放大了。

在就業穩定性模型中,職業培訓的ATE為0.549,ATET為0.455,二者都在1%的水平上顯著,說明職業培訓會提高農民與用人單位簽訂勞動合同的概率。平均來看,培訓將使簽合同的概率提高54.9%,這意味著農民非農就業的穩定性大幅提高。ATET小于ATE,說明對于參加了培訓的農民來說,培訓對他們是否簽合同的影響小于對所有農民影響的平均水平。參加培訓的農民普遍學歷較高、能力較強,即使沒有參加培訓,他們的權利意識也更強,與單位簽合同的概率更大,工作更穩定。相反,對于那些因為受阻于不可觀測因素而沒有參加培訓的農民來說,培訓提高其非農就業穩定性的效果更明顯。這一結果與當前大部分研究一致,即培訓帶來的人力資本提升有助于提升農民非農工作的穩定性[18]。

在就業工資模型中,職業培訓的ATE為5 067.338,ATET為5 585.058,二者分別在10%和1%的水平上顯著,說明培訓能有效提高農民的非農收入,平均來看,培訓可使農民的非農年收入提高5 067.338元。ATET大于ATE,說明對于參加了培訓的那部分農民來說,培訓的增收效果更好。這一方面是因為參加培訓的農民普遍年紀較小、學歷較高,接受能力較強,因而培訓效果更好;另一方面也說明,主動地、有目的地參加培訓,會比因為礙于面子或被強制要求參加培訓取得更好的效果。職業培訓能提高農民非農收入的觀點與大部分研究一致,存在差異的只是基于不同方法、不同樣本估計出來的收入提升幅度的大小。綜上,假說2得證。

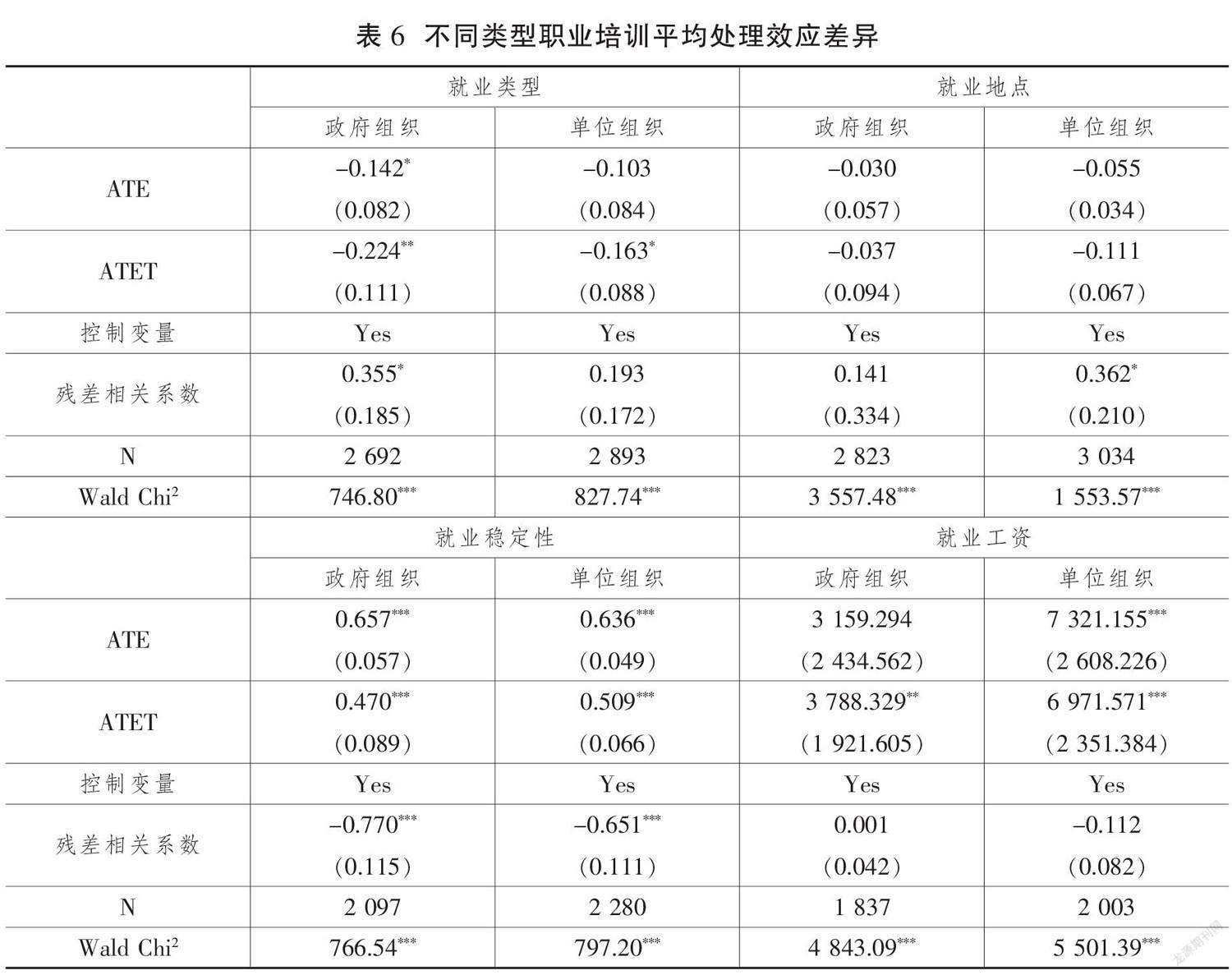

(四)不同類型職業培訓的效果差異

當前對農民進行職業培訓的方式主要是政府組織和單位組織兩種。政府組織的培訓一般是勞動部門制定培訓計劃、管理培訓資金和主持認證、考核,培訓機構提供培訓內容,在鎮一級由勞動服務所等機構動員村民參加;單位組織的培訓一般是用人單位根據崗位技能需要,由單位出資,強制要求從業人員參加。兩種類型職業培訓的平均處理效應對比如表6(下頁)所示。

在就業類型模型中,政府組織培訓對農民非農就業類型影響的ATE為-0.142,在10%的水平上顯著;ATET為-0.224,在5%的水平上顯著;單位組織培訓對農民非農就業類型的影響不顯著,ATET為-0.163,在10%的水平上顯著。這樣的估計結果說明,一方面,相較于用人單位組織培訓,政府組織培訓對農民非農就業類型的影響更大,參加過政府組織培訓的農民在選擇非農就業方式時,更傾向于務工而非創業;另一方面,兩類培訓的效果,都是對現實中參加了培訓的那部分農民群體更明顯,這與前文全樣本回歸中的結果是一致的。

在就業地點模型中,不同類型職業培訓對農民在省域內和省域外非農就業的選擇影響均不顯著。

在就業穩定性模型中,政府組織培訓的ATE為0.657,單位組織培訓的ATE為0.636,二者都在1%的水平上顯著,說明從全樣本來看,兩種類型的培訓都能提高農民與用人單位簽訂勞動合同的概率,相對來說,政府組織培訓的效果更好。政府組織和單位組織培訓的ATET分別為0.470和0.509,都在1%的水平上顯著,且都小于各自的ATE,說明對于主動參加培訓的那部分農民來說,培訓效果相對較差。也就是說,對受不可觀測因素影響而沒有參加培訓的那部分農民進行培訓,將更大幅度地提升他們與單位簽訂勞動合同的概率。進一步分析還發現,不可觀測因素對培訓效果的影響,在政府組織的培訓中體現得更明顯,表現為ATE與ATET之間的差距更大。這是因為,在政府組織的培訓中,農民有更大的決策權決定是否參加培訓,這導致阻礙農民參加培訓的不可觀測因素發揮了更強效果。總體來看,無論是政府組織還是單位組織,要想通過培訓提高農民非農就業的穩定性,都應該想辦法讓受不可觀測因素影響而沒有參加培訓的那部分農民群體參加培訓,對他們進行培訓能最大幅度地提高農民非農就業的穩定性。

在就業工資模型中,政府組織培訓的ATE不顯著,單位組織培訓的ATE為7 321.155,在1%的水平上顯著,說明從全樣本來看,政府組織培訓對農民非農收入沒有顯著影響,而單位組織培訓能讓農民的非農年收入提高7 321.155元。政府組織培訓的ATET為3 788.329,在5%的水平上顯著,說明主動參加政府組織培訓的那部分農民非農收入有明顯提升,年收入平均增加了3 788.329元。單位組織培訓的ATET為6 971.571,在1%的水平上顯著,低于ATE,說明單位組織培訓對參加了培訓的那部分農民的增收效果要低于沒有參加培訓的那部分農民。將兩種類型的培訓進行對比可以發現,在增收效應上,單位組織培訓效果更好,這主要是因為單位組織培訓更有針對性,能更有效地將培訓技能與崗位要求相結合。因此,要想最大化利用培訓對農民非農就業的增長效應,就應重點支持單位開展培訓,同時想方設法讓受不可觀測因素影響而沒有參加培訓的那部分農民參加培訓。

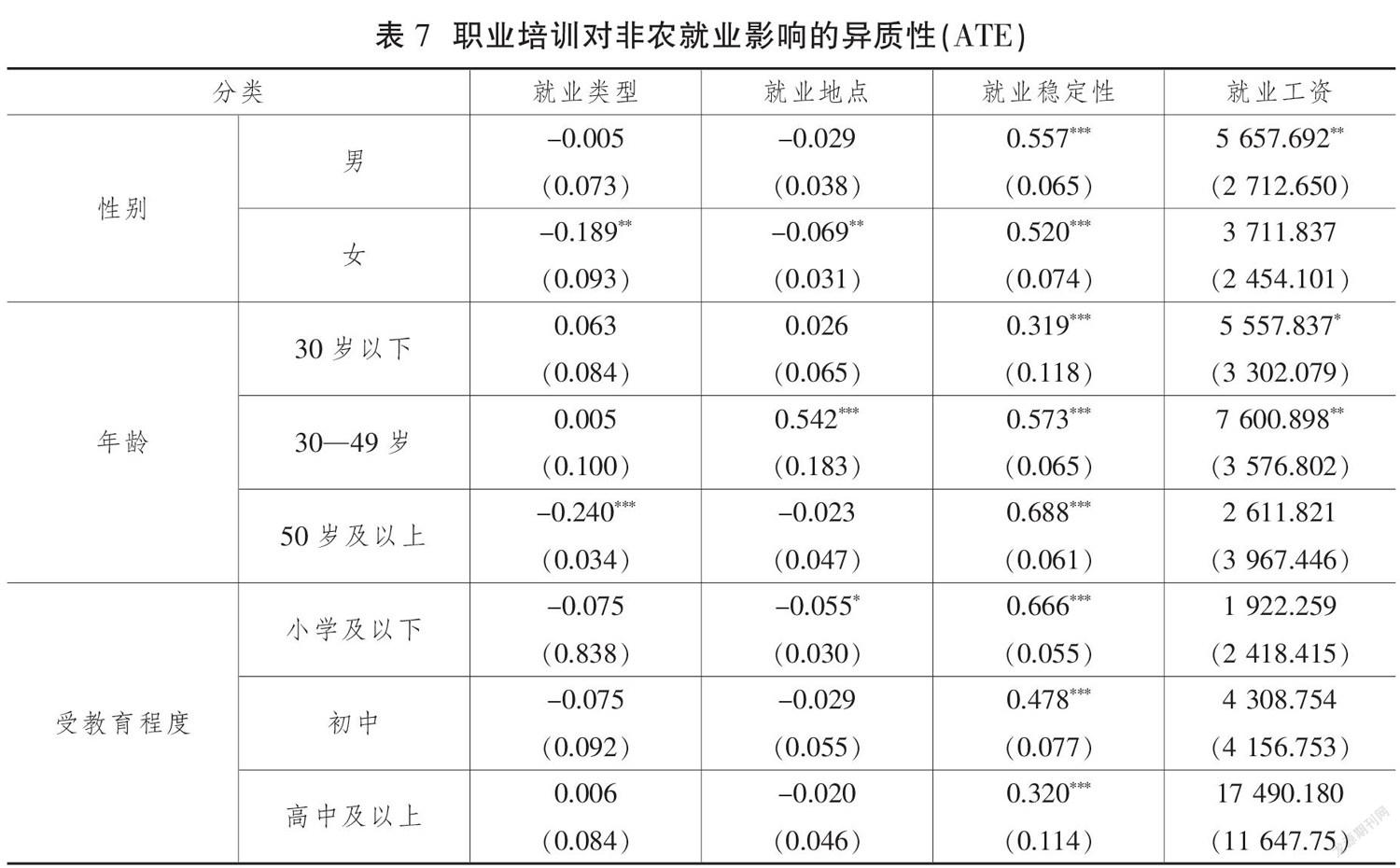

(五)職業培訓對非農就業影響的異質性分析

具有不同個人特征的農民參加職業培訓的效果可能有差異。本文根據性別、年齡和受教育程度對農民進行分樣本回歸,估計結果如表7(下頁)所示。

一是性別異質性。就培訓對就業類型的影響而言,對男性不顯著,對女性的ATE為-0.189,在5%的水平上顯著,說明培訓對農民創業或務工選擇的影響主要體現在女性群體中。農村女性創業的情況較少,僅有的創業行為大多是缺乏技能的女性從事零售業,一旦她們能通過培訓找到合適的工作,很容易轉而從事更加穩定的務工型工作。而男性創業多以更快致富為目的,培訓對其創業行為的影響相對沒有那么顯著。就培訓對就業地點的影響而言,對男性不顯著,對女性的ATE為-0.069,在5%的水平上顯著。在中國傳統觀念中,女性對家庭負有更多責任,照顧孩子、老人等工作往往是由家庭中的女性承擔,因而在通過培訓提高自身在本地就業市場的競爭力后,女性農民往往會更愿意找一個離家較近的工作,即使收入相對較低;而男性事業心更強,可能會為了獲得更高收入而長期待在外地。就培訓對就業穩定性的影響而言,男性和女性的ATE分別為0.557和0.520,都在1%的水平上顯著,說明培訓對男性和女性的就業穩定性都有正向影響,男性ATE略大于女性,說明培訓對男性的就業穩定性影響更大。就培訓對就業工資的影響而言,女性不顯著,男性的ATE為5 657.692,在5%的水平上顯著。男性全職務工的情況比女性更多,因而技能培訓帶來的增收效應更顯著;而女性務工需要考慮更多因素,如贍養老人、照顧子女等,不一定會把收入最大化作為決策依據,因而培訓的增收效果體現得不那么明顯。

二是年齡異質性。就培訓對就業類型的影響而言,50歲以下群體不顯著,50歲及以上群體的ATE為-0.240,在1%的水平上顯著,說明培訓對老年群體非農就業類型的影響更大。隨著年齡的增長,農民會越來越厭惡風險,當有機會找到合適的非農工作時,會盡量規避自己創業這個選項。就培訓對就業地點的影響而言,30歲以下和50歲及以上群體不顯著,30—49歲群體的ATE為0.542,在1%的水平上顯著,說明培訓會增加中年群體跨省域務工的概率。對于中年農民來說,家庭經濟壓力非常大,通過培訓提高工作技能水平后,可能會為了追求更高收入而忍受背井離鄉的痛苦,體現為大量青壯年農民工從中西部省份向經濟發達省份流動。就培訓對就業穩定性的影響而言,所有年齡段的ATE都在1%的水平上顯著,說明培訓提高農民非農就業穩定性的效果適用于所有年齡段,且隨著年齡的增大,培訓的ATE逐漸增大,說明對于年紀越大的農民群體,培訓提高就業穩定性的效果越好。就培訓對就業工資的影響而言,30歲以下群體的ATE為5 557.837,在10%的水平上顯著;30—49歲群體的ATE為7 600.898,在5%的水平上顯著;50歲及以上群體不顯著。中青年農民專業技能相對缺乏,但學習能力強,參加培訓能取得更好的效果。

三是受教育程度異質性。就培訓對就業地點的影響而言,僅有受教育程度為小學及以下的農民顯著,ATE為-0.055,說明培訓更偏向于使學歷較低的那部分農民在省域內務工。就培訓對就業穩定性的影響而言,對不同受教育程度的農民都顯著,且受教育程度越低的農民,培訓提高其就業穩定性的效果越好。這一結果符合本文的理論預期,受教育程度越低的農民,在就業市場上競爭力越弱,人力資本提升空間越大,因而培訓能更有效地提升其非農就業質量。

五、結論與政策建議

本文在梳理職業培訓影響農民非農就業行為機制的基礎上,基于CFPS數據庫中2012年、2014年和2016年數據,采用內生處理效應模型處理自選擇和遺漏變量的內生性問題,估計了職業培訓對農民非農就業決策、就業類型、就業地點、就業穩定性和就業工資的影響,為有針對性地開展農民職業培訓,提高農村人力資本,引導農村勞動力科學、合理、有序地向非農部門流動,實現城鄉協同發展提供了政策參考。

基于上述分析,得到以下基本結論:第一,職業培訓能通過提升農民人力資本的方式,提高農民參加非農工作的概率,推動農村勞動力向非農部門流動。第二,職業培訓在一定程度上抑制了農民創業的意愿,增強了他們非農務工的積極性,并使非農就業質量得以提高,這種就業質量的提升體現為工作更穩定、工資更高、工作地點離家更近。第三,從培訓供給方式來看,用人單位組織的培訓針對性更強、培訓效率更高,對農民非農收入的提升效果比政府組織的培訓更好。第四,從農民異質性的角度來看,職業培訓存在兩方面的突出效果:存在“拔高”效應,培訓帶來的人力資本提升使風險偏好較強的青壯年男性有更多就業機會,非農就業質量大幅提高;存在“兜底”效應,使風險偏好較弱的女性、老年人等農村相對弱勢群體有獲得離家較近、較穩定非農工作的機會。第五,現實中受各種因素影響而沒有參加培訓的農民尤其值得關注,阻礙其參加培訓的不可觀測因素實際上拉低了其人力資本水平,加強對他們的培訓往往能取得非常好的效果。

基于上述結論,提出如下政策建議:第一,政府部門要充分認識到職業培訓對提高農民非農就業質量的重大意義,保證農村地區和農民工群體在教育領域的相對公平,堅持把提高農民工人力資本作為推動城鄉協調發展的重要抓手。以政府和社會多元主體共同出資的模式,繼續開展大規模、大范圍的農民培訓活動,力爭在“十四五”期間使絕大多數農民獲得一技之長,將終身職業技能培訓體系落到實處,為我國城鎮化進程的推進打好基礎。第二,政府對職業培訓的支持要注意方式和對象。用人單位培訓針對性更強,培訓內容與崗位需求更契合,因而以財政補貼的方式支持企業對員工進行培訓,是比直接由政府部門組織培訓更有效率的方式。在培訓對象上,學歷低的青壯年男性是培訓效果最好的群體,應優先滿足其培訓需求;此外,培訓有利于女性、老年農民獲得離家近的穩定工作,有利于提高農民生活幸福感,因而也應重視對這部分群體的培訓。第三,重點關注因各種原因沒有參加培訓的農民,他們往往是更為弱勢的群體,對培訓的需求度更高,對其進行培訓會有更好的效果,應想方設法解決這部分農民參加培訓的障礙,使所有農民群體都有公平參加培訓的機會。應建立建檔立卡制度,將有勞動能力但技術能力偏低、又不積極參加培訓的農民作為重點幫扶對象,通過樹立榜樣、思想動員、利益刺激等方式,提高其學習動力和能力,快速增強其工作技能水平。

參考文獻

[1]KNIGHT J, SONG L. The rural-urban divide: Economic disparities and interactions in China[M]. New York: Oxford University Press, 1999.

[2]LASZLO S. Education, labor supply, and market development in rural Peru[J]. World Development, 2008, 36(11): 2421-2439.

[3]IBARRARAN P, RIPANI L, TABOADA B, et al. Life skills, employ ability and training for disadvantaged youth: Evidence from a randomized evaluation design[J]. IZA Journal of Labor & Development, 2014, 3(1): 1-24.

[4]RIPHAHN R T, ZIBROWIUS M. Apprenticeship, vocational training, and early labor market outcomes: Evidence from East and West Germany[J]. Education Economics, 2016, 24(1): 33-57.

[5]侯風云.中國農村人力資本收益率研究[J].經濟研究,2004(12):75-84.

[6]何國俊,徐沖,祝成才.人力資本、社會資本與農村遷移勞動力的工資決定[J].農業技術經濟,2008(1):57-66.

[7]ATTANASIO O, GUARíN A, MEDINA C, et al. Vocational training for disadvantaged youth in Colombia: A long-term follow-up[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2017, 9(2): 131-143.

[8]HIRSHLEIFER S, MCKENZIE D, ALMEIDA R, et al. The impact of vocational training for the unemployed: Experimental evidence from Turkey[J]. The Economic Journal, 2016, 126(597): 2115-2146.

[9]崔玉平,吳穎.教育培訓對蘇州市農民工收入的影響——教育培訓經濟收益率的再檢驗[J].教育與經濟,2017(2):42-50.

[10]屈小博.培訓對農民工人力資本收益貢獻的凈效應——基于平均處理效應的估計[J].中國農村經濟,2013(8):55-64.

[11]徐金海,蔣乃華,胡其琛.新型農民培訓工程實施績效評估研究——基于江蘇省的實證[J].農業經濟問題,2014(10):46-54.

[12]BRUNELLO G, COMI S, SONEDDA D. Training subsidies and the wage returns to continuing vocational training: Evidence from Italian regions[J]. Labour Economics, 2012, 19(3): 361-372.

[13]ALBERT C, CARLOS G, HERNANZ V. On-the-job training in Europe: Determinants and wage returns[J]. International Labour Review, 2010, 149(3): 315-341.

[14]趙朋飛,王宏健,趙曦.人力資本對城鄉家庭創業的差異影響研究——基于CHFS調查數據的實證分析[J].人口與經濟,2015(3):89-97.

[15]WANG W, LI Q, LIEN D. Human capital, political capital, and off-farm occupational choices in rural China[J]. International Review of Economics & Finance, 2016, 42: 412-422.

[16]匡遠鳳.人力資本、鄉村要素流動與農民工回鄉創業意愿——基于熊彼特創新視角的研究[J].經濟管理,2018(1):38-55.

[17]ZWEIMüLLER J, WINTER-EBMER R. On-the-job-training, job search and job mobility[J]. Swiss Journal of Economics and Statistics, 2003, 139: 563-576.

[18]王淅勤,陳瑤,羅彬.中小制造業農民工勞動技能與從業穩定性關系研究[J].農業技術經濟,2012(11):100-108.

[19]李實,楊修娜.我國農民工培訓效果分析[J].北京師范大學學報(社會科學版),2015(6):35-47.

[20]熊雪,聶鳳英,畢潔穎.貧困地區農戶培訓的收入效應——以云南、貴州和陜西為例的實證研究[J].農業技術經濟,2017(6):97-107.

[21]LEE D S. Training, wages, and sample selection: Estimating sharp bounds on treatment effects[J]. The Review of Economic Studies, 2009, 76(3): 1071-1102.

[22]屈小博,都陽.農民工的人力資本積累:教育、培訓及其回報[J].中國社會科學院研究生院學報,2013(5):73-79.

[23]LEUVEN E, OOSTERBEEK H. An alternative approach to estimate the wage returns to private-sector training[J]. Journal of Applied Econometrics, 2008, 23(4): 423-434.

[24]王德文,蔡昉,張國慶.農村遷移勞動力就業與工資決定:教育與培訓的重要性[J].經濟學(季刊),2008(4):1131-1148.

[25]周世軍,劉麗萍,卞家濤.職業培訓增加農民工收入了嗎?——來自皖籍農民工訪談調查證據[J].教育與經濟,2016(1):20-26.

[26]劉成斌.農民經商與市場分化——浙江義烏經驗的表達[J].社會學研究,2011(5):80-102.

The Influence of Vocational Training on Farmers' Off-farm Employment Behavior and Characteristics: Net Effect Estimation Based on Endogenous Treatment Effect Model

HU Yi? ZHANG Zheng-he

Abstract: Based on the data of 2012, 2014 and 2016 in the CFPS database, this paper adopts the endogenous treatment effect model to estimates the net effect of vocational training on the impact of farmers' off-farm employment behavior decision, employment type, employment location, employment stability and employment income. The study found that: Firstly, vocational training can improve the probability of farmers to participate in non-agricultural work and promote the flow of rural labor to non-agricultural sector by improving the level of farmers' human capital. Secondly, vocational training, to some extent, inhibits farmers' willingness to start their own businesses, enhances their enthusiasm for off-farm work, and improves the quality of off-farm employment, which is reflected in more stable jobs, higher wages, and closer to home. Thirdly, from the perspective of training supply, the training organized by the employer is more targeted and more efficient, and its effect on the improvement of farmers' non-agricultural income is better than that organized by the government. Fourthly, from the perspective of farmer heterogeneity, vocational training has two prominent effects. There is a "boost" effect. The human capital improvement brought by the training enables young men with strong risk preference to have more employment opportunities, and the non-agricultural employment quality is greatly improved. There is a "bottom line" effect, so that the risk preference of women, the elderly and other rural relatively "vulnerable" groups have a chance to get closer to home, more stable off-farm work. Fifthly, affected by various factors, farmers who do not participate in training in reality deserve special attention. The unobservable factors that hinder their participation in training actually drag down their human capital level, and strengthening their training can often achieve very good results. In view of this, relevant departments at all levels should continue to strengthen the support for farmers' vocational training, pay attention to supporting enterprises to carry out targeted training, and at the same time take into account the farmers who have not participated in the training for various reasons, so that vocational training can play a better role.

Key words: vocational training; off-farmemployment; human capital

基金項目:中國社會科學院青年啟動項目“農民工返鄉創業帶動鄉村產業振興典型案例研究”(2022YQNQD034);中國博士后科學基金第67批面上資助二等項目“收入性補貼對糧食生產率的影響研究:機理探析與實證檢驗”(2020M670575);中國博士后科學基金第13批特別資助(站中)項目“土地流轉對糧食全要素生產率的影響:機理、路徑與對策”(2020T130714)。

作者簡介:胡祎,中國社會科學院農村發展研究所編輯;張正河,中國農業大學經濟管理學院教授、博士生導師。