琵琶輪指中觸弦角度與力度對音色的影響及其訓練方法

程龍 程秋睿

[摘?要]

輪指是琵琶右手技法中難度較大的技法之一。在琵琶曲《春雨》中,不同種類的輪指技法被頻繁使用,具有廣泛的代表性。因此,通過對樂曲《春雨》中的輪指的分析,找到輪指訓練過程中普遍存在的問題。在輪指練習過程中,部分演奏者會涉及觸弦角度與力度有誤的問題。選擇合適的手型與發力點可以解決觸弦角度與力度的偏差,進而演奏者能夠提高演奏時輪指的質量。

[關鍵詞]琵琶;琵琶輪指;觸弦;《春雨》

[中圖分類號]J6323?[文獻標識碼]A?[文章編號]?1007-2233(2022)09-0014-03

影響一首曲子完成度的因素有很多。有無失誤、情感是否到位,都是一首曲子完成得是否完整的表現。而對于聽眾來說,演奏者在演奏時的音色是最能直觀反映演奏者演奏水平的重要因素之一。音色,代表著一位演奏者的功底。演奏時正確的音色應該是穩定、扎實且富有顆粒性的。在琵琶所有的右手指法中,無論是最基礎的彈挑,還是輪指、掃弦等其他進階指法,都會涉及指尖觸弦時角度與力度問題。針對樂曲《春雨》中的重難點,通過輪指這一技法,解決基本技法中所存在的最基礎的問題——觸弦角度與力度,以求尋找到正確的觸弦方式。只有解決輪指的基礎問題,才能夠提高自身的演奏水平,準確表達樂曲內涵。

一、樂曲分析

(一)樂曲創作背景

《春雨》是一首創作于20世紀80年代初的琵琶曲。由朱毅、文博作曲,文博演奏。樂曲旋律清新、自然流暢。以江南評彈曲調為基礎,不僅描繪了一幅春雨過后,萬物生長的景象,更向人們呈現了藝術春天的到來。在“春雨”中,輪指這一指法被大量的運用,所以在所有的琵琶曲中,樂曲《春雨》的輪指訓練最具有代表性。

《春雨》在濟南舉辦的全國民族器樂比賽中亮相,并獲得了20世紀80年代“全國民樂電視大賽”作品二等獎。此后《春雨》被各專業院校列入琵琶教材,并將其規定為考級曲目和比賽曲目。樂曲多次在各大演出中演奏,因其優美的旋律而深受聽眾和專業人士喜愛。樂曲采用江南評彈的曲調,向人們展現了春到江南,喜雨降臨的場景,抒發了人們對春天的無限熱愛之情。樂曲流暢自然、清新生動,作者對技法的運用更是精心構思,從而刻畫了春雨降臨、春雨連珠、春雨傾盆、春雨漸去的場景。不僅描繪了一幅春雨過后,萬物生長,一派欣欣向榮的景象,更是向人們呈現了藝術春天的到來。樂曲自創作以來,因其旋律優美,吸引了不少演奏者學習演奏。樂曲總體循序漸進、層次分明。全曲的亮點與難點為運用不同種類的輪指來描寫春雨降落的全過程,不僅考驗演奏者對整首曲子走向的理解,更是考驗了演奏者對不同類型輪指的掌握。

(二)樂曲輪指布局與種類

全曲由引子、四個段落和尾聲組成,由弱至強再至弱,完整描繪了雨水降落的全過程。開頭引子部分運用了不同音區的泛音,描繪出下雨初期,雨點落下的畫面。在第一段中,主題采用了江南評彈的音調,運用了四點輪、推拉、泛音等技法,同時結合了四點輪,讓自然流暢的旋律擁有了線條感,營造了春雨初期雨聲纏綿的氛圍。在第一段尾聲,運用跳躍的泛音過渡至第二段,繼承了前面春雨纏綿的感覺。

樂曲第二段對輪指的運用是全曲最具有代表性的一段。第二段大量地運用了輪指中的挑輪,對演奏者也是技術上的考驗。這里的挑輪運用大指挑動音區較低的內弦,其余四指在一弦作四點輪,低聲部形成豐富的分解和弦伴奏音型,豐富了原來舒展單一的旋律,讓樂句活躍生動起來。這段主要描繪了雨勢漸大、雨滴逐漸密集的畫面,強弱走向需要跟著情緒的走向而變化。

譜例1[1]:

第三段中采用了三種不同的指法,將主題音調進行多次變奏。快板過后則采用了四指輪,自然過渡至第三段最后氣勢磅礴的掃輪。由強漸弱,由慢漸快,模仿了下雨時雨勢由小至大的狀態。這一段充分發揮了不同類型的輪指的優勢,推動了旋律的前進。第四段洪亮飽滿的雙輪延續了前段樂曲的高潮,展現了春雨過后,萬物生長的景象。尾聲的旋律與開頭一樣運用了四點輪,保持了旋律的流暢性。隨之運用人工泛音重現了第一段的主題,并在最后運用泛音結束了樂曲,與引子首尾呼應,將一切歸于寧靜。

在樂曲《春雨》中輪指的種類也是豐富多變的,指尖狀態需要隨著輪指種類的變化而調整。觸弦的角度與力度不同,指甲與琴弦的接觸面積也會產生變化,琴弦的振幅也會隨之改變,演奏出來的音色也會大不相同。所以觸弦的角度在很大程度上會影響音色,因此掌握指尖觸弦時合適的角度與力度非常重要。

二、觸弦的角度與力度

(一)觸弦角度

演奏時音色、觸弦方式與演奏時的手型息息相關。琵琶的發音是通過手指的指尖運動帶動指甲與琴弦摩擦而振動琴弦產生,所以觸弦的角度、深度與力度決定了琵琶演奏的音質。

當演奏時,所有觸弦的手指與琴弦長期保持在一個穩定正確的角度時,才能夠找到正確的力度與發力點,演奏出正確的音色。輪指時觸弦的角度與力度不同,指尖與琴弦接觸的面積也會產生變化,琴弦的振幅也會隨之改變,演奏出來的音色也會大不相同。所以觸弦的角度在很大程度上會影響音色,因此掌握指尖觸弦時合適的角度與力度非常重要。隨著時代的更迭發展,琵琶樂曲也在不斷增加。在許多新穎或是經典的作品中,輪指的種類也是豐富多變的,樂曲《春雨》就是一個很好的例子。在演奏過程中,指尖狀態需要隨著輪指種類的變化而調整。我們在練習過程中需要不斷尋找合適的觸弦角度,根據自身手指的條件,并結合樂曲的演奏需要進行調整,以達到發出合適的聲音這一最終目的。在指甲觸碰琴弦的過程中會產生一定的噪音,如若找到合適的觸弦角度還能最大程度減小噪音,提高演奏質量。大多數右手指法演奏時,指尖與琴弦接觸的角度為四十五度左右。當指尖觸弦的角度小于四十五度時,音色會變得厚重而響亮。當指尖觸弦的角度大于四十五度時,音色會變得刺耳尖銳。在常規演奏中,這兩種聲音都比較少見,是只有根據部分樂曲進行情感處理才會運用到的特殊指法。當指尖觸弦角度合適時,演奏出來的聲音聽起來才會清脆響亮,也能夠把觸弦時產生的噪音影響降低到最小。

總的來說,演奏時觸弦角度為四十五度左右時音色最佳,這種觸弦角度可以滿足絕大多數樂曲的需求。演奏時手指與琴弦呈四十五度,用指尖力量將琴弦撥動,這時才會發出正確的音色。在練習過程中除了觸弦時的角度,觸弦的力度這一因素也十分重要,力度也在一定程度上影響輪指的音色。

(二)觸弦力度

除了要選擇合適的觸弦角度,選擇合適的力度撥動琴弦對于音色的正確與否同樣十分重要。不正確的力度極有可能導致演奏時發力產生偏差,導致演奏者在練習時無法找到正確的發力點,繼而降低演奏質量。

在平時演奏的過程中,演奏者應該將手指所有力量沉于指尖,在指尖觸碰琴弦的一瞬間運用指尖將力量打到琴弦上,將聲音輕松地送出去,那一刻的指尖是具有爆發力的,需要找到正確的發力點,才能很好地控制演奏力度。如果說指尖觸弦的瞬間指尖力量過大,就會導致聲音過于死板,琴弦也有崩斷的可能。但如果指尖力量過小,聲音就會浮于表面,聽起來過于微弱虛浮。正確的音色應該將適合的角度與力度相結合,發出清脆而不刺耳、通透而不厚重、響亮而不生硬、輕松而不虛浮的聲音。例如樂曲第一段中運用較多的四點輪,如若觸弦力度有誤,就無法演奏出輕巧、通透的感覺,更無法正確地詮釋春雨初落、細雨綿綿的畫面。在選擇合適的力度的同時我們還需要注意,每根手指的先天力量都是不一樣的,這會導致每根手指在演奏時音色會存在一定的偏差。人的五根手指中,大指力量最大,小指力量最小。所以在練習中我們需要找到力量的平衡點,將每根手指的音色統一,確保沒有手指因力氣過大或過小導致的音色突兀。但是在演奏雙輪、掃輪這類需要彈響兩根及以上琴弦的輪指時,這時我們的手指需要運用到比平時演奏時更強的力量,才能夠支撐指尖頂起琴弦。例如樂曲“春雨”第三段的掃輪,為了營造暴雨傾盆的氣氛,在此處運用了掃輪,在演奏這類輪指時我們需要的力量比平時演奏常規輪指的力量多得多,也就不存在指尖力量過大導致音色突兀死板的情況。

選擇正確的指尖角度與正確的手指力度是演奏樂器的基本要求。演奏時手指與琴弦呈四十五度,用指尖力量將琴弦撥動,這時才會發出正確的音色。找到正確的角度與力度開始進行練習后,多數人會感受到無名指與小指分不開,因此訓練手指獨立性同樣也十分重要。

三、手型的糾正及力度訓練方法

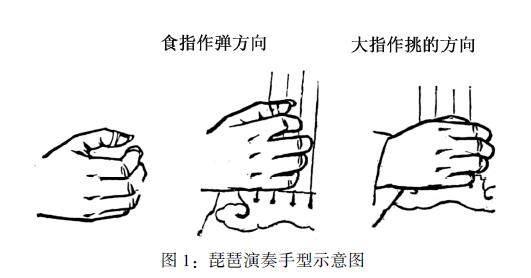

在琵琶演奏中,右手的所有指法絕大多數都是食指與大指在活動,只有輪指同時運用了五根手指,所以輪指也是琵琶技巧中比較特殊的指法。與其他的指法相同,輪指也需要找到正確的手型與發力點才能發出正確的聲音,所以選擇正確的手型與發力點至關重要。

(一)正確的手型

琵琶演奏屬于舞臺藝術,所以給人先是視覺上的感受。除了坐的姿態和持琴的姿勢外,手型的外觀是自然松弛與否就是觀眾最能直觀感受到的。

在琵琶演奏過程中手型是十分重要的。正確的手型不僅在視覺上給人以美觀的感受,還利于在演奏時找到輪指正確的發力點。正確的右手手型應該為在靜止的狀態下,大指與虎口呈自然彎曲狀態,正面的四根手指自然彎曲,大指不可過分彎曲,保持自然狀態即可。在演奏時依舊保持靜止的手型,所有手指演奏的狀態放松不緊繃僵硬,即為正確的手型。由于每個人自身的手指條件各不相同,所以手指條件不同的人在練習時對手型要求是有細微差別的。因而在練習過程中不應該一味模仿別人的手型,這樣會形成訓練的盲目性,無法結合自身條件來找到正確的手指觸弦感。部分演奏者因為對手指發力點的片面理解所以運用了錯誤的發力方式,導致了手指僵硬、觸弦有誤,進一步導致在輪指中五根手指音色不均勻。有的演奏者在演奏中也會感到十分疲憊,這將會限制演奏者對高難度樂曲作品的情感表達。演奏者需要根據實際情況適當的調整自身的姿勢與手型,演奏會達到更好的效果。因此只能要求練習方法基本一樣,并不能強求所有人手型都一模一樣。

右手在放松狀態下所有手指保持自然彎曲,這種手型適用于大多數人。在這種狀態下,右手無論演奏什么指法都能長時間處于一種放松的狀態。保持正確的手型不僅美觀,也有利于練習過程中找到正確的發力點。

(二)正確的發力點

每個手指所處的位置雖然不同,但發力點都大致相同。正確的發力點應該將所有力量全部集中到指尖,依靠指尖觸碰到琴弦的一瞬間的爆發力撥響琴弦。此刻發出的聲音是放松且富有顆粒感的,音量也剛好。“食指與大指的獨立性、彈挑與輪指,以及左手與右手的規范性訓練、幾種手型和方法并駕齊驅,一步到位。”[2]在平時的練習過程中,有些演奏者為了把輪指彈響,就運用指根力量去撥動琴弦,有些人為了增大音量甚至運用到了手掌的力氣。運用這種力量演奏出來的輪指音色死板而不靈活,彈出的輪指即使音量上得到了增加,聲音也是刺耳生硬的。例如《春雨》開頭所運用到的四點輪,如果發力點有誤,發出的輪指音色就會不夠松弛,不能很好的模擬小雨初落的輕巧感。只有找到正確的發力點才能夠演奏出松弛的聲音,更好的詮釋樂曲。在輪指中大指是較為特殊的手指。雖然大指與其他手指的演奏方向不一樣,但是發力點也是在指尖。如果將發力點轉移到大指的指關節處,會導致指尖力量不足,削弱大指音量。在《春雨》第二段的挑輪中,如果大指在二弦與三弦上挑的力量不足,導致一弦的音過大,會讓整個挑輪的音量失去平衡。所以在練習過程中除去找到正確的發力點,演奏者也要注意均衡不同手指的力量。手指力量均衡后不僅能讓輪指的整體音色聽起來均勻圓潤,還可以輔助不同的手指找到正確的發力點。

譜例2:樂曲《春雨》1—17小節

前文中雖然只提及了與其他手指演奏方向不同的大指,但是在同一側的四個手指所處的位置都有細微的高低差別。雖然每個手指所處的位置都有所差別,但總體而言,輪指時所有手指的發力點都在指尖,不會因為手指所處的位置不同而變化。找到合適角度,運用指尖力量彈出來的輪指,才是真正富有顆粒感的輪指。

除了上述的兩點因素以外,在一定的程度上,義甲的材質也會略微影響演奏音色。現在市面上大多分為尼龍和賽璐璐兩種材質的義甲供演奏者選擇演奏練習。尼龍材質的義甲較為耐磨,使用經期較長,適合日常練習時運用,演奏出來的聲音比起賽璐璐材質的義甲噪音略少,所以音色要稍微沉悶一點。賽璐璐材質的義甲不如尼龍材質的義甲耐磨,但聲音更為脆亮。所以大多數演奏者在上臺時,一般還是會選擇賽璐璐材質的義甲進行演奏。但義甲只是演奏的輔助工具。想要發出正確的聲音,還是需要經久的練習,找到正確、適合自身的發力點與手型,才能發出穩定、正確的音色。同時演奏者也需要消除自身的緊張心理,令肌體自然放松,從而達到改善音色,提高輪指表現力的目的。

理想中的輪指應當是每根手指演奏的音色均勻飽滿,并且演奏連續的輪指時每個輪指速度統一。比起彈挑、掃弦、滾奏這類只用得到大指與食指的指法,同時運用到右手所有手指的輪指的練習難度要更大一些。近年來琵琶藝術得到了不小的突破與發展,不斷產生的新技法與現代樂曲讓琵琶的演奏變得豐富多變。因此對于演奏者來說,基本功的練習是一項非常重要的任務。在前文中,筆者強調了指尖角度與力度的重要性,這兩點不僅僅需要初學者注意,絕大部分演奏者也需要注意。如果指尖力量不足,輪指的音量就會顯得微弱,練習到進階技法,例如掃輪和雙輪的爆發力也會顯得不夠,這樣會影響樂曲整體質量。

輪指這一技法在很大程度上與其他指法不相似,但究其根本,它的發力點、音色要求與琵琶的其他右手指法都非常相似。所以在練習輪指的同時也可以結合其他右手指法的演奏特征來輔助自己練習。同理,在練習其他右手技法時,演奏者也需要注意指尖的力度等其他方面,結合不同種類的樂曲,演奏出適合的樂曲情感處理的音色,這樣才能提高樂曲整體的演奏質量,提高自身的演奏水平。

注釋:

[1]譜例類似星號的標記即為輪指的譜面標記。

[2]劉德海.每日必彈?琵琶練習曲[M].上海:上海音樂出版社,2011:《寫在前面》.

(責任編輯:韓瑩瑩)