高校青年教師心理資本和情緒勞動的關系: 職業認同的中介作用

曾茂春 董萬香 姜菲菲 簡鐘酈 宋美靜 王根梁

摘 要|目的:從積極心理學研究角度,探討高校青年教師的職業認同現狀及其與心理資本、情緒勞動的關系;方法: 采用心理資本量表、情緒勞動問卷和職業認同問卷為研究工具,以四川地區新建地方本科高校 40 歲以下的青年教師為調查對象,獲得有效問卷 231 份;結果:高校青年教師心理資本得分為 4.49±0.75,職業認同得分為? 4.09±0.62,情緒勞動得分為 3.50±0.53,高校青年教師心理資本、情緒勞動和職業認同得分總體處于中等略偏高水平;結論:高校青年教師心理資本、情緒勞動與職業認同得分均呈中等程度(相關系數介于

0.464 ~ 0.515 之間)的正相關;心理資本和職業認同均對情緒勞動有正向預測作用,職業認同在心理資本對情緒勞動的影響中起部分中介作用。

關鍵詞|心理資本;情緒勞動;職業認同;高校青年教師

1??? 引言

近年來隨著高校青年教師比重日益增加,面對工作經驗相對缺乏、教科研壓力較大、經濟收入偏低等影響心理健康的高危因素,高校青年教師的心理健康狀況亟須探討。高校教師作為高情緒勞動者,其情緒勞動對其個人的心理健康、對學生、對教育教學效果都有重要影響,但目前高校教師尤其是高校青年教師的情緒勞動方面的相關研究不多。

有研究發現,教育工作者的情緒勞動是教學工作的重要組成部分[1],情緒勞動是對自身和別人情 緒進行誘發和抑制的安靜工作,是為創造符合公眾期待的面部和身體表現而進行的情緒管理[2]。高校 教師在工作過程中主要涉及的群體有:學生、同事和領導,教師較多使用積極的情緒勞動,能夠影響學生、同事和領導,進而促進改善組織關系,對教師自身的發展具有重要作用。因此,在日常教學過程中對自身的情緒進行必要調節以便做出符合教學情境的情緒的努力,對于教師來說是非常重要的。目前關于情緒勞動的研究包括影響因素和結果變量兩個方面[3]:(1)影響因素包括:人格特征、情緒資源、員工動機等個體因素和組織情緒表達規則、工作特征、組織支持、組織外部聲譽等組織情境因素;(2)結果變量主要有:職業倦怠、工作滿意度、工作績效、組織公民行為、工作壓力和組織承諾等。通過文獻梳理發現,當下的研究極少從個體心理資源的角度入手探討情緒勞動的影響因素,且大多數研究的研究對象集中在醫療衛生行業和服務行業,對高校教師尤其是青年教師情緒勞動的研究少之又少。因此,本研究將從積極心理學視角出發,從個體心理層面對高校青年教師的情緒勞動進行研究。

心理資本是指對個體生產率產生作用的個性特征,包括對自我的認知、對工作的態度、價值取向以及對生活的整體展望,是自我效能、樂觀、希望、堅韌這四種積極能量構成的集合體[4]。通過梳理以 往心理資本的研究發現,國內學者分別以企業員工[5]、中小學教師[6]、幼兒教師[7],以及新型農業創業人才[8]等為研究對象,驗證不同群體心理資本的重要作用與積極效應,即只有個體的積極力量得到 培育和增長,消極方面才能被消除或抑制,分別考察了心理資本對工作家庭促進與職業生涯成功、職業認同和情緒勞動策略、職業成功及創業企業績效等的影響作用。李琴的研究發現[9],心理資本與表層 行為呈顯著負相關,與深層行為呈顯著正相關,表明心理資本和情緒勞動之間存在緊密聯系。

職業認同是指教師對自身職業持有肯定積極態度,是其對教師職業的正面的評價、積極的體驗和教師職業行為傾向的集合體[10]。從控制論的視角來看,職業認同對情緒勞動的影響發生在輸入過程和輸出過程兩個階段。在輸入過程中,個體的職業認同程度越高越有利于提升個體對組織規則的認識與理解;在輸出過程中,個體的職業認同水平越高則越有利于個體采用深層行為策略,深層行為策略有助于調節個體內心情緒體驗,從而表現出組織期望的情緒行為。職業認同的四個維度職業價值觀、角色價值觀、職業行為傾向和職業歸屬感中,除了角色價值觀與表層行為相關不明顯外,職業認同各維度均與情緒勞動策略各維度正相關顯著。個體的職業認同與情緒勞動呈顯著相關,職業認同既可正向預測深層行為,也可負向預測表層行為[11,12]。

綜上所述,心理資本、職業認同和情緒勞動三者關系密切,心理資本同時對職業認同和情緒勞動均有影響。然而三者之間的內在邏輯關系有待進一步探討,目前關于高校教師尤其是高校青年教師的職業認同和情緒勞動的相關研究相對較少。據此,本研究試圖以高校青年教師為研究對象,通過實證調查, 了解和分析高校青年教師的心理資本、職業認同和情緒勞動的現狀,探索心理資本、職業認同和情緒勞動之間的內在邏輯關系,從而進一步拓展職業認同和情緒勞動的相關研究內容和范疇。

2??? 方法和程序

2.1 研究對象

結合國家青年聯合會的 18 ~ 40 歲年齡標準,選取四川地區新建地方本科高校 40 歲以下的青年教師為調查對象,發放問卷 270 份,剔除漏答超過 2/3、所做回答完全一致的問卷 39 份后,剩余有效問卷 231 份,有效率為 85.56%。樣本構成情況為:性別(男 87 人,37.7%;女 144 人,62.3%);年齡(25 歲及以下 55 人,23.8%;26 ~ 30 歲 81 人,35.1%;31 ~ 35 歲 43 人,18.6%;36 歲以上 52 人,22.5%);月收入(3999 元以下 76 人,32.9%;4000 ~ 6000 元 88 人,38.1%;6001 ~ 8000 元 35 人,15.2%;8001 元以上 32 人,13.9%);是否擔任行政職務(是 98 人,42.4%;否 133 人,57.6%)。

2.2 研究工具

2.2.1??? 心理資本量表

采用 Luthans 等學者在 2004 年的研究的基礎上修訂的心理資本量表[4],是目前大多數研究者較認可的心理資本測量工具,本量表包括 4 維度,共 24 個題項,采用 Likert 式 6 點計分,分數越高心理資本越積極,本樣本中該量表的各維度的α 系數分別是 0.811、0.805 和 0.752,總問卷的α 系數為 0.799。

2.2.2??? 教師職業認同問卷

采用魏淑華、宋廣文和張大均編制的教師職業認同問卷[10],包括職業價值觀、角色價值感、職業歸屬感和職業行為傾向 4 個維度,共 18 個題項,采用 Likert 式 5 點計分,分數越高受該因素影響越強, 本樣本中該問卷各維度的α 系數分別是 0.906、0.885、0.898 和 0.851,總問卷的α 系數為 0.888。

2.2.3??? 情緒勞動問卷

采用迪芬多夫(Diefendorff et al.,2005)年編制的情緒勞動問卷[12],問卷分為表層表現、自然表現和深層表現 3 個維度,共 14 個題項,采用 Likert 式 5 點計分,1 ~ 5 分別表示“極不符合”至“非常符合”,分數越高表示研究對象越傾向該種處理方式,本樣本中該問卷的各維度的α 系數分別是 0.961、0.965 和 0.943,總問卷的α 系數為 0.952。

2.3 統計處理

所有數據均錄入 SPSS22.0 進行統計處理。

3??? 結果

3.1 高校青年教師心理資本、職業認同與情緒勞動現狀

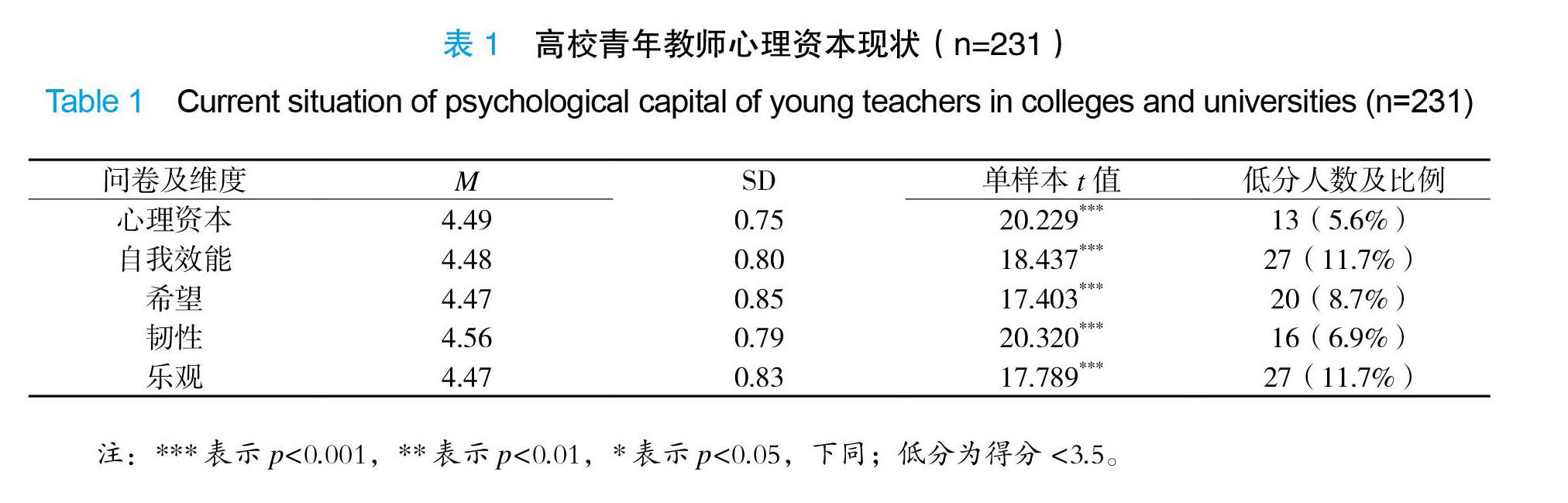

3.1.1??? 高校青年教師心理資本現狀

根據心理資本量表的計分方式,與組中值 3.5 進行單樣本 t 檢驗,發現高校青年教師心理資本得分為 4.49±0.75,處于中等略偏高水平(介于 3.5 ~ 4.5 之間)且單樣本 t 檢驗差異顯著,只有 5.6% 的青年教師處于較低水平(<3.5),尤其是自我效能和樂觀維度低分(<3.5)人數占比均超過了一成(均為 11.7%),詳見表1。

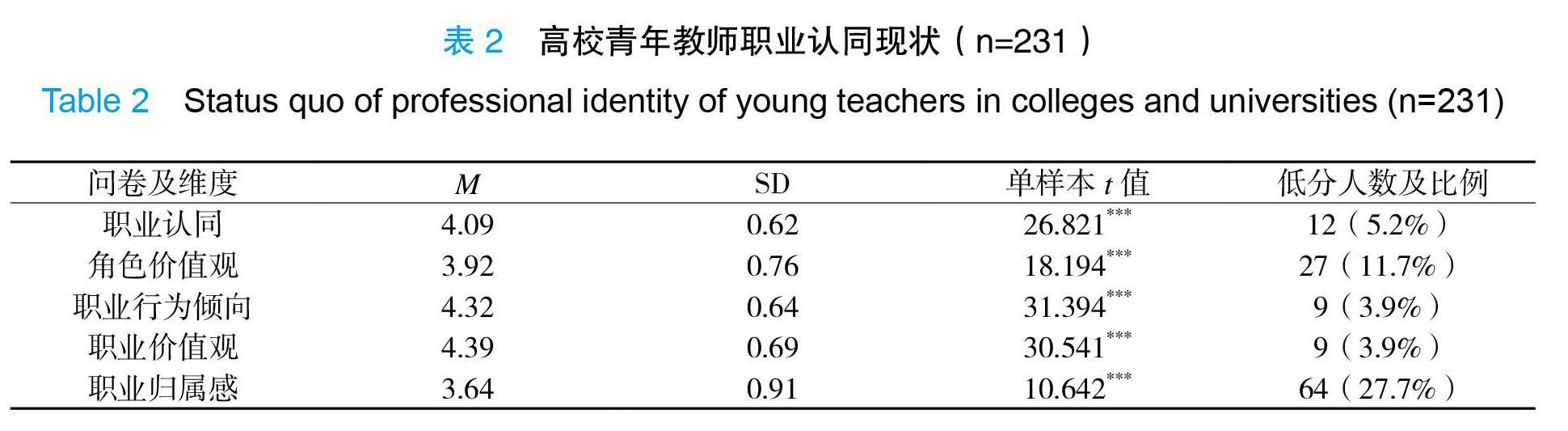

3.1.2??? 高校青年教師職業認同現狀

根據職業認同問卷的計分方式,與組中值 3 進行單樣本 t 檢驗,發現高校青年教師職業認同得分為4.09±0.62,處于中等略偏高水平(介于 3 ~ 4 之間)且單樣本 t 檢驗差異顯著,只有 5.2% 的青年教師處于較低水平(<3),尤其是職業歸屬感維度低分人數占比 27.7%,詳見表 2。

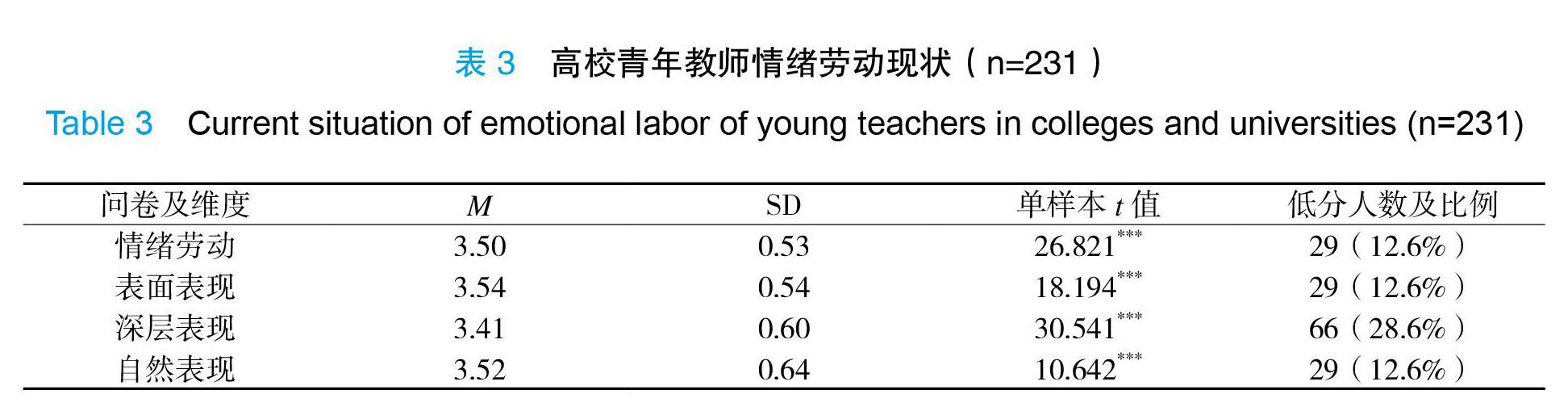

3.1.3??? 高校青年教師情緒勞動現狀

根據情緒勞動問卷的計分方式,與組中值 3 進行單樣本 t 檢驗,發現高校青年教師情緒勞動得分為3.50±0.53,處于中等略偏高水平(介于 3 ~ 4 之間)且單樣本 t 檢驗差異顯著,尚有 12.6% 的青年教師處于較低水平(<3),尤其是深層表現維度低分人數占比達 28.6%,詳見表 3。

3.2 高校青年教師不同個體特征間心理資本、職業認同與情緒勞動得分特點

本次調研結果顯示,不同月收入的青年教師職業認同得分略有差異,是否擔任行政職務的青年教師的情緒勞動得分略有差異(p<0.05),其余各人口學特征的職工各量表得分無顯著性差異(p>0.05),詳見表4。

具體而言,擔任行政職務的青年教師情緒勞動策略得分略低于不擔任行政職務的青年教師; 3999 元以下的青年教師職業認同感低于 4000 ~ 6000 元和 8001 元以上的青年教師(事后多重比較LSD 分析結果)。

3.3 高校青年教師心理資本、職業認同與情緒勞動的關系

3.3.1??? 高校青年教師心理資本、職業認同與情緒勞動的相關分析

本次調研結果顯示,高校青年教師心理資本、職業認同與情緒勞動得分均呈中等程度(相關系數介于 0.464 ~ 0.515 之間)的正相關,結果詳見表 5。

3.3.2??? 高校青年教師心理資本、職業認同與情緒勞動的回歸分析

分別以心理資本、職業認同以及心理資本和職業認同得分為自變量,情緒勞動為因變量做回歸分析, 結果發現,心理資本和職業認同均對情緒勞動有正向預測作用,F 值分別是 82.474 和 54.413(p<0.001), 且在引入職業認同這一中介變量后,心理資本與情緒勞動的標準化系數從 0.515 下降至 0.378,表明職業認同在心理資本和情緒勞動之間起部分中介作用,詳見表 6。

4??? 分析與討論

4.1 高校青年教師心理資本、職業認同和情緒勞動總體處于中等略偏高水平

本研究發現,高校青年教師群體心理資本、職業認同總體均處于中等偏高水平,問卷中得分最高 的維度分別是“韌性”和“職業價值觀”,這與李雅超等人關于心理資本的研究[13],陳韶榮、吳慶松等關于心理資本和職業認同的研究[14]結果類似,說明高校青年教師的韌性較強,對于教師職業的價值觀認同較高,這與古今貫之的“尊師重教”價值引領有很大關系,教師尤其是高校教師歷來具有較高的社會地位。本研究發現,高校青年教師的情緒勞動總體處于中等偏高水平,這與張徐敏等的研究[15]類似,更傾向于采用“表面表現”的情緒勞動策略,這可能與高校青年教師工作經驗、社會閱歷等有一定的關系。需要引起關注的是心理資本中自我效能和樂觀維度低分(<3.5)人數占比均超過了一成(均為 11.7%);職業認同中職業歸屬感不強的人數接近三成(27.7%),情緒勞動中深層表現得分偏低,低分人數接近三成(28.6%)。

4.2 高校青年教師不同個體特征間心理資本、職業認同和情緒勞動得分特點分析

本研究發現,在職業認同方面,3999 元以下的青年教師職業認同感低于 4000 ~ 6000 元和 8001 元以上的青年教師,這可能與目前高校青年教師工作投入與總體收入不呈正比有一定關系,高校青年教師尤其是低收入群體高校青年教師的工作熱情和職業認同很容易被低收入的現實打敗,隨著收入的增加, 高校青年教師的工作熱情和職業認同度均有較大幅度的提升。在情緒勞動策略方面,擔任行政職務的青年教師情緒勞動策略得分略低于不擔任行政職務的青年教師,推測原因可能有如下兩點;一是高校青年教師的所謂行政職務承擔的更多偏向于一些事務性工作,對青年教師的情緒勞動策略提升有限;二是行政事務性工作占據了青年教師原本用于教學科研工作的時間和精力,無暇他顧,而不承擔行政事務性工作青年教師有更多的時間和精力進行自我成長。

4.3 高校青年教師心理資本、職業認同和情緒勞動的關系分析

本研究發現高校青年教師高校青年教師心理資本、職業認同與情緒勞動得分均呈中等程度的正相關,同時多元逐步回歸方程結果顯示,心理資本和職業認同均對情緒勞動有正向預測作用,且引入職業認同這一中介變量后,心理資本與情緒勞動的標準化系數有所下降,表明職業認同在心理資本和情緒勞動之間起部分中介作用,這與楊小雨等[6]、文英等[16]的研究結果一致。換言之,高校青年教師個體心理資 本越積極、職業認同度越高,更易采用情緒勞動策略處理日常事務。由此可做如下推斷,高校青年教師在教育教學和人際交往過程中,為了達成學校的規則或任務,需要通過調節自身情緒來適應學校的規則。此時,高水平的心理資本可以幫助教師維持積極樂觀的心態,有利于增強教師對角色和職業的認可,促進更多的教師職業傾向行為,從而加強情緒勞動策略的選擇和表達。另外,根據資源守恒理論可知,個體為了保證自身資源的平衡及有效資源的利用,會將資源的消耗量最小化。心理資本和職業認同水平較高時,可以激發有豐富的資源,給予教師更多的心理能量,有助于增強自我效能感,面對工作壓力和工作要求時具有更多應對方法,以即時有效的根據職業要求對自己的情緒行為進行調整。

參考文獻

[1]尹堅勤,吳巍瑩,張權,等.情緒勞動對幼兒園教師的意義:一項定量研究[J].華東師范大學學報(教 育科學版),2019(6):109-122.

[2]姜趙威.基于 Meta 分析的教師情緒勞動相關因素研究[D].吉林:延邊大學,2018.

[3]任慶穎,張文勤.國外情緒勞動策略最新研究進展評述[J].華東經濟管理,2014,28(3):152- 158.

[4]Luthans F,Avolio B J,Avey J B,et al.Positive psychological capital:measurement and relationship with performance and satisfaction[J].Personnel Psychology,2007,60(3):541-572.

[5]高曉萌,朱博,杜江紅,等.企業員工工作家庭促進與職業生涯成功的關系:心理資本的中介作用[J]. 中國臨床心理學雜志,2020,28(1):181-184.

[6]楊小雨.中小學教師心理資本、職業認同與情緒勞動策略的關系研究[D].深圳:深圳大學,2018.

[7]聶鈺佳.幼兒教師心理資本對職業成功的影響:職業認同的中介作用[D].開封:河南大學,2019.

[8]王潔瓊,孫澤厚.新型農業創業人才三維資本、創業環境與創業企業績效[J].中國農村經濟,2018(2): 81-94.

[9]李琴.企業銷售人員心理資本情緒勞動與離職傾向的關系[J].內江師范學院學報,2013,28(10): 40-45.

[10]魏淑華.教師職業認同研究[D].重慶:西南大學,2008.

[11]許敬杰.中小學教師職業認同、情緒勞動策略與工作滿意度的關系[D].開封:河南大學,2016.

[12]Diefendorff J M,Gosserand R B.Understanding the emotional labor process:control theoryperspective[J]. Journal of Organizational Behavior,2003(24):945-959.

[13]李雅超,黃紫薇,常擴,等.心理資本視角下北京高校教師職業倦怠與心理健康的關系研究[J].中國醫藥導報,2021(29):64-67.

[14]陳韶榮,吳慶松.心理資本與高校青年教師職業認同的關系研究:論工作投入的中介作用[J].大學教育科學,2018(1):59-68.

[15]張徐敏.高校教師情緒勞動與工作滿意度、職業倦怠的關系研究[D].合肥:安徽大學,2019(7).

[16]文英,張樹東.特殊教育教師情緒勞動和職業幸福感的關系:心理資本的中介作用[J].現代特殊教育, 2020(14):19-25.

The Relationship Between Psychological Capital and Emotional Labor for Young Teachers in Colleges and Universities: The Mediating Role of Professional Identity

Zeng Maochun???????? Dong Wanxiang? Jiang Feifei? Jian Zhongli Song Meijing Wang Genliang

Hope College, Southwest Jiaotong University, Chengdu

Abstract: Objective: From the perspective of positive psychology research, to explore the current situation of professional identity of young teachers in colleges and universities and its relationship with psychological capital and emotional labor; Methods: Using the psychological capital scale, emotional labor questionnaire and professional identity questionnaire as research tools, 231 valid questionnaires were obtained by young teachers under 40 years old in newly established local undergraduate colleges and universities in Sichuan; Results: the results showed that the psychological capital score of young teachers in colleges and universities was 4.49 ±0.75, and the emotional labor score was 3.50 ± 0.53, the professional identity score was 4.09±0.62, and the psychological capital, emotional labor and professional identity scores of young teachers in colleges and universities were generally at a medium and slightly high level; Conclusion: The scores of psychological capital, emotional labor and professional identity of young teachers in colleges and universities were all moderately correlated (correlation coefficients between 0.464~0.515); psychological capital and professional identity both had a positive predictive effect on emotional labor, and occupational identity played a partial mediating role in the influence of psychological capital on emotional labor.

Key words: Psychological capital; Emotional labor; Professional identity; Young teachers in colleges and universities