藝術中的“挪用”觀念新解

黃箏

“挪用”之義,最早出自《莊子·則陽》,原文是“且吾有知,而莫能知也,以吾知之,則吾與其所不能也。”在我國,“挪用”一直是一個熱門話題。它是一種藝術形式,以其豐富的內涵和獨特的方式為人們所喜愛。在我們傳統的認知中,挪用是指在特定地域內、范圍內以自身為中心,對其所需的物品或勞務進行改造和重組。

在西方藝術中,挪用有兩種形式,一種是將原有之物進行重新塑造與組合,另一種則是將其作為載體加以利用。挪用在藝術上并沒有一個統一的標準來界定,我們所說的挪用并非指所有對物進行重新改造和組合以形成新事物的做法,也不局限于物質物品。挪用可以是將一個空間里所有物品重新創造并賦予新內涵,也可以是在一個載體上擁有了與其完全不同的意義,既可以是物質也可以是思想,在這兩類藝術形式中都包含了藝術的內涵。借用有一定含義的詞來說明某物被運用了之后所產生的藝術效果:如將一件物品改為另一件物品,或將一個詞語與另一詞語進行重新組合并賦予其新意義等。

簡單說,挪用是藝術創作中最常見的一種表現手法,指的是藝術家將自己所想要表現的東西,在自己的周圍進行重復與再創作。在西方藝術史上有很多著名的挪用案例,比如,在畢加索的作品《塞納河上的纖夫》中就曾出現過多次類似“挪用”的表達方式。達達主義代表藝術家杜尚常采用“挪用”手法,將現成品挪動位置,改變環境賦予其藝術內涵,他的這種手法嚴格意義上已經打破了傳統藝術的范疇,但正是這樣的先進思想給挪用賦予了新的意義。其實“挪用”并不是指藝術家為了表達某種觀點或者是藝術構思,將自身原本想要表達或者已經表達完了的東西又重新創作出來這樣一個過程。“挪用”是指藝術家為了對自己或者他人原本并不喜歡甚至討厭的作品進行再創作。從這個角度來說,其實“挪用”與再次創作有著本質上的區別。前者通常只是將自己原先覺得非常不滿意或者不愿意承認的事情再重新創作出來而已。

眾所周知,“挪用”手法及其藝術主張的出現孕育了一批新奇獨特的新藝術,甚至常常出現帶有某種強烈反傳統、反藝術的先鋒作品,不斷刷新和改變著我們對藝術刻板僵化的認知,也極大推動了世界藝術的豐富和發展。所以對于現當代藝術的評判,不能總是拿傳統的、固定的思維模式和品評標準進行丈量、論說。如果對“挪用”拿出反對的態度,那就意味著人們一味接受傳統藝術而不接納后現代主義。要知道,它們是完全不同的兩個體系、兩種創作路徑和話語表達方式,完全可以采取“取其精華、去其糟粕”的態度來對待。

如果不了解藝術史發展的相關知識背景,可能難以辨別,甚至會產生很大誤解,認為“挪用”就是抄襲、侵權。實事求是地講,雖然此類作品和原作或現成物之間確實存在某種程度的相似和聯系,但仔細分析會發現,在作品實際內涵和具體形式語言上,還是有明顯不同的,也都有各自的創作意圖和觀念傳達,被賦予了全新的旨趣與意味。

“挪用”觀念在藝術史中體現得最充分,在藝術“挪用”中,每一種藝術樣式都與“挪用”這一概念相關。古代中國、中世紀歐洲及文藝復興時期是“挪用”思想與藝術實踐活動最成熟的時期。中國古代在此方面表現得尤為突出,尤其是從唐宋時代開始,唐畫與宋畫就是將中國特有的“挪用”觀念用于中國畫創作上的代表。

中國古典繪畫中的“偷”與“拿”藝術形式中蘊含著豐富而深刻的藝術精神和美學意蘊。這種觀念不僅體現在中國畫和西洋畫之間,也體現在不同地區的各民族畫家之間。對于中國畫家來說,中國畫創作既是一種傳統文化又是一門獨立藝術,中國古典繪畫中的“偷”與“拿”具有非常重要的意義。《黃帝內經》曰:“法于陰陽,和于術數,食飲有節”。正是由于陰陽具有這樣的特征,才使得我們可以從一個特殊角度去觀察、思考問題,這就是“偷”和“拿”的哲學意義以及社會哲學意義。東方繪畫中的“偷術”,是一種藝術創作手法,指對西方繪畫中的繪畫技巧或方法的借鑒或照搬。西方繪畫是通過借用、臨摹等方式進行創作,東方繪畫則是利用中國傳統文化理念和審美價值來進行創作。《宋畫選·宋院本》中有《唐閻立本雪夜訪崔氏舊居圖》,該圖為黃公望臨摹唐代畫家閻立本創作的《富春山居圖》(如圖一)。這種以唐人筆法摹仿唐人作品的方法被稱為“偷學”,也就是中國美術史上的“偷藝”。中國古代繪畫對此畫給予了高度評價和肯定,并將其作為珍貴歷史資料保留了下來。從東西方的歷史文化傳統中,可以看出中國藝術中的“挪用”觀念,不僅是一種思想,也成為一種藝術實踐。

從某種程度上來說,西方現代繪畫中的“挪用”觀念不僅為藝術家所熟知,而且也是一種藝術實踐活動,西方商業的形式藝術如波普藝術,更像是關于藝術的一種實踐活動,將大量現成圖片用拼貼手法進行重組,從而產生新的藝術形象,通過廣告、雜志、電視推廣的途徑進入大眾視野,新奇的手法吸引了大批觀眾的注意,因手法和達達主義相似,被稱為“新達達”。理查德·漢密爾頓(Richard Hamilton,1922年—2011年),英國藝術家,被譽為“波普藝術之父”,創作了《是什么使今天的家庭變得如此不同,如此有吸引力?》等經典作品。

從圖像截取、復制、選擇后重組發展到后現代主義藝術中對過去所有藝術的顛覆和反叛,構成了“挪用”觀念在油畫創作史中的發展歷程。在此過程中,“挪用”被固化為一種帶有反叛、諷刺、批判和玩弄的處世態度,在社會學和文化學的領域不斷發生作用。由此看來,“挪用”觀念不僅是當代藝術的創作手段、構成方式和處理方法,更是藝術家在作品中的創作理念及現實反思。

把藝術融入生活,其實并不容易。首先要知道,藝術是一種語言,不同的人在使用時會有很多的差異。而當我們在用的時候,難免會出現水土不服、語無倫次的情況。因為藝術是一個很難用語言來表達明白的東西,所以也不是所有人都能駕馭它。最好的辦法就是多學習、多積累。筆者覺得這個世界上最偉大的藝術作品之一就是達芬奇的《蒙娜麗莎》,它被畫出來之后,全世界都震驚了。而達芬奇之所以能夠將它畫得如此生動立體,離不開他那充滿好奇心和想象力的腦袋里裝著的無數稀奇古怪的東西。

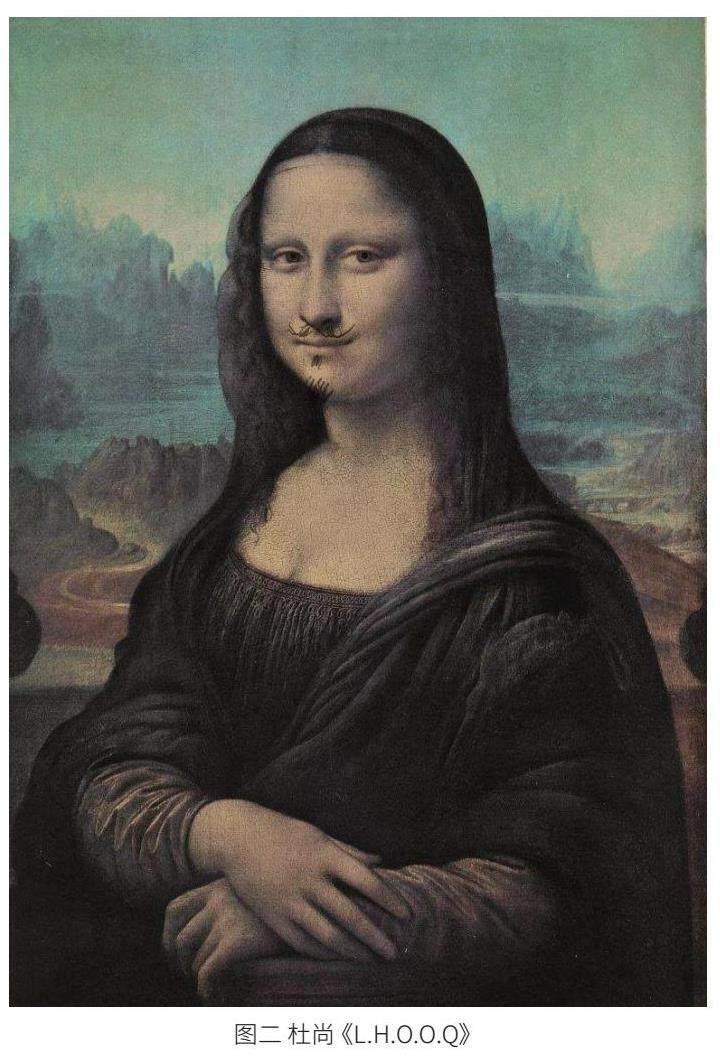

作為至高無上的肖像畫權威,達芬奇的傳世名作《蒙娜麗莎》用永恒的神秘微笑不斷詮釋著人性的美。而在《L.H.O.O.Q》中,杜尚采用了達芬奇原作的樣貌,只是加了兩撇小胡子,就讓整幅肖像產生出一種詼諧的藝術效果(圖二)。杜尚之后,惡搞《蒙娜麗莎》的不同版本紛紛出現(圖三)。在這種張狂的改造和挪用中,《蒙娜麗莎》被不斷地侵蝕著本身的藝術純度,畫家的創作本質被不斷打破,陷入了一種進退兩難的悖論圈套。被挪用的本體在新的存在中形成了一種非驢非馬的狀態。藝術性挪用還體現在世界大戰以后產生的達達主義中。該主義是在戰后萌生出的一種虛無主義的態度,認為一切事物都可以成為藝術品,徹底打破了藝術的界限,代表藝術家杜尚常采用拼貼手法甚至是現成品,將現成品挪動位置加以改造成為一個藝術品,如作品《泉》,何嘗不是一種挪用。

藝術挪用是一個復雜的過程,它與藝術家所處的時代和文化背景密切相關。藝術挪用不只限于藝術家一人,它可以是由許多藝術家或數位有才華的人合作完成的項目。例如,在20世紀60年代早期,美國畫家馬克·萊維特(Mark Levitt)與他的朋友伊萬·雷默(Ivan Reimer)一起創作了一幅名為《紅色天鵝》(Red Swan)的畫。這幅在色彩和構圖上都很簡單的畫,由雷默本人率先完成。由于他們有相似的背景,這幅畫可以被看作是馬克對于雷默繪畫風格上的一次“創新”。當《紅色天鵝》完成后,伊萬·雷默開始向馬克·萊維特支付費用,要求他在《紅色天鵝》上作畫。盡管后來作品被認定為是馬克藝術風格上的一次“創新”,但它最終卻變成了馬克藝術風格上的一次“模仿和復制”。“創新”在我們傳統的理解中是指:對原有事物進行重新改造和重組,使之成為更有價值的新事物。藝術中的“創新”則意味著在原有基礎上,對其進行重新塑造與組合,從而使其成為新的事物,它是藝術作品中一種新的思維方式和藝術樣式。這其中包括了藝術作品設計、創作理念的更新,藝術品結構的變化等等。例如:“挪用”這一行為形式,就是將原有物件進行替換和再造并賦予新意義,使之成為一個更加完整和美觀的物品。這樣就在原有物件或者說原來所擁有的意義上增加了一些新元素或者是賦予了一些新含義。

自20世紀90年代以來,對歷史先兆的開發與挪用的概念不明確且五花八門。“撥款主義”一詞反映了通過復制、重復、引用、剽竊、模仿和改編已有的名稱、概念和形式,對復制品、翻拍品、重拍品、娛樂品、修訂品、重建品等的過度生產。20世紀“撥款”形式和概念以一種“競賽停滯”的形式提供了對已有知識的新表述,指的是在高度動員、流動的西方社會中,隨機、不可控制的行動加速,社會越來越多地受到抽象控制形式的控制。

不僅在視覺藝術領域,而且在所有文化領域,新一代撥款者認為自己是“當代的原型”。有人提到“后期制作”,這是基于已有作品重新編輯“文化劇本”。對他人作品或現有文化產品的兼并大多遵循使用概念。所謂的“prosumer”—那些同時消費和生產的人瀏覽無處不在的數字世界檔案(很少通過模擬檔案),以便通過“復制粘貼”或“拖放”到“盜錄”“混搭”或“混音”中,隨心所欲地對隨時可訪問的圖像、單詞和聲音進行采樣。法國策展人尼古拉斯·布里亞德(Nicolas Bourriaud)創造了新詞塞米奧納特(Semionaut)—一個符號學和宇航員的組合—來描述這一點。他寫道:“DJ、網絡沖浪者和后期制作藝術家都暗示著一種類似的知識結構,其特點是通過文化創造了路徑。這三個人都是通過符號創造原始路徑的‘塞米奧納人。”今天,“撥款”已成為日常現象。

新一代的“混音”—他們不僅走上了視覺藝術的舞臺,也走上了音樂、文學、舞蹈和電影事業的舞臺,當然,這是一場極具爭議的辯論。媒體學者勞倫斯·萊西格(Lawrence Lessig)在本世紀初創造了混音文化這個詞。一方面,慶祝者們預見了21世紀數字化和全球化藝術的創新、實用和娛樂方式的新時代。新的撥款主義者將不僅認識到約瑟夫·博伊斯的格言,即每個人都是藝術家,而且“建立自由社會”,最終將藝術從靈氣、創意和天才等傳統概念中解放出來,它們將帶來理解和定義藝術的新術語,更具批判性的觀察者認為這是一個巨大問題的起點。如果創作只基于無憂無慮的過程,尋找、復制、重組和操縱任何來源的已有媒體、概念、形式、名稱等,那么在他們看來,對藝術的理解將轉變為一種瑣碎、低要求和倒退的活動。鑒于藝術局限于對已有概念和形式的引用,他們預見了無休止的重新編譯和重新調整用途的產品,懷疑論者稱這是一種沉迷于過去的回收文化。

作者簡介:黃箏,女,漢族,河南南陽人,河南師范大學碩士研究生,研究方向:美術水彩。