項目制對中國產業結構升級的影響研究

郭南蕓 夏江月

(廣西大學 經濟學院,廣西 南寧 530004)

1994 年我國進行的分稅制改革,使地方政府對中央財政轉移支付的依賴性增強。亞洲金融危機后,為提高地方政府建設積極性,促進經濟增長,中央逐漸以項目形式向地方進行轉移支付,成為財政支出的重要方式。由中央各主要部門設立各類專項資金,地方各級申報,形成了統合中央到地方各級關系,覆蓋各領域的項目制模式。

項目制對中國經濟社會帶來了廣泛影響。中國經濟高速增長的過程,也是產業結構持續升級和項目制不斷深化的時期。一方面項目制是中央政府實施重大政策的重要工具,通過專項轉移支付激勵地方政府,有助于重大產業政策的實施并推動產業結構升級;另一方面,項目制也會引發各地之間的項目競爭,造成資源分配不均與浪費,滋生腐敗,進而阻礙產業結構升級。那么,項目制究竟會對產業結構升級產生怎樣的影響,需要進一步論證。采用1998—2016 年中國30 個省(市、自治區)面板數據,在研究項目制對產業結構升級影響的基礎上,從經濟開放、科技創新和制度質量三個方面探討對項目制效果的影響,為客觀認識項目制對產業結構升級的作用提供了證據支持。

一、文獻綜述

現有文獻對項目制的研究非常豐富。在定性研究上,眾多學者從項目制的形態、制度邏輯、基層運作機制、實踐效果、存在問題及破解方法等方面展開研究。在定量研究上,主要探討項目制對經濟發展的影響效應。鄭世林、周黎安分析了高技術產業重大專項對企業自主創新的影響,發現項目制對企業自主創新產出有顯著促進,并且對那些存在融資約束的中小民營企業的促進效果更好。鄭世林、應珊珊研究認為,項目制對地區經濟增長的促進作用主要是通過擴大固定資產投資來發揮的,但也會帶來地方財政支出缺口增加、城鄉收入差距拉大的負面影響。冀云陽、付文林基于反映中央和地方關系的動態博弈模型,認為項目制激勵了地方政府的公共投資,同時專項補助會帶來地方預算軟約束,進而擴大了地方政府的債務規模。

當前文獻在項目制形成、運行機制等方面有較多研究,以項目化方式來進行引導資源流向和推動產業政策實施,理應會影響產業結構升級。同時,由于項目制本質上是政府對資源配置的干預,因此,其對產業結構升級是正向促進還是負向抑制,有待深入研究。

二、理論分析

(一)基礎性理論假說

分稅制改革后,項目制在中央對地方的治理上發揮了重要作用。一方面,中國制造業的低成本優勢正逐漸減弱,需要向資本技術密集型產業轉型。根據中央制定的相關產業政策建立各種專項“項目”,通過逐級下放政策資金以引導地方政府積極貫徹國家產業政策,可以發揮政府對經濟的引導作用,推進產業結構走向高技術化、提高產業附加值。另一方面,一些重點科技攻關計劃等項目,集中了許多創新資源,在實施中再輔之于財政補貼,可以在較大程度上降低各類風險,從而增強企業創新的積極性,提升勞動生產率,實現要素從低效率部門流向高效率部門,帶動產業結構從低水平向高水平狀態演進。此外,一些特定新興產業的重大建設,可以依托基建的配套,逐步構建密切的上下游產業網絡,從而有利于產業鏈的延伸和發展。

提出假說1:項目制有利于促進產業結構升級。

(二)拓展性理論假說

1.經濟開放度對項目制效果的影響

首先,一國經濟開放通過國際貿易與投資引發產業轉移,影響到該地區的產業政策制定;中央或地方政府為促進相關產業,需要通過技術或產業建設專項來給予支持,由此影響項目選擇。

其次,對外開放促進了國內外企業交流合作,有利于各類項目技術和管理水平的提高,加快產業結構升級步伐。

第三,經濟開放程度越高,越能促使市場規范運行,越有利于各地企業通過公平競爭獲取項目。項目制下的各類項目主要以申請或招投標的形式由企業承接下來,這實質上是財政資源的市場化配置,發揮了市場資源配置的作用。因此隨著經濟開放程度提高,市場資源配置的作用就越能充分發揮,越有利于促進產業結構升級。

提出假說2:項目制對產業結構升級的作用,受到經濟開放程度的影響,經濟開放程度提高,將增強項目制對產業結構升級的作用。

2.科技創新對項目制效果的影響

科技創新作為產業升級的內在驅動力,通過改變供需結構,加速資源在產業間流動,拉伸并擴大產業鏈的長度和寬度,最終推動產業升級。項目制與科技創新聯系密切,一方面,各類項目成為了科技與產業發展的橋梁,科技創新為解決項目建設中的關鍵難題提供科技支撐,有助于推動諸如產業改造、新興產業建設等項目更好實施,實現產業鏈縱深發展。另一方面,通過建立重大科技創新攻關項目,利用信貸政策并配以財政補貼等具體手段,可以較大程度減少企業及相關研究機構在技術研發中的風險,推動產業內部技術創新以及高技術產業發展,實現產業結構升級。

提出假說3:項目制對產業結構升級的作用,受到科技創新的影響,科技創新越強,越能強化項目制對產業結構升級的作用。

3.制度質量對項目制效果的影響

制度質量引導著要素從制度環境差的地區流向制度環境好的地區,對地區產業演化方向及上下游關聯產業的發展產生影響。隨著中央對地方政府財政資金轉移的項目化,各地間的項目競爭日趨激烈。在制度環境不好、項目制運行不透明的情況下,容易滋生腐敗,產生財政資源錯配,并導致項目同質化,不利于產業結構升級。提高制度質量,提高政府行政效率和工作透明度,有利于保證項目制實施過程中各項財政專項資金及配套政策得到落實。同時,制度質量越高,可以有效降低非生產性交易成本,提升市場資源配置效率,從而更好地推動產業結構升級。

提出假說4:項目制對產業結構升級的作用,受制度質量的影響,制度質量越好的地區,越能強化項目制對產業結構升級的作用。

三、計量模型設定與變量說明

(一)模型設定與變量

根據前面的理論分析,構建如下基本模型:

2.解釋變量:項目制發揮作用的基本途徑是通過政府財政轉移支付。借鑒吳進進等的研究,以人均中央凈轉移支付(Lnnet)作為項目制的代理變量。人均中央凈轉移支付=(中央補助收入-上解中央支出)/常住人口。

3.控制變量:包括人力資本(HC),用各省(市、自治區)人口數與人均受教育年限的乘積衡量;人口自然增長率(PG),用各省(市、自治區)人口自然增長率衡量;交通發展水平(INF);用各省(市、自治區)人均鐵路營業里程衡量;城鎮化水平(UR),用城鎮就業人口占本省(市、自治區)總人口的比重衡量;外資參與度(FDI),用各地實際利用外資額與各地固定資產投資總額的比重衡量。

(二)數據與描述性統計

基于數據可得性,選擇1998—2016 年中國30 個省(市、自治區)的面板數據進行檢驗,西藏因數據不足而舍棄。數據來自《中國統計年鑒》《中國檢察年鑒》《中國財政年鑒》及EPS 數據平臺,個別缺失數據采用插值法補充。

表1 描述性統計

四、實證結果與分析

(一)基準回歸分析

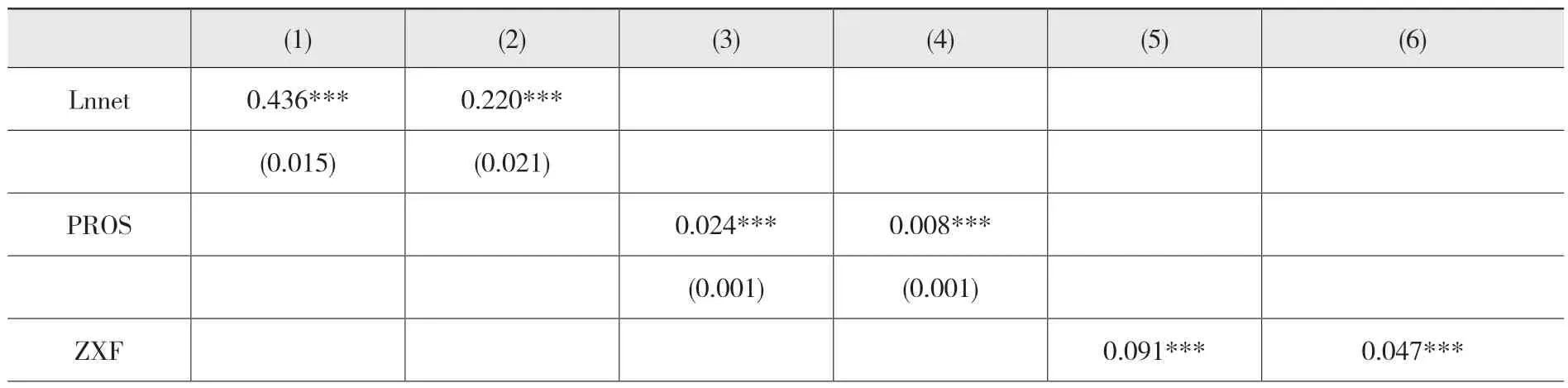

表2 列(1)-(2)報告了基準回歸結果。根據列(1),項目制對產業結構升級的估計系數為0.436,在1%的水平下顯著。列(2)在加入控制變量后,項目制對產業結構升級的估計系數為0.22,依舊具有顯著的正向影響。說明項目制能夠顯著推動產業結構升級。這主要在于中國一直以來將經濟發展放在首位,不斷通過產業結構調整現實產業協調發展,推動產業結構從勞動密集型為主向資本、技術密集型為主轉型,由低水平狀態向高水平狀態升級演變,驗證了假說1。

表2 基準回歸與穩健性檢驗

* p <0.1,** p < 0.05,*** p < 0.01,括號中為標準誤

在控制變量上,人力資本(HC)、交通發展水平(INF)、人口自然增長率(PG)、城鎮化水平(UR)均對產業結構升級有顯著正向影響。外資參與度(FDI)則抑制了產業結構升級,原因在于,外商投資雖然會給東道國帶來技術“溢出效應”,但由于跨國投資在技術上的限制,使得中國在國際產業分工體系中整體上處于低附加值的制造環節,容易形成低附加值的“結構僵化”,從而抑制產業結構升級。

(二)穩健性檢驗

首先,借鑒汪德華、李瓊(2018)的研究,將“項目支出占一般公共預算支出比重”(PROS)項目制代理變量進行穩健性檢驗。其中,項目支出=一般公共預算支出-基本支出,基本支出數據來源于《中國會計年鑒》,由于2005 年以前數據不全,本部分穩健性檢驗時間范圍為2005 年-2016 年。

其次,借鑒鄭世林和應珊珊(2017),冀云陽和付文林(2018)的研究,將人均專項轉移支付(ZXF)作為項目制代理變量。因為中央對地方專項轉移支付,更側重于落實中央的政策規劃,其“項目制”特征顯著。由于統計年鑒中該數據只到2009 年,因此,本部分穩健性檢驗時間范圍為1998—2009 年。

表2 列(3)-(6)匯報了穩健性檢驗的回歸結果,可知項目制仍然在1%的統計水平上顯著促進產業結構升級,同時大部分控制變量的顯著性和符號未發生較大改變,說明結果具有穩健性。

(三)基于經濟開放度、科技創新與制度質量的拓展性檢驗

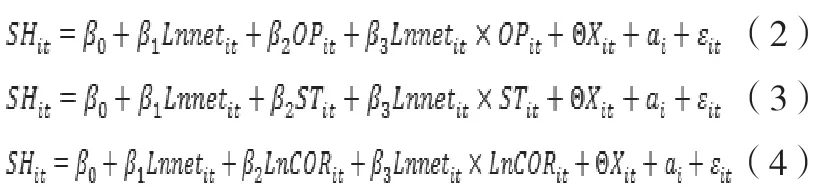

接下來分別考察經濟開放度、科技創新、制度質量在項目制對產業結構升級中的效應,構建如下三個模型:

表3 匯報了檢驗結果,第(1)列顯示項目制與經濟開放度的交互項系數顯著為正,說明經濟開放度越高,項目制對產業結構升級的促進效果越強。開放的經濟環境下,以市場化形式運行的項目制,促進了資源配置效率的提高。在國際經濟合作環境下,項目建設有利于進一步推動國內外企業的技術合作,提高日益嵌入國際產業鏈分工體系中的本國產業技術水平,從而實現本國產業在國際價值鏈分工地位中的提升,支持了假說2。

表3 經濟開放度、科技創新與制度質量的拓展性檢驗

第(2)列引入了項目制與科技創新的交互項,結果顯示交互項系數顯著為正,說明科技創新水平的提高,會強化項目制對產業結構升級的推動作用。科技的進步,能顯著推動生產效率和產品更新換代,起到加速項目建設的作用,促進新興產業和產業鏈的延伸發展,從而推進產業結構升級,支持了假說3。第(3)列引入了項目制與制度質量的交互項,結果表明制度質量顯著影響產業結構升級。本文采用的是腐敗率衡量制度質量,此為反向指標,腐敗率和項目制的交互項為負,說明腐敗率越低,制度質量越好,會強化項目制對產業結構升級的推動作用,支持了假說4。

五、結論與建議

基于中國1998—2016 年30 個省(市、自治區)面板數據,討論了項目制對產業結構升級的作用,以及經濟開放度、科技創新和制度質量在項目制對產業結構升級作用中的效應。研究結論顯示:

1.項目制能顯著促進產業結構升級,更換變量后的穩健性檢驗進一步支持了此結果。

2.經濟開放度、科技創新和制度質量均會強化項目制對產業結構升級的促進作用。為更有效地發揮項目制作用,提出下列建議:

第一,完善項目制運行機制。一是完善項目制的監管機制,提高項目制在實踐中的運行效率。二是優化財政資源在地區間的配置,既提升發達地區產業現代化水平,又增強欠發達地區產業基礎,更好地發揮項目制對地區產業發展的促進作用。

第二,進一步對外開放,提升科技創新水平,推動產業結構升級。一是政府應立足于產業結構轉型的目標,提高對外開放水平,吸引更多優質要素進來,實現產業高質量發展。二是利用好科技創新的技術優勢,積極為科技創新的產學研合作構建渠道,并提供專項資金支持,提高創新能力與創新效率,共同推動新舊產業更替,帶動產業結構升級。

第三,積極建設服務型政府,為產業結構升級營造完善的制度環境。一是發揮好市場對資源配置的決定性作用,以項目制為載體,發揮市場“優勝劣汰”的機制,引導企業技術改造和向新興領域轉型,將專項資金真正落實到推動產業結構升級的新興產業發展上。二是提高政府部門服務意識,建立科學合理的項目分配、運行、監督機制,營造公平公正的制度環境和發展環境,發揮好政府對產業結構轉型的服務功能。