南京市政府信息公開績效評估體系構建研究

徐煜清 柯澤云 劉亞坤 魏海墨 張欣怡

(東南大學人文學院)

深化信息公開,充分保障人民群眾的知情權、參與權、表達權和監督權,是建設法治政府和服務型政府的要求。在推進政府信息公開的政策環境下,我國從中央到各級地方都對信息公開提出了更高的要求,極大地推進了我國政府信息公開的發展和完善。

南京市是江蘇省省會、副省級市、特大城市,但根據2019年度《中國政府透明度指數報告》,南京位列第23位,與南京自身的政治、經濟地位極不匹配,十分值得進行探討。因此,本文將以南京市為例,構建政府信息公開的績效評估體系,為我國的政府信息公開發展和深化政府機構改革提供可操作、有價值的經驗和借鑒。

一、信息公開績效評估的概念

(一)政府信息

關于政府信息的概念,《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)中第二條進行了定義:“本條例所稱政府信息,是指行政機關在履行職責過程中制作或者獲取的,以一定形式記錄、保存的信息”。簡而言之,政府信息就是指行政機關掌握和擁有的信息。

(二)政府信息公開

政府信息公開,就是國家行政機關通過法定形式和程序,主動將政府信息向社會公眾或依申請而向特定的個人或組織公開的制度。

政府信息公開包括兩種方式:主動公開和依申請公開。例如《條例》第十五條規定:“行政機關應當將主動公開的政府信息,通過政府公報、政府網站、新聞發布會以及報刊、廣播、電視等便于公眾知曉的方式公開”,這就屬于主動公開。而《條例》第十三條規定:“除主動公開的政府信息外,公民、法人或者其他組織還可以根據自身生產、生活、科研等特殊需要,向各部門申請獲取相關政府信息”,這就屬于依申請公開。

二、信息公開制度研究綜述

政府信息公開制度最早出現在瑞典,早在1776年,瑞典就賦予了普通市民享有要求法院和行政機關公開有關公文的權利。由于不完善的政府制度建設,中國的信息公開制度建設和相關研究長期處于空白期,但公民日益強烈的對公開政府信息的需求使得信息公開制度化被提上日程。2008年,《條例》正式實施,掀起了各級政府信息公開的實踐熱潮,也引起了學界的廣泛關注和研究。當前學界研究主要包括信息公開制度研究和信息公開現實情況研究,其中信息公開制度研究包括理論研究和實證研究兩方面。

首先,在政府信息公開制度的理論研究方面,學者王少輝(2010)認為,信息時代下,社會信息的最大持有者和控制人是政府。推動政府信息公開走向制度化、長效化與規范化,能夠更好地保證政府機構的公正性、有效性與透明性,也充分保護公民的合法權益。學者后向東(2018:8-12)表示,政府信息公開需要“分歧大于共識”。即政府信息公開制度改革在協調部分重大問題時,要特別注意某些具有代表性的觀點,在不違法的情況下可以予以適當公開。

在信息公開制度的實證研究層面上,學者楊偉東(2013)的專著《政府信息公開主要問題研究》主要對現實情況與制度規定的信息公開情況的差距展開研究,試圖構建既具有進步意義又能夠高效落實的政府信息公開制度。學者蔡偉民(2009)在專著《政務公開理論與實踐》中通過對我國政府信息公開發展的過程進行研究分析,與國外先進的經驗相結合,對四川省政府信息公開現狀進行調查,進而探索出新的有效措施。

在信息公開現實情況研究方面,許多學者的研究反映出信息公開的諸多問題:何玉瓊(2010:43-46)在文章中從社會公眾的角度出發,對上海市市民生活等各個方面受到政府信息公開的影響程度進行了深層次的分析,根據市民的反響對其實施工作所取得的成效進行評價評估;周曉英、劉莎(2013:5-10)等學者提出我國應當從發布政府信息轉變為使用政府信息,特別是政府機關主動公開的政府信息;魯遠、徐杰(2013:48-50)等學者認為當前的政府信息公開所處的良好執行環境就是由新媒體所創造的,政府如果想要切實地做好信息公開工作,就必須利用好新媒體。

通過對信息公開相關研究的回顧,可以確立信息公開研究中的幾個理念:公民視角、官方網站與新媒體并重以及注重信息質量的分析,試圖從公民視角與體驗感作為出發點;著重考察新媒體時代下政府官方網站與官方社交平臺賬號的運營情況;堅持“內容大于形式”的原則,主觀分析信息公開的質量。這些理念對信息公開績效評估體系的建立大有裨益。

三、指標體系構建邏輯

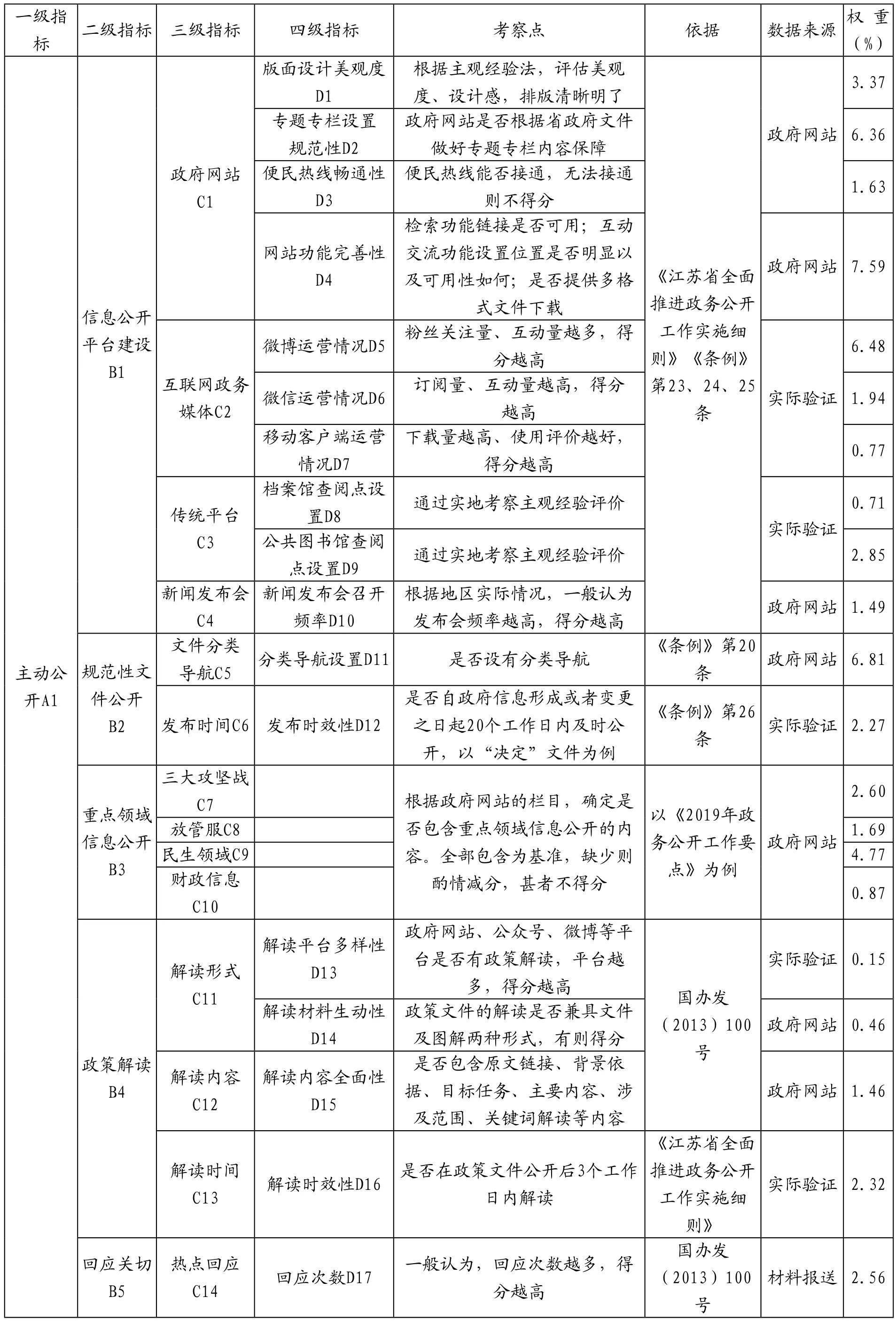

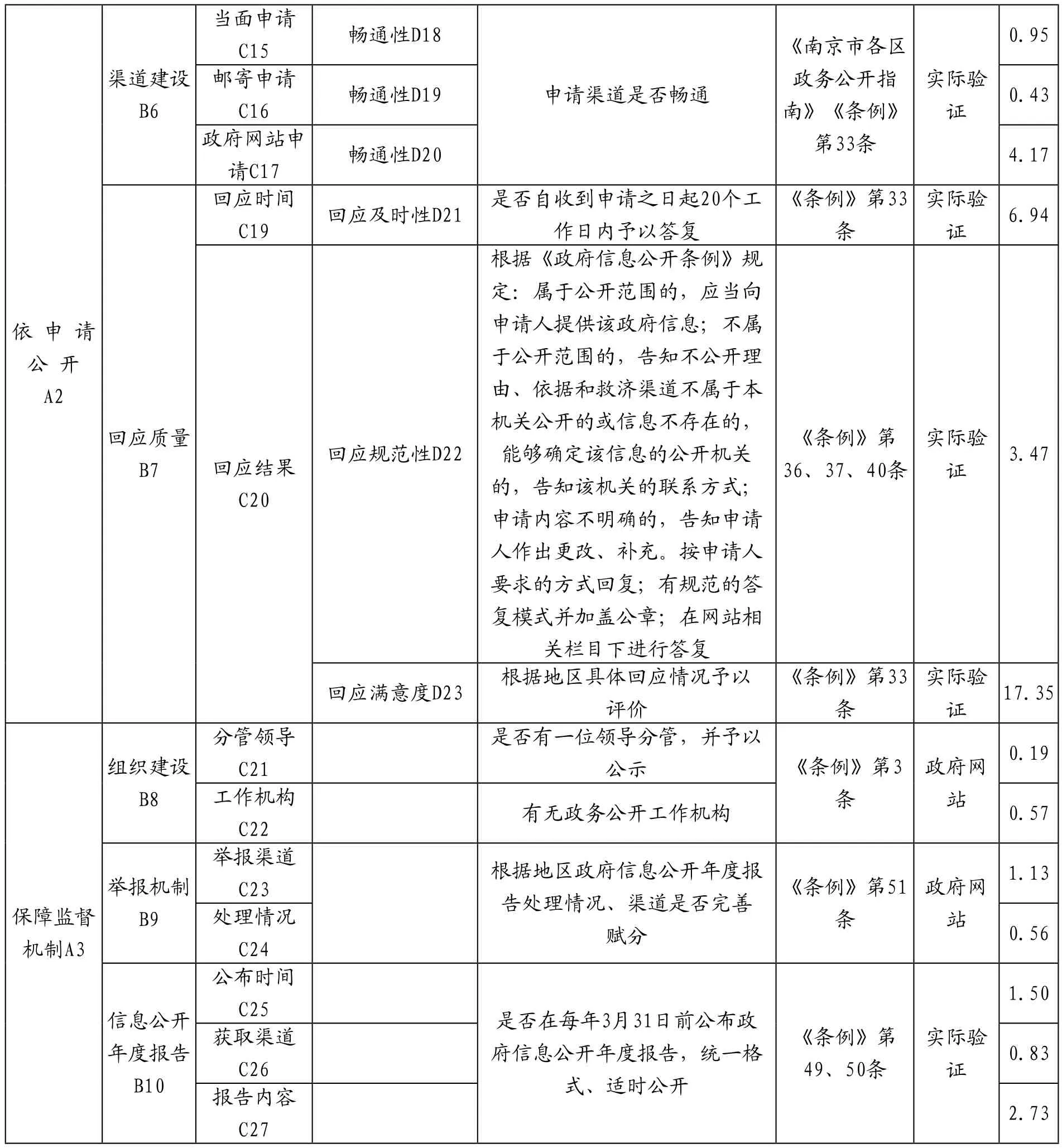

如表1所示,本研究建立的南京市信息公開績效評估指標體系主要依據相關的法律法規和政策性文件制定,包括:《條例》《江蘇省全面推進政務公開工作實施細則》《2019年政務公開工作要點》《南京市各區政務公開指南》《2019年政府網站年度工作報表》等。下面將結合指標體系的邏輯與依據進行分析:

表1 南京市各區政府信息公開績效評估指標體系

(續表1)

(1)一級指標

本研究主要是從外部觀察政府信息是否依法公開、是否方便獲取,同時兼顧其內部工作機制的建構與完善情況。本研究參考了《條例》的內容設置:《條例》第一章為總則,第二章為公開的主體和范圍,第三章為主動公開,第四章為依申請公開,第五章為監督和保障,第六章為附則。本研究根據《條例》第三、四、五章的內容最終構建了主動公開、依申請公開、監督保障機制三個一級指標。

(2)二級指標

①主動公開指標下的二級指標。在進行二級指標構建時遵循規范性考察與問題意識考察雙管齊下,不僅考察規定內的政府信息公開工作,而且對于通過相關政策性文件發現的信息公開存在的問題進行考察檢驗。例如南京市在《2019年政務公開工作要點》中提出了以下要求:“一、全面推進“五公開”。二、提升政策發布解讀回應質效,包括:(一)深入推進重點領域信息公開,(二)深入開展政策解讀,(三)積極回應社會關切。三、推動平臺渠道整合協同發展”。因此可以從中提取出主動公開的二級指標,很好地覆蓋了對于主動公開的相關要求。

②依申請公開指標下的二級指標。與主動公開相同,依申請公開的二級指標構建時同樣采用規范性考察與問題意識考察:渠道建設是依申請公開的基礎條件和前提,而不同區的回應質量會有一定的差異,反映的則是工作中一些潛在問題的影響,這便是問題意識考察。進行依申請公開時分為兩個步驟:申請人提出申請與受理機構受理,兩個步驟正對應著渠道建設與回應質量兩個層面。

③監督保障機制指標下的二級指標。在《條例》第五章“監督和保障”中,第46條到第48條的關鍵詞是“政府信息公開主管部門”、第49條到第50條的關鍵詞是“政府信息公開工作年度報告”、第51條到第53條的關鍵詞是“投訴、舉報、改正、處分”。三個關鍵詞分別對應著組織建設、信息公開年度報告、舉報機制幾個三級指標。

(3)三級、四級指標

為使績效評估結果更加清晰、準確,本研究對二級指標進行了更細致的劃分,建立了相應的三、四級指標。本研究依然是根據主觀邏輯與相關文件規定相結合的方式進行設置,下面是指標設置的簡略邏輯。

信息公開平臺建設是主動公開中的一個重要指標,構建的邏輯依據是《條例》第23條和第25條,《條例》中明確規定建立健全信息公開機制要通過相關方式予以公開。平臺建設中的政府網站建設指標根據《江蘇省全面推進政務公開實施細則》的要求,遵循“結構—內容”基本邏輯的設計:在結構方面設計了“版面設計”“專題專欄設置”兩個指標;在內容方面有“便民熱線”“網站功能”指標。規范性文件公開指標下則設計了“文件分類導航”與“發布時效”兩個指標:文件分類導航強調基本的公開平臺設置,在此基礎上考慮公民視角,關注其時效性;政策解讀同樣根據“結構—內容”的邏輯,設計“解讀形式”“解讀內容”“解讀時效性”三個指標。

依申請公開的子指標中,以《南京市各區政務公開指南》為依據,渠道建設主要分為“多樣性”“暢通性”兩方面,保證公民在申請公開信息時,既有多樣化的平臺又有暢通的保障。回應質量則根據《條例》中第36條和第49條進行設計,其規范性包括形式規范和內容規范,其中形式規范主要指按申請人要求的方式回復、有規范的答復模式并加蓋公章,在網站相關欄目下進行答復等。本研究根據“組織—機制—文件報告”的基本邏輯設計監督保障機制指標,“組織建設”中包括分管領導與工作機構。舉報機制由舉報渠道和處理情況兩方面構成,而信息公開年度報告則包括公布時間、獲取渠道、報告內容三個子指標。

四、指標數據來源和權重確定

本項目的數據來源包括三種:政府網站、實際驗證、材料報送。政府網站是指部分指標可以在政府網站上進行數據收集并進行整理得出,例如規范性文件分類和重點領域信息公開等指標。實際驗證是指部分數據的收集需要實際操作如去政府線下走訪、驗證便民熱線暢通性等,這是由于本項目研究具有一定的主觀性。而材料報送則主要是針對依申請公開方面的指標,就需要向政府進行信息公開申請,獲得相關的回應材料,從而進行評價。

本研究采用AHP層次分析法來確定指標權重。這是因為績效評估的主觀性較高,而層次分析法可以有效降低研究中的主觀性因素。本研究主要依靠YAAHP軟件進行分析,可以有效減少模型構造和權重計算中的困難。本研究依據指標體系建立了相關的層次模型結構,然后生成了對應的判斷矩陣。本研究邀請了東南大學公共管理系的高曉紅教授、東南大學公共管理系鐘佩講師等5名專家填寫判斷矩陣,并通過群體決策對專家判斷的結果進行整合。利用YAAHP軟件的一致性檢驗和修改功能,確保了判斷結果的科學性,最終導出了相應的指標

五、總結

本研究以法律法規和政策性文件為依據,以公民研究為視角引入,著重強調信息公開與公民主動政治參與之間的交互關系,強調“分歧大于共識”的原則,構建出南京市政府信息公開績效評估指標體系。同時基于AHP層次分析法,確定了信息公開績效評估的指標權重。不過需要認識到,本研究還存在以下問題:績效評估體系構建缺乏理論指導;備份數據統計口徑存在差異;部分指標數據難以量化等。本研究提出的績效評估指標體系需要在實踐中得到進一步的完善。