單元視角下進階式作業的設計與實施

吳繼紅

背景分析

隨著“雙減”政策的逐步推進,我們的語文課堂也在迅速發生著轉變,這其中也包括對語文作業設計的深入思考與探究。

語文作業的目的不外乎就是通過練習,掌握并加深理解學過的課堂知識。傳統的語文作業大多以“讀抄背默”為主,這樣的作業優勢就是鞏固基礎知識,加強書寫練習,培養學生基本的作業習慣。但是弊端也是顯而易見的,根據對我班學生的調查情況反饋,學生作業的興趣不濃,喜歡以傳統方式做作業的學生約占8.6%,略有喜歡的學生占62.3%,完全不喜歡的學生有29.1%。而且有87.3%的學生認為作業形式單一。教師布置的作業與學生喜愛的作業不盡相同。大多數學生對作業的形式與布置方式有自己的想法,在選擇作業的方式上,72.1%學生選擇的是朗讀、看課外書與實踐類作業,而不是看似更容易操作的抄寫類作業。而作業質量反饋的情況也并沒有達到教師預期的效果,有的不能按時完成作業,有的為了完成作業而作業,有的即使能按時按量完成,但知識止步于書本,得不到延伸。

“雙減”背景下,如何設計優質高效的作業,切實提高教學質量,解決語文作業中存在的簡單機械、粗糙煩瑣,以及課時作業散亂孤立、隨意性強等問題成了我們一線教師共同關注的目標。本學期初,我校對學科教師進行了一系列基于“雙減”課堂的培訓講座,旨在將“減負提質”的理念在課堂教學中進行有效推動。一個學期以來,我們在推進課堂教學改革的基礎上,重點也放在探索“作業設計形式和內容”的觀念轉變,踐行指向單元視角下進階式的整體作業設計。

美國教育心理學家本杰明·布魯姆,把學生的思維層次分為六個級別:識記、領會、應用、分析、綜合、評價。其中,前三個層級是屬于低階思維階段,認知目標缺少深層思維能力的需求。在“雙減”背景下,要培養學生發現和提出問題的能力、分析和解決問題的能力,我們教師應該提供適宜的“進階式作業設計”。

教材分析

小學語文統編教材采用人文主題與語文要素并進的組元方式。其中,語文要素是語文訓練的基本要素,包括“必備的語文知識、基本的語文能力、適當的學習方法和學習習慣”。統編教材中單元的內容具有一定的系統性、關聯性,但是又保持相對的獨立性。以單元作為作業設計的基本單位,能夠整體把握語文課程目標要求的同時,避免單元每個板塊教學相互孤立的狀態,使單元作業的目標清晰明了,每個環節之間緊密銜接,能夠層層推進,促進作業質量的提升。作業由學生根據自身學習情況自主選擇。設計題目一般分為知識強化、能力提升和綜合探究三個層次,由教師根據課時、單元和學期教學需要以及學情靈活安排,以滿足學生個性化、多元化發展需求,提高“雙減”的實效。

案例研究

以四年級上冊第三單元為例,這一單元以“連續觀察”為主題,編排了《古詩三首》《爬山虎的腳》《蟋蟀的住宅》三篇課文。《古詩三首》描繪了從不同角度觀察到的景物。《爬山虎的腳》和《蟋蟀的住宅》分別以日常生活中的植物和動物為觀察對象,描寫了事物的特點和變化,展現了作者連續細致的觀察。在講授這一單元前,我深入解讀了單元主題,確立作業目標;依據作業目標,提取訓練點,展開作業設計;最后聚焦作業問題,精準把握學情,展開靶向指導。

解讀單元主題,確立作業目標 確立作業目標的前提,應該明確單元主題,單元主題是制定教學目標的基礎,是教學行進的方向。作業目標的制定,應該是對教學目標的回應、鞏固及延伸,作業目標是否完成還可以幫助我們進一步對自己教學目標進行重新調整。

單元作業目標的制定,有利于對整個單元進行統籌安排,我們可以根據單元的作業目標,更好地進行作業類型、難度和時間的安排把控。

依據作業目標,展開作業設計 以《暮江吟》一課作業設計為例,圍繞“認讀、書寫生字;理解詩句,想象畫面;探究背景,體會情感”來開展,利用達標作業、挑戰作業及拓展作業的形式對標完成相應的作業目標。一是達標作業:背誦《暮江吟》,用自己的話說說詩中描繪的情景;正確、規范抄寫詩句。二是挑戰作業:選擇詩中的一個畫面進行詩配畫;用自己的話寫一個畫面的景象。三是拓展作業:整理《暮江吟》和《憶江南》的異同點,以思維導圖的形式呈現。

說,是理解課文的展示,給了學生自由發揮的機會,培養表達能力。畫,是整合思維的展示,不僅加深了對文本的理解,還開發了學生的想象力。寫,是啟發學生關聯文本前后內容和語言積累的展示,檢驗了對語言文字的感受和準確表達能力,而思維導圖具有發散性,能引發學生聯想,是對思考過程的展示。

這種作業形式活潑有趣,內容富有想象空間,以激發學生興趣為主,提高創造性為目標,培養學生的想象能力、創造能力、表達能力和審美能力。

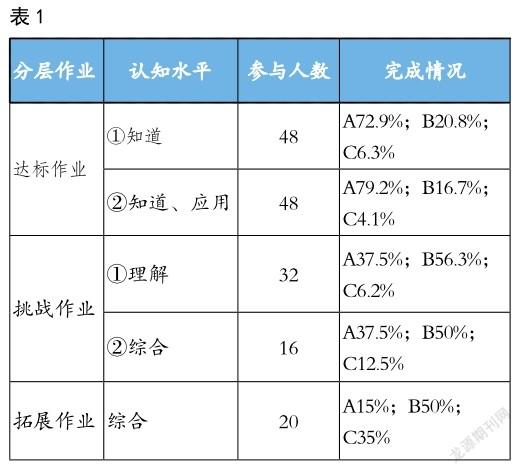

聚焦作業問題,精準把握學情 從《暮江吟》一詩的課后作業反饋情況來看,整體完成體現出分層作業的實效性。

同時也可以看到,隨著作業層次的提高,學生認知水平的遞進,參與的人數和完成的質量呈遞減趨勢。批改后使我對本課學情有了更加深入和精準的把握,這也為下一步查漏補缺性作業設計提供了指導。

基于實踐后的思考與延伸

在不斷地嘗試與改進中,我深刻感受到設計者(教師)一定要從操作者(學生)的實際獲得出發,在具體的分層設計中,做到嚴格控制作業總量,嚴格把握作業難度,嚴格進行作業批改和反饋,進而達到提升作業質量的教學目的。若要讓作業真正產生實際效果:

一是將作業有機融合,提高學習效率。作業布置應貫穿學習的全過程。我們要深入挖掘作業布置的恰當點位,在預習、講授、復習階段均衡、合理分布。

二是明晰課內習題和課后作業的關系,進階式作業應關注延展性。課內習題重在歸納、梳理,要面向全體學生;課外作業重在發散、拓展,要考慮到學生的個體差異。課內與課外是相輔相成、互為補充的關系。將同一目標下的作業采取不同形式覆蓋到全體學生,從而提升思維梯度。

三是增加高層次作業的參與人數,逐步提升高層次作業質量。注重趣味性(如畫一畫、演一演),保證操作性(如查一查、做一做),講究靈活性(在最近發展區“跳一跳”能夠到),增強實踐性(親身體驗活動)等,力求縮短各層次作業質量的差距。

四是設置科學化的評價體系。雖然學生的學習能力有著很大的差別,但這一階段的學生需要體會到成功的快樂,并且有更多展示自我的機會,他們也渴望擁有成就感。對于A層次的學生,要在鼓勵的同時多一些鞭策,讓他們知道自己的不足,發奮學習。B層次的學生,要更多地表揚和鼓勵,使他們擁有奮斗的動力。C層次的學生應以表揚和激勵為主,讓學生自信心倍增,夯實基礎,提升學習能力。學生都處于不斷成長和發展之中,教師在學生發生變化時,要及時評價、優化作業設計方案,增強學生的信心。

落實單元作業設計,深度分析作業成效,改進教學,并進行有效指導、有效講評,修正學生思維,都是作業設計與實施的關鍵問題。未來我們會繼續思考,深入開展研究,及時反思總結,力求在這條道路上越走越開闊。