“探究微粒的運動”進階式實驗教學設計

周廣 李德前

摘要: 探究微粒的運動是發展學生宏觀辨識與微觀探析素養的重要實驗。利用塑料瓶、小藥瓶等生活用品設置三組進階式實驗,教學中運用對比的實驗思想,指導學生由點到面、由二維空間到三維空間分析實驗現象,培養學生的化學思維及空間想象力,幫助學生從微觀層面理解宏觀現象的發生,從而深刻體會微粒的運動性。

關鍵詞: 微粒的運動; 進階式實驗教學; 實驗設計

文章編號: 10056629(2022)04007104

中圖分類號: G633.8

文獻標識碼: B

現行九年級化學教科書中均安排了借助濃氨水和酚酞溶液探究微粒運動的實驗(裝置如圖1所示),旨在通過酚酞溶液變紅的宏觀現象來認識微粒的運動性。對于初中階段的學生而言,能從燒杯C中的甲溶液逐漸變紅得出“構成物質的微粒是不斷運動的”這一知識,基本上就達到了教學要求。

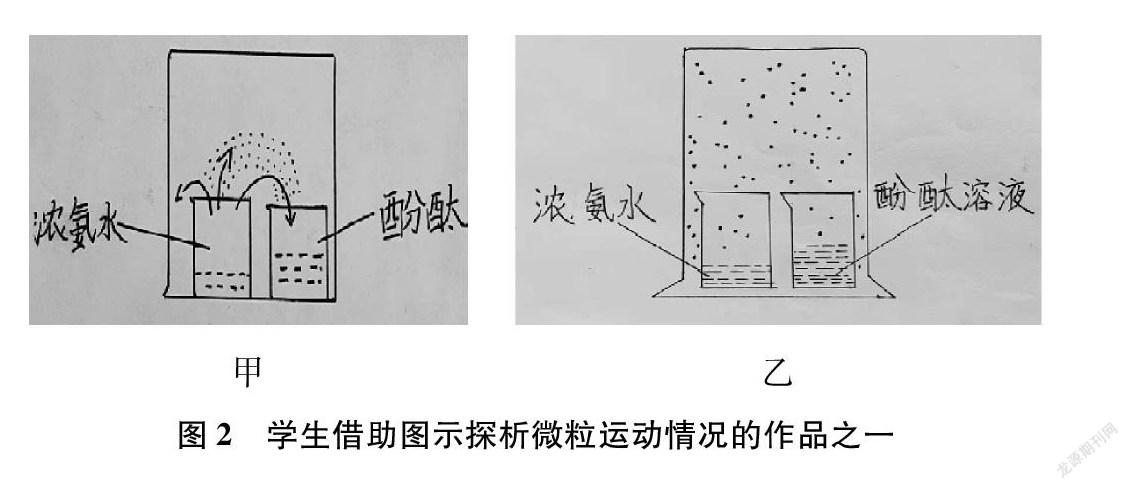

筆者引導學生繪制上述實驗過程中的微粒運動示意圖(如圖2所示),對微粒及其運動軌跡進行探析。從作品反饋來看,學生雖能從實驗1和實驗2對比中得出燒杯C中的酚酞溶液變紅是因為構成濃氨水的微粒不斷地從燒杯B中運動到燒杯C中,但頭腦中對微粒的運動狀態還不是很清晰。為了幫助學生深入微觀世界,認識微粒的運動性,發展學生的化學學科思維與方法[1],我們對課本實驗進行了改進、整合,設計了3組進階式對比實驗,旨在引領學生逐步深入地探析微觀世界的奧秘,逐步感知微粒的運動狀態及最終達到的一種動態平衡過程。

1 進階實驗Ⅰ

1.1 實驗用品

250mL燒杯、棉簽、玻璃片;濃氨水、酚酞溶液

1.2 實驗裝置

新設計的實驗裝置如圖3所示。

1.3 實驗操作

(1) 取兩根棉簽,分別蘸取適量的濃氨水、酚酞溶液。

(2) 如圖3所示,將兩根棉簽方向相反放置于玻璃片上,再罩上燒杯,觀察實驗現象。

1.4 現象與結論

蘸有酚酞溶液的棉簽慢慢變紅,說明構成濃氨水的微粒在不斷運動。

1.5 實驗優點

實驗操作簡單,藥品用量很少,實驗過程綠色環保,很適合學生的分組實驗。

1.6 實驗教學分析

學生從蘸有酚酞溶液的棉簽不斷變紅的現象分析,很容易得出構成濃氨水的微粒在不斷地運動,初步感知微粒的運動性。學生雖能從該實驗中認識到構成物質的微粒在不斷地運動,但對微觀世界微粒是如何運動的還比較模糊。教學中可再組織學生進一步思考、交流,通過對以上實驗的評價與反思來發展學生的化學思維,培育學生的學科人文素養。

此時,教師可提問: 實驗中有沒有聞到刺激性的氣味?學生就會聯想到教科書上的實驗所用濃氨水的量較多,氨氣在室內的泄漏也會較多,不利于師生身心健康,此時會有不少學生腦海里重新思考: 如何設計實驗才能減少濃氨水的用量,同時還能形象地顯現出微粒的運動過程[2]。這一想象的閃現會即刻激活學生的思維,學生經過思考交流后,展示各自的實驗方案,教師根據學情加以評價和引導,適時呈現進階實驗Ⅱ。

2 進階實驗Ⅱ

2.1 實驗用品

550mL寬口透明塑料瓶、小藥瓶、濕巾、塑料吸管、剪刀、細線、膠頭滴管;濃氨水、酚酞溶液

2.2 實驗裝置

新設計的實驗裝置如圖4所示。

2.3 實驗操作

(1) 找兩個550mL寬口透明塑料瓶,洗凈后備用。

(2) 用剪刀將塑料吸管剪成6cm長的兩段,每一

段的中間都穿上細線。

(3) 用剪刀將濕巾剪成兩塊大小一樣的長方形(5cm×30cm),再將每塊濕巾用酚酞溶液浸濕(注意擠去多余溶液),然后將濕巾對折后分別掛放在穿有細線的塑料吸管上。

(4) 取兩個小藥瓶,在瓶口系上一段細線,再用膠頭滴管向小藥瓶中滴入約1mL濃氨水。

(5) 按圖4所示,連接好整個實驗裝置(確保裝置不漏氣),觀察實驗現象。

2.4 現象與結論

靠近小藥瓶附近的濕巾先出現星星點點的紅色,然后紅色逐漸擴散開來;變紅的深淺程度開始不同,但最終整塊濕巾都變紅了。

實驗現象充分說明構成濃氨水的微粒是在不斷地運動的,而且最終濕巾周圍的微粒分布還是比較均勻的。

2.5 實驗優點

(1) 實驗操作簡單,實驗用品來自生活,富有趣味性;藥品用量較少,實驗過程綠色環保。

(2) 實驗現象明顯,學生通過觀察濕巾上出現紅點由點到面的發展變化,可以感知微粒的運動過程,初步探析微觀世界微粒運動的奧秘。

(3) 實驗裝置的制作過程,凸顯勞動教育。既鍛煉了學生的動手操作能力,又培養了學生的實踐創新能力。

2.6 實驗教學分析

根據實驗現象,學生容易理解構成濃氨水的微粒從小藥瓶處不斷地向四周運動,最終均勻地擴散致整個塑料瓶內。

學生初步理解微粒的運動性后,教師可再進一步發問: 你認為該實驗有哪些優點和不足?你能設計實驗探析微粒在三維空間的運動軌跡嗎?這些問題的提出再次激發學生的深度思考,為學生思維的生長或發散搭建臺階。他們會不斷地思索,會有學生大膽而創造性地設計出一些實驗[3]。此時,教師針對學情及時鼓勵與評價,即時呈現進階實驗Ⅲ。

3 進階實驗Ⅲ

3.1 實驗用品

5L的寬口透明塑料桶、小藥瓶、剪刀、細線、膠頭滴管;濃氨水、濃鹽酸

3.2 實驗裝置

新設計的實驗裝置如圖5所示[4]。

3.3 實驗操作

(1) 將3個5L的透明塑料桶洗干凈,備用。

(2) 取6個小藥瓶,洗干凈后分別用細線系住瓶口;向3個小藥瓶中分別滴入約1mL的濃氨水,向另外3個小藥瓶中分別滴入約1mL的濃鹽酸。

(3) 按圖5所示,連好整個實驗裝置(確保裝置不漏氣),觀察實驗現象。

3.4 現象與結論

實驗過程中,3個塑料桶內最先出現白色的位置不同(A桶中部靠近濃鹽酸的位置最先出現白色,B桶中部靠近濃鹽酸的位置最先出現白色,C桶中部靠近濃鹽酸位置最早出現白色),由現象可知氨分子運動速率快于氯化氫分子運動速率。最終3個桶內都比較均勻地充滿了白煙(白煙是NH3和HCl反應生成的NH4Cl固體小顆粒)。

對比3個桶中白煙最早出現的位置和白煙的變化,學生可以清晰地想象出,構成氨水的微粒和構成濃鹽酸的微粒在三維空間里做無規則運動,并且在相同情況下分子質量越小其運動速率越快。

3.5 實驗優點

(1) 實驗操作簡單,藥品用量較少,綠色環保。

(2) 實驗現象空間感比較強,可以幫助學生探析微粒在三維空間的運動軌跡,豐富學生的空間想象力,深度感知微觀世界的運動奧秘。

3.6 實驗教學分析

通過設計3組對比實驗,引導學生觀察瓶內白煙的產生及變化,他們會認識到: 不同微粒的運動速率是不同的。此時教師加以點撥后,學生會得出: 分子的質量不同其運動速率不同。白煙的產生可以從宏觀上反映出微觀粒子的空間運動全過程,豐富了他們的想象力,培育了他們的實驗思維。學生通過參與以上3組進階式的實驗探究,腦海中會對微粒的運動性有一個比較深入的認識,感知到微粒在三維空間的運動情況及微粒的運動最終會到達一個動態平衡,這為后續學習溶解現象、溶液中的離子反應、酸堿鹽知識、化學平衡等基本原理做好了前期的知識鋪墊[5]。

筆者再次引導學生繪制有關微粒運動的示意圖(如圖6所示),發現大多數學生對微粒的運動有了比較清晰、全面的認識。

4 結束語

在實驗教學中,一些教育裝備條件有限的學校應指導學生從日常生活中尋找替代品,鼓勵條件較好的學校積極開展實驗創新活動,優化實驗效果。教師還可以根據實驗目的及實驗特點設計進階式實驗,以培育和豐富學生的化學思維方法[6],體現和增強實驗的育人功能。

總之,拓寬實驗手段和方法,將教科書中的實驗進行優化改進并創新實驗形式或內容,可以增強實驗的趣味性和知識性,激發學生深層次的思維活動,鍛煉學生的實驗操作能力。

參考文獻:

[1]吳俊明. 化學思維引論[J]. 化學教學, 2018, (6): 3~11.

[2]周廣, 李德前. 分組、演示同精彩——巧借廢舊塑料瓶探究微粒運動[J]. 化學教與學, 2017, (2): 82~83, 96.

[3]

[5]周廣, 劉翠, 李德前. 基于化學思維進階的實驗創新設計[J]. 實驗教學與儀器, 2020, (2): 38~40.

[4]甘磊, 李德前, 張羿. 借助直角玻璃管開發化學實驗的嘗試[J]. 化學教學, 2021, (8): 68~71.

[6]中華人民共和國教育部制定. 義務教育化學課程標準(2011年版)[S]. 北京: 北京師范大學出版社, 2012.