持續質量改進護理模式應用于糖尿病腎病患者對其血液透析中低血糖的影響觀察

吳倩 洪志麗

安康市中醫醫院 陜西 安康 725000

糖尿病腎病是一種由于糖尿病而誘發的腎臟病變,是廣大糖尿病患者最為常見的微血管并發癥,非常容易引起腎功能衰竭甚至死亡,患者具有水腫、大量蛋白尿以及血壓水平升高等表現,部分患者還可產生貧血情況,且容易合并相關微血管并發癥,如常見的糖尿病視網膜病變,對于患者的生命健康構成嚴重威脅。血液透析是對糖尿病腎病患者的常用腎臟替代療法,有助于延緩患者的病情進展以及延長其生存時間,隨著患者血液透析治療時間的不斷延長容易出現不良反應,例如常見的低血糖,這對患者的血液透析效果以及生命質量均構成較大影響,所以加強科學的護理干預來預防低血糖發生至關重要[1]。以下將分析對于行血液透析的糖尿病腎病患者采用持續質量改進護理模式的臨床價值。

1 資料以及方法

1.1 臨床資料

抽取2020年1月~2021年10月本院80例糖尿病腎病患者,均接受搜血液透析,隨機數字表法分組,觀察組:40例,男22例/女18例:年齡46~83歲,均數(62.5±1.5)歲;病程為1~9年,均數(3.6±0.5)年。對照組:40例,男21例/女19例:年齡47~82歲,均數(62.6±1.4)歲;病程為1~8年,均數(3.7±0.4)年。2組各項基礎資料具備可比性P> 0.05。

1.2 方法

對照組為常規護理,即血液透析前遵醫囑給予胰島素進行皮下注射,評估患者的基本情況,如飲食狀況、病情狀況等,加強血液透析過程中的護理巡視,警惕低血糖現象。當患者有低血糖癥狀時及時監測血糖水平,并在必要情況下給予葡萄糖靜注,積極協助醫生完成相關治療操作;同期觀察組應用持續質量改進護理模式,方法為:(1)計劃:對于既往患者血液透析過程中低血糖現象的發生原因充分分析,總結護理工作經驗,結合患者的實際情況來制定護理方案。在維普、萬方等網絡數據平臺當中進行文獻資料的搜索,將血液透析、糖尿病、腎病護理以及低血糖等作為關鍵詞,從文獻資料中吸取經驗,結合本科室的實際情況來制定護理計劃方案;(2)執行:加強與患者和主治醫生的充分溝通,從而嚴格遵醫囑為患者進行規范化的藥物治療,并落實血液透析之前患者的胰島素減停方案。通過對既往低血糖的患者相關臨床資料進行收集,發現血液透析之后2~3小時是其低血糖現象發生的高峰時段,所以需要在該時段加強重點護理干預,在血液透析后2小時為患者提供適量飲食,對于無法進行進食的患者可為其提供50%葡萄糖溶液進行注射,從而預防高峰時段低血糖現象的發生;(3)檢查:定期進行護理評估,分析前一階段護理工作中存在的問題,并充分分析發生原因;(4)處理:結合問題原因采取相應的護理干預措施,對于取得的成功護理經驗可進行推廣應用,未能解決的護理問題,可將其納入到下一循環系統中。

1.3 評價標準

2組的護理觀察周期均為4周,(1)記錄2組患者為血液透析期間的血糖水平,即透析開始前、透析2小時以及透析結束時。(2)統計2組患者血液透析期間的低血糖發生率。

1.4 統計學方法

文中數據行SPSS22.0分析,計量資料數據標準差為(±s),組間數據行t檢驗,計數資料為[n(%)],組間數據行x2檢驗,P<0.05為有統計學意義。

2 結果

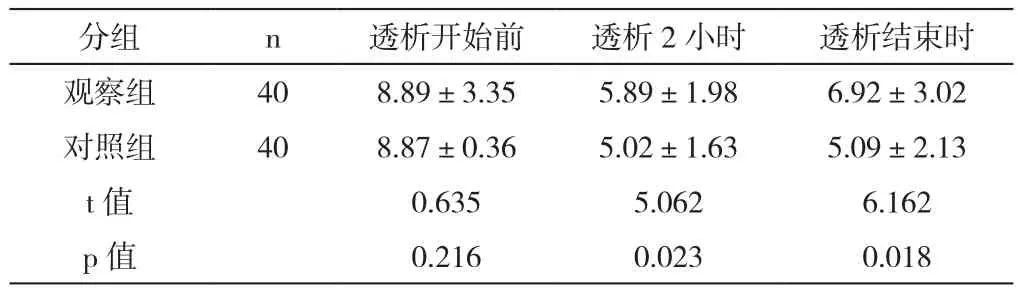

2.1 血糖水平組間對比

透析開始前2組的血糖水平對比P>0.05,,透析2小時以及透析結束時血糖水平觀察組高于對照組P<0.05。

表1 血糖水平組間對比(±s,mmol/L)

表1 血糖水平組間對比(±s,mmol/L)

分組 n 透析開始前 透析2小時 透析結束時觀察組 40 8.89±3.35 5.89±1.98 6.92±3.02對照組 40 8.87±0.36 5.02±1.63 5.09±2.13 t值 0.635 5.062 6.162 p值 0.216 0.023 0.018

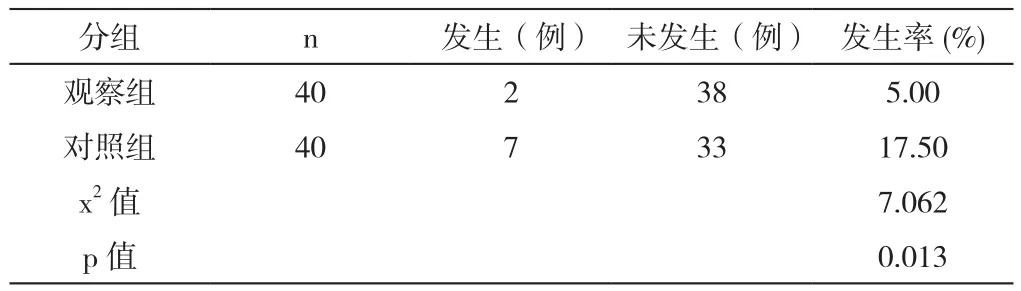

2.2 低血糖發生率組間對比

低血糖發生率觀察組為5.00%,對照組為17.50%,P<0.05。

表2 低血糖發生率組間對比

3 討論

血液透析是比較常用的人工替代腎臟療法,在應用中可將患者體內淤積的毒素以及多余水分逐步排出體外,有利于維持其腎臟機能,是目前對于糖尿病腎病患者十分常用的治療手段,然而患者在長期的血液透析期間易出現不良反應,如低血糖是較為常見的不良反應[2]-[3]。主要原因在于血液透析期間葡萄糖屬于小分子物質,也會一同被透析膜帶出患者體外,且為了預防透析液內細菌的大量增長,一般會應用碳酸氫鹽無糖透析液,在患者血液透析期間容易出現血葡萄糖水平下降的情況,若未能及時補充非常容易引起低血糖,甚至可誘發心絞痛等并發癥威脅患者的生命健康,所以做好科學的護理干預預防低血糖現象至關重要[4]。持續質量改進護理模式的應用,充分分析低血糖的發生原因制定優化改進策略,有助于推動護理工作質量的持續性提升。本次研究顯示,觀察組透析過程中的血糖下降幅度小于對照組,同時低血糖發生率低于對照組。表明對糖尿病腎病患者采用持續質量改進護理模式,可有效預防血液透析期間低血糖現象的發生。

綜上所述,對于行血液透析的糖尿病腎病患者采用持續質量改進護理模式,可有效預防低血糖發生。