理中湯合小建中湯治療寒濕內伏型腹瀉型腸易激綜合征的效果探究

馬 存

(山東省單縣高韋莊鎮中心衛生院,山東 單縣 274320)

腸易激綜合征是一種腸道功能紊亂性疾病。此病患者的臨床表現主要是腹痛、腹脹、排便習慣改變、大便性狀改變等[1]。按照腸易激綜合征患者大便的性狀,可將此病分為腹瀉型、便秘型、混合型和不定型四種臨床類型。在我國腸易激綜合征患者中,腹瀉型腸易激綜合征患者占多數。目前西醫對腹瀉型腸易激綜合征患者主要是進行對癥治療,目前是調節其腸道菌群的平衡,改善其胃腸道的功能,減輕其腹瀉癥狀[2]。腹瀉型腸易激綜合征屬于中醫學中“泄瀉”的范疇。中醫治療此病歷史悠久,積累了豐富的經驗。理中湯合小建中湯具有除邪扶正、溫中健脾的功效[3]。本文主要是探討用理中湯合小建中湯治療寒濕內伏型腹瀉型腸易激綜合征的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

經我院醫學倫理委員會的批準,選取我院2018 年5 月至2020 年9 月接診的96 例寒濕內伏型腹瀉型腸易激綜合征患者作為研究對象。其納入標準是:病情符合西醫關于腹瀉型腸易激綜合征的診斷標準;近3 個月內反復出現腹部不適、排糊狀便、水樣便等癥狀(近3 個月內排糊狀便、水樣便的時間超過1/4);病情符合中醫關于“泄瀉”的診斷標準,中醫證型為寒濕內伏型;存在腹痛即瀉、大便稀溏、形寒肢冷、倦怠乏力、不思飲食、舌有齒印等中醫證候;自愿參與本研究。其排除標準是:有出血傾向;對本研究中所用的藥物過敏;存在嚴重的心、肝、腎等器官功能不全;對治療的依從性差。按照簡單隨機化法將其分為對比組和探討組,每組各有患者48 例。在對比組患者中,有男性25 例,女性23 例;其年齡為30 ~71 歲,平均年齡為(47.23±7.91)歲。在探討組患者中,有男性24 例,女性24 例;其年齡為29 ~70 歲,平均年齡為(46.97±7.86)歲。兩組患者的一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對兩組患者均進行西醫常規治療,方法是:口服雙歧桿菌三聯活菌膠囊和復方谷氨酰胺腸溶膠囊。雙歧桿菌三聯活菌膠囊(生產廠家:上海信誼藥廠有限公司;批準文號:國藥準字S10950032;規格:0.21 g×36 粒/ 盒)的用法是:口服,4 粒/ 次,2 次/d。復方谷氨酰胺腸溶膠囊(生產廠家:地奧集團成都藥業股份有限公司;批準文號:國藥準字H51023598;規格:0.2 g×24 粒/盒)的用法是:口服,3 粒/ 次,3 次/d。在此基礎上,加用理中湯合小建中湯對探討組患者進行治療。理中湯合小建中湯的組方是:干姜、甘草各3 g,大棗、黨參各10 g,桂枝12 g,炒白術15 g,白芍20 g。形瘦乏力者于方中加入黃芪15 g,氣血虧虛者于方中加入茯神、遠志、茯苓各10 g、酸棗仁15 g、酒當歸6 g,面色發白者于方中加入附子6 g。用300 mL 的清水對上述中藥材進行煎煮,取藥液150 mL(1 劑)。囑患者每天服1 劑,分早晚2 次服用。兩組患者均連續治療4 周。囑患者在治療期間忌食辛辣的食物,戒煙戒酒,并保持良好的心態和規律的作息。

1.3 療效判定標準與觀察指標

比較兩組患者的臨床療效及治療前后的中醫證候積分。患者的中醫證候包括腹痛即瀉、大便稀溏、形寒肢冷、倦怠乏力、不思飲食、舌有齒印,各中醫證候按照無、輕度、中度、重度分別記0 分、1 分、2 分、3 分,總分為18 分。用顯效、有效、無效評估兩組患者的臨床癥狀。顯效:治療后患者的中醫證候積分較治療前減少≥90%。有效:治療后患者的中醫證候積分較治療前減少60% ~89%。無效:治療后患者的中醫證候積分較治療前減少<60%。總有效率=(顯效例數+ 有效例數)/ 總例數×100%。治療前后,比較兩組患者血清免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、內毒素、D-乳酸的水平及生活質量評分量表(QOL)的評分。采用全自動生化分析儀檢測兩組患者血清IgA、IgG 的水平,采用酶聯免疫吸附法檢測其血清內毒素、D-乳酸的水平。QOL 的總分為100 分,患者的生活質量與其QOL 評分呈正相關。

1.4 統計學方法

用SPSS 22.0 軟件處理本研究中的數據,計數資料用% 表示,計量資料用±s表示,分別用χ2、t檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

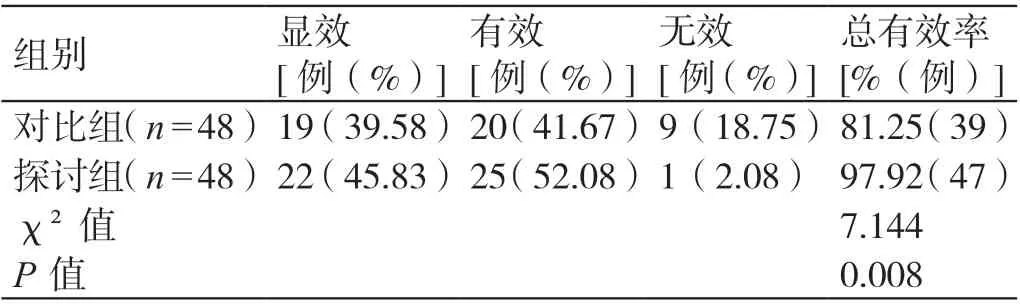

2.1 兩組患者臨床療效的比較

探討組患者與對比組患者治療的總有效率分別為97.92% 和81.25%,二者相比差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者臨床療效的比較

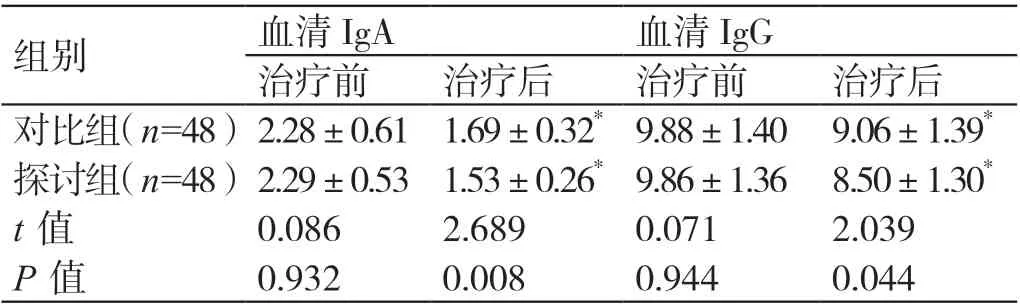

2.2 治療前后兩組患者免疫功能指標的比較

治療前,兩組患者血清IgG、IgA 的水平相比,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者血清IgG、IgA 的水平均低于治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后,探討組患者血清IgG、IgA 的水平均低于對比組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 治療前后兩組患者免疫功能指標的比較(g/L,±s)

表2 治療前后兩組患者免疫功能指標的比較(g/L,±s)

注:* 與本組治療前比較,P <0.05。

組別 血清IgA 血清IgG治療前 治療后 治療前 治療后對比組(n=48)2.28±0.61 1.69±0.32* 9.88±1.40 9.06±1.39*探討組(n=48)2.29±0.53 1.53±0.26* 9.86±1.36 8.50±1.30*t 值 0.086 2.689 0.071 2.039 P 值 0.932 0.008 0.944 0.044

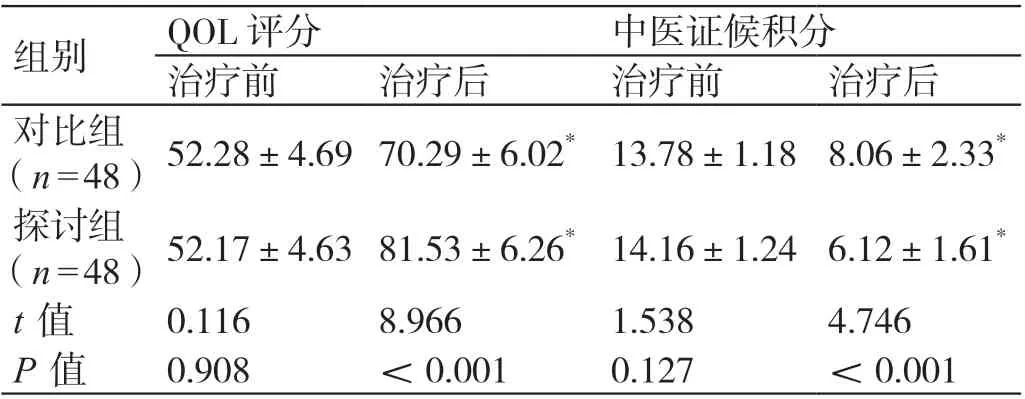

2.3 治療前后兩組患者QOL 評分、中醫證候積分的比較

治療前,兩組患者的QOL 評分、中醫證候積分相比,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的QOL 評分均高于治療前,其中醫證候積分均低于治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后,探討組患者的QOL 評分高于對比組患者,其中醫證候積分低于對比組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表3。

表3 治療前后兩組患者QOL 評分、中醫證候積分的比較(分,±s)

表3 治療前后兩組患者QOL 評分、中醫證候積分的比較(分,±s)

注:* 與本組治療前比較,P <0.05。

組別 QOL 評分 中醫證候積分治療前 治療后 治療前 治療后對比組(n=48)52.28±4.69 70.29±6.02* 13.78±1.18 8.06±2.33*探討組(n=48)52.17±4.63 81.53±6.26* 14.16±1.24 6.12±1.61*t 值 0.116 8.966 1.538 4.746 P 值 0.908 <0.001 0.127 <0.001

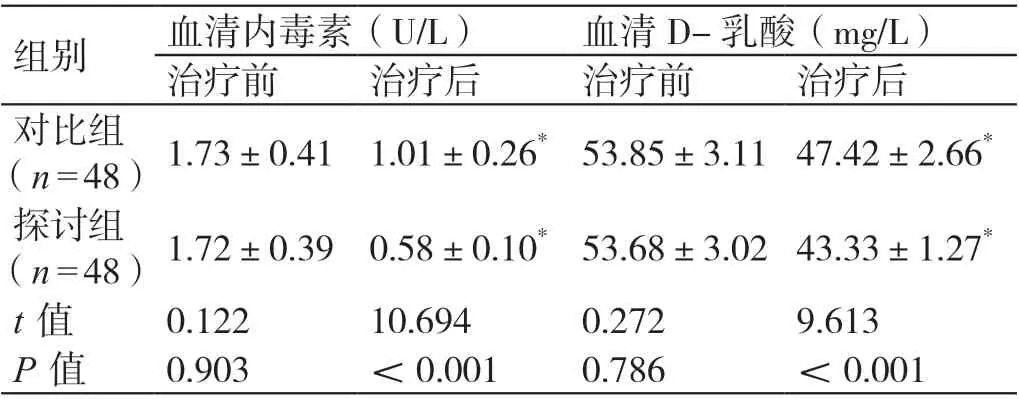

2.4 治療前后兩組患者血清內毒素、D-乳酸水平的比較

治療前,兩組患者血清內毒素、D- 乳酸的水平相比,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的血清內毒素、D- 乳酸的水平均低于治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后,探討組患者血清內毒素、D- 乳酸的水平均低于對比組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表4。

表4 治療前后兩組患者血清內毒素、D- 乳酸水平的比較(±s)

表4 治療前后兩組患者血清內毒素、D- 乳酸水平的比較(±s)

注:* 與本組治療前比較,P <0.05。

組別 血清內毒素(U/L) 血清D-乳酸(mg/L)治療前 治療后 治療前 治療后對比組(n=48)1.73±0.41 1.01±0.26* 53.85±3.11 47.42±2.66*探討組(n=48)1.72±0.39 0.58±0.10* 53.68±3.02 43.33±1.27*t 值 0.122 10.694 0.272 9.613 P 值 0.903 <0.001 0.786 <0.001

3 討論

腹瀉型腸易激綜合征的發病機制復雜,與患者存在胃腸道動力紊亂、內臟感覺異常、腦- 腸軸調節異常、腸道感染與炎癥反應等多種因素有關[4-7]。目前西醫多采用益生菌制劑、解痙劑、止瀉劑等藥物治療此病[8-10]。中醫學認為,腹瀉型腸易激綜合征屬于“泄瀉”的范疇,其中醫證型有寒濕內伏型、脾胃虛弱型、脾腎陽虛型、寒熱錯雜型等。寒濕內伏型腹瀉型腸易激綜合征的病因是素體虛弱,氣血不足,脾陽虧虛,衛外不固,加之外感寒濕之邪[11-13]。理中湯是中醫治療脾胃虛寒證的常用方劑。小建中湯為溫里劑,具有溫中補虛、和里緩急的功效。本研究所用的理中湯合小建中湯中,炒白術可補氣除濕、補脾潤燥,大棗可補中益氣,白芍可緩急止痛、滋陰補精,桂枝可溫通經脈、助陽化氣,干姜可溫中散寒、回陽通脈,黨參可補氣補血,甘草可調和諸藥。上述諸藥合用,可共奏溫中散寒、益氣補血之功[14]。

本研究的結果證實,在對寒濕內伏型腹瀉型腸易激綜合征患者進行西醫常規治療的基礎上,加用理中湯合小建中湯對其進行治療能顯著提高其療效,改善其血清內毒素、D- 乳酸的水平及免疫功能,減輕其臨床癥狀,提高其生活質量。