混合梁斜拉橋鋼混結合段力學行為分析

嚴來章

(中鐵二十四局集團安徽工程有限公司 安徽合肥 230011)

1 引言

傳統的混凝土橋梁結構因其自身質量大,橋梁的設計承載能力有很大一部分是為了承擔混凝土結構的自身重力,對于跨度越大的橋梁,這種限制越加明顯。混合梁斜拉橋通過在邊跨或者中跨的一部分梁體采用混凝土結構,而在中跨采用鋼結構,不僅可以有效降低結構自重[1],還能防止因跨中荷載過大導致橋墩支座處出現負反力[2]。混合梁斜拉橋因跨越能力大、造價經濟合理等優點[3],在公路橋梁建設中得到了廣泛應用[4]。鋼混結合段作為連接混凝土梁和鋼梁的關鍵構件,承擔著應力傳遞的重要作用,其受力性能對橋梁結構的安全性和穩定性有著至關重要的影響[5~6]。研究混合梁斜拉橋鋼混結合段的受力性能及傳力機理,對斜拉橋的安全施工和后期正常運營具有重要價值。

混合梁斜拉橋發展至今,已有諸多學者對鋼混結合段進行了相關研究。陳開利等通過對舟山桃天門大橋鋼混結合段按1∶2縮尺比例進行實際模型試驗,獲得鋼混結合段在外部荷載作用下的應力分布規律[7];周陽等依據甬江大橋主橋的結合段局部模型,對剪力連接鍵的靜力和疲勞性能進行了分析研究[8];韓建秋等以銀洲湖大橋為背景,驗證了無鋼格室頂板的鋼混結合段具有足夠的安全性及可靠性[9];姚亞東等通過建立甬江特大橋有限元模型,分析了鋼混結合段中鋼殼體和混凝土的受力及軸力的分配比例[10];伍彥斌等通過建立紅水河特大橋鋼混結合段混合單元模型,分析了橋面板、承壓板、連接鍵等構件傳力比例[11]。

雖然已有很多學者對混合梁斜拉橋鋼混結合段進行了研究,但由于設計構造的不同以及運營條件等因素,目前還沒有統一的理論適用于所有混合梁斜拉橋的承載能力評估[12]。因此,結合有限元分析軟件,對具體實際橋梁的鋼混結合段受力進行仿真模擬分析,對橋梁的安全施工和運營維護具有重要的意義。本文以某混合梁斜拉橋為背景,建立鋼混結合段局部有限元模型,對其成橋及關鍵施工階段的受力性能進行研究。

2 工程概況

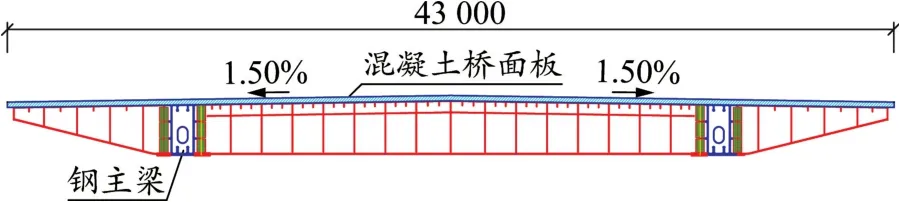

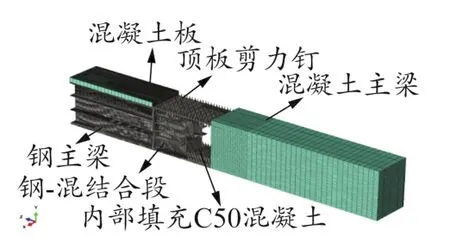

引江濟淮工程文昌西路獨塔雙索面混合梁斜拉橋跨徑布置為(30+68+140)m,橋面寬43 m。斜拉橋邊跨主梁采用雙肋式П形截面預應力混凝土梁,主跨采用鋼混疊合梁,橫斷面布置如圖1所示。混凝土梁伸入主跨12 m,主跨過橋塔8.75 m處設置頂底板承壓板式鋼混結合段,結合段長度為3.25 m。結合段頂底板伸入混凝土主梁3.25 m,同時在伸入混凝土的鋼邊箱板件均布置剪力釘。剪力釘材質為ML15,直徑22 mm、高度180 mm,布置間距橫橋向為130 mm,縱向間距為130~150 mm,鋼混結合段立面構造如圖2所示。

圖1 鋼主梁橫斷面布置(單位:mm)

圖2 組合梁鋼混結合段立面(單位:mm)

3 有限元模型計算

3.1 有限元模型建立

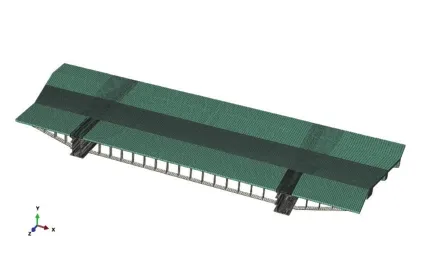

為了研究鋼混結合段的受力性能,本文采用有限元軟件對該斜拉橋的鋼混結合段部分進行精細化建模。基于圣維南原理[13],有限元模型分別考慮混凝土梁8.75 m、鋼混結合段3.25 m、鋼梁過渡段2 m以及鋼梁段2.75 m四個部分。建立的鋼混結合段有限元模型如圖3所示,主梁細部模型如圖4所示,模型材料參數設置如表1所示。

圖3 鋼混結合段整體有限元模型

圖4 鋼混結合段主梁單元模型

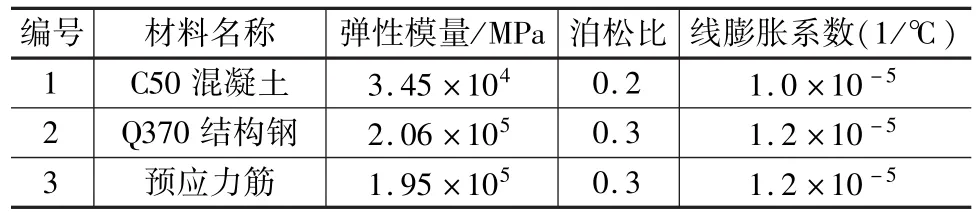

表1 有限元模型材料參數設置

3.2 模型荷載工況及邊界條件

在建立的有限元模型中,因為混凝土結構變形較小,所以其邊界條件設置為混凝土梁端完全固結,鋼梁端為自由狀態。綜合考慮鋼混結合段的受力狀態,分別選取拆除滿堂支架、斜拉索張拉完成以及成橋等三個工況進行分析,各工況對應的內力值如表2所示。

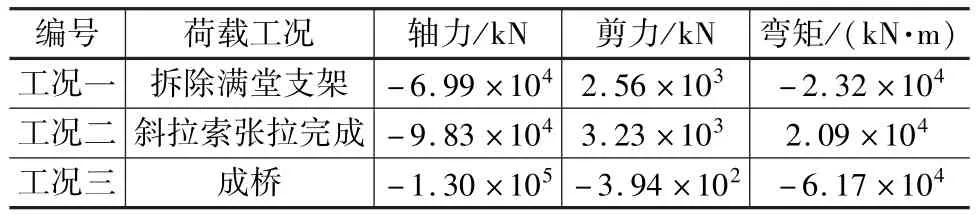

表2 荷載內力值

4 有限元分析結果

4.1 鋼結構部分模擬結果

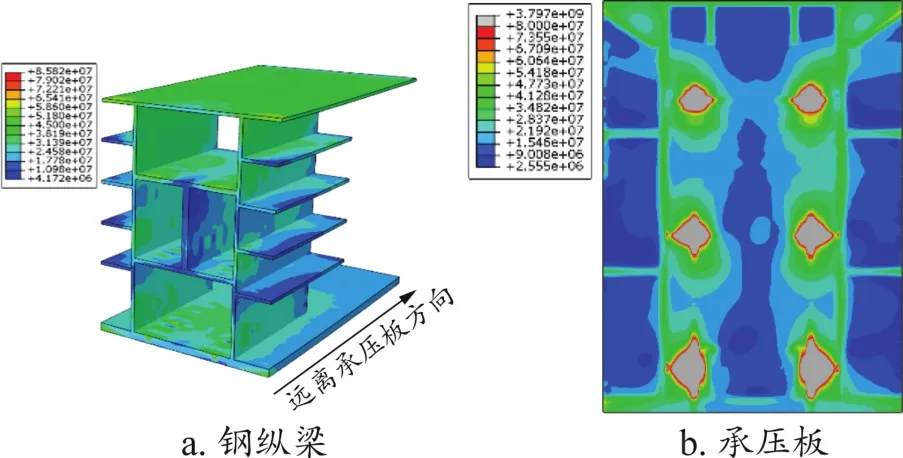

在工況一作用下,結合段處的鋼縱梁及承壓板的應力分布分別如圖5所示。由計算結果可知,鋼縱梁的峰值應力為85.8 MPa,分布區域主要集中在縱梁頂、底板與承壓板相交處的折角位置。除折角位置外,縱梁總體應力均小于65.0 MPa,底板與頂板應力分布相近,構件總體受力較均勻。由圖5a可知,鋼縱梁頂、底板均表現出在與承壓板交界處應力較大,隨著與承壓板距離增加,頂、底板處應力均呈現出逐漸減小的趨勢。由圖5b可知,承壓板總體應力小于80.0 MPa,較大應力主要分布在承壓板與鋼縱梁頂底板、肋板、腹板、縱向加勁肋交界處。綜上所述,工況一作用下結合段鋼結構部分總體應力水平處于安全范圍內,滿足《公路鋼結構橋梁設計規范》(JTG D64—2015)要求。

圖5 工況一作用下的鋼梁計算結果(單位:Pa)

在工況二和工況三作用下,由模擬結果可知,鋼縱梁的峰值應力分別為89.2 MPa和96.0 MPa位置均出現在頂板折角處,且縱梁頂板整體應力水平均,大于底板,其余構件受力狀態與工況一相似。

4.2 結合段內混凝土的受力分析

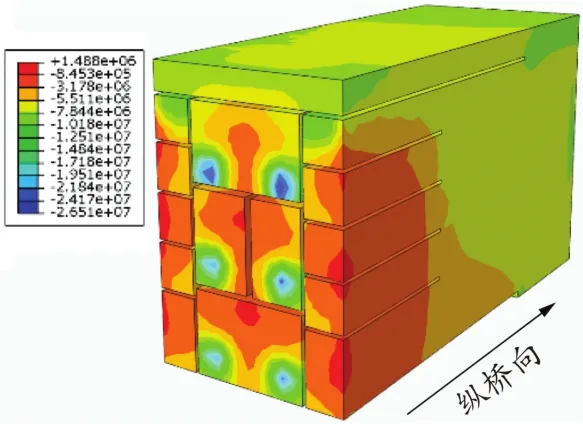

在工況一作用下,混凝土縱向應力分布如圖6所示,混凝土梁的縱向應力范圍為-26.5~1.5 MPa。由圖6可以發現,混凝土的最大壓應力均出現在鋼絞線錨固區。結合段的拉應力峰值為1.5 MPa,位置集中在混凝土與鋼梁肋板相交區域,發生這種現象的原因是由于鋼肋板與混凝土相接觸的位置均為直角,容易產生應力集中。鋼混結合段由于鋼板的存在,填充混凝土的整體性產生了一定程度的破壞,被分割的混凝土塊受力性能相對于整體混凝土受到了一定的削弱。

圖6 工況一作用下結合段混凝土受力分析結果

在工況二和工況三作用下,混凝土梁的縱向應力分布范圍分別為-26.6~1.5 MPa和-28.2~1.2 MPa,整體應力滿足設計要求。由模擬結果可知,在工況二作用下,混凝土應力由結合段底部向頂部逐漸降低,這是由于當拉索張拉完成之后,結合段由于彎剪組合效應,其底部受拉、上部受壓,但混凝土正截面仍以受壓為主。

4.3 剪力釘連接件受力性能分析

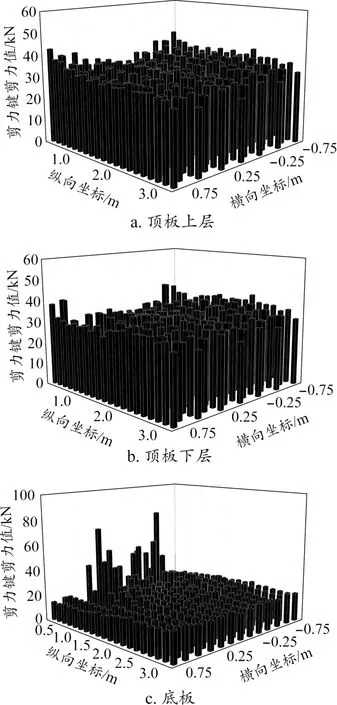

剪力釘按位置分布分別被劃分成頂板上層、頂板下層以及底板三個區域,具體布置見圖2。剪力釘的受力分布及特征如表3所示。

在工況一作用下,鋼縱梁埋入段頂板及底板剪力釘縱向剪力分布如圖7所示,其中縱坐標代表各排剪力釘距離承壓板起始段的距離。由圖7可知,剪力釘縱向剪力值分布區域為4~78 kN,三層剪力釘縱向剪力值除底板首排中部剪力釘因局部應力集中而導致剪應力較大外,其余剪力釘受力均處于較低的合理范圍內;結合段頂板上層和下層剪力釘剪力值在橫向不同位置受力較為接近,沿縱向呈現兩端大、中間小的馬鞍形分布,但各排剪力釘在縱向受力差異并不顯著,這說明結合段鋼梁與混凝土共同變形,二者之間產生的相對滑移較小;結合段剪力釘最大剪力出現在底板開始端中部,約為78 kN,大部分剪力釘縱向剪力主要分布在10~30 kN,剪力釘總體受力均滿足《公路鋼混組合橋梁設計與施工規范》(JTG/T D64—01—2015)。

圖7 工況一作用下各層剪力釘縱向剪力值

4.4 成橋階段傳力機理分析

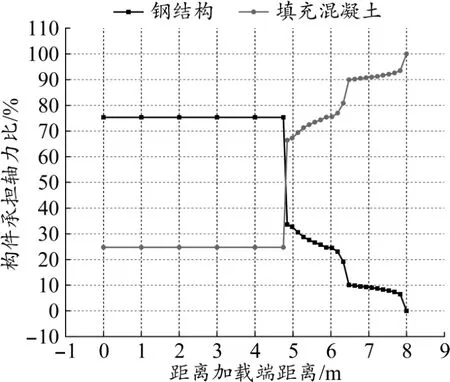

獲取關鍵截面處軸力,分析結果分別如圖8和表4所示。其中,圖8橫坐標表示截面距離加載端長度。由圖8可知,在Z=0~4.75 m節段(Z代表關鍵截面到鋼梁加載端面的縱向距離),鋼梁承擔75.3%的軸力,橋面板承擔24.7%的軸力;在Z=4.75~4.85 m(承壓板厚0.1 m),鋼結構承擔的軸力下降至33.61%,混凝土結構承擔的軸力上升至66.39%,這表明通過承壓板與混凝土結構的拉壓作用傳遞給混凝土的軸力占41.69%;在Z=4.85~6.33 m節段,鋼結構所承受的軸力通過剪力釘、結合段內各構件繼續傳遞,此段距離鋼結構受力下降至19.15%;在Z=6.33~6.48 m節段,鋼結構承擔的軸力比例小范圍突變,下降至10.08%,這是由于鋼結構腹板、肋板、縱橫加勁肋退出受力;在Z=6.48~8 m節段內,鋼體承擔的軸力逐漸減小至0。

圖8 鋼-混結合段軸力分擔比例

表4 傳力單元內力

由表4可知,承壓板所承受軸力的41.69%通過承壓板與混凝土結構主梁的拉壓作用傳遞給混凝土,其他軸力傳遞給埋入段鋼結構及剪力釘,其中底板承擔了39.51%,頂板承擔了15.23%,腹板承擔了19.62%,肋板承擔6.85%,縱橫加勁肋承擔了3.29%,焊釘承擔了15.46%。埋入段鋼結構所承受的軸力主要由底板、頂板、腹板、焊釘承擔,主要傳力構件受力均衡。

5 結束語

為研究混合梁斜拉橋鋼混結合段在成橋及施工階段的受力性能,本文利用有限元軟件對結合段部分進行精細化建模,并對結構在拆除滿堂支架、斜拉索張拉完成以及成橋等三個工況下的受力性能進行重點分析,探究各工況下結合段區域內鋼縱梁、填充混凝土、以及剪力釘的受力性能,并揭示結構在成橋階段下的傳力機理,得到以下結論:

(1)在三種工況作用下,結合段鋼結構受力性能滿足設計要求;承壓板峰值應力出現在與鋼縱梁各構件交界處;埋入段鋼縱梁的峰值應力均出現在頂底板折角處,鋼縱梁各構件的應力分布沿縱橋向較為平順。

(2)填充混凝土表現為全截面受壓為主,受力性能滿足設計要求;由于結合段鋼板的存在破壞了混凝土構件的整體性,混凝土受力性能受到一定程度削弱;在工況二作用下,由于彎剪組合效應,填充混凝土表現為底部受拉、上部受壓,但混凝土截面仍以受壓為主。

(3)各排剪力釘在橫向不同位置受力較為接近,沿縱向呈現兩頭大、中間小的馬鞍形分布;在工況二作用下,底板剪力釘在彎剪組合效應下出現剪力負值。

(4)在成橋階段,橋面板、結合段混凝土及鋼縱梁分別承擔了24.7%、41.69%和33.61%的軸力,三種傳力構件傳力比例相近,傳力設計較為合理;埋入段鋼縱梁軸力主要由頂板、底板、腹板以及埋入段焊釘承擔。