基于熱環境評價的傳統街巷更新策略研究

陳岑 仇海囡 張宇涵

摘要:街巷是城市空間的基本組成部分,而傳統街巷更是集中體現城市歷史文化風貌的區域。隨著城市化進程的加快,部分歷史街區未能及時更新,室外熱環境惡化,嚴重影響空間使用率和居民健康。文章以鎮江市大龍王巷歷史街區為例,通過研究夏季街巷熱環境狀況,探討街巷空間形態要素與微氣候參數以及生理等效溫度之間的關系,為傳統街巷空間更新設計提供新的視角和策略。

關鍵詞:傳統街巷;熱環境;微氣候;歷史街區

中圖分類號:TU984.114 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2022)01-00-03

0 引言

我國大量居住型傳統街巷更新滯后,狹窄的空間和綠化的缺乏使得夏季街巷空間過熱,嚴重影響空間使用率和居民健康。研究表明,極端高溫引發的死亡率逐年上升,其中老年人死亡人數占比最大[1],而老齡化正是許多傳統老舊街區共同的特點和困境。因此,改善傳統街巷戶外空間熱環境,不僅能提高居住空間的品質,增強社區活力,也有助于緩解高溫對老年人等城市脆弱群體健康的影響。

城市形態影響著城市冠層內大氣與下墊面之間的能量交換過程,營造出多樣性的微氣候環境[2]。微氣候要素中的太陽輻射、空氣溫度、相對濕度、空氣流速、周圍物體表面溫度等產生的熱環境作用于人,影響人的冷熱感覺[3]。以往傳統街巷的熱環境研究多集中于商業型歷史街區,如南京的高淳老街、老東門歷史街區等,可操作空間大,熱環境改善手段多[4-5]。居住型歷史街區因街巷狹窄,可改造空間有限,其熱環境的提升手段仍需進一步拓展。因此,文章以鎮江大龍王巷歷史街區為例,通過研究街巷空間形態對熱環境的影響,探討熱環境改善策略,以期為傳統街巷空間更新設計提供新的視角和思路。

1 研究區域與方法

1.1 研究區域概況

鎮江毗鄰南京,屬亞熱帶濕潤氣候,一般從6月中下旬的黃梅季開始入夏,7月、8月最為酷熱,最高氣溫可達40.2℃[6]。大龍王巷歷史街區位于鎮江市老城區,是典型的格網狀空間格局。街區內街巷主要走向有東北—西南(NE—SW)和西北—東南(NW—SE)。當地政府于2007年批準頒布《大龍王巷歷史文化街區保護規劃》,但一直未能啟動改造工程,房屋日漸老舊,街巷狹窄,導致該區域熱環境問題凸顯,亟待改善。

1.2 研究方法

研究選取街區內典型街巷,在晴朗、少云、少風的夏季典型氣象日(2020年8月18日)測量實地微氣候數據。使用設備包括:Watchdog 2900E微型氣象站,監測高度為10米;TR-72wf溫度記錄儀,監測高度為1.5米,分別設置在典型街巷中;利用測距儀測量典型街巷的寬度和兩側建筑物的高度用于模型建構。微氣候模擬軟件選用ENVI-met 4.4.5,設置氣象邊界條件為:初始風速2.2m/s,初始風向240°;初始溫度最小值28.48℃,最大值38.31℃;初始濕度最小值45.21%,最大值66.79%。經校驗之后,導出數據分析。

根據街巷空間形態實測數據,街區街巷寬度可分三個等級:Ⅰ級3.5~4米,最寬處可達5~6米;Ⅱ級2.5~3.5米;Ⅲ級,2.5米以下的細巷,最窄處僅為1.5米。每個等級不同方向各選一條作為典型街巷作熱環境研究,共計6條,具體街巷名稱及參數見表1。

2 數據結果分析

2.1 街巷走向對熱環境的影響

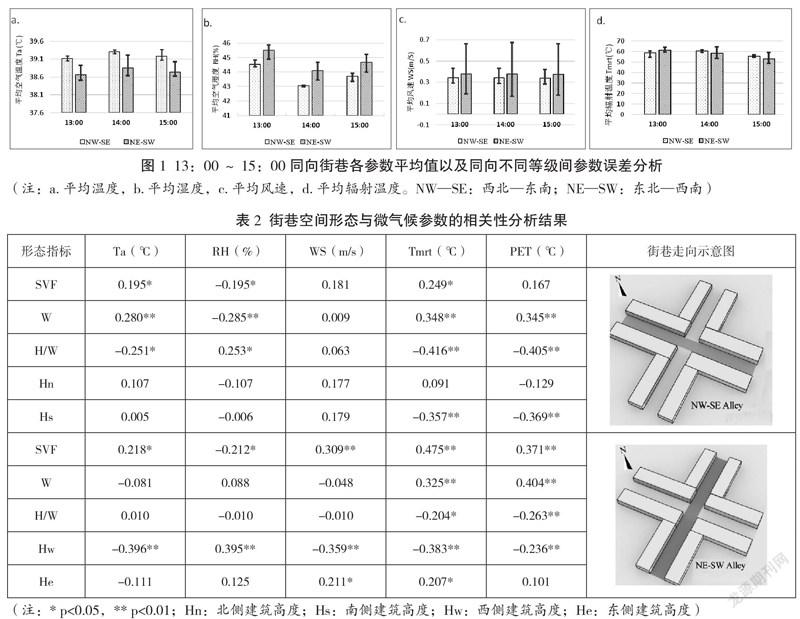

通過ENVI-met可視化數據界面觀測,相同時刻NW—SE街巷的高溫區面積明顯大于NE—SW街巷,而相對濕度則相反;細巷的高溫區面積小于寬巷。圖1a~d四幅圖為溫度峰值時段13:00~15:00不同方向街巷微氣候參數的平均值對比,以及同方向不同寬度街巷在該時刻的微氣候要素差異對比。誤差棒顯示,不同寬度的NW—SE街巷間的溫度波動小于NE—SW街巷,這與NW—SE街道更接近太陽運動方向以至東西兩側的遮擋較少有關,因此太陽照射對溫度的影響更為重要。由于溫度較高,NW—SE街道相對濕度始終低于NE—SW街道,不同寬度的NW—SE街巷相對濕度差異較小;因為溫度差異較大,NE—SW走向街道不同寬度間的相對濕度差異也更明顯。不同方向街巷的平均風速差異不大,但不同寬度的NW—SE街巷的平均風速差異明顯小于NE—SW街巷。NW—SE街巷平均輻射溫度在14:00達到峰值,而NE—SW街巷在13:00達到峰值,隨后減小。總體上,NE—SW街巷的平均熱輻射溫度比NW—SE街巷低。

2.2 街巷空間形態與微氣候參數的相關性

為進一步分析街巷空間形態與微氣候參數的相關性,將街巷空間根據兩側建筑高度的不同為三種斷面取點并導出數據,即兩側建筑等高空間、北側(東側)高南側(西側)低空間、南側(西側)高北側(東側)低空間。利用SPSS統計軟件分析微氣候參數(空氣溫度(Ta,℃)、相對濕度(RH,%)、風速(WS,m/s)、平均輻射溫度(Tmrt,℃)、生理等效溫度(PET,℃))與空間形態指標(寬度<W>、天空可視因子<SVF>、街道寬高比<H/W>和兩側建筑高度)之間的關系。其中,PET是廣泛應用于室外熱舒適評價的指標,SVF是描述城市幾何形狀的重要指標。

通過相關性分析可知(見表2),在NW—SE街巷中,Ta與SVF、W、H/W顯著相關。Ta與SVF、W呈正相關,與H/W呈負相關。這表明,天空的遮蔽率較低,即兩側建筑越低、巷道越寬,該街巷空間的空氣溫度越高。RH與SVF、W呈顯著負相關,與H/W呈正相關。因此,街巷越寬,相對濕度越低。Tmrt和PET值與SVF、W、H/W顯著相關,即街巷越寬,受到太陽輻射影響越大,人體熱感覺更強烈。同時,Tmrt、PET與南側建筑高度呈負相關,即NW—SE街道中南側建筑增高可以降低Tmrt和PET值,而這兩個值與北側的建筑高度無關。此外,風速與H/W的相關性較小。在NE—SW街巷中,SVF對微氣候參數均有顯著影響。W和H/W與Tmrt和PET值呈顯著正相關,對Ta、RH和風速無顯著影響。此外,西側的建筑高度對所有微氣候參數都有顯著影響,即NE—SW街巷西側的建筑高度越高,阻擋太陽輻射越多,從而降低了Tmrt和PET值。

3 基于熱環境評價的歷史街巷更新策略

在當前城市建成環境難以改變的形勢下,設計師可以基于熱環境評價對街巷空間進行局部的微環境改造,以提升戶外空間的熱舒適度,增強空間活力,具體更新策略如下。

第一,拆除違章搭建,疏通街巷空間,增強街巷內通風散熱能力。歷史街區的街巷不僅是街區的骨架和交通線,也是調節街區微小氣候的通道。通暢寬敞的街巷有利用街巷通風,帶走部分暑濕,提升熱舒適度。可拆除該街區保護規劃范圍以外的房屋,減小建筑密度,拓展街巷寬度,增加街巷空間中的小型點狀或塊狀空間,從而增強通風散熱的能力。

第二,充分利用垂直空間,增加立體綠化。由于街巷空間有限,要滿足通行、休憩、交往等多種功能,因此垂直綠化、屋頂花園等是較為合適的選擇。建議在長時間接受太陽照射的墻面、陽臺、窗臺運用多種垂直綠化方式,一方面增加綠量降低戶外空間熱應力,另一方面提供建筑隔熱降低室內能耗。垂直綠化方式可以運用傳統的廊架、花架形式,也可以鼓勵盆擺式、布袋式等新方式新材料的運用,豐富空間種植效果。綠化品種除了常見的攀緣或藤蔓植物之外,應該選擇街巷居民喜聞樂見的植物種類,特別是觀賞蔬菜類植物品種,倡導居民自發參與,提升市民共同維護綠化的積極性。

第三,基于微氣候模擬結果,合理增置景觀設施小品。通過觀測微氣候模擬結果,在夏季街道的陰影處設置座椅、坐凳,提升休憩設施的利用率。此外,對于暴露在陽光下的小型廣場,可增設遮陽設施,以提升其熱舒適度。

4 結語

近年來,由于部分城市歷史街區更新滯后,因此街區室外空間品質日漸降低。基于微氣候視角的更新改造,能集約化利用資源,為歷史街巷更新改造提供新的思路。此外,利用微氣候理論進行街巷空間的微改造也是遵從國家“以用促保”的新要求,提升歷史街巷室外空間的使用率,增強舊城活力。希望文章的分析能在未來為其他相似歷史街區、老舊小區及棚戶區的改造等項目提供理論借鑒和設計依據。

參考文獻:

[1] 林于凱,何孫俊,王宇春.臺灣老年人死亡風險與長期極端高溫相關性研究[J].環境研究,2011(8):1156-1163.

[2] T. R .沃克.邊界層氣候[M].倫敦:勞特利奇出版社,2002:284-297.

[3] 黃建華,張惠.人與熱環境[M].北京:科學出版社,2011:134-157.

[4] 熊瑤,嚴妍.基于人體熱舒適度的江南歷史街區空間格局研究:以南京高淳老街為例[J].南京林業大學學報(自然科學版),2021,45(1):219-226.

[5] 楊陽,唐曉嵐,吉倩妘.基于ENVI-met模擬的南京典型歷史街區微氣候數值分析[J].蘇州科技大學學報(工程技術版),2018,31(3):33-40.

[6] 馬國進,潘榮軍.鎮江年鑒2020[M].北京:中國統計出版社,2011:6-7.

作者簡介:陳岑(1983—),女,江蘇鎮江人,碩士在讀,研究方向:環境與公共藝術設計。

仇海囡(1984—),女,江蘇濱海人,碩士,高級城鄉規劃師,研究方向:城市規劃與設計。

張宇涵(2000—),男,江蘇南京人,本科在讀,研究方向:環境與公共藝術設計。