以空間生產理論反思重構藝術鄉建之路

摘要:空間是鄉村建設的物質載體,文章以鄉村空間建設為研究對象,基于列斐伏爾的空間生產理論對國內的藝術鄉建現狀進行分析,從經濟、政治和生態三個維度進行反思,進而提出“關照多元主體性”的藝術介入思路,嘗試重構更具普適性的藝術鄉建路徑。

關鍵詞:空間生產理論;空間重構;藝術鄉建

中圖分類號:TU982.29 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2022)01-0-03

0 引言

隨著城市化進程的加快,列斐·伏爾(法國思想大師,西方學界公認的“日常生活批判理論之父”,區域社會學特別是城市社會學理論的重要奠基人)提出,“空間生產模式已由先前的空間中事物的生產轉變為空間本身的生產”。面對愈發發達的工業社會,他認為空間生產不僅是生產力的體現(自然空間與社會空間經過人類實踐與物質交換成為具有社會意義的具體內容),而且蘊含著生產關系(空間生產是人類活動,是物質生產的重要方式,不斷滿足人類日益增長的發展需要)。在理論論述中,列斐·伏爾從經濟、政治、生態三個維度反思了當時社會的空間生產問題[1]。

近年來,我國脫貧攻堅戰大幅推進,鄉村振興工作逐漸深入全國各地的鄉鎮地區。對于全面脫貧后的鄉村振興工作而言,文化藝術扶持逐漸成為其重要的組成部分之一。然而,逐漸興起、備受追捧與提倡的藝術鄉建,在空間的設計、生產與運用上并不盡善盡美,待熱血與情懷冷卻,當下國內的藝術鄉建不論是在經濟、政治還是生態層面,似乎都在逐一印證列斐·伏爾曾在其“空間生產理論”中提出的批判與反思。

1 空間生產理論下的藝術鄉建現狀

1.1 藝術介入鄉村的問題類型

習近平總書記強調“民族要復興,鄉村必振興”。正因如此,如今全國的鄉建項目百花齊放,以藝術為媒介參與的鄉村振興項目更是不勝枚舉。然而中國當代藝術家渠巖在《鄉村危機,藝術何為?》一文中提到,“藝術活動難以有效解決鄉村長期積累的問題,也忽略了鄉村的精神復興與文明建構,忽略了鄉村的歷史脈絡與文化差異,忽略了鄉村信仰體系和禮俗社會的特性,忽略了鄉村以村民為主體的訴求與愿望”[2]。由此可見,在這樣一片藝術鄉建繁榮景象的背后,如果采取以下幾類藝術介入鄉村的方式,不僅其形式與內容單一且雷同,文化基礎缺失,宏觀設計也亟待引導與推敲。

1.1.1 重構鄉村空間

以文旅發展為名頭,利用城市近郊土地資源開展的鄉村振興工作,或由政府主導統一開發,或是依托房地產項目,大多主張修復或重建鄉村空間。這些被冠以“度假村”“文化休閑小鎮”“花都”“花世界”等后綴的文旅項目,與多年前飽受詬病的網紅城市旅游商業街(它們雖然大多依托歷史古跡而建,但最終提供的產品與服務淪為千篇一律的小商品、小吃店的“逛吃消費一條街”)如出一轍。

這些是美麗城鎮建設、城鄉一體化建設下的產物,也是政府或企業尋到政策利好條件后的盲目開發。或許在如此大力的改造后,空間“洋氣了”,也帶來了更好的經濟效益,只是空間中原本的人和物也被悉數替代。

1.1.2 下沉藝術展演

為積極響應和落實公共文化服務,部分地區的城市藝術展演資源逐漸向鄉村地區傾斜。然而,以“送戲下鄉”為首的一系列藝術展演流于形式,往往只是滿足地方的政策性要求,不僅與鄉村、村民的生活了無瓜葛,不尊重在地文化的藝術下沉,更無法切實地在鄉村建設層面有所作為。

除此之外,大多數作品從城市直接投放到鄉村,而作為展演主陣地的鄉村,村民的切實訴求無人過問,村民集體“失語”。類似的藝術鄉建留存在新聞稿、宣傳視頻和地方工作報告中,就是沒有在村子里真真切切地留下深遠的印記。

1.1.3 消耗鄉村資源

部分藝術家或者藝術團體以藝術惠民為由走進鄉村進行藝術創作,看似為利好事件,然而由于有關條文存在不足,藝術家們的行為不受法律或道德約束,他們一方面肆無忌憚地利用鄉村天然的生態與人文資源大搞個人創作,另一方面對自己擾亂鄉村生活秩序和自然環境的行為毫不在意。他們日復一日進入鄉村開展低投入高回報的商業行為,不僅沒有達到“藝術介入鄉村”的初衷,反而對鄉村資源造成了極大消耗與浪費。

1.2 立足空間生產的問題反思

不難看出,部分存在問題的藝術鄉建項目不論是在經濟、政治還是生態層面都存在發展困境。

1.2.1 經濟維度

空間生產逐漸成為獲取更多經濟效益的方式之一。隨著文旅小鎮等一系列鄉村空間重構項目的規劃、建設和關閉,空間生產成了多方在順應社會發展的同時實現經濟利益的方式和媒介,也成了生產和消費的目標及本身。然而只是一味追求獲得更多利潤而采取的空間增值行為似乎并不是藝術鄉建的長久之計,城市空間向不發達地區的規劃和擴張有待商榷。

1.2.2 政治維度

空間生產是如今社會進行政治統治的一種方式。列斐·伏爾認為空間生產可能成為意識形態的體現和權利的彰顯,也是社會階層之間的斗爭之地。當下,不論是城市還是鄉村,地方的發展規劃由政府統一決策部署,這本是為了各地區能夠更好地協同發展,但由于部分中間部門和機構的“懶政行為”,政策沒有得到更為精細化、在地化的處理和落實,導致鄉村空間在生產開發上同質化、單一化現象嚴重。除此之外,國家借助其行政力對文化事物進行同一的部署與改造,或許會在一定程度上制約鄉村與村民對文化的自主選擇權,從而在根源上弱化藝術鄉建實踐主體的原生動力。

1.2.3 生態維度

空間生產的過度開發使資源豐富地區開始出現生態問題。習近平總書記強調“綠水青山就是金山銀山”。一方面,城市化進程使得部分空間和空間內容的工業化生產加速,廢棄廢水超額排放,農田植被幾近破壞;另一方面,部分積極號召打造生態文旅的項目,也一邊拉平原有鄉村生態,一邊費時費力費資源地在原地重新制造出新的綠色風景線。在空間生產如火如荼進行的同時,為克服生態危機和實現鄉村可持續發展,關注空間生產生態化發展刻不容緩。

基于萬事萬物的因果效應,以上種種發展困境也會反作用于村民自身,加深當地人“失語”現象。居民的言行會陷入較為保守與固化的局面,鮮少主動需求,自我意識較弱,內生動力不足,對政府的長期依賴,使其內生動力十分欠缺,對更多的更高層次的精神追求渴望較小。人民群眾作為需求側沒有充足的內生動力,供給側將更難尋覓合適的內容與模式與之匹配。這儼然是上述問題鄉建類型的惡性循環。

2 關照多元主體性的藝術鄉建思路

以2004年為起始年(2004年12月,黨中央、國務院提出實行“工業反哺農業、城市支持農村”政策后,農村迎來了較好的發展環境),政府、企業和村民各自以不同的角色參與到鄉村建設中。藝術鄉建的各個參與主體在鄉村空間這一場域不斷發生互動關系,他們在為滿足切身需要不斷交互的同時,也受到外部因素(制度、規則、意識形態等)的影響,相互制約。中國社會科學院哲學研究所中國文化研究中心在站博士后劉姝曼在《鄉村振興戰略下藝術鄉建的“多重主體性”——以“青田范式”為例》一文中提出:藝術參與鄉村振興,在一個尊重多元差異性、地方性知識及生命尊嚴的價值體系中……是帶動一種社群共同參與的力量,借由多主體參與或融合,整合了政治、經濟、文化等多元因素的復雜共同體的塑造[3]。

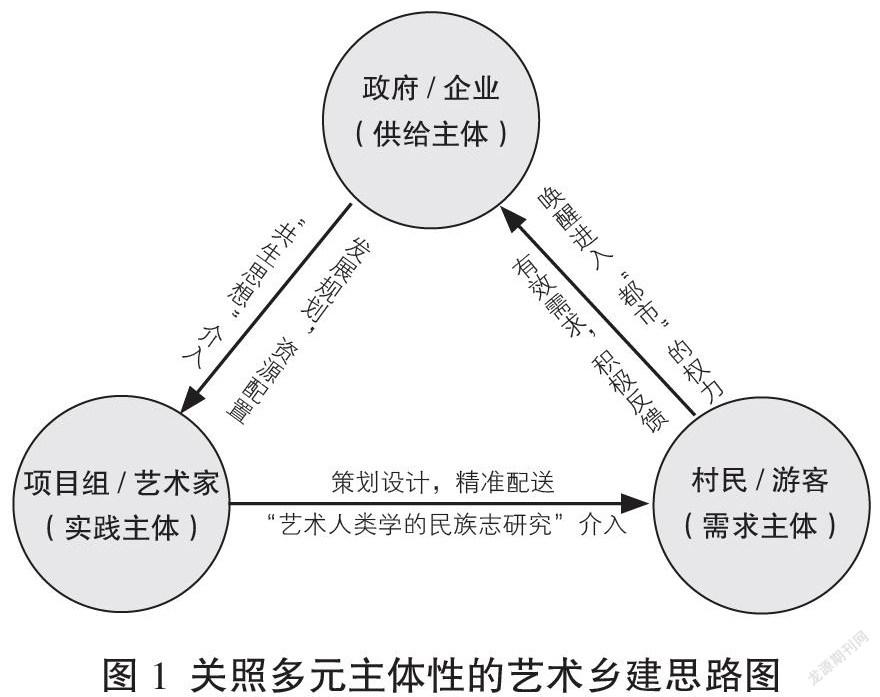

因此,筆者試圖建立起關注不同藝術鄉建參與主體的主體性思路(見圖1),形成政府與企業、項目組與藝術家、村民與游客之間相互理解、尊重、制約的三足鼎立局面,以此更好地化解前文提及的種種問題。

2.1 供給主體的全局觀——政府/企業

首先,企業或政府作為藝術鄉建的供給主體,應當幫助空間生產過程中各要素共存共生。在鄉村空間再生產的活動中,政府通常扮演內部引導者角色,而企業則是外部推動力。各層級部門的管理者首先應樹立全局觀念,以“共生思想”(黑川紀章在20世紀80年代提出,其建筑設計的理論核心為異質文化的共生、人與自然的共生等)介入鄉建工作的統籌與部署,合理配置資源。政府以引領和監管為主,充分發揮政策咨詢和公共管理的職能,啟蒙鄉村智慧。鄉鎮與鄉鎮之間存在文化、地理位置和經濟水平的差異,一個成功的文藝鄉建案例不一定適合直接向千千萬萬個鄉鎮復制。換言之,鄉鎮的文藝鄉建工作是因地制宜的,政府須摒棄一勞永逸式將政策內容復制粘貼的工作模式,企業也須堅持“文化+商業”“社會+經濟”的供給理念。作為供給主體,政府和企業的工作不僅要對地方的經濟發展作出貢獻,也不能拋下社會語境下的人、文化與自然。

2.2 實踐主體的在地化——項目組/藝術家

項目組和藝術家是藝術介入鄉村建設的實踐主體,在政府和企業的政策引領與資源支持之下,項目組與藝術家對不同鄉村空間的再生產活動進行設計與實地落實。在筆者看來,粗略的政策解讀和觀念滲透只能對人們產生微弱且緩慢的實際影響。因此,作為實踐主體,項目組和藝術家們需要建立藝術人類學的實踐意識,培養民族志的研究能力,將具體方案的策劃與設計建立在分析總結田野調查研究結果的基礎之上。方李莉在《美術觀察》雜志的訪談中表示:在任何項目實施之前,都要開展調查研究工作,了解當地村民們的生活現狀和生活需求,同時激發他們自身的創造力,關心和重視他們的創造性勞動[4]。藝術鄉建的空間生產工作的核心是鄉村,實踐者需要尊重村里的一切,像精準扶貧一樣,最大限度地將在地化內容實現精準配送。一味改造重建和大力開發遠脫離原住民生活日常的“空降”藝術項目或藝術家行為不一定能為鄉村真正帶來穩定收益,而每一個根植于鄉土文化、造福于一方人的藝術鄉建方案一定是需要實踐主體不斷深挖發展內核與地區群落生態之間更深層次關聯的。

2.3 需求主體的參與性——受眾(村民/游客)

受眾由村民和游客兩部分構成,二者是藝術鄉建活動的需求主體。在整個鄉村建設的過程中,受眾需要充分發揮主觀能動性,一方面向供給主體表達需求,另一方面有意識地對實踐內容作出積極反饋。然而,現階段村民與游客“進入‘都市’的權利”(這里的“都市”是意指,借列斐·伏爾在《空間生產理論中》中“都市之外的人進入都市的權利”的原意,指代獲得一項本該擁有的共同權利)亟須被喚醒。尤其是村民,他們對生存空間與精神空間的權利意識較為薄弱。通過鄉村的個別組織——鄉賢、鄉村精神領袖或能人高手的帶動,實現需求主體從旁觀到參與,從事不關己到事事關心轉變。鄉村和鄉土文化是來到這個空間的人的精神堡壘,重視他們的主體性與參與性,讓他們從藝術鄉建中有所收獲,鄉村空間再生產才有意義。只有激發需求主體的活躍性,才能夠充分調動起鄉建項目親歷者的文化自覺意識,從而將不同的意見和建議向政府與企業及時輸出、有效反饋。只有這樣的藝術鄉村建設才會形成良性循環,才是有活力和可持續的[5]。

3 結語

“藝術賦能村民,村民振興鄉村”,以犧牲村民主體精神與鄉村財富換取的鄉建發展得不償失。文章從列斐·伏爾的空間生產理論角度分析了當下國內藝術鄉建的空間生產帶來的經濟、政治和生態維度的問題和現狀(出現問題的藝術介入類型往往脫離了鄉村實際情況,各參與主體都只專注自身,或是政策覆蓋,或是藝術追求,或是經濟效益,或是被動接受),并基于現實困境,提出關照多元主體性的藝術鄉建思路,嘗試構建從供給主體到實踐主體再到需求主體的閉環式的藝術鄉建思路。

中國人自古以來就有鄉土情結,村子和土地是生命之根,也是文化之根。鄉村有著最廣闊的土地資源,是數以萬計村民賴以生存、繁衍的物質家園和精神寄托,或許有朝一日,這里會成為“人類社會再次尋找到的新的發展模式下的一塊包含農業文明智慧的生態之地”。正因如此,鄉村經不起一時興起的亂砍濫伐和大肆擴建。反思重構中國鄉村的藝術鄉建之路顯得尤其必要,鄉村傳統文化失落、村民漠然無動等現實狀況都需要以更合理的方式進行有效調節。

參考文獻:

[1] 孫全勝.空間生產:從列斐伏爾到福柯[J].江漢大學學報(社會科學版),2015,32(4):89-95,126.

[2] 渠巖.鄉村危機,藝術何為?[J].美術觀察,2019(1):6-8.

[3] 劉姝曼.鄉村振興戰略下藝術鄉建的“多重主體性”:以“青田范式”為例[J].民族藝術,2020(6):135-143.

[4] 李修建.方李莉:藝術鄉建的人類學視野、方法與觀念[J].美術觀察,2019(1):18-21.

[5] 王憲舟,王昕晨,夏晉.保護鄉村主體尊嚴:藝術鄉建的合理路徑探析[J].藝術與設計(理論),2021,2(1):30-32.

作者簡介:陳夢笛(1998—),女,江蘇揚州人,碩士在讀,研究方向:公共藝術教育、文化藝術鄉建。