基于CiteSpace的湘西傳統聚落研究知識圖譜分析

李 果 ,焦一卓,沈守云

(1. 中南林業科技大學 風景園林學院,長沙 410004;2. 湖南省自然保護地風景資源大數據工程技術研究中心,長沙 410004)

傳統聚落是不同歷史時期人與自然相互作用逐漸形成的,具有悠久歷史文化、鮮明地域特征和較為完整的景觀風貌的城鄉聚落,如傳統村落、古鎮、古城等.本研究中的“湘西”,是指湖南省西部少數民族聚居的區域,包括作為核心區域的湘西土家族苗族自治州(簡稱湘西州),以及其周圍具有相似民族與文化特征的區域.湘西境內山地起伏,河網密布,植被郁閉度高.大部分傳統聚落由少數民族聚居,各民族文化與自然山水環境相互作用,形成了獨具地域特色的傳統聚落集群,其中依山傍水、山地梯田、木結構鄉土建筑等特征最為突出[1].湘西與我國的西南地區接壤,發揮著連南通北、引東接西的作用.起于唐宋的“川鹽古道”便路經此地,號稱“中國南方長城”的明清古代軍事防御工程苗疆邊墻也分布于此.可見,湘西傳統聚落在地理區位和地域文化方面都具有典型代表性.同時,湘西山地交通不便,區域經濟整體發展滯后,眾多傳統聚落因免遭現代化建設影響得以保存至今.

目前,湘西地區正處于鄉村旅游快速發展和鄉村振興大力實施的背景下,為了避免在鄉村建設中對傳統聚落造成破壞,亟需加強對傳統聚落保護和可持續發展的認識,把握傳統聚落保護和利用的演進歷程和發展動向.因此,本研究通過對知網近20 a 的湘西傳統聚落研究展開知識圖譜分析,梳理湘西傳統聚落的研究時段、熱點等,厘清湘西傳統聚落的保護和利用方向,揭示現有研究存在的不足,以期對湘西傳統聚落的保護和可持續發展研究提供指引和參考.

1 數據來源與研究方法

為了較為全面地搜索湘西傳統聚落研究論文,本文以“湘西”為篇名,分別以“傳統聚落”“傳統村落”“傳統村鎮”“名村”“名鎮”“名城”“古村”“古鎮”和“古城”作為主題詞,將中國知網收錄的學位論文、學術期刊論文作為核心數據庫展開檢索.對檢索結果進行檢查和整理,刪掉內容不相關條目,收集了 2001—2020 年(數據獲取截止日為2020-12-31)近20 a 共計222 篇湘西傳統聚落研究論文并構建數據集.

知識圖譜構建采用CiteSpace(5.7.R2)引文可視化分析軟件.CiteSpace 能快速分析一定時期內傳統聚落的研究趨勢與發展動向,把握前沿領域的演進歷程,目前在中國傳統聚落研究領域已有一定運用[2-4],而運用在湘西傳統聚落研究中尚存空白.因此,本文基于CiteSpace 方法,對數據集中的論文關鍵詞進行共現分析,構建了湘西傳統聚落研究知識圖譜.CiteSpace 中相關參數設置如下:分析時段為2001-01~2020-12,時間切片設為1 且閾值設定為Top50,節點類型選“關鍵詞”,網絡連線的強度計算使用Cosine 算法,運行并繪制關鍵詞共現網絡,同時進行聚類分析繪制時間線圖來突出重要信息.為增加可讀性,對關鍵詞聚類時區圖進行網絡裁剪,裁剪參數選擇最小生成樹和修剪切片網絡.

2 湘西傳統聚落研究時段及熱點分析

湘西傳統聚落研究發文量體現了該領域學者的關注度和活躍程度.分析湘西傳統聚落研究發文量趨勢(見圖1)可知,湘西傳統聚落相關研究論文始于2001 年;在2001—2005 年期間相關研究進展緩慢,對傳統聚落的關注度較低;在2002年和2005 年發文量為0;2006 年之后,相關研究論文數量逐漸增加,且出現了3 次峰值,分別是2008 年、2013 年和2017 年.總體而言,雖然近20 年湘西傳統聚落研究論文年發文量時高時低,但整體呈上升趨勢.

圖1 湘西傳統聚落研究發文量趨勢

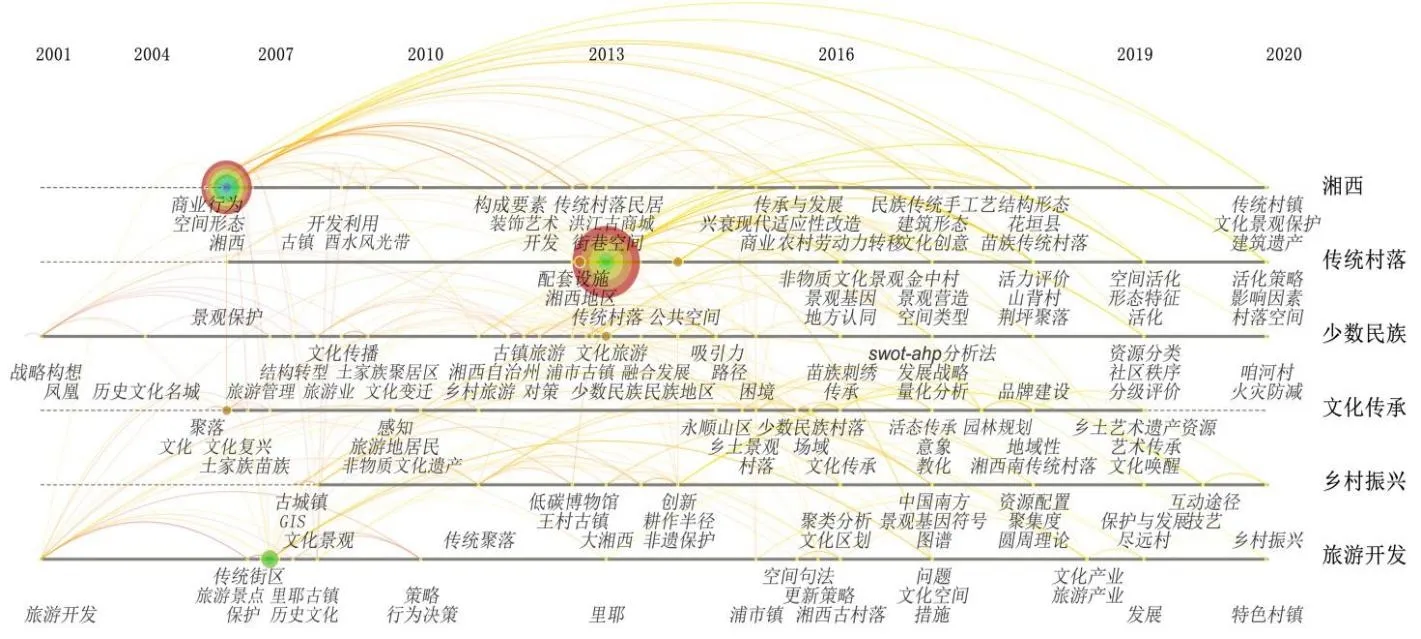

將論文數據集導入CiteSpace,繪制2001—2020 年間湘西傳統聚落研究熱點關鍵詞時區圖,見圖2.時區圖中的關鍵詞字符大小與其中心性強度和共被引次數呈正相關,如湘西、傳統村落字符最大,表明其中心性最強,共被引次數也最多.綜合文獻研究和先驗知識,本文將湘西傳統聚落研究分為傳統聚落旅游開發與文化研究起步期、傳統聚落保護更新與可持續研究拓展期和傳統聚落資源保護與扶貧研究活躍期3 個階段.下面對各時段及其熱點進行分析.

圖2 湘西傳統聚落研究熱點關鍵詞時區

2.1 傳統聚落旅游開發與文化研究起步期

學者們對湘西傳統聚落的關注緣起于2001年,這一年湘西州鳳凰縣入選為中國歷史文化名城,隨后5 a 總計4 篇期刊論文皆是以鳳凰古城為研究對象.此后的2005 年和2008 年,湘西州龍山縣里耶鎮和永順縣芙蓉鎮分別入選為中國歷史文化名鎮,至此湘西傳統聚落相關研究逐漸增多,僅2008 年當年發文量便有10 篇,出現第1次峰值.可見,在湘西傳統聚落研究中,國家級古城鎮是最早被關注的對象,一直到2012 年研究對象仍以古城鎮為主.

2001—2012 年,湘西傳統聚落研究尚處于起步期,研究內容多為描述性的旅游開發和策略研究、文化特征及其保護研究等,主要包括:1)圍繞古城、古鎮旅游展開的旅游資源開發[5-6]、旅游產業與文化復興[7]、民族文化旅游[8]等研究,如關鍵詞“旅游開發”“旅游資源”“鄉村旅游”等;2)圍繞古城、古鎮文化特征及其保護展開的非物質文化[9]、空間[10]、建筑[11]等研究,如關鍵詞“土家族”“苗族”“道家思想”“非物質文化遺產”“風水文化”“空間形態”“傳統民居”等.可見,自國家開展歷史文化名城、名鎮的評選和保護以來,湘西傳統聚落的旅游開發與文化保護等成為了研究熱點,其研究成果為后期傳統聚落保護更新和可持續研究提供了重要的前期基礎.

2.2 傳統聚落保護更新與可持續研究拓展期

2012 年,中國傳統村落調查工作開始在全國實施,旨在摸清家底,更好地保護傳統村落.同年12 月,全國首批646 個傳統村落名單被公布,其中湘西州傳統村落就有17 個,占比2.6%.根據圖1 所示,湘西傳統聚落研究發文量在2013年達到第2 次峰值,共計19 篇,研究內容中除古城鎮依舊為熱點外,古村落、傳統村落等相關研究逐漸增多.可見,湘西傳統村落提名是引起發文量明顯增加的主要原因.至此,湘西傳統村落研究開始受到學者的普遍重視.2012 年以來,中國傳統村落名錄數量不斷增加,一系列圍繞傳統村落保護的相關政策措施陸續發布.以湘西州為例,在2016 年公布第4 批中國傳統村落名錄后,湘西州傳統村落數量達到了82 個.由此學者們對傳統村落的關注度也在持續上升,其中在2017年發文量達到36 篇,出現第3 次峰值.統計2013—2017 年間湘西傳統聚落研究發文量可知,研究對象為傳統村落的發文量大量增加,約為古城、古鎮發文量的2 倍.可見,傳統村落是該時期湘西傳統聚落研究的重點.

2013—2017 年,湘西傳統聚落研究的年均發文量較上一時期有明顯的提高,研究處于持續拓展期.除了延續對傳統聚落旅游[12]、文化[13]等的研究外,研究領域更加多元,且更多關注傳統聚落保護更新與可持續發展,如對傳統民居現代適應性[14]、景觀形態更新[15]等展開了研究,相關熱點關鍵詞有“生態適應性”“現代適應性改造”“更新策略”“美麗鄉村建設”等.另外,定量研究方法也逐漸被運用到傳統聚落評價中,如對傳統聚落文化景觀的相似性評價與聚類分析[16]等.湘西傳統聚落數量眾多,遠不止目前國家所公布的歷史文化名城名鎮名村和傳統村落名錄等,這些傳統聚落有著豐富的自然和人文風景資源,但同時也普遍面臨著空心化、貧困、自然衰敗等問題.隨著傳統聚落旅游熱的迅速升溫,一些傳統聚落在提高經濟收入的同時也因保護和管理維護不當受到了不可逆的建設性破壞.因此,對湘西傳統聚落的保護、更新和可持續發展的研究尤為緊迫.

2.3 傳統聚落資源保護與扶貧研究活躍期

2018—2020 年,湘西傳統聚落研究論文數量較2017 年略有下降,但年發文量整體趨于穩定,均在20 篇以上,是傳統聚落研究的活躍期.在這一時期,國家對湘西傳統聚落保護的不斷重視促進了相關研究的開展,其中國家歷史文化名城、名鎮、名村和中國傳統村落評選及其保護是推動湘西傳統聚落研究的主要驅動力.在2019 年6月公布的第5 批中國傳統村落名錄中,湘西傳統村落數量大幅增加,其中湘西州傳統村落數量就達到了172 個,可見未來湘西傳統聚落研究仍是學者關注的熱點.此外,鄉村旅游、全域旅游發展戰略在湘西大力實施.作為鄉村旅游重要文化旅游資源之一的傳統聚落,發展旅游業是必然趨勢.由此開展的文化和旅游資源保護利用相關研究也逐漸增多,如文化資源保護研究[17]、景觀基因研究[18]、旅游資源分類與評價研究[19]、文化遺產保護與傳承研究[20]等,此外傳統聚落保護更新與可持續研究也在持續進行[21].

這一時期湘西積極響應國家政策實施鄉村振興戰略,全面推進鄉村旅游發展,深入實施旅游扶貧工程.相關研究熱點關鍵詞包括“生態補償”“生計響應”“資源配置”“精準扶貧”等,研究內容涉及文化景觀保護性補償研究[22]、傳統產業轉型研究[23]等,這對指導湘西傳統聚落的資源保護與旅游扶貧實踐具有重要意義.

3 湘西傳統聚落研究聚類分析

在CiteSpace 中對湘西傳統聚落研究熱點關鍵詞進行聚類,并繪制出突出重要信息的熱點關鍵詞共被引文獻時間線聚類圖譜,以解讀湘西傳統聚落研究領域的主要研究線索.為了增加可讀性,本文使用網絡裁剪方法,選取了前6 項主要關鍵詞聚類主題,依次是“湘西”“傳統村落”“少數民族”“文化傳承”“鄉村振興”和“旅游開發”(見圖3).其中,“湘西”“傳統村落”“少數民族”可以理解為以土家族、苗族等少數民族傳統村落集聚分布的湘西典型區域,對其他少數民族聚居區的傳統聚落研究具有一定借鑒作用.“文化傳承”是傳統聚落地域文化、民族文化與文化遺產研究的重要目標;“鄉村振興”“旅游開發”與當前國家鄉村振興戰略、鄉村旅游和全域旅游政策的實施密切相關,是現階段促進湘西傳統聚落保護與發展的重要路徑.

圖3 湘西傳統聚落熱點關鍵詞共被引文獻時間線聚類圖譜

3.1 湘西傳統村落研究

傳統村落是湘西傳統聚落的重點研究類型,研究內容主要聚焦在傳統村落空間、形態、構成要素(建筑、街巷、裝飾、配套設施、非物質文化等)、文化景觀保護和活化策略等方面.如李伯華等[24]基于圖式語言對湘西傳統村落空間布局特征進行了分析;徐美等[22]對湘西傳統村鎮文化景觀保護與生態補償的協同點、協同途徑、影響因素及作用機理等進行了探討.在保護范圍方面,2020 年湘西州入選傳統村落集中連片保護利用示范市.通過推動湘西傳統村落面貌全面改善,建立保護改造長效機制和增強生命力,對其他傳統村落集聚地區的保護和利用可以起到示范帶動作用.可見,對湘西傳統村落的保護范圍正從村落單體向村落集群尺度發展,而從區域尺度展開湘西傳統村落集群整體研究將會逐漸深入.

3.2 少數民族文化傳承研究

湘西自古便是土家族、苗族等少數民族聚集地,各民族的文化景觀、非物質文化等地域特征顯著.因此,針對民族文化特征及其傳承開展的文化傳播、文化變遷、文化復興、文化喚醒、文化旅游等研究一直是學者關注的重點,如李甫春[7]立足地域民族文化資源,展開了旅游產業開發與民族文化復興調查研究.其中,文化旅游又是推動湘西少數民族文化傳承的主要途徑之一,文旅融合的相關研究包括旅游資源分類分級評價、旅游管理、結構轉型、融合發展等.

保護和傳承湘西民族文化,需建立健全文化保護傳承的長效機制,進一步加強對全境歷史文化資源的調查和研究工作.以湘西州為例,當地政府正大力創建非物質文化遺產的搶救性保護、傳承激勵、培養培訓和考核評價機制,加強對非遺項目庫、代表性傳承人和民族特色村寨群方面的建設,做好文化遺產保護傳承.

3.3 傳統聚落鄉村振興和旅游開發研究

鄉村振興和旅游開發與湘西傳統聚落可持續發展關系密切,相關研究主要圍繞文化和旅游資源2 個方面展開,包括文化產業、文化空間、文化景觀,以及旅游產業、旅游景點等.如李超[25]分析了湘西里耶古鎮在鄉村振興國家戰略驅動下的歷史、民族、生態文化資源特色產業,提出了古鎮保護與建設策略;艾菊紅[20]提出了在發展旅游業的過程中將傳統村落作為完整的文化空間,探討了湘西鳳凰傳統村落的可持續保護與開發;王迪云[5]基于鳳凰旅游資源提出了“大旅游”的開發戰略構想.此外,傳統聚落研究的方法和技術更加多元,包括GIS 技術、空間句法、聚類分析、景觀基因符號、圖譜、圓周理論模型等.如鄧運員等[26]基于GIS 構建了湘西鳳凰古城的文化景觀管理信息系統,以提高古城旅游管理水平.

目前,湘西正大力發展鄉村振興和旅游,打造土家族、苗族人文生態旅游區和古城古鎮古村旅游板塊,結合鄉村振興引導支持傳統村落旅游產業發展,推動傳統村落的農業由生產導向的單一業態向市場導向的多元融合發展的新業態轉型.可見,在今后一段時間,鄉村振興和旅游開發仍是湘西傳統聚落研究的重要內容.

4 結論與展望

4.1 結論

結合近20 a 湘西傳統聚落研究時段、熱點與聚類分析結果可知:1)湘西傳統聚落研究緣起于古城鎮保護,發展于中國傳統村落評選,發文量在2008 年、2013 年和2017 年出現了3 個峰值,整體研究趨勢與國家相關政策文件發布時間緊密相關;2)湘西傳統聚落研究經歷了起步期、拓展期和活躍期3 個階段,由最初的旅游開發向資源保護方向發展,由注重傳統聚落文化遺產、空間形態等研究向傳統聚落活化、更新、可持續發展和扶貧研究方向轉變;3)湘西傳統聚落保護范圍從聚落單體向聚落集群尺度轉變,將區域傳統聚落集群視作統一整體,在保護區域傳統聚落景觀、傳承地域文化、促進鄉村特色產業發展等方面有促進作用;4)湘西傳統聚落研究對文化資源及其保護關注較多,而對傳統聚落自然生態環境保護研究的發文量較少,關注程度尚存不足;5)湘西傳統聚落的特色產業、可持續生計與精準扶貧等經濟社會相關研究在區域鄉村振興和旅游開發中開始被關注,但研究成效還有待進一步探討;6)研究方法從傳統的聚落特征定性描述逐漸過渡到了定性與定量研究方法相結合.

4.2 展望

湘西傳統聚落研究知識圖譜的分析結果,對指導湘西以及其他區域的傳統聚落保護和可持續發展研究具有一定的參考與借鑒意義.其主要體現在傳統聚落的研究范圍、研究內容和方法上,包括:1)傳統聚落保護和利用研究范圍將逐漸區域化和整體化,從傳統的聚落單體保護擴展到對一定地域范圍內的傳統聚落集群的整體保護.2)保護內容除了重點關注傳統聚落物質和非物質文化外,還需加強對聚落與聚落之間開展文化交流與傳播的文化空間、文化廊道的關注,以及對聚落外圍自然空間的生態環境的保護,以促進傳統聚落自然和文化資源的協同保護與可持續利用.此外,應加強對影響傳統聚落生存發展的社會、經濟因素的研究,思考如何實現傳統聚落旅游扶貧、精準扶貧目標,解決傳統聚落生計問題,綜合提高傳統聚落集聚區域的生態、文化、社會和經濟效益.3)在保護方法上需要進一步加強大數據下的定量研究方法、空間分析技術等在傳統聚落保護和利用研究中的應用,提升研究的客觀性、精準性和科學性.

當下,湘西正大力實施鄉村振興戰略和旅游扶貧工程,為推進生態保護、文化傳承、脫貧攻堅、產業提質、基礎配套等工程建設,制定了傳統聚落保護發展規劃和保護條例.在湘西地區“十四五”產業發展規劃中,將湘西地區定位為湖南省鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的關鍵區域,提出結合傳統聚落保護利用,鼓勵特色村鎮景區化建設,推進村鎮文旅融合與創新和促進“互聯網+旅游”發展.可見,未來景區化建設、文旅融合和依托大數據平臺的現代化技術應用將是湘西傳統聚落研究的重要方向,但同時傳統聚落面臨的保護和開發建設矛盾也是值得思考與亟待解決的問題.因此,需要開展傳統聚落集聚區域旅游環境承載力研究,探討生態環境、景觀特征和經濟社會維度的承載力水平,綜合衡量區域生態、資源、文化、經濟和社會環境,從而保障湘西地區傳統聚落集群的整體保護與可持續發展.