一種基于二氧化碳捕集吸收塔裝置的系統優化設計

王偉健

(中石化石油工程設計有限公司,山東 東營 257000)

全球氣候變暖問題非常嚴峻,已經成為威脅人類可持續發展的主要因素之一,控制溫室氣體排放以緩解氣候變化成為目前國際社會關注的熱點。2020年9月22日,第七十五屆聯合國大會一般性辯論上指出:“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,爭取在2060年前實現碳中和”。在眾多溫室氣體減排技術方案中,二氧化碳捕集、利用和封存(CCUS)是一項可實現化石能源大規模低碳利用的技術,被稱為實現碳中和的“兜底技術”。

電廠鍋爐、鋼鐵廠、水泥廠、煉廠等均可產生低分壓、低濃度CO2煙氣;在中國,燃煤鍋爐是CO2的主要排放源,同時,具有集中及固定的特點,是碳捕集的主要對象。目前,國內最大的碳捕集項目國華錦界電廠15萬噸/年碳捕集項目已經投運成功,國電泰州電廠50萬噸/年碳捕集項目已經啟動建設,甘肅隴東能源公司150萬噸/年二氧化碳捕集利用與封存研究及示范項目也在策劃實施中。

對于我國,發電廠豐富的CO2資源對開展CCUS全產業鏈建設具有獨特優勢,加快建設百萬噸級CCUS項目,打造系統CCUS大規模樣板工程,對提高中國CCUS技術能力和“雙碳”目標實現具有重要意義。

1 二氧化碳捕集吸收多功能塔

針對百萬噸級低分壓CO2捕集工程,水洗塔、吸收塔等大型塔器的設計和制造是一項難度大并且具有挑戰性的工作。目前,國外僅有兩個百萬噸級低分壓CO2捕集工程應用案例,其反應塔器都是分體設計和建造的,塔器系統龐大、煙道安裝空間大,國內尚未有百萬噸級低分壓CO2捕集工程的應用案例。美國140萬噸/年的新佩特拉碳捕集項目和加拿大100萬噸/年的邊界壩碳捕集項目則借鑒了脫硫塔和冷卻塔的設計制造經驗,將吸收塔設計為方塔形式。方塔較之圓塔主要優勢在于,方便采用鋼筋混凝土結構,填料加工難度小,造價相對經濟,塔內件分塊類型較少,同類型之間可替換,設計、制造及安裝方便。

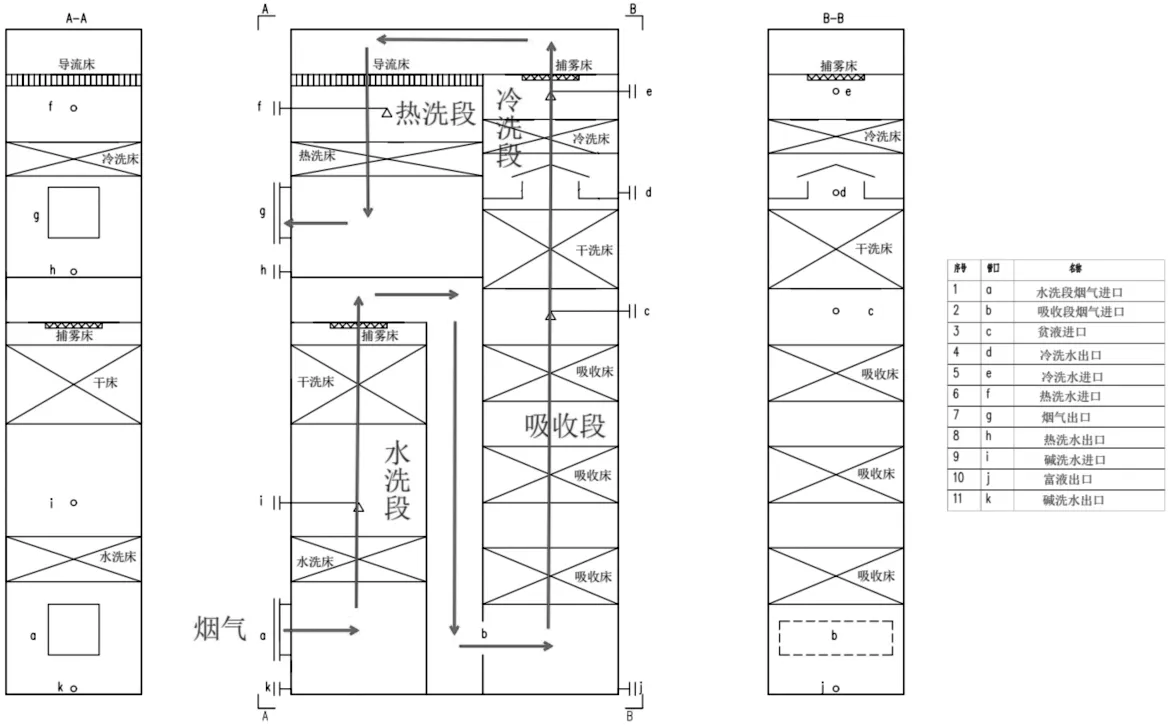

二氧化碳捕集吸收多功能塔是在二氧化碳捕集工程分塔模式基礎上進行了優化設計,主要用于二氧化碳捕集系統,吸收CO2在二氧化碳捕集系統中是一個重要環節,包含水洗段、吸收段、冷洗段、熱洗段。

以小試試驗裝置(5800mm×2400mm)為例,具體工藝流程為:來自界外的煙氣由水洗段下部煙氣進口a進入塔內,與水洗段的噴淋堿洗水接觸;同時,溫度降至45℃,然后,經百葉窗進入多功能塔吸收段,與從塔頂噴淋而下的貧液進行傳質傳熱,脫除煙氣中的CO2,然后依次進入冷洗段、熱洗段洗滌后返回界外(圖1)。

圖1 二氧化碳捕集吸收多功能塔結構示意圖

2 系統結構

2.1 水洗段

水洗段設置有水洗床、干床、捕霧床、堿洗水進口與堿洗水出口;水洗段作用為去除煙氣中的SO2及部分NOX,為了保證脫硫效果,吸收多功能塔堿洗水呈堿性,可在洗滌水管線中加入少量氫氧化鈉。水洗床作用為相當于氣液分布器,是液體與煙氣接觸更加充分。

2.2 吸收段

吸收段設置有吸收床、干床、貧液進口與富液出口;吸收段作用為吸收煙氣中的CO2,煙氣從煙道進入多功能塔吸收段,與從塔頂噴淋而下的貧液進行傳質傳熱,脫除煙氣中的CO2,貧液為復合胺溶液,富液為吸收CO2后的復合胺溶液。

2.3 冷洗段

冷洗段設置有冷洗床、捕霧床、冷洗水進口與冷洗水出口;冷洗段作用為洗掉煙氣中的胺溶液,有效控制了胺逃逸,減少了藥劑損耗。

2.4 熱洗段

熱洗段設置有導流床、熱洗床熱洗水進口、熱洗水出口與煙氣出口;熱洗段作用為脫除CO2的煙氣經過熱洗,可以帶走系統內部水分,使系統內水分降低,有效減少藥劑損耗。

3 設備特點

二氧化碳捕集吸收多功能塔器集原料氣深度凈化、CO2吸收反應、吸收溶劑逃逸控制、系統水平衡控制等功能于一體的新型二氧化碳捕集吸收多功能塔。相比傳統分塔模式,新型多功能塔簡化了工藝流程,降低了占地面積;并設置通過高溫堿性熱水洗滌,控制排煙溫度和系統的水平衡的同時回收部分吸收劑,減少了吸收劑損耗。

4 結語

新型多功能塔雖然相比傳統分塔模式,簡化了工藝流程,降低了占地面積。但由于是首次采用此結構,且為特大型塔器,在進行工程應用前,需針對一些關鍵問題開展研究,以指導工程設計:一是多功能吸收塔存在諸多拐角,設置較多折流板可能會增加局部阻力,需優化塔內內部結構及通道,選取最佳填料布置位置和高度,降低煙氣的全程流阻并確定流阻大小,便于風機選型;二是由于多功能吸收塔流動通道復雜,進料點較多,塔徑較大,需開展氣液分布器優化設計,實現氣液均布從而有效傳熱傳質,保證塔效;三是內構件支撐件跨度較大,需要進行結構設計及強度核算,確保長期穩定支撐。