“因之古村,相借相生”之鄉村空間與文化復興

——以山西省晉中市范村鎮上安村為例

文/廖 瑩 山西大學 講 師英國卡迪夫大學 博士研究生

1 因借相生

1.1“天人合一”——中國傳統文化影響下的因借共融

“天人合一”是我國認識自然,改造自然,與自然和諧共生的重要主旨思想。作為經世進取的儒家的主要脈絡而言,與天地合德,日月合明,四時合序的大宇宙觀,是中國古代社會所追求的思想最高境界。傳統造園也以此思想為背景,制定明確的目標,因地制宜,成就一個個佳作。就現代城市與古村落共同發展的指導思想而言,依然要符合傳統且賦予大智慧的思想背景,勢必要強調古村落保護發展的重要性,才可與城市平衡協調、人與自然和諧發展。就古村落、鄉村建設在國際上的地位也可在1964 年出臺的《威尼斯憲章》中體現其重要性,以及1985 年我國成為聯合國教科文組織《世界文化和自然遺產公約》的締約國,并提及“歷史文化名城、村鎮、街區等”的重要地位[1]。

1.2“巧于因借,精在體宜”的古典造園精髓對鄉村空間復興的啟示

我國傳統造園思想承載著中國傳統文化的精髓。園林“巧于因借,精在體宜”傳達傳統造園思想的核心要義,相互資借,闡釋兩種物質形態在空間中的互利關系,二者缺一不可,從而達到和諧共生,正如頤和園中的佛香閣因昆明湖的寬闊而氣勢磅礴。

我國古村落的空間形態同樣處于一個因借互利的空間發展模式中,體現著城市空間與鄉村空間之間的宏觀因借關系。隨著人類文明的不斷進步,“自然”在社會發展中所扮演的角色也逐漸改變,從崇拜到模仿,從改變到犧牲,鄉村或古村落則是由古羅馬哲學家、政治家西塞羅所認知的天然景觀的“第一自然”為背景,農業景觀之“第二自然”為載體,并臨界人工景觀“第三自然”[2],發展起來的空間形態,是人類文明與自然和諧自發形成的人類聚落,農田、耕地等成為人類利用自然的物質形態。城市的無限制擴張,侵蝕著鄉村自有的活力,甚至很多古村成為空村,打破了鄉村與城市的和諧,與因借相宜的思想相悖,某種程度上來說,致使古村落加速落末甚至消失,成為二者發展的桎梏。比如江浙地區打破原有水道縱橫的山水格局,填平水道造路蓋房,硬質景觀不斷增加,原有的地域空間形態改變,從而獨具水鄉生態特色的“自然”狀態也隨之更改,最終以之為文化背景的文脈斷裂[3]。城市與鄉村的關系應是在自然的大背景中討論,尋求保護第一自然,促進第二自然,規范第三自然并結合第四修復自然的良性循環下,得到城市與具有文化內涵的古村落之間的因借互生[4]。為此,融會貫通,在因借、體宜的啟發下,在尋求鄉村空間的復興之路中,參考城市地標空間以點帶面的因借互利的空間作用,形成鄉村空間從內部到宏觀的因借互利關系。

圖1 傳統園林思想精髓與古村、城市關系示意圖(圖片來源:作者自繪)

2 邊界空間形態與因借關系——以山西省晉中市范村鎮上安村為例

2.1 區位、村域概況與自然環境

山西位于黃土高原地區的東部,地貌復雜,多山地和丘陵。山西晉中境內古村落大多坐落于丘陵溝壑中,地形參差錯落。在這樣惡劣的自然環境中,古村落著重營建與環境緊密結合的建筑形態,從而使民居呈現出獨有的地域特色。

上安村位于晉中市太谷縣范村鎮,位于太谷縣與榆次區交界處,距太古縣城約31 公里,距省會太原市車程在1.5 小時范圍內。村莊背山面水而建,村域面積5.08平方公里,村莊面積0.125平方公里,是一個歷史文化悠久的自然村。截至2016 年,村莊在籍195 戶,常住144 戶,總人口413 人。

北枕元山、南臨金水,村域為丘陵地帶,地勢北高南低,村莊坐落于相對平坦的黃土塬上,村的東西兩面被自然形成的深溝隔開,形成了一處東、南、西三面有屏障的安全小區域。村域內約50%的土地為平緩坡地。

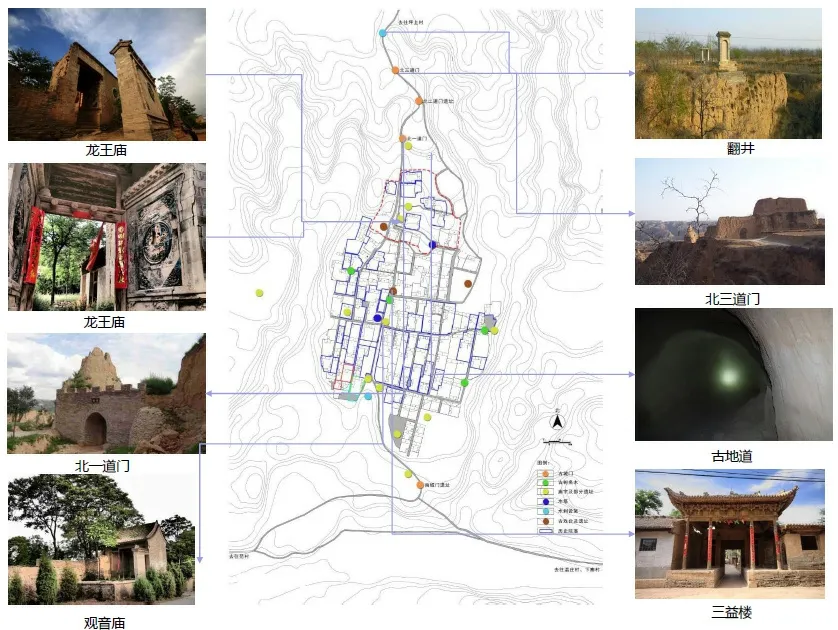

2.2 空間整體的因借關系

金水河于村南環繞流過,正北方為元山,村民歷代祖先均葬于此山,村的東西兩面被自然形成的深溝隔開,東、南、西三面均有天然的地勢屏障,在基址的宏觀層面就體現有“因借相生”的關系,借自然有利于形成易守難攻之地。自南向北有吊橋、南城門、南二道門、一道門、北二道門、北三道門、翻井,1 處金水河、1 個關帝廟、4 棵古樹、1 座元山、1 個古翻井、2 座古戲臺、3 座防御城門以及1 座瞭兵臺,形成村域內一山、一水、兩溝、六門的整體城寨古堡衛戍格局空間形態。

建筑是古村落空間形態的重要構成要素之一,山西省晉中市建筑群組的組合空間關系呈現以合院式布局為主,在儒家思想的影響下,中國形成以家族為社會生活重心、家庭生活為首的社會活動,故而形成組合而成的大院形態,擁居住,發展祠堂、書房、豐富花園作為院落的格局演變。上安村的居住形式以獨立院落為主,總共有獨立院落135 處,房間數量普遍為3 ~5 間,建筑層數以一層為主。另外也有個別家庭除擁有3 ~5 間正房室外,另又建設了1 ~2 間東西廂房,部分東廂房與大門相連,形成一體。

上安村無論從選址、空間構成要素層面都具有傳統園林思想影響下的因借關系,地處黃土高原給予了村域整體形態的空間因借,顯示出特有的晉中大院與黃土形態風貌的相互呼應,因地制宜,背山面水,依山在地形險要的狹窄地段修建防御城門,形成獨有的衛戍古村聚落格局,既與黃土高原發生相互關系,又構成以內部小空間合院圍合的建筑形態呼應整體的堡寨形式,形成一種類似同心圓式的空間模式,環環相套,相互關聯。

3“因借”理念影響下的上安村古村落復興空間形態設計模式討論

3.1 設計原則

3.1.1 古村地標空間巧借相宜

凱文·林奇的《城市意向》中總結了空間中的重點要素體現了標志物在城市意象中的重要性,然而除了在城市空間中的運用,可以將此概念與古村落建設相聯系,在滿足整體村域因借相宜、“天人合一”的思想背景下,以邊界空間作為貫穿村域歷史文化的空間載體,聚集和把控傳承要素,總結文化符號,并以此空間進行設計,體現出空間的綜合性,使之融合城市與鄉村的溝通功能空間,發揮其標志性、聯系性、溝通性的相互作用,滿足人的社交、獵奇等潛意識心理需求,正如城市中房屋內部的“客廳”放大到鄉村中,體現展示、交流、聯系的空間特性。

3.1.2 空間內部功能融合

上安村在空間形態上屬于內向型空間,戍衛禁戒,雖然提高了村域內部的安全性,但與此同時也減少了與外界的溝通性,并且建筑群組同時以合院式內向布局,所以在發展層面而言,有一定的桎梏,以一種“客廳式”地標性空間,以邊界為載體,不斷融合內部的聯系性,打破獨門獨院的向心性內部限制發展格局,使家家戶戶得以交流溝通,增進感情,空間中也以點激活整個村域的關系,動態演變,內部空間互動與融合。

3.1.3 空間外部因借

以村域空間內部的“領域”性與外部的邊界形成空間關系的載體相互作用,領域是一種心理范圍,是人類對于某一場所、區域的占有,這種占有行為一旦發生,領域就被賦予了個人化和防衛的含義,將領域之外的事物加以隔離甚至排斥,這也就闡釋了村域發展的內向性特征。然而邊界是領域這層心理含義的外化,通過標志和界線的設立來劃分領域空間,使領域能被人(主要是領域之外的人)清晰地感知。領域所圍繞的是一種封閉性空間,它是與邊界密不可分的概念,是以人們從心理上對領域范圍達成一致認識作為前提的,往往通過隱性的要素來加以暗示。領域最初的產生無不是一種心理需要,屬于人類的本能。

邊界是聚落當中最富變化性、最為活躍的一部分,體現了聚落的整體風貌特征,標志著聚落空間的開端。邊界“區域”的范圍是由內、外兩層邊界共同界定的,內邊界:由內部合院建筑、寨墻、道路、水渠、農田等人工以及半自然環境要素組合而成的連續、明確、閉合的邊界線。內邊界限定的是村民日常生產、生活所集中利用的空間范圍,當人們進入這一范圍,可以感受到明顯的空間歸屬變化。

本文實際上就是探究可以在村域內部邊界空間中,以此地標性空間綜合體,增強領域感,并且同時聯系外部城市邊界空間,達到內外因借的目的。

3.1.4 自發限制性穩定發展

邊界空間地標性綜合體的設計策略同時也對城市發展“攤大餅”的惡性循環現狀起到了控制性作用。此空間鏈接城市邊界與鄉村邊界,以一種地標性空間方式,聚集鄉村人口,吸引城市人口流動,從領域心理上拉近城市與鄉村的關系,減少農村人口的遷移,降低城市吸引力,從而充分發揮古村的魅力,提高村域自信,從策略上優化城市設計,與古村復興互動、促進,形成良性循環的發展局面。

圖2 村域地貌環境(圖片來源:山西省城鄉規劃設計研究院)

圖3 空間重要節點格局(圖片來源:山西省城鄉規劃設計研究院)

圖4 空間形態分析關系示意圖(圖片來源:作者自繪)

3.2 空間特性與文化復興的關系

3.2.1“因”文化找空間載體

上安村歷代貫穿著悠久的耕讀文化和保家衛國史,是一個既有歷史名人,又有文物古跡,還有民間鄉村文化,足以讓太谷人引以為驕傲的古村落。上安人祖輩注重道德與學問的修養,入仕者眾多,人才輩出。在明朝時出過幾位閣老,清朝時出過幾位一品大官和一品誥命夫人,乾隆皇帝的老師牛先年就是上安人,及湖廣總督兼總兵牛天畀,是滿清王朝120 位功臣之一,乾隆皇帝親自為其撰寫了祭文和碑文,審訂了《牛天畀傳》。名人名筆隨處可見,村中散落的各種石碑和埋在金水河底的一百多塊廟碑、墓碑等,記載著上安的許多人事,是了解千年古村上安村人物和歷史的重要物證。

以此文化作為意識形態影響的貫穿要素,無形中產生了村民個體內部的相互影響和作用,無論從言傳身教、書籍傳記等處,均可以達到文脈蔓延傳承的作用。在古村中尋求承載文化的空間載體聚集文化要素,不僅使城市人在參觀中增長知識,同時也使內部村里的村民從小了解自己的歷史文化,并可以在這樣的機會中與城市孩子進行交流互動,達到以空間為載體,以物激發,以人傳承的相互關系。

3.2.2“借”邊界空間復興文化

聚落邊界是位于村域邊界“區域”范圍之內的空間環境,它是人類活動與自然環境、自然過程的關系在邊界空間的綜合反映[5]。邊界空間作為人們的視覺審美對象,鏈接村域范圍、內部空間形態[6],由實體的人工、自然環境要素構成,使之成為人們生產、生活場所的空間載體。具有實際的功能,加之以一種文化符號承載,成為人們的心理認同和情感寄托對象,形態上包含有邊界點空間、邊界線空間,并以此空間形態作為節點綜合體的空間載體,鏈接各個院落。以空間鏈接村民的意識形態,使得文化得以傳承[7]。

選擇此空間作為設計載體,融合聯系性、展示性、交流性功能,使之成為古村落空間發展點。從內外部交流層面而言,以此空間進行建筑與景觀設計,不僅優化村容村貌,同時作為全村的一個地標性空間,拉近城市與鄉村的關系,構成城市與古村之間交流互動的平臺,提高村民內部的文化自信,增強村民歸屬感。比如設置展示鄉土歷史文化的展廳、交易農副特產的賣場、公共娛樂廳、圖書室、演講報告廳、休閑外景等等,讓村里的小朋友從小了解村里的歷史文化,提高文化自信與歸屬感;交易農副產品的空間,增加就業,留住村域內部人才,促進古村復興,良性循環。最終以此空間作為村域復興的亮點,滿足巧于因借、天人合一的基本思想,以相互關系互動的模式在空間中以點,連線,呈面,從而活性帶動古村的博興。

在上安村的入村口處選擇適合設計地標綜合體的邊界空間,因地制宜,貫穿展廳、圖書室、演講廳等功能空間,形成一個由建筑內外環境、村域、院落、城市之間的相互動態展示、交流、發展的空間綜合體。入口邊界空間是一個古村落的窗口,同時也是古村中最具價值的明清建筑——三益樓、古戲臺等重要聚集地,空間開敞,具備因借相宜空間發展模式的實踐條件,以點帶面,從空間上發揮最大優勢。由此,借此村口的“客廳”的連接性、展示性和溝通性,上安村因此空間而變得更加外向和包容。

結語

在古村復興之路的策略探索過程中,通過研究傳統園林造園思想的精髓——“巧于因借,天人合一”,并深刻探索其中的思想要領,研究空間的因借互動關系并運用到古村復興,以點帶面的形式,在古村空間形態中以邊界空間為載體,滿足聯系內部、促進外部發展的設計原則,建立鄉村地標性空間綜合體。在此“客廳式”空間中充分發揮其溝通性、展示性、聯系性的動態互動作用,從而使城市與鄉村的關系層面達到因借共榮,并且在人與人溝通的文化傳承層面也提供了一個發揚光大的平臺,提高古村落村民文化自信與歸屬感。因此,因借空間關系的探索是以傳統造園思想為核心,在現代古村落復興發展中的嘗試與探索,探究相互關系以點帶面激活古村落空間,以最小的標志節點鏈接古村內部邊界,并輻射古村與城市的關系,貫穿意識形態文化,增強古村內部領域自信,促進市民與村民的關系朝向整體良性循環發展。