貴州省農民專業合作社影響農民收入的機制研究

袁瑞 宋山梅

摘 要:貴州省作為西南地區經濟發展比較落后的省份之一,“三農”問題仍是該省實現快、好、穩發展亟須解決的重要問題。貴州省乃至全國農民收入持續穩定增長面臨著許多挑戰,發展農民專業合作社是落實黨的十九大提出的鄉村振興戰略的重要途徑,有利于促進農民收入持續增長。以貴州省農民專業合作社為研究對象,從農民專業合作社的政策性支持發展和商業性自主發展兩個方面研究其影響農民增收的作用機制,以期為促進農民專業合作社發展和鄉村振興戰略的有效實施提供理論參考和實踐依據。

關鍵詞:貴州省;農民專業合作社;農民收入

中圖分類號:F327 ? ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ?文章編號:1673-291X(2022)12-0013-03

一、相關背景和研究綜述

改革開放以來,我國經濟不斷發展,人民生活水平和質量得到了明顯改善,從2000年開始,全國農民人均可支配收入由2 253.42元實現快速跨越,到2014年已突破10 000元大關,2019年已經上升到16 020.7元,實現了“二十連增”,年均增長率為10.3%。同時,貴州省農民人均可支配收入從2000年的1 374.16元快速跨越萬元大關到2019年的10 756.3元,年均增長率為10.8%。截至2021年1月25日,貴州省農民專業合作社65 225戶,合作社成員241.6萬戶、776.7萬人,其中貧困戶112.6萬戶、375.4萬人,輻射帶動非合作社農戶100萬戶以上。合作社實有資產總額1 364.1億元,流轉土地641.8萬畝(數據來源為國家統計局和貴州省統計局)。

但是,我國農民收入持續穩定增長也面臨著許多挑戰。一方面,由于農產品價格的不斷下壓和成本的不斷提高,農民的經營性收入和轉移性收入的增速減緩且上升空間逐漸縮小。另一方面,隨著現代高新技術的不斷發展,文化素質較低的農民工不容易就業,其工資性收入上升的可能性較低,對農民家庭收入影響較大。因此,農民收入持續穩定增長須尋求新的突破,開辟新的路徑。顯然,農民專業合作社的發展對農民增收具有重要的促進作用。因此,我們更應該關心農民專業合作社的發展促進農民增收的作用機制,明晰在提升農民專業合作社各方面能力的同時完善并強化其增收的路徑。這有助于為促進農民專業合作社發展和鄉村振興戰略的有效實施提供理論參考和實踐證據,具有重要的理論價值和現實意義。

學界關于農民專業合作社問題的研究可以劃分為以下三個階段:一是改革開放至 2007年頒布《農民專業合作社法》,這一階段的研究主要集中在合作社的規定性(徐旭初,2003;黃祖輝、邵科,2009)、合作社發展的意義(苑鵬,2006)、合作社內部制度安排和治理結構選擇(孫亞范、余海鵬,2012);二是2007—2014年,《農民專業合作社法》正式頒布后,國內外學者對農民專業合作社的關注度較高,主要研究對影響合作社組織發展的內部制約因素(郭紅東、樓棟、胡卓紅等,2009)進行了探討,重點關注產權歸屬(林堅、黃勝忠,2007)、利益分配(鄧軍蓉、祁春節、汪發元,2014)、績效評價(黃祖輝、扶玉枝、徐旭初,2011)等問題;三是近五年來將農民專業合作社與政府政策(如脫貧攻堅工作和鄉村振興戰略等)、農村金融、龍頭企業結合起來進行研究。而對于農民專業合作社與農民收入增長的研究,李麗莎、王釗(2013)分別從農民合作社服務功能、農產品供應鏈以及合作社面臨的競爭與協作三個方面探討了農民合作社為什么能夠增加農民收入。劉宇翔(2016)、胡聯(2014)等分別運用灰色關聯分析模型、DID模型研究了農村合作社對農民收入的影響。郭艷、林源(2020)認為,全面建成小康社會目標的如期實現與西部農民收入的可持續增長緊密相關。

綜上可知,國內對農村合作社發展和農民收入增長進行了大量的規范性研究,為本文提供了很好的理論借鑒與思路參考。首先,從研究對象來看,從開始頒布《農民專業合作社法》的政策探索到現在鄉村振興時代背景下農民專業合作社的發展,合作社的治理績效、內部治理結構、外部政策環境影響等。其次,當前關于農民專業合作社發展影響農民增收的研究成果中,很少有以貴州省農民專業合作社為研究對象來研究合作社影響農民增收的作用機制,致力于提出使農民收入持續穩定健康增長的對策建議,促進農民專業合作社發展和鄉村振興戰略的有效實施。

二、農民專業合作社發展促進農民收入增長的作用機制

首先,農民專業合作社具有“經濟”屬性,它以一種獨特的、全新的經濟組織形態存在,內部制度與管理不同于公司企業,自愿、自治和民治管理是其最本質的特征,它既是同類農產品的生產經營者,也是同類農業生產經營服務的提供者和利用者。其次,農民專業合作社具有“社會”屬性,其經營方式不同于企業,不是以利益最大化為目標,而是通過為社員提供產品和服務從而促進社員增收,以滿足社員和社區的經濟、社會目標。因此,農民專業合作社在創造價值時既要考慮社員個體也要考慮集體,使社員在獲得經濟收益的同時,社會效益與精神層面的需求也得到相應的提升和滿足。

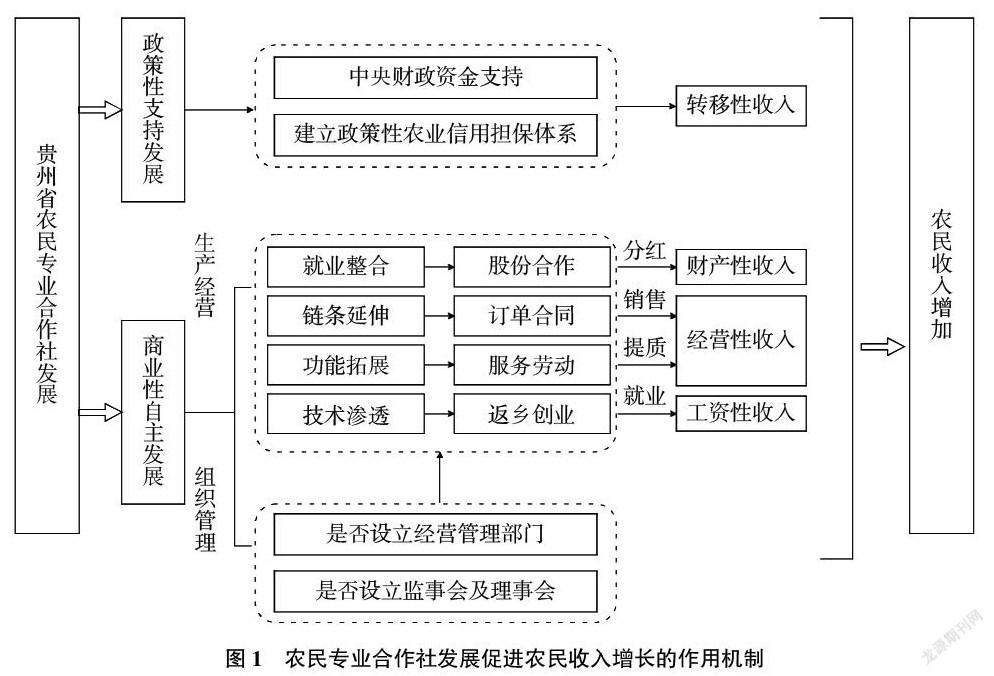

本文主要從政策性支持發展和商業性自主發展兩個方面研究農民專業合作社發展促進農民增收的作用機制,具體如下頁圖1所示。

一方面,農民專業合作社政策性支持發展促進農民增收。隨著鄉村振興戰略的政策出臺,大力發展特色產業,科學規劃產業布局,因此需要政府運用稅收優惠、貼息、保費補貼等手段,構建政策性農業信貸擔保體系,降低融資成本,解決合作社融資難貸款難的問題,農民在收入得到保障的基礎上才能具備較強的承貸能力,才有條件滿足更多消費需求。首先,中央財政資金支持,安排專項資金扶持農民專業合作社增強服務功能和自我發展能力,對涉農項目予以支持,比如安排農機購置補貼財政專項等;其次,金融支持政策,國務院建立政策性農業信貸擔保體系,解決貸款難融資難問題。把農民專業合作社全部納入農村信用評定范圍;加大信貸支持力度,重點支持產業基礎牢、經營規模大、品牌效應高、服務能力強、帶動農戶多、規范管理好、信用記錄良的農民專業合作社;支持和鼓勵農村合作金融機構創新金融產品,改進服務方式;鼓勵有條件的農民專業合作社發展信用合作。

另一方面,農民專業合作社商業性自主發展促進農民增收。傳統的合作社經濟已不能跟上時代的步伐,不能解決目前存在的“三農”問題,因此新型的農民專業合作社經濟油然而生,其中最有效且突出的就是農村一二三產業融合發展(簡稱“農村產業融合發展”)。在農村產業融合發展過程中主要包含農業產業整合、農業多功能拓展、農業產業鏈延伸、技術滲透等模式。農業產業整合型融合模式是從整個面上來進行整合,它是以一產為主導,深入挖掘農業的潛力,以涉農經濟組織為主體,推進農業產品的深加工和綜合利用,以農牧結合、農林結合、循環發展為導向,調整優化農業種植養殖結構,實現農業內部緊密協作和循環發展,建立起循環式的農業發展模式。農業產業鏈延伸型融合模式是從點向面進行延伸,它是以二產加工為主導,以涉農企業為核心,通過生產、加工、銷售等環節,將農業產業向產前產后縱向延伸,形成一條“全產業鏈”。農業功能拓展型融合模式是在穩定傳統農業的基礎上,以三產為主導,促進農業與旅游、文化、教育、健康等產業融合,培育出旅游農業、休閑農業、文化農業、創意農業等新業態。技術滲透型融合模式是在農業生產經營領域中融合物聯網、互聯網、大數據等現代信息技術,開發科技服務和科技應用等功能,從而提升農業的附加值,推動農業產業的轉型升級。

三、政策建議

第一,加大政府的財政投入力度與資金整合力度,積極爭取將合作社經營主體納入財政優先支持范疇,與社會力量共同推進農民專業合作社發展。農民專業合作社要充分利用中央出臺的一系列農業農村發展政策,充分發揮政策效能,比如農機購置補貼等政策加大對新型農業經營主體和服務主體的支持力度。同時,政府還需要建立自我監督管理機制,保證參與的社員公平享有組織成果,鼓勵各金融機構對合作社提供資金支持,建立健全農業信貸擔保體系和農業保險體系,開發出有針對性的擔保產品,著力解決農民專業合作社貸款難、融資難的問題。

第二,從橫向和縱向兩個方面延長價值鏈,節約管理成本。一方面,縱向上從產業鏈維度對合作社上游及下游的整合,從而將生產、加工、銷售等傳統環節緊密地銜接起來,從而提升合作社防御市場風險的能力。另一方面,橫向上從同業維度視角出發,對生產加工同類農產品的合作社進行標準化的生產、宣傳與銷售,從而形成良性的市場競爭關系,對同一地域內的合作社進行整合,利用其優勢重新進行資源配置和優化,節約管理成本,從而使合作社實現更好的發展。

第三,積極拓展合作社多功能化發展,提升數字技術應用水平,實現合作社與聯合社同步發展。合作社多功能化發展可以在土地、服務、消費等方面加大合作力度,提高合作社的凝聚力,從而降低合作社經營成本,最后逐步形成以聯合社為主、農民專業合作社為輔的發展模式。同時,運用互聯網和大數據信息技術,為農民專業合作社提供有效的對接信貸、保險等服務。全面提升農業農村生產智能化、經營網絡化、管理高效化、服務便捷化水平,用數字化驅動農民專業合作社高質量發展,為鄉村產業高質量發展與鄉村振興奠定基礎。

第四,強化監督治理,實現合作社規范化發展,確保發展成效。首先,政府不僅需要進行政策扶持,同時還要強化監督治理,加強組織領導,強化部門配合,統籌指導、協調、推動合作社的建設和發展,建立有效的績效評估監督機制,從而實現合作社規范化發展。其次,農民專業合作社牽頭人應依法辦社、依法經營,加強內部管理,完善章程制度,健全組織機構,合理分配收益,提升規范化水平。

參考文獻:

[1] ?郭紅東,樓棟,胡卓紅,等.影響農民專業合作社成長的因素分析——基于浙江省部分農民專業合作社的調查[J].中國農村經濟,2009,(8).

[2] ?黃祖輝,扶玉枝,徐旭初.農民專業合作社的效率及其影響因素分析[J].中國農村經濟,2011,(7).

[3] ?孫桃艷,竇學誠,趙霞,強占俊.武威市涼州區農民專業合作社融資問題探析[J].經濟研究導刊,2019,(36):72-75.

[4] ?龍輝,周婷.民族貧困地區農民專業合作社發展初探——基于貴州省三穗縣的調研[J].經濟研究導刊,2019,(32):43-44+55.

[5] ?黃勝忠,伏紅勇.公司領辦的農民合作社:社會交換、信任困境與混合治理[J].農業經濟問題,2019,(2).

[6] ?周萌.鄉村產業振興背景下農民專業合作社發展的困境及對策分析——以陜西省商南縣清油河鎮為例[J].經濟研究導刊,2020,(18):24-26.

[7] ?岳愛嫻.社員異質性對農民專業合作社績效的影響[J].經濟研究導刊,2019,(31):33-35.

[8] ?朱夢然.農業經濟組織參與鄉村治理的可行性分析——以六盤水市舍烹村銀湖專業合作社為例[J].經濟研究導刊,2019,(27):19-21.

Abstract:As one of the backward provinces in the southwest of Guizhou Province,the problem of “agriculture,countryside and farmers” is still an important problem that needs to be solved in order to realize the rapid,good and stable development of Guizhou Province.The sustainable and stable growth of farmers income in Guizhou Province and even the whole country is facing many challenges.The development of farmers professional cooperatives is an important way to implement the strategy of rural revitalization put forward by the Nineteenth National Congress of the Party,which is conducive to promoting the sustained growth of farmers income.Taking the farmers professional cooperatives in Guizhou Province as the research object,studies the mechanism of their influence on farmers income increase from the aspects of policy support development and commercial independent development of farmers professional cooperatives.To provide theoretical reference and practical evidence for decision-making departments and practice departments of farmers professional cooperative development and rural revitalization strategy.

Key words:Guizhou province;farmers professional cooperative;farmer income