“互聯網+護理服務”質量評價指標體系研究

劉嘉琪

關鍵詞:AHP分析法;“互聯網+護理服務”;質量評價;指標體系

中圖分類號:R197 ? ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ?文章編號:1673-291X(2022)12-0147-03

引言

截至2019年,我國60周歲及以上的人口數量達到25 388萬,約占全國總人口的18.1%,其中65周歲以上人口數量約為17 603萬[1]。我國老齡化增長速度迅猛,有研究預測,在2020—2023年之間還會有兩次較為明顯的老齡人口增長,預計到2035年,我國老齡人口會達到3.26億,占總人口的比重約為22.8。而在2035—2050年之間則會再增加7個百分點,達到29.3%。屆時,老齡人口數量將會超過4億,我國會是全球老齡化最嚴重的國家之一[2]。老齡化所帶來的另一個問題便是高失能率和慢性病患病率,目前我國老年人失能和半失能患者已經超過4 000萬,預計到2050年,這一數字更是可能達到9 750萬[3],脆弱的身體導致他們需要正規的醫療護理來保持身體機能,而相對獨立的醫療衛生機構無法提供能夠滿足老年人多層次、多樣化需求的醫療護理服務。但是隨著網絡技術的高速發展,互聯網與醫療護理相結合的新興護理模式應運而生。2019年2月,衛健委下發《關于開展“互聯網+護理服務”試點工作的通知》,明確表示要鼓勵有條件的醫療機構發揮專業才能為有需求的居民提供上門護理服務,滿足群眾多層次的健康需求[4]。“互聯網+護理服務”以互聯網平臺為基礎,通過線上支付,線下服務的方式為老年患者提供醫療護理服務,是互聯網信息技術領域和公共健康領域深度融合的產物。

互聯網與護理服務的整合使得老年群體能夠享受到更方便舒適的醫療護理服務,提升養老質量,提升晚年生活幸福感,但是現在我國“互聯網+護理服務”還處于初步探索階段,線上線下的操作規范制度還不夠完善,保障“互聯網+護理服務”的質量以及可持續發展就需要一套規范、符合實際的醫療服務質量評價指標體系。在此,通過對互聯網支持下的護理服務質量建立相應的評價指標,然后對目前“互聯網+護理服務”存在的問題進行描述并提出相應建議,以期能夠提高“互聯網+護理服務”的服務質量。

一、理論基礎

(一)SPO模型

SPO模型是由多那比蒂安提出的質量評價模型,其主要通過三個維度對服務的質量進行評價,分別是:結構、過程和結果[5]。在“互聯網+醫療服務”中,“結構”指的是醫護資源的利用效率和人物配置情況,包括服務提供機構的軟硬件供給情況,譬如設備和人力資源資質以及組織管理能力;“過程”包括醫療服務提供的質量和效率,其關注服務機構的服務情況和特征,“結果”是對機構服務效果的評價,包括使用者的滿意度等。

(二)AHP分析法

AHP分析法由薩特教授提出,其原理是通過對系統各個要素劃分出相互聯系有序的層次,進行定量表示并建立數學模型,對層次指標配置權重并排序,然后根據順序提出相應的規劃決策[6],具體步驟如下所述。

1.建立“互聯網+護理服務”質量評價指標遞階層次結構模型,并用A.L.Saaty提出的一致矩陣法建立判斷矩陣。用A.L.Saaty提出的一致矩陣法建立判斷矩陣,如比較n個因子X={X1…Xn}對因素Z的影響大小,可以將因子成對比較并構造成對比較矩陣,即比較因子Xi和因子Xj。Xi和Xj對Z的影響之比可以用aij表示,Xj和Xi對Z的影響之比可以用aji=表示,矩陣A=(aij)n×n則表示比較的結果,而aij的值可以用1—9和它的倒數表示。

2.計算指標權重并進行一致性檢驗。通過方根法得出最大特征向量和最大特征根,另外為了降低主觀影響,需要一致性數值小于0.1才更有合理性,既CR<0.1。

3.層次總排序與一致性檢驗。要在層次單牌序通過一致性檢驗的前提下,將層次單排序合并歸一化,然后進行一致性檢驗。

二、采用AHP法建立“互聯網+護理服務”質量評價分析模型

因此在已有研究的基礎上,以“互聯網+護理服務”質量評價指標體系作為目標層,以SPO理論為基礎構建框架結構,將制度建設、軟件平臺建設、平臺線上服務過程等9個指標設為評價方案層,建立起“互聯網+護理服務”質量評價指標層次結構模型。在三級指標中影響服務結構的分別是護理設備與護理環境(A1)、軟件平臺建設(A2)、醫護人員服務資質(A3)以及制度建設(A4)。護理設備與護理環境是指線下服務的護理人員要配備必備的出診交通工具、患者病歷文件以及家庭護理醫療設備和工作記錄儀器,同時為了保障上門護理環境安全,護理人員還要保證護理過程符合醫療護理操作要求;軟件平臺建設是指醫療機構能夠自主開發或與第三方信息技術企業合作建立的平臺,其基本功能要包含護患雙方身份信息與病歷信息存儲、醫護人員定位追蹤、服務過程音視頻存儲、安全支付以及服務后的評價反饋、投訴渠道等;醫護人員服務資質是指護理人員要具有護理資質且具備臨床護理經驗的護師,在軟件平臺合作下通過網約服務、家庭病床、健康管理的學習培訓,嚴格遵守平臺規則和職業道德;制度建設是指建立適用于“互聯網+護理服務”的收費標準、費用支付系統規范、醫療服務規范、不良事件防范制度、平臺信息服務與公安信息服務聯網制度、隱私保護及糾紛處理制度以及追蹤回訪和滿意度調查制度等。

影響服務過程的因素包括平臺患者健康評估及衛生隔離規范(B1)、線上服務過程(B2)、臨床護理康復護理服務(B3)。患者健康評估以及衛生消毒隔離規范是指要在服務開始之前完成對患者身體狀況的觀察,保證護理環境符合護理項目的衛生條件、護理過程不被打斷,設備調試和醫療用品準備;線上服務過程是指軟件平臺的設計要簡單易使用,流暢運行且兼容多系統平臺,平臺訂單響應快速,能夠自動識別核驗線上、線下護患雙方信息是否一致,收費是否標準,患者的投訴和建議能否及時得到反饋;臨床、康復護理指的是基礎的護理項目,包括血糖測試、壓瘡傷藥物更換、微波理療、膀胱清洗等。

影響服務結果的因素指的是患者對“互聯網+護理服務”的滿意度(C1)及投訴率(C2)。具體是指患者的需求是否解決,對服務軟件平臺的使用和醫療護理人員的服務及費用是否滿意,對不滿意的服務總體投訴狀況如何,這些都是要考察的重要指標。

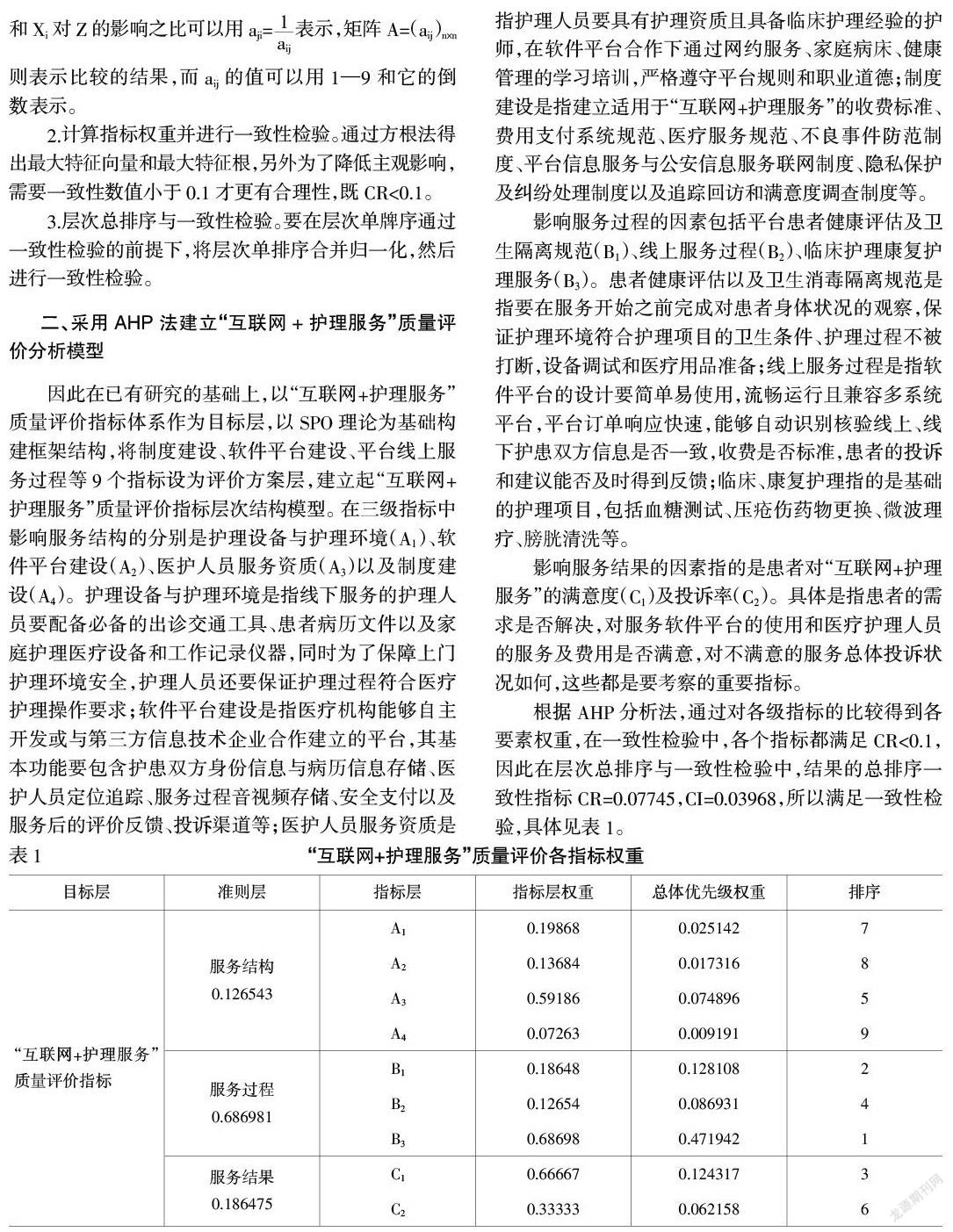

根據AHP分析法,通過對各級指標的比較得到各要素權重,在一致性檢驗中,各個指標都滿足CR<0.1,因此在層次總排序與一致性檢驗中,結果的總排序一致性指標CR=0.07745,CI=0.03968,所以滿足一致性檢驗,具體見表1。

三、層次指標排序結果與分析

經過計算,因素層的因素排序為服務過程>服務結果>服務結構,在服務結構中的排序為:“互聯網+護理服務”平臺護理人員資質>護理環境與護理設備>“互聯網+護理服務”軟件平臺建設>“互聯網+護理服務”制度建設;在服務過程中排序為:臨床護理、康復護理服務>患者健康評估及衛生隔離規范>“互聯網+護理服務”線上服務過程;在服務結果中的排序為:患者對服務的滿意度>患者對服務的投訴率。

在最終的評價指標排序中可以發現互聯網信息平臺是服務提供的前提和基礎,平臺的完善使得對患者的護理服務更加便利,平臺的運營和制度建設也影響著護理服務的可持續性發展。但是目前“互聯網+護理服務”機構在實踐中只關注線下服務的質量而忽視了平臺線上的服務,線上服務也是重要的服務質量評價指標。

在服務結構的服務質量評價指標中,“互聯網+護理服務”平臺只重視護理人員的資質與護理環境情況,而不顧軟件平臺和相關制度的建設,這導致部分患者擔心互聯網平臺亂收費;其次,“互聯網+護理服務”是一種新的護理服務模式,相應的法律法規有待完善健全,這使得醫療機構的安全管理制度在執行層面無法可依,最終導致醫護人員擔心暴力傷醫事件的發生而不敢參與上門護理服務。

在服務過程的服務質量評價指標中,“互聯網+護理服務”線上服務過程往往是被忽視的環節,由于我國還未形成互聯網設備及移動終端適老標準,部分軟件操作繁雜,字號過小不便于老年人使用,所以老年患者在使用軟件平臺時往往會重點考慮軟件的操作易用性以及個人醫療信息是否會被泄露等線上服務過程。

四、“互聯網+護理服務”發展建議

針對“互聯網+護理服務”發展過程中的一些問題,可以借用互聯網技術進行優化完善。

(一)統籌收費標準

可以通過第三方對“互聯網+護理服務”平臺所提供的護理服務內容和服務品質進行系統評估,形成標準化的服務操作流程和規范,對護理人員分層級,擴大“互聯網+護理服務”工作的宣傳普及,在政策方面提供更多的標準和制度建議,統籌規劃收費標準、項目分類、服務內容。加快長期護理險的普及推進速度,將“互聯網+護理服務”引入社會醫療保險,減輕患者經濟負擔,消除群眾疑慮。

(二)加強安全防范制度建設

“互聯網+護理服務”的服務安全是實施過程中的重要問題之一,所以要建立健全護理人員人身安全制度。目前可以通過互聯網對護理人員的安全提供技術支持,如通過軟件平臺與公安部信息互通,平臺對有暴力傷害前科的人員建立負面清單,便于護理人員的識別和防范;同時可以通過人臉識別技術確保線上注冊病人與線下護理病人是同一個人;在護理人員服務過程中,利用終端設備對護理人員位置進行實時定位跟蹤、存檔服務的音視頻并提供一鍵報警功能,在不侵犯患者隱私的前提下,保證全程留痕。另外,要完善護理人員應急培訓制度,提高護理人員面對突發暴力事件的防范技能,保護醫護人員免受暴力襲擊。

(三)提升用戶使用體驗

“互聯網+護理服務”網絡平臺建設應該以其需求為導向,設計簡單、易操作的服務界面,提高人機互動效率與患者及家屬的使用體驗,比如可應用微信小程序作為“互聯網+護理服務”平臺,使用方便快捷,更適合患者端使用。平臺設計要獨立于硬件和系統的開發環境,保障運行穩定性和系統兼容性,實現醫療機構、護理人員和病人之間必要的信息標準化、流通和共享。平臺研發要與政府監管對接,保障服務處于政府監管之下,從多系統、多維度將平臺服務風險降至最低水平。

結語

“互聯網+護理服務”是“互聯網+”模式的重要探索項目之一,同時也是提升醫療衛生資源利用率、提升公共衛生服務均衡化、促進醫療護理信息化、現代化、人性化的全新嘗試,“互聯網+‘護理’服務”工作的有序推進對中老年群體或殘障人士醫療護理體驗的提升有著積極的推動作用。所以,“互聯網+護理服務”的發展應該以患者為中心,以軟件平臺的建設為基礎,以完善的制度建設、高質量的護理服務為競爭手段,保證每個服務質量評價指標都能顧及到,促進線上、線下服務保持高質量的前進態勢,最終實現護理人員能夠安心、放心提供服務,患者能夠開心、省心地享受到互聯網帶來的生活便利。

參考文獻:

[1] ?朱華雄,陽甜.新中國成立以來法定退休年齡思想演進與展望[J].社會保障研究,2020,(5):101-111.

[2] ?賀丹,劉厚蓮.中國人口老齡化發展態勢、影響及應對策略[J].中共中央黨校(國家行政學院)學報,2019,(4):84-90.

[3] ?辜勝阻,吳華君,曹冬梅.構建科學合理養老服務體系的戰略思考與建議[J].人口研究,2017,(1):3-14.

[4] ?黃躍師,袁長蓉,宋曉萍,黃青梅,張雯,楊瑒,成磊,盛芝仁.“互聯網+護理服務”的發展現狀[J].護理研究,2020,(8).

[5] ?陳皓然,吳秋惠,王鴦鴦,葛衛紅,彭宇竹.基于結構過程結果(SPO)模型的藥學服務評價研究概述[J].中國藥師,2020,(4).

[6] ?葉珍.基于AHP的模糊綜合評價方法研究及應用[D].廣州:華南理工大學,2010.