“雙減”背景下關于小學數學作業評價的探索與實踐策略

劉雅蘭

摘 要:學生在做作業的過程中能按照自己的節奏,對所學知識進行診斷、鞏固、應用中構建和完善自己的認知體系;同時通過開放性、研究性作業促進學生學習的興趣,積累學習經驗,提升學生的學習能力。學生通過“作業的呈現”能及時反饋出教師“教學效果”,為后續教學工作的推進提供信息。本文以“SOLO分類評價理論”為統領,借助“可觀察學習結果的結構”來制定分層量化評價表,以具體問題為例來呈現基于量化評價表下的分析及建議,為學生思維進階提供有效建議和策略支撐。

關鍵詞:作業評價;作業價值;作業類型;SOLO分類理論;可觀察學習結果的結構

隨著“雙減”工作的推進,教育實踐者越來越清醒地認識到,這一政策的推進目的為強化教育主陣地的作用,即提高學校的育人質量。這一舉措是回歸學生成長本源,構建高質量的教育體系的必然。而“作業的研究”目的是以作業的改革來撬動學生的學習。在學習中共中央國務院《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》中,我們注意到第十條:“促進學生完成好基礎性作業,強化實踐性作業,探索彈性作業和跨學科作業……”學生在教師布置下需要完成多種類型的作業,我們如何在他們作業表達的過程中了解學生們對知識的理解程度,并以此為依據實現學生的學習進階呢?這里我們選取了SOLO分類評價理論研究的“五個層次”來對學生理解問題的程度進行表征,借助這種“可觀察學習結果的結構”對學生學業進行等級評價,并依據評價結果精準為學生提供學習支架,從而促進學生學習進階與理解能力提升。

一、 SOLO分類理論下的作業評價研究的兩個基點

1.教師布置課后作業的來源

在作業研究之初,我們經常的做法是在一些教輔材料中選擇練習題。但在實踐了一段時間之后,我們發現教材(與教材配套的資源評價)中的習題是與學習目標匹配度最高的內容,因此在安排作業時,應該以教材中的練習落實為中心,并對教材練習進行適度拓展和變式開發。

2.把教材練習題進行分類,并對有思維含量的問題進行基于SOLO分類理論的評價等級制定

教師在進行作業設計的時候,經常會思考作業的價值。作業的價值可以分成兩大類:

其一,基本觀念與關鍵能力方面,包括知識的診斷、鞏固、應用、經歷(鞏固所學的知識技能、運用所學解決實際問題,創造更多有意義的學習經歷與體驗)等。

其二,情感態度與合作溝通方面,包括激發學生對數學的興趣、培養良好的行為與思維習慣,更承載著學會合作、參與社會實踐、了解社會等非學科的育人功能。同時,借助作業還可以增加與學生及其家長溝通對話的機會,能成為深入了解學生、后續教學工作推進的信息渠道。

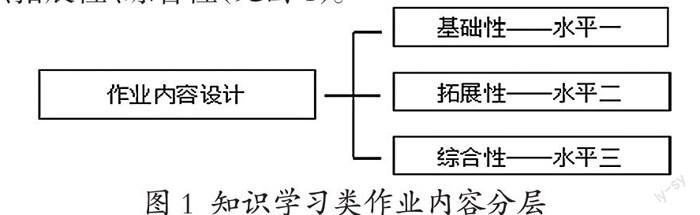

基于以上認識,我們把能夠促進學生形成“基本觀念與關鍵能力”的知識學習類作業內容分成三個層面:基礎性、拓展性、綜合性(見圖1)。

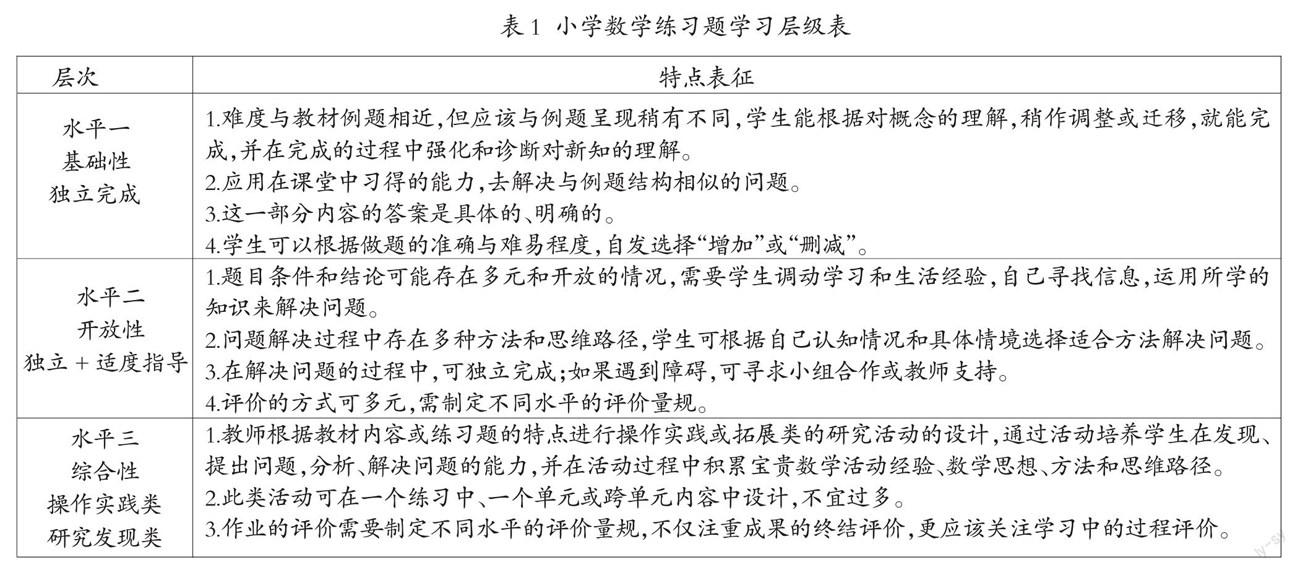

結合教材內容對每一層次的作業進行了相關分類及定位(見表1)。

基于以上作業類型的分類,我們可以看到水平二、水平三的作業內容,需要制定不同水平的評價量規,從而對學生理解水平形成可觀察的學習結果的結構。

二、基于 SOLO分類理論理解下“一道題”的分層量化評價表的制定、分析及建議

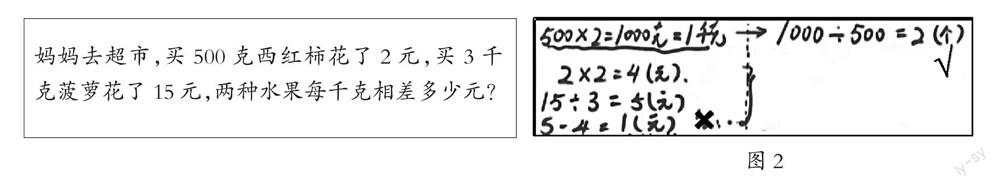

(一)問題呈現(《數學資源與評價》上一道練習題)

教師出示這道作業題后,指出圖2中學生錯誤之后,給出正確算式,就結束了。我們認為“這道題的評價”沒有為學生理解程度的量化和能力提升提供支撐,借助這道題來呈現我們對于評價的不同水平的量規制定和依此量規對學生學習結果結構的理解。

(二)可觀察的學習結果的結構的評價量規的制定(見表2)

(三)基于量規下的學生“理解能力情況和水平”量化分析

1.此生(圖3)處于關聯結構(賦分3):學生能夠分別解答出1千克西紅柿和1千克菠蘿的價錢,但是1000是什么意思,應該做一些清晰的表述。

2.此生(圖4)處于抽象拓展結構(賦分4):學生了解要求的是1千克西紅柿,1千克要與克發生聯系,就要把1千克=1000克,進行單位換算,然后找出1000克與500克的“2倍”的數量關系,即是價錢的2倍關系。

3.此生(圖5)處于多點結構(賦分2):菠蘿問題很容易能解決出來,在解決西紅柿問題的時候,如何讓1千克和500克能相關聯,無法表達出它們之間的關系。

4.此生(圖6)處于多點結構(賦分2):菠蘿問題很容易能解決出來,在解決西紅柿問題的時候,試圖如何讓1千克和500克能相關聯,2÷500的結果意義無法理解,所以表達西紅柿1千克錢數失敗。

5.此生(圖7)處于多點結構(賦分2):菠蘿問題很容易能解決出來,在解決西紅柿問題的時候,試圖如何讓1千克和500克能相關聯,數量與價格發生混淆,表達“西紅柿1千克錢數”失敗。

6.整體情況分析(見表3)

這所農村小學班級一共有18人,我們看到78.8%的學生達到關聯結構及以上的抽象拓展結構。這反映出教師教學能力高,對學生能力培養很好,學生做作業嚴謹、認真、學習習慣好。

(四)問題及建議

1.如何從多點結構到關聯結構

在18人中有四位學生處于“多點結構”。我們來整理一下他們的問題,集中表現在以下三個方面:

(1)無法表達中的支撐

按照圖8、圖9的方法來做的學生,顯然在研究1千克與500克的關系時,有感覺、有經驗,但無法清晰選擇“某種方式”表達出這種關系。所以發現自己無法表達的時候,學生想到適合的方法對于他持續的學習和發展是非常重要的。這種方法無非就是讓他們把“條件”和“問題”發生關聯。關聯的方法有兩種:

第一種:讓文本中的“條件中的數據”與問題中的“要求中的數據”進行對接。

通過這種文本分類對接,讓學生把條件分類呈現的基礎上厘清數據之間的關系,從而為1千克就是1000克,2個500克的理解提供思維支架。

第二種:可以借助直觀圖形來幫助學生進行抽象數據的呈現。

請學生在紙上用面積圖,表達出500克、1千克。學生嘗試畫的過程,就把抽象的數據用形象化的圖表達出來了。那么兩個量的關系就躍然紙上了。

在用以上分類或直觀方式來表達問題的過程中,學生通過數量之間的關系,再推理出錢數之間的關系(圖9),學生出現的問題就迎刃而解了。

(2)意義支撐中的理解

圖10中學生出現的問題是對于“2÷500”結果的不理解,這種問題雖然學生還沒有學過小數除法,但可以借助除法的意義來理解算式的意義。如把2元錢平均分成500份,求出的就是一份,也就是一克需要多少元錢。

2.如何從關聯結構到抽象擴展結構

這里11位學生都是如圖8這樣表達的,面對這樣的表達需要和學生講清楚“1000”是題中沒有給定的數據,需要寫清楚這一數據的來源。在對學生進行指導之后,教師也可以出一些相關問題,幫助學生建立起數據與問題之間的關系。

拓展練習1:小明50米賽跑成績為8.50秒,小亮400米賽跑成績為36秒,如果他們速度不變,你知道他們百米賽跑成績會相差多少秒嗎?

拓展練習2:某體育店搞促銷活動,買1只足球21元,買2只足球34元,買3只足球48元,學校要買10只足球,最少要花多少元?

三、寫自評價后的思考

在用SOLO分類理論進行評價研究的實踐中,我不由得想起之前的一次閱卷工作。那是2021年疫情結束的復課后,哈爾濱市香坊區對五學年進行了一次質量檢測,檢測的命題和閱卷均向PISA測試靠攏。其中有一道問題解決的試題,需要學生基于對條件和問題的理解進行有條理的過程和結果的表征。閱卷時出現一個奇怪現象,就是這道題怎么批也批不完,因為無論怎么批,試卷的批閱都是無效的。原因是按照規定每一份試卷均由兩位教師批閱,如果分值相差2個評價點,即判為無效閱卷。造成大量閱卷失敗的原因有兩個:一是教師對問題解決沒有清晰的邏輯線索,只要是結果正確即可,所以導致教師指導下學生思維過程不嚴謹,表達不清晰;二是我們認為學生表達問題的方式可以是多元的,包括圖示、舉例、假設等等方法都可以對思維過程進行表達,而我們有些老師對表達方式的認知僅僅窄化為算式。所以我們認為基于SOLO分類理論下的評價量化的研究與實踐,不僅能通過量表的制作和應用,對學生理解能力的進階提供精準的量化和具體的指導,同時也能使得教師在研究中對結論和結構有更深入的理解和認識,從而實現基于素養導向的教師和學生的共同發展。

編輯/魏繼軍