長三角區域大氣污染防治 協同立法實踐及經驗總結

劉銳

摘 要:長三角區域是我國經濟發展的高地,但在經濟高速發展的同時,也面臨比較嚴峻的大氣污染問題。鑒于大氣污染的流動性和外溢性,屬地治理成效并不明顯,開展跨域大氣污染協同治理勢在必行。梳理發現,長三角三省一市人大貫徹落實黨中央決策,秉持系統思維和以人民為中心的理念,經過前期探索和深化發展,逐步形成了協商統籌、聯防聯控、因地制宜、責任共擔的區域大氣污染防治協同立法模式,為我國其他區域推進跨域協同立法提供了參考。

關鍵詞:長三角;大氣污染防治;協同立法

黨的十九大報告提出,實施區域協調發展戰略,加快建立更加有效的區域協調發展機制。長三角區域人口密集、工業發達,大量使用煤炭產生了巨大的碳排放,導致大氣污染,這既危害公眾健康,又不利于可持續發展。黨的十九大將“綠水青山就是金山銀山”理念寫入黨章,明確加快推進生態文明建設和生態環境保護。在中央政策的引導下,為更好地治理長三角區域大氣污染,克服屬地治理模式的弊端,長三角區域蘇、徽、浙、滬三省一市(以下簡稱“三省一市”)人大加強協調,探索大氣污染治理新模式,積極進行大氣污染防治協同立法,為其他區域推進大氣污染防治立法提供借鑒。

一、長三角區域大氣污染防治協同立法背景梳理

(一)政策背景

黨的十八屆五中全會提出綠色發展理念,強調要把生態文明建設放在現代化建設全局中的突出地位,這為長三角區域加快開展大氣污染防治提供了政策指引。習近平總書記指出,長三角區域是我國重要的經濟區,要根據長三角區域的發展形勢和未來走向,大力推進長三角一體化高質量發展。《法治中國建設規劃(2020—2025年)》提出,要加快建立健全區域協同立法工作機制,加強全國人大常委會對跨區域地方立法的統一指導,推進區域協同立法不斷完善和發展。這些重大政策為長三角區域加強大氣污染防治協同立法注入了強大動能。

(二)法律背景

隨著中國法治化進程的加快,憲法也被不斷地完善與修訂。1980年開始施行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》,首次實現了國家立法權的下放,確立了省級人大制定地方性法規的權力。1982年憲法的頒布,明確賦予省級人大制定地方性法規的權力。省級人大肩負起本行政區內重要民生事項立法的責任,黨的十八大以來,全面依法治國行動持續深入,為省級人大立法提供了新的方向。大氣質量影響到生產與生活的各方面,大氣污染的特點決定了需要加強地方立法協作,因而區域協同立法成為新時代地方立法的重要部分和積極探索。

(三)現實背景

根據七普數據,長三角區域人口數量超過2.35億,約占全國總人口的16.7%。巨大的人口數量對長三角區域環境承載力帶來嚴重壓力,加上長三角區域工業密集且能源消費結構以煤炭為主,所產生的碳排量占全國20%左右,導致長三角區域出現了嚴重的大氣污染。面對大氣質量惡化,區域內城市采取了一系列措施加緊應對,但由于大氣污染的流動性和外溢性,屬地治理成效并不明顯。為有效地改善區域大氣質量,保障公眾健康,長三角區域三省一市需要從立法層面加強協同,推動區域大氣治理機制升級。

二、長三角區域大氣污染防治協同立法基本過程概述

(一)探索階段

為克服地方間封閉式治理模式的弊端,長三角三省一市人大轉變思路,開啟了聯合立法的探索。2014年,三省一市人大就長三角經濟社會發展探索開展初步的立法協作,出臺了《滬蘇浙皖人大常委會主任座談會制度》,明確定期召開人大常委會主任座談會,同時法制工作機構也定期召開立法協作會,圍繞區域發展大局有序探索實踐協同立法。長三角各地區間協同立法的實踐探索為大氣污染防治提供了新的立法思路,揭開了該區域大氣污染防治立法的序幕。同年,三省一市人大召開了大氣污染防治協作立法論證會與大氣污染防治立法協作座談會,一致認為協同立法在大氣污染防治中具有可行性,并做出協同治理的初步決定。

(二)發展階段

長三角區域大氣污染防治協同立法的發展過程具有漸進性與逐步完善性。自2014年起,三省一市相繼通過《大氣污染防治條例》,分別根據各地情況對各自大氣污染防治條例進行修訂,并圍繞“區域大氣污染防治協作”作出專章規定。2014年1月7日,長三角區域大氣污染防治協作小組在上海召開第一次工作會議,著重商討了開展大氣污染防治協作聯合行動的重點措施。會議還明確了“協商統籌、責任共擔、信息共享、聯防聯控”的協作原則,提出建立長三角區域大氣污染防治協作機制的目標。

(三)成熟階段

在不斷的探索和實踐發展下,長三角區域大氣污染防治協同立法逐漸走向成熟。2018年6月,三省一市人大常委會簽署了《長三角地區一體化發展三年行動計劃(2018—2020)》,明確一體化發展的目標,為區域大氣污染防治協同立法營造了更為緊密的一體化環境。同年7月,三省一市人大常委會簽署了《關于深化長三角地區人大常委會地方立法工作協同的協議》,并進一步完善了立法協同機制。在完善的立法協同機制下,長三角區域大氣污染防治協同立法逐漸走向成熟,發揮了有效的作用。根據統計,近年來,長三角區域大氣質量得到了顯著改善,至2020年,該區域41個主要城市PM2.5年均濃度下降了31.4%。

三、長三角區域大氣污染防治協同立法內容概覽

(一)文本結構與總體內容

長三角區域三省一市為防治大氣污染,改善生態環境,保障公眾健康,根據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》等法律法規,結合各地實際,制定各地大氣污染防治條例。各地條例中均設有“總則”“法律責任”“附則”以及區域大氣聯防聯控的單獨章節,在總體內容、文本形式、重要條文、重大事項、溝通合作、信息共享與工作機制上形成了大氣污染防治協同。

(二)重點內容

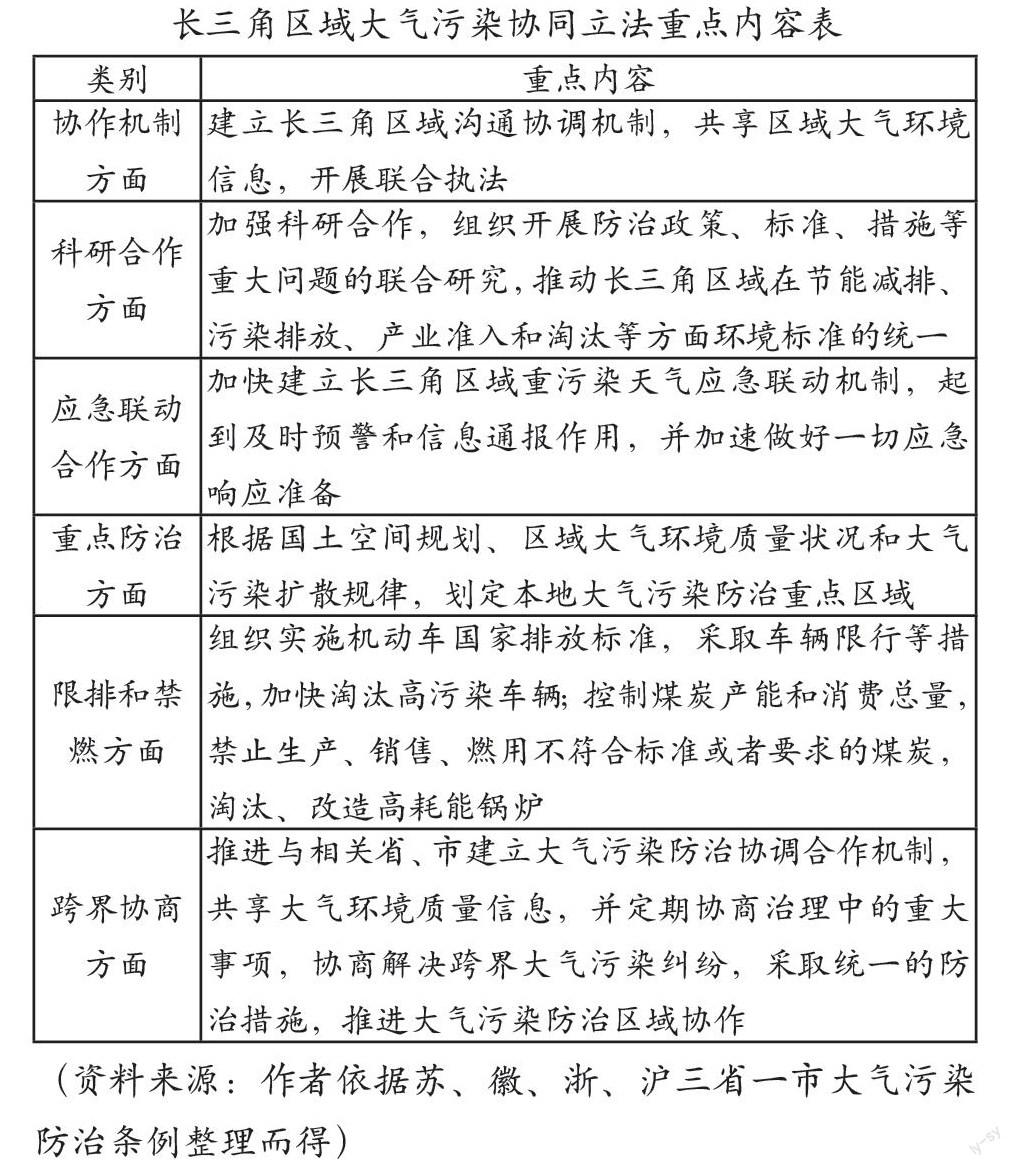

長三角區域三省一市相關大氣污染防治條例的文本顯示,長三角區域大氣污染協同立法集中在協作機制、科研合作、應急聯動、重點防治、限排與禁燃、跨界協商等方面。具體如表所示。

四、長三角區域大氣污染防治協同立法的基本思路

(一)中央統一引領與區域協同立法并舉

區域協同立法是指立法權行使方面的協同,即有地方立法權的機關站在國家協同發展戰略的高度,立足于區域發展的整體利益,在行使自身立法權過程中的自主性、適應性約束。區域協同立法的路徑主要分為松散型、緊密型、融合型、一體化協同4種模式,而長三角區域治理大氣污染主要采取松散型協同立法模式。松散型協同立法模式的特點是,三省一市的立法機關在中央政策的統一引領下,圍繞大氣污染防治重要事項進行統一協商,意見達成一致后,各地根據協商內容分別制定各自的地方性法規。可以看到,在中央統一政策的指引下,長三角區域大氣治理協同立法更具自發性,以各地立法機關為主,相互配合,充分考慮各地立法需求,這種地方為主的協商立法模式更具靈活性,便于加強各地間的交流與合作。

(二)堅持系統思維

大氣是具有非排他性與非競用性的公共品,大氣污染具有傳輸性,牽一發而動全身。針對大氣污染的治理,不適宜采用分割型治理方式,而應當從整體出發,系統考慮,統籌各方訴求和利益。長三角區域大氣污染協同立法不要求各地文本內容完全一致,而是允許各省市根據自身情況確立相關條文,但各地的立法目標和核心條文需保持高度一致,追求立法、執法、監測、施行等環節的緊密協調。各地出臺地方性法規始終從大局出發,以大局利益為重,必要時可舍棄局部利益以維護整體利益。

(三)堅持因地制宜

因地制宜是長三角區域大氣污染防治協同立法模式的一大特色,貫徹具體問題具體分析的思維使治理更加具有針對性和實際性。在區域大氣污染防治協同立法模式下,并不是要求各地立法內容必須絕對一致,而是允許各省市因地制宜,根據自身實際需求出臺地方性法規。

(四)加強地方溝通

在立法的全過程中,三省一市高度重視溝通交流。如2014年三省一市人大召開了大氣污染防治協作立法論證會與大氣污染防治立法協作座談會,達成了立法內容的初步共識。2014年1月7日,長三角區域大氣污染防治協作小組在上海召開第一次工作會議,共同研究探討了聯防聯控的重點舉措。可以看到,溝通貫穿于長三角區域大氣污染防治協同立法工作的全過程,它是促進聯防聯控順利開展的不可或缺的路徑,也是長三角區域大氣污染防治協同立法的特色之一。

(五)堅持示范與協調并舉

長三角區域大氣污染防治協同立法采取示范協調模式。根據其協同立法發展的過程可以發現,首先是通過上海的立法向安徽省、江蘇省、浙江省提供示范性制度規則,繼而由蘇皖浙三省參考擬定相似的地方性法規,從而實現長三角區域大氣污染防治條例在立法內容與文本表述上的內在統一。示范協調模式具有靈活性,前期只有一部分地區實行,在經過一段時間的調試后,法律規章更加完善、可行,此時再向三省推廣,可縮小前期因經驗不足帶來的負面影響。

五、長三角區域大氣污染防治協同立法的基本經驗

(一)注重頂層設計

長三角區域在推進大氣污染防治協同立法的過程中始終緊扣中央戰略與決策,創造性地發揮地方人大在協同立法工作中的主導作用。在黨中央政策的引領下,三省一市人大堅持系統思維,以維護整體環境利益為出發點,對大氣污染進行協同治理,構建區域生態環境共同體。為達到更佳的綜合治理效果,各地人大實事求是,堅持具體問題具體分析,統籌兼顧協同各方面共同需求與本地特色,制定適應于本地情況的法規;同時,注重建立健全大氣污染防治協同機制,按照統一的要求,推進長三角大氣污染聯防聯控。

(二)堅持以人民為中心

區域大氣環境關乎人民群眾的根本利益,關乎人民群眾的生命健康,關乎人民群眾的幸福生活。三省一市人大堅持人民利益至上,積極推進大氣污染防治,為廣大人民群眾打造一片藍天。在推進區域大氣污染防治協同立法過程中,三省一市始終貫徹習近平法治思想,全面深化依法治國,堅持人民主體地位,以人民為中心,充分發揮地方人大作用,推進大氣污染防治體系功效。在立法協商中,發揮地方自主精神,因地制宜,統籌兼顧整體與局部,建立更加有效的區域大氣污染防治協同立法機制,構建區域生態環境共同體。

六、結語

長三角區域大氣污染防治協同立法在利益共生、理念共享的原則上實現了意見統一、方案一致,同時也做到了求大同、存小異,具體問題具體分析,有效結合不同的實際情況予以各有側重的立法措施。此外,長三角區域大氣污染防治協同立法的推行堅持了中國特色社會主義新發展理念,契合了時代需求,依法治污,有助于推動構建生態環境共同體,實現區域合作互利共贏,是我國地方立法的創新實踐,為推進大氣污染防治協同立法提供了經驗。

參考文獻:

[1]李幸祥.長三角區域協同立法的價值與路徑選擇[A].《上海法學研究》集刊2021年第14卷——長三角法學論壇文集[C].2021:190-196.

[2]重慶市人大法制委課題組.關于推動區域協調發展協同立法研究[R].重慶,2021:1-7.

[3]上海市生態環境局.長三角區域大氣污染防治協作小組辦公室工作簡報[R].上海,2014:1-5.

[4]林珊珊.區域協同立法的理論邏輯與模式選擇[J].理論學刊,2021(03):116-124.

[5]汪彬彬.長三角區域立法協同研究[J].人大研究,2021(03):24-32.

本文系河南省哲學社會科學規劃項目“河南縣域經濟高質量發展動態監測與動力結構優化研究”(編號:2021CJJ146)的階段性成果

(作者單位:河南師范大學國際教育學院,研究方向:環境保護)

[責任編輯:潘慧琳]