《周禮注疏刪翼》之清代版本流變考

龐旭 夏紅娟

《周禮注疏刪翼》在明清《周禮》學史上起著借以漢、宋學的作用。該書自崇禎十二年(1639)葉培恕于昆山縣署刊刻之后,便流傳開來。清代,該書版本有函三堂刻本、芥子園刻本、天德堂刻本、康熙刊本、四庫抄本、乾隆書業堂刻本和醉墨齋刻本、嘉慶醉墨齋刻本、卓觀堂刻本、世德堂刻本、清人批校題跋本等。《周禮注疏刪翼》的眾多版本中,可分兩大類,一類是以明崇禎十二年葉培恕昆山縣署刻本(本文后面簡稱崇禎葉培恕本)為基礎,翻刻、重刻而來,即葉培恕本系列;另一類是清乾隆四庫抄本及其之后的影印本,即四庫本系列。現據有關目錄學及史料,將清代《周禮注疏刪翼》的版本考述如下:

一、葉培恕本系列

1.清初函三堂刻本。清初(1644-1722)函三堂刻本,20冊本(共2函,每函15卷)。書中題有“明后學葉培恕行可定,王志長平仲輯”。又《北京大學圖書館藏古籍善本書目》載:“明崇禎刻清初函三堂印本。二十冊”。以上直接點明,該本乃承襲明崇禎葉培恕刻本。

另外觀其行款,半頁8行,每行19字,小字雙行同,白口,單魚尾,左右雙邊。版心上鐫書名、章名,中鐫篇名,下鐫頁數。亦可佐證,與葉培恕本系統一脈相承。清初函三堂刻本,與崇禎葉培恕本有所不同,乃是其重刻本。首先,冊數不同,崇禎葉培恕本12冊,該本20冊。其次,該本板框上天頭、框內有鉛活字標注,崇禎葉培恕本無。其次,崇禎葉培恕本,書前序言有四則,分別為王志長自序、葉培恕序、張溥序、王志慶序。而該本缺少王志慶序。最后,無論是序文題目、篇章題目、還是書名,該本均將“周禮注疏刪翼”改為“周禮注疏”。《增訂四庫簡明目錄標注》亦言“明崇禎刻,清初函三堂印本,無‘刪翼二字”。以上均可說明,該本雖承襲崇禎葉培恕本,然與其有很大區別,當為崇禎葉培恕本的重刻本無疑。

2.芥子園刻本。芥子園刻本,有清初刻本和嘉慶刻本兩種。清初刻本,據日本所藏中文古籍數據庫,即為秀水王氏芥子園刊本。秀水王氏指浙江秀水王概(1645-約1710),清初人,曾以芥子園為號刊刻。該本30卷,12冊,9行19字,小字雙行同,白口,四周單邊,單魚尾。中國國家圖書館藏兩部,一部12冊,一部2冊。

日本東京大學東洋文化研究所亦有收藏。嘉慶刻本,即嘉慶十年(1805)芥子園所刻。據韓國國家圖書館-韓國古籍綜合目錄,竹紙,線裝30卷12冊。四周單邊,半郭21.1×14.5 cm,有界,半葉2段9行18字,注雙行,上黑魚尾;25.8×17.0 cm。表題:周禮。版心題:周禮。刊記:嘉慶十年(1805)芥子園新鐫。序:崇禎己卯(1639)王志長。今藏韓國國家圖書館、寧波市天一閣博物館(殘本)。

3.清初天德堂刻本。清初天德堂刻本有三種。煙臺公共圖書館藏有兩個不同版本,一個是“清初天德堂刻。19冊(2函);25cm。缺2卷:卷29、30。8行19字,小字雙行18字,白口,四周單邊,單黑魚尾”;另一個是“清初天德堂刻。19冊(1函);26cm。缺2卷:卷24、25。8行19字,小字雙行同,白口,左右雙邊,單黑魚尾”。這兩個版本,最大不同就是邊框,前者是四周單邊,后者是左右雙邊,其余差別細微。清初天德堂刻本的第三種,目前藏于中國國家圖書館,16冊,8行19字,小字雙行同,白口,左右雙邊。與前兩個版本明顯不同之處在于冊數,而行體款式三者基本一致,均為崇禎葉培恕的重刊本。清初天德堂刻本,除煙臺公共圖書館、中國國家圖書館收藏外,新鄉市圖書館(殘本)、日本東京大學総合研究博物館也有藏本。

4.康熙刊本。《二酉書店舊書目錄》記載:“《周禮注疏刪翼》三十卷。明葉培恕,康熙年刊,二十本。”僅此一例,真偽不得而知。

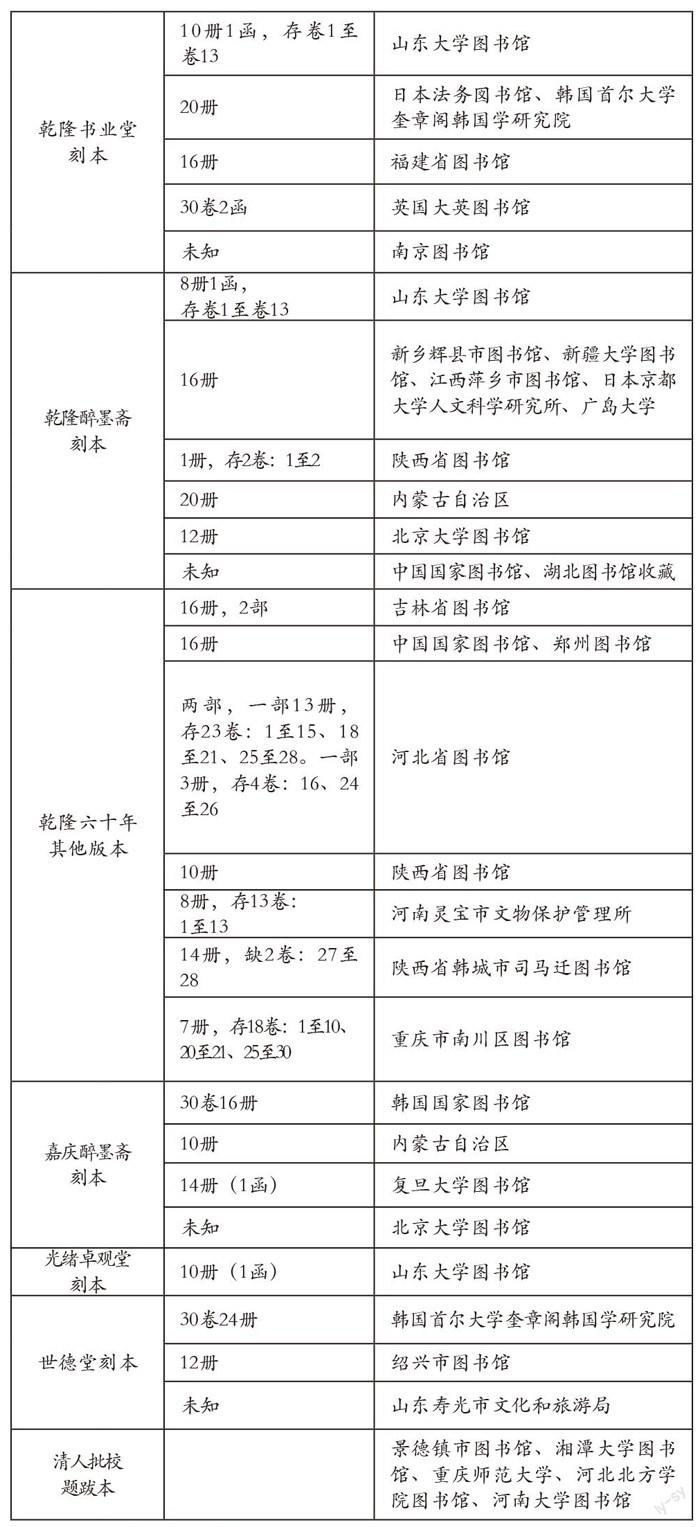

5.乾隆書業堂刻本。乾隆五十七年(1792)金閶書業堂刻本,據學苑汲古-高校古文獻資源庫,該本30卷20冊,25.0×15.8cm,上下兩欄,8行19字,小字雙行同,白口,左右雙邊,單魚尾,版框21.4×14.1cm。內封牌記載:乾隆壬子年夏鐫金閶書業堂藏版。前有崇禎己卯王志長序,凡例。版框上欄有批注。今藏于山東大學圖書館(殘本,藏10冊1函,存卷一至卷十三)、日本法務圖書館、奎章閣韓國學研究院(30卷20冊,24.8×15.4cm,書前有葉培恕、王志長序,書中有集玉齋,帝室圖書之章的印記)、福建省圖書館、英國大英圖書館。除此之外,南京圖書館,藏清乾隆五十七年吳門書葉堂刻本。

6.乾隆醉墨齋刻本。乾隆六十年(1795)醉墨齋刻本,16冊本。據學苑汲古-高校古文獻資源庫,該刻本25.0×15.8cm,上下兩欄,9行19字,小字雙行同,白口,左右雙邊,單魚尾,版框21.0×14.9cm。內封牌記載:乾隆六十年新鐫醉墨齋藏版。前有崇禎己卯王志長序,凡例。版框上欄為批注。今藏于山東大學圖書館(殘本,8冊1函,存卷1至卷13)、新鄉輝縣市圖書館、新疆大學圖書館 、江西萍鄉市圖書館、陜西省圖書館(殘本,存1冊,1至2卷,9行19字,小字雙行19字,白口,左右雙邊)、日本京都大學人文科學研究所、日本廣島大學。

乾隆六十年(1795)醉墨齋刻本,另有20冊本、12冊本,具體情況如下。《內蒙古自治區線裝古籍聯合目錄》載,《周禮注疏刪翼》“清乾隆六十年(1795年)刻本;醉墨齋藏版,20冊”。國家圖書館中文古籍聯合目錄對此亦有記載。《北京大學圖書館藏古籍善本書目》:“清乾隆六十年(1795)醉墨齋刻本。十二冊”。《周禮注疏刪翼》清乾隆六十年醉墨齋刻本,除上述收藏外,另有中國國家圖書館,湖北圖書館收藏。乾隆六十年還有一些版本,不能確定是否屬于醉墨齋刻本,其收藏情況如下。吉林省圖書館(16冊,2部)、鄭州圖書館(16冊)、中國國家圖書館(16冊,9行19字,小字雙行同,白口,四周單邊)、河北省圖書館(存兩部,一部13冊,存23卷:1至15、18至21、25至28。一部3冊,存4卷:16、24至26。兩部行款均為上欄18行4字,下欄9行19字,小字雙行同,白口,四周單邊,單黑魚尾)、陜西省圖書館(殘本,10冊,白口,左右雙邊,9行19字,小字雙行19字)、河南靈寶市文物保護管理所(殘本,8冊,存13卷:1至13)、陜西省韓城市司馬遷圖書館(殘本,14冊,缺二卷:27至28)、重慶市南川區圖書館(殘本,7冊,存18卷:1至10、20至21、25至30)。

7.嘉慶醉墨齋刻本。《增訂四庫簡明目錄標注》言,《周禮注疏刪翼》有清嘉慶十年醉墨齋刊本。據韓國國家圖書館-韓國古籍綜合目錄,清嘉慶十年醉墨齋刻本,竹紙,線裝30卷,16冊。四周單邊,半郭21.0×12.8 cm,有界,9行19字,上黑魚尾;26.0×16.3 cm。《內蒙古自治區線裝古籍聯合目錄》載:“清嘉慶十年(1805)刻本;醉墨齋藏版,10冊。”據學苑汲古-高校古文獻資源庫,復旦大學圖書館,藏清嘉慶十年醉墨齋刻本,線裝14冊(1函)。此外,北京大學圖書館,亦有收藏。

8.光緒卓觀堂刻本。清光緒十二年(1886)卓觀堂刻本,10冊本。據學苑汲古-高校古文獻資源庫,山東大學圖書館,藏清光緒十二年卓觀堂刻本,線裝,10冊(1函)。25.0×15.8cm,8行19字,小字雙行同,白口,左右雙邊,單魚尾,版框18.4×14.2cm。內封牌記載:卓觀堂藏板。前有唐賈公彥序周禮廢興,崇禎己卯王志長序,崇禎己卯葉培恕序。

9.世德堂刻本。據國家圖書館中文古籍聯合目錄,韓國首爾大學奎章閣韓國學研究院,藏《周禮注疏刪翼》清世德堂刻本30卷24冊,26.8×18.4 cm。世德堂新鐫,有文興堂藏版,名慧和印,帝室圖書之章的印記。書前有崇禎己卯王志長序。據上海圖書館古籍聯合目錄及循證平臺,紹興市圖書館,藏清世德堂刻本12冊。此外,山東壽光市文化和旅游局,亦藏有該本。

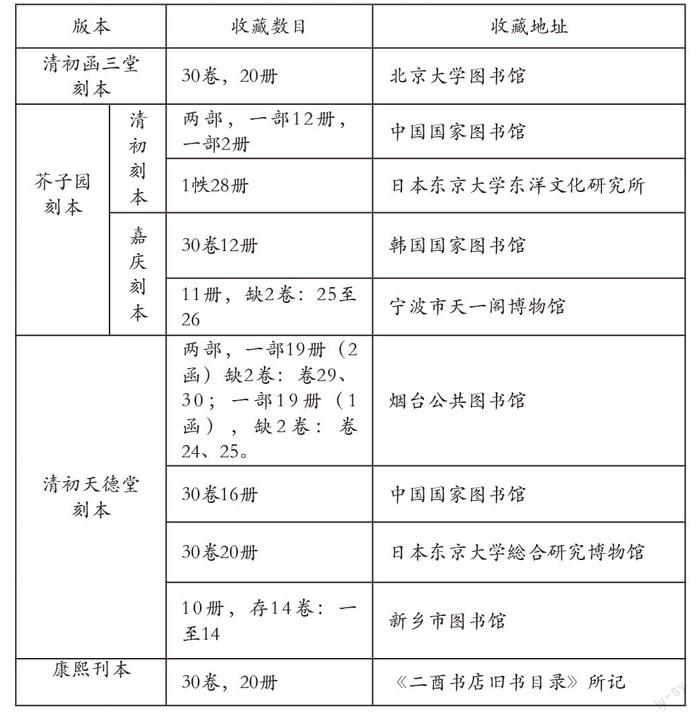

10.清人批校題跋本。《中國古籍善本書目》云:“明崇禎十二年葉培恕刻本。清沈栻錄清沈淑批校,清江文虎批校并跋”“明崇禎十二年葉培恕刻本。清丁丙跋”。據全國圖書館參考咨詢聯盟,《周禮注疏刪翼》清丁丙跋本,現藏于景德鎮市圖書館、湘潭大學圖書館、重慶師范大學、河北北方學院圖書館、河南大學圖書館。據上海圖書館古籍聯合目錄及循證平臺,南京圖書館亦藏有清丁丙跋本。現將清代版本中葉培恕本系列歸納,其版本、收藏數量、收藏地址分布如下:

二、四庫本系列

清乾隆四十七年(1782) 四庫全書手抄本,較葉培恕本系列有較大改變。《周禮注疏刪翼》文淵閣四庫抄本,初版22冊。8行21字,四周雙邊,白口,單魚尾。無序。首先是冊數,葉培恕本系列12冊本為常見,22冊本基本沒有。其次,葉培恕本系列8行19字,或9行19字,但從未出現過8行21字。其次,葉培恕本有王志長自序、葉培恕序、張溥序和王志慶序四則序言及王氏凡例,之后的翻刻本及重刻本多少均保留一些,而四庫本均不予采納,致使研讀該書者無法知悉其成書背景及王氏自定之體例。其次,葉培恕本在《周禮》經文、鄭注、賈疏等的排版上均特殊區別,如《周禮》經文字體最大,墨色最黑。鄭注開頭有“注”字黑色標記,單行字,字體較大。賈疏有“疏”字黑色標記,小字雙行。《周禮注疏刪翼》正文小字雙行。而四庫本中,經文、鄭注、賈疏、《周禮注疏刪翼》正文,皆為單行,字體、墨色均無區別。最后,《周禮注疏刪翼》正文部分,葉培恕本有句讀符號及葉培恕按語,凡此四庫本皆無。總之,從整體來看,四庫本對葉培恕本系列來說,是一個巨大的改變,改變了以往的行款版式及內容布局。從使用價值來講,葉培恕本系列要優于四庫本,不僅在于其材料更加原始、全面,而且其正文版式、布局更加清晰明了,便于閱讀。

《周禮注疏刪翼》四庫手抄本,現集于臺灣故宮博物院所藏清文淵閣四庫全書中。文淵閣四庫全書于乾隆四十七年完成后,又另抄六部,乾隆五十七年完成,分別藏于全國各地。如今《四庫全書》只存三套半,除文淵閣外,文溯閣本現藏甘肅省圖書館,文津閣本現藏中國國家圖書館,文瀾閣本現藏浙江省圖書館。

《周禮注疏刪翼》四庫手抄本,近代以來陸陸續續影印很多。早期較為出名者,有《四庫全書珍本四集》本,王云五選,1973年,臺灣商務印書館,用臺灣故宮博物院藏文淵閣本景印。《欽定四庫全書》本,1983-1987年,臺灣商務印書館,用文淵閣本景印,拆分為23冊等。四庫影印本,國內相關高校基本都有收藏,國外亦有不少。綜上,《周禮注刪翼》在清代流傳基本沿襲明崇禎葉培恕本一脈,統屬葉培恕本系列,占據主流。到乾隆時期是一大變,產生了四庫本,質量稍劣,然借助《四庫全書》及其之后的影印本,與葉培恕本系列并行,流傳于后世,影響深遠。

參考文獻:

[1]北京大學圖書館編《北京大學圖書館藏古籍善本書目》[M].北京大學出版社,1999

[2]邵懿辰《增訂四庫簡明目錄標注》[M].上海古籍出版社,1959

[3]楊廷福,楊同甫編《清人室名別稱字號索引》增訂本(下冊)[M].上海古籍出版社,2001

[4]張?之,等《中國歷代人名大辭典》[M].上海古籍出版社,1999

[5]呂志正《煙臺公共圖書館館藏古籍書目[M]》,齊魯書社,2002

[6]中國古籍總目編纂委員會《中國古籍總目》中華書局[M].上海古籍出版社,2013

[7]國立故宮博物院編《國立故宮博物院善本舊籍總目》(上冊)[M].臺灣故宮博物院,1983

[8]中國國家圖書館編《國家圖書館藏古籍題跋叢》[M].北京圖書館出版社,2002

(作者單位:平頂山學院)

摘 要:《周禮注疏刪翼》自崇禎十二年(1639)年葉培恕于昆山縣署刊刻之后,流傳開來,到清乾隆時期,該書版本產生了較大變化,出現了四庫本。總體而言,《周禮注疏刪翼》版本可分為兩大類,一類是以明崇禎十二年葉培恕昆山縣署刻本為基礎,翻刻、重刻而來,該類在《周禮注疏刪翼》版本流傳過程中占據主流,另一類是清乾隆四庫抄本及其之后的影印本。四庫影印本出現后,傳播很快,數量日益增多,目前國內外均有不少收藏。

關鍵詞:周禮注疏刪翼 ; 王志長 ?;葉培恕本 ?;四庫本