海南旅游伴手禮市場調研

摘 要:旅游業是海南省支柱產業。海南自由貿易港、海南國際旅游島建設相關政策的陸續出臺,將為海南旅游業注入更強的發展動力。一方面可以看到海南離島免稅市場的快速增長,另一方面也應看到海南本土旅游商品在開發和運營上一直存在的發展瓶頸。結合全國范圍內,旅游商品消費需求出現的新變化,本次研究對海南旅游伴手禮市場進行了實地調研,以了解旅游人群消費認知、消費行為、市場特征、品類構成等基本特征,并以海南茶葉品類為例,闡述了伴手禮市場對于帶動海南旅游商品升級以及產業融合的價值。

關鍵詞:海南自由貿易港;旅游商品;伴手禮;熱帶水果;海南茶葉

一、海南旅游業發展的時代機遇

作為國內最大的經濟特區和唯一的熱帶島嶼省份,海南省憑借獨特的區位和優越的自然資源,已然成為全國最熱門的旅游目的地省份之一。旅游產業經過連續多年興旺發展,已成為海南省的經濟支柱,為海南省經濟的持續增長提供重要動力。

根據《海南國際旅游島旅游發展指數報告》數據顯示,2014年海南省旅游業收入占GDP比重達14.47%。其中,三亞作為海南省旅游核心城市,2021年旅游總收入占三亞GDP的89.43%,更加突出地表現出旅游業對于當地經濟的貢獻度。

在新時代,海南省在中國經濟發展總體戰略中承擔起新的使命。按照中央的部署,中國新時代全面深化改革開放的新標桿的任務落到了海南省肩上。2020年6月1日,中共中央、國務院印發了《海南自由貿易港建設總體方案》,在海南全島建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港,著力打造成為中國全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅游消費中心、國家重大戰略服務保障區。

二、海南旅游商品開發經營存在發展瓶頸

購物消費毫無疑問是旅游業收入中最重要的構成部分。其中,以特產為代表的旅游商品消費,又是旅游購物的最主要構成。基于特殊的定位及政策支持,海南在旅游購物的結構上呈現其特殊性,在地方特色的旅游商品之外,免稅商品成為旅游購物的一項主要構成。

對照離島免稅商品銷售的快速增長,海南特色旅游商品的發展面臨較大的發展瓶頸。一是旅游商品檔次不高。海南旅游商品以低端市場為主,以手工藝品、小作坊食品為代表的商品附加值不高;二是商品品牌化程度較低。開發和生產旅游商品的主要為分散于全省的小微型企業,其品牌發展程度、營銷水平以及企業間協作和互補水平均較為低下。三是旅游商品品種有限。海南省旅游商品對本土特色的產品開發挖掘不夠,海洋類、熱帶雨林類等品牌產品仍有極大潛力。熱帶水果是海南最有名的特產,現有地理標志產品中,四分之一為熱帶水果。海南“3+1”主導產業當中,“1”指的是熱帶特色高效農業,除了熱帶水果,海南旅游商品中其他農產品的開發明顯不足。

在當下,海南省旅游委將旅游商品的提質升級作為重要工作內容,通過各種舉措不斷提高旅游商品附加值。旅游商品的發展對于國際旅游消費中心的建設、海南農業的發展以及產業融合等具有重要意義。

三、海南旅游伴手禮市場調研

1.調研概述

旅游商品的消費需求近幾年也呈現出一些新的特征。不同于原先以初級農產品、工藝品為主的自用型消費,包裝化、品牌化的禮品型旅游商品消費成為如今旅游消費的主要需求。購買“伴手禮”贈送親友,成為人們旅游消費的一個重要場景。因此,以伴手禮市場研究作為切入點,有助于從供需兩端更為真實地了解海南旅游商品的開發和運營現狀,并且可以從中發現旅游商品轉型升級的路徑以及某些品類的市場機會。

茶葉在我國眾多地區均有分布,尤其在中部及南方省份,幾乎各地都有自己特色的茶葉品種。因此,綜合全國各景區旅游商品的結構來看,茶葉作為一種特產,是游客伴手禮消費中的主要品類之一。海南同樣擁有悠久的茶葉種植歷史,有傳統的紅茶、綠茶品類,也有苦丁茶這類保健茶。但在全國范圍內,海南茶葉并沒能成為海南的代表性特產。基于茶葉消費需求的一般性以及最近幾年中國茶葉消費的升級和創新環境,我們認為海南茶葉品類有機會成為海南代表性旅游商品。因此,此次調研在市場研究時把海南茶葉作為研究對象。

2.調研框架設計

本次調研選取海口、三亞兩個城市,面向來島旅游消費者以及海南特產店店員,分別采用街頭定點攔截問卷調研以及面對面訪談的形式,了解來島旅游群體關于旅游商品購買相關消費認知和消費行為特征,包含品牌認知、產品認知、伴手禮類別選擇、伴手禮購買渠道、花費情況、消費決策因素、品牌影響媒介等。

消費者調研樣本目標人群選取20歲-50歲來島旅游人群,共計400個樣本(海口200個、三亞200個);樣本年齡平均覆蓋(20歲-30歲、30歲-40歲、40歲-50歲);性別比例1:1。

特產店店員樣本數量10個(海口5個、三亞5個);覆蓋市內特產店連鎖品牌、機場及高鐵站特營渠道、景區、酒店、商超等業態。

3.伴手禮市場調研結果

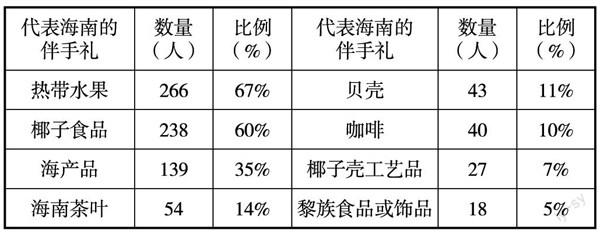

(1) 來島游客認為最能代表海南的伴手禮主要集中在熱帶水果(67%)、椰子食品(60%)、海產品(35%),而海南茶葉的認知比例僅為14%。

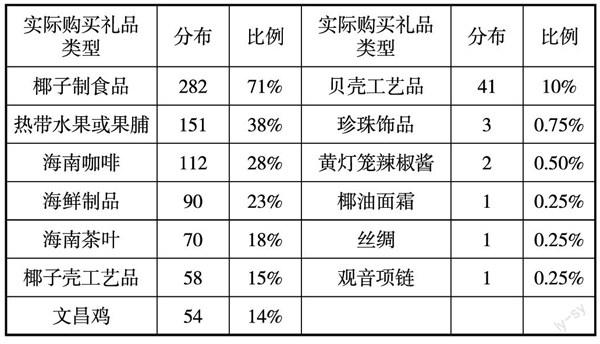

(2) 在實際購買中,購買比例最高的海南旅游產品集中表現為椰子制食品(71%),熱帶水果僅為38%,海南茶葉為18%,與認知情況差別不大。這種數據結果與產品發展現狀密不可分。椰子制食品是目前海南伴手禮中最成熟的品類,從深加工、包裝、價位,均較好地滿足了消費者伴手禮的購買需求。而海南熱帶水果不論在深加工、便攜性,還是價位上都沒有切中消費者的實際需求點。

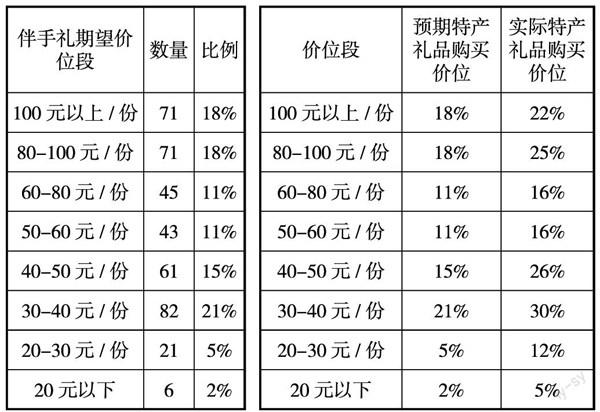

(3) 消費者期望的伴手禮價位段較為分散,但總體來看,30元是一個起步檔,歸總來看主要有以下幾個價位段:30元-50元(36%)、50元-80元(22%)、80元-100元(18%)、100元以上(18%)。與預期價格相比,消費者在實際購買時花費并不保守,有79%的消費者購買了50元及以上價位的特產產品。

(4) 品牌觸達方式上,目前消費者認知海南特產品牌的主要媒介集中在互聯網(50%)、機場廣告(33%)、特產門店(29%)、電視廣告(24%)、高鐵站廣告(15%)、公交車(14%)。

4.海南茶葉品類消費認知情況

(1) 針對未購買海南茶葉的消費者調研發現,沒有購買海南茶葉的原因中比例最高的是品類認知障礙,包括“不知道海南有茶葉(45%)”,“沒名氣(13%)”。事實上,這個數據結果的根源是,絕大部分消費者心中并沒有將“海南茶葉”與“海南特產”掛上鉤。

(2) 針對購買海南茶葉的消費者調研印證了這一點,消費者選擇海南茶葉的原因中,本地正宗特產因素占比較高,包含“海南本地特色(87%)”、“正宗產地(39%)”。

(3) 在品牌認知上,茶葉品牌目前整體呈現認知缺失的現象。僅有6%的消費者能夠認知水滿潤紅品牌,3%的消費者能夠認知椰仙品牌。

(4) 已經購買茶葉的消費者同樣表現出品牌認知的缺失,更多人記住的是品類名,而非品牌名。在提示的狀態下,椰仙、白沙、品香園,認知比例均不超過20%。

四、結論

海南省統計局在海南旅游市場的運行分析報告中曾針對旅游商品低端化問題提出過具體要求:“不斷提高旅游商品附加值。一是引導和鼓勵相關企業引進國內外先進的旅游產品加工工藝、生產線,努力提高旅游商品質量;二是打造一批旅游商品精品品牌;三是加強產品設計,將本土文化、民族文化的元素融入旅游商品設計中”。

經過調研可以發現,伴手禮消費需求有其區別于一般地方特產的鮮明特征。伴手禮作為一種細分的禮品類別或者說產品形態,需要在價格、包裝、品質上充分滿足消費者預期。海南旅游商品附加值的增加,有必要充分瞄準伴手禮這個需求,圍繞伴手禮場景及商品形態,指導多品類旅游商品的開發和運營。

在投入方向上應包含以下兩類操作:一是充分尊重游客對椰子制品、水果、海鮮制品的特產認知,在產品形態、價格定位等營銷角度充分向伴手禮屬性進行升級,更好地滿足游客消費需求,實現商品附加值的增加。二是以伴手禮打造為目的,實現旅游商品類別的擴充,讓更多具有海南特色的商品能夠進入消費者伴手禮的選擇目錄,豐富伴手禮市場的商品種類,為市場注入更多的活力。

通過本次研究中涉及的海南茶葉品類為例。海南茶葉多將自己定位為傳統茶葉,在包裝風格上兩端化過于極端,要么高端化、品質化(如高端大禮盒),要么低廉化、簡易化(如簡陋密封袋),一高一低,無法切入旅游伴手禮的購買需求。從這個角度來說,伴手禮也可作為茶葉企業一個獨特的品牌定位,具備較大的市場機會。這需要以品牌化思路來圍繞伴手禮定位進行整體的營銷規劃,在產品和內容端充分融入海南文化標簽,使產品具備特產的基本屬性,而這些文化標簽一定是要來源于旅游群體對海南的文化認知,而非局限于島內自認為能夠代表海南而實際上并不能帶來精準聯想的那些元素(諸如大力神、黎錦等)。

以作為一般性快消品的茶葉為例來研究海南伴手禮市場,最終目的在于為海南旅游商品的升級打開更廣闊的思路,從而助力海南旅游產業發展和產業融合,為海南自由貿易島、國際旅游消費中心的建設提供一絲參考。

參考文獻:

[1]智研咨詢.2022-2028年中國海南旅游產業發展態勢及投資前景趨勢報告.

[2]李金池,黃有卿.五指山間紅茶香[J].中國農墾,1983(3):38.

[3]項保蓮.海島茶園實現優質高效的技術途徑探索[J].茶葉,1988,24(4):213-214.

[4]交通運輸部貫徹落實《中共中央國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》實施方案解讀[J].海南省人民政府公報,2018(15):54-56.

[5]搜狐網.2021年海南省旅游業情況分析:旅游業恢復,收入及接待人數增加[EB/OL].(2022-03-30)[2022-05-28].https://www.sohu.com/a/533814675_120961824?scm=1019.e000a.v1.0&spm=smpc.csrpage.news-list.1.1654845451642hrcAmOv.

作者簡介:林霖(1988.11- ),女,漢族,廣東汕頭人,本科,中級經濟師,研究方向:行業經濟運行、卷煙流通、企業文化及品牌文化等