基于項目和計算機仿真驅動的智能微電網教學改革

李忠文 程志平 蘇士美 司紀凱 張書源

[摘 要]針對智能微電網課程在教學過程中面臨的一些問題與挑戰,文章提出應基于以學生為中心的教學模式改革,提高學生的學習主動性;基于項目驅動的策略,提高學生的團隊協作能力、動手能力、表達能力及項目實施經驗;基于計算機仿真的方案,提高項目進展速度;基于過程性評價體系,進一步提高學生學習的主動性和積極性。最終形成了一套基于項目和計算機仿真驅動的、以學生為中心的教學改革方案。

[關鍵詞]智能微電網;項目驅動;計算機仿真;以學生為中心;卓越工程師

[中圖分類號] G642.0 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2022)10-0122-05

為了積極發展分布式發電,鼓勵新能源的高效利用,一些發達國家提出了智能電網概念,并制定了相應的戰略,以促進傳統電網走向現代化[1]。微電網作為智能電網發展的過渡,能夠提高可再生能源滲透率和供電可靠性。因此,國內許多本科院校的電氣工程及其自動化專業開設了智能微電網課程,以培養滿足社會發展和市場需求的優秀本科畢業生。

作為一門新興的、具有較強多學科交叉背景的課程,智能微電網課程目前主要存在四個方面的挑戰:缺乏合適的教材、需要較豐富的多學科交叉背景知識、相關技術和標準更新迅速、實驗室建設成本高。針對上述問題,本文提出了智能微電網課程的一系列改革方案。

一、智能微電網課程的特點及現狀

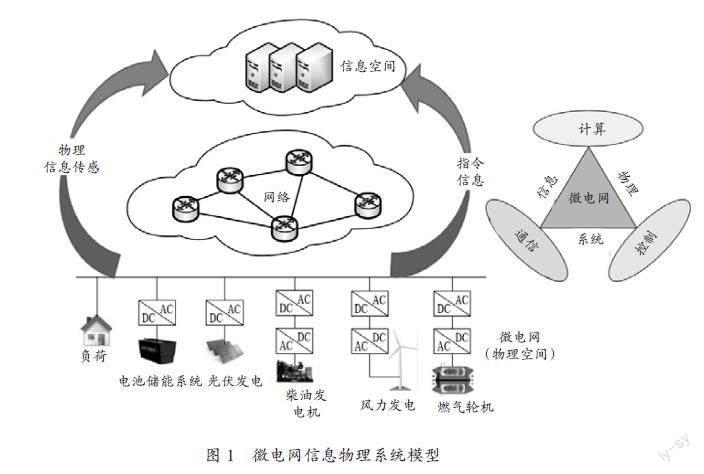

信息物理系統(Cyber Physical System, CPS)是深度融合計算、通信以及控制技術并由物理系統及信息系統構成的工程系統[2]。智能微電網系統是一個典型的信息物理系統,如圖 1所示。因此,智能微電網課程是包含計算機技術、電力電子技術、電力系統、控制理論、電機學、電子學、經濟學、通信技術等知識的多學科交叉課程。

智能微電網課程是為電氣工程及其自動化專業高年級本科生開設的一門課程。為了達到卓越工程師教育培養目標[3]并滿足學生繼續攻讀更高學位及工作需求,該課程的教學目標應包含以下幾點:

1.初步掌握智能微電網系統的設計方法及控制與優化理論,并強化解決工程問題的能力;

2.使學生具有獲取和應用多學科領域知識、技能、策略的能力,建立相關學科完整知識體系;

3.培養團隊協作能力,強化電氣、控制和信息技術領域的綜合素質與創新精神,能滿足智能微電網領域的研究、開發及運維等相關工作需求;

4.提高學生對智能微電網領域的興趣愛好。

隨著電氣、計算機及控制技術的飛速發展,本科生智能微電網課程始終面臨著課程內容更新與改革的壓力。此外,由于該研究領域興起較晚并具有多學科交叉的特性,智能微電網課程面臨如下難點:(1)缺乏合適的教材,難以利用單一的教材講解清楚智能微電網所包含的多學科交叉知識;(2)需要學生具有一定的相關多學科基礎知識背景;(3)智能微電網相關技術及標準發展更新迅速;(4)實驗室建設成本高,實驗條件難以保證。

傳統以教師為中心的教學范式是重視知識的傳授,關注教師教學環節。目前智能微電網課程多采用以教師為中心的教學方法,教學內容寬泛、不夠深入,并且多偏重對理論和概念的講解,沒有涉及仿真機實驗環節[4]。因此,針對智能微電網這門課程,采用傳統以教師為中心的教學方法存在以下問題:(1)學生間及師生間互動少,缺乏實驗環節的知識傳授,學生的理解應用能力難以提高;(2)以最終考試確定成績的考核方式,缺乏過程性評價,難以構成反饋機制并在過程中激發學生的學習興趣;(3)缺乏仿真及實驗環節,難以使學生真正理解微電網與傳統電力系統的區別及聯系;(4)缺乏對學生聯系、歸納及應用知識解決現實問題能力的培養。

綜合上述分析,針對智能微電網課程面臨的難點及挑戰,傳統的教學方法難以完全滿足其培養目標要求。

二、項目和計算機仿真驅動的以學生為中心的教學方法

針對上述問題,本文建議采用項目和計算機仿真驅動的以學生為中心的教學方法改革。

(一)以學生為中心的教學方法改革

以學生為中心的教學模式強調的是教師的教學活動服務于學生的需求,是以“拉動自主式”教學方法代替傳統“推動灌輸式”教學方法[5-6]。近年來,以學生為中心的教學方法受到了廣泛的關注[6-9]。與傳統的以教師為中心的教學模式相比,以學生為中心的教學模式不再向學生進行填鴨式的知識灌輸,而是幫助學生發現所學內容的意義,提高學生的學習主動性和自主學習能力[12]。以學生為中心的教學模式具有以下優點:(1)通過小組討論及團隊協作的方式進行學習,從而提高學生的溝通協作能力;(2)通過在學生與教師之間建立對等關系,學生的中心地位得到加強,從而提高學生的學習主動性及學習興趣;(3)通過學生自主討論與探索研究,提高學生的知識綜合應用能力。

(二)項目驅動策略在智能微電網教學中的作用

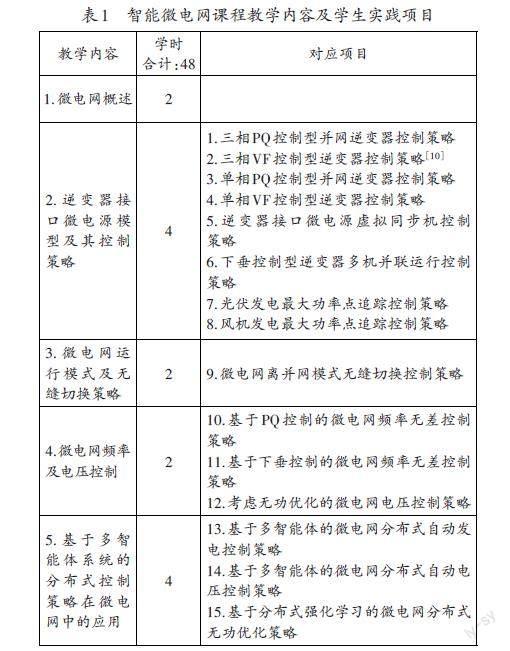

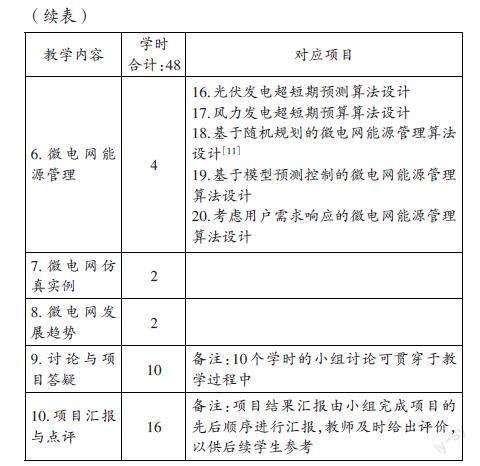

為了應對智能微電網這門課程缺乏合適的教材、相關技術及標準更新迅速和多學科交叉等問題,本文提出了基于項目驅動的以學生為中心的教學方法,并設計了相應的教學內容及對應的實踐項目(見表1)。

如表1所示,課題組為高年級本科生設計的智能微電網課程共有48個學時,其中理論授課22個學時,學生分組討論及項目答疑10個學時,項目匯報及點評16個學時。與教學內容對應的相關項目均是通過中英文文獻數據庫檢索歸納得到的微電網研究領域相關熱點研究內容,這樣不僅可以補充教材內容的不足,還能緊密追蹤該研究領域的技術前沿。

本課程共列出了20個與教學內容密切相關的研究課題。以具有80名學生的班級為例,讓學生每4人一組進行自由組隊,并且教師為每個小組分配20個項目中的2項。首先,讓學生通過課前查閱文獻學習多學科交叉知識,從而開闊視野,熟悉相關研究內容的背景知識;然后,通過課堂教學強化學生對相關理論的理解;接著,通過項目實施及過程討論,提高學生的團隊協作能力及動手能力;最后,通過項目匯報及點評,提高學生的表達能力并讓學生認識到其在項目實施過程的不足之處,為后續項目實施積累經驗。無論學生將來繼續攻讀學位還是工作,相關項目的設計經驗都會對其有較大幫助。

(三)計算機仿真在智能微電網教學中的作用

為了解決智能微電網這門課程面臨的實驗室建設成本高、實驗條件難以保證的問題,本文設計了基于計算機仿真的解決方案,并結合項目驅動方式,構建一套基于項目和計算機仿真驅動的、以學生為中心的智能微電網教學改革方案。本文以項目“三相VF控制型逆變器控制策略”為例,介紹計算機仿真驅動在項目實施及教學中的作用。

項目“三相VF控制型逆變器控制策略”要求設計的逆變器輸出線電壓為208 V,50 Hz的交流電,電壓/電流信號采樣頻率為10k Hz,逆變器開關頻率為10k Hz,直流側電源電壓為300 V,LC濾波電路的濾波電感和濾波電容由學生自行設計。

通過學生課前的文獻調研和教師課堂講解,使學生掌握圖 2所示的三相VF控制型逆變器雙閉環PI控制策略的基本原理。為了保證項目的順利進行,應盡量避免學生在項目實施過程中因控制算法不穩定及操作不當造成的硬件電路損壞。因此,教師首先要指導學生采用基于計算機仿真的方式驗證并調試所設計的控制策略,直到得到滿意的控制性能。然后,讓學生設計硬件電路,通過硬件實驗進一步驗證該控制策略。這里應當注意的是,計算機仿真的實驗系統參數應當盡量與真實的物理實驗系統參數一致,這樣才能保證仿真結果與實驗結果基本一致,從而便于將仿真驗證通過的控制算法移植到物理實驗系統中。

圖 3為基于Matlab建立的三相VF控制型逆變器及其控制模塊的仿真模型。基于該仿真模型,學生可以驗證并調試雙閉環PI控制器參數,教師還可以鼓勵學生通過查閱文獻,將其他控制算法(如滑模控制、魯棒控制、預測控制、神經網絡控制等)應用到VF控制型逆變器系統的控制中。

圖 4為采用雙閉環PI控制策略時,基于Matlab仿真的三相VF控制型逆變器輸出電壓電流階躍響應波形。從圖4可以看出,該控制策略具有較快的響應速度和良好的波形質量。

為了進一步通過物理實驗驗證三相VF控制型逆變器的控制策略,課題組搭建了如圖 5所示的三相逆變器實驗系統,采用TMS320F28335型號的DSP芯片對三相逆變器進行控制,雙閉環PI控制器的控制參數采用基于Matlab仿真模型調試通過的控制參數。對應的物理實驗結果如圖 6所示。

通過對比圖 4和圖 6的逆變器輸出電壓和電流波形,可以看出仿真波形和物理實驗波形基本一致。因此,基于Matlab軟件仿真調試通過的控制策略及控制器參數對于設計物理控制器及其參數具有重要的參考價值。基于軟件仿真的手段,不僅可以縮短硬件開發周期,還可以減少硬件電路損壞。此外,當物理實驗成本較高或實驗條件無法滿足實驗需求時,軟件仿真手段同樣可以正確揭示相關理論。

三、建立過程性評價體系

傳統結果性評價只是簡單地關注學生的最終考試結果,存在以下缺點:一是評價過程脫離教學過程,不能發揮評價的反饋、調控和激勵作用[12-13];二是評價形式單一,不能充分評價不同層次學生的綜合能力[13];三是忽略學生非智力因素的發展,重理論輕實踐,重結果輕過程[14]。

過程性評價是在教學過程中對學生的學習過程進行評價的方式[15]。與結果性評價相比,過程性評價能夠充分發揮評價的反饋、調控和激勵等功能,從而激發學生學習的主動性和積極性;過程性評價能夠根據需要恰當地引入多種評價形式,從而構建完善的綜合評價體系;過程性評價還能夠同時關注教育目標和教育過程,從而對學生的學習效果、過程及非智力因素進行綜合評價。因此,自20世紀80年代以來,過程性評價逐步形成,并且得到了廣泛的關注與實踐。

為了提高教學效果,本文為智能微電網課程建立了學生過程性評價體系:課程總成績100分,項目實施過程中小組討論情況及課堂互動表現占20%,項目書面報告文件占15%,項目口頭報告及答辯情況占15%,期末考試占50%。項目書面報告是項目完成之后學生所提交的關于對項目的理解和實驗結果分析的文件。項目書面報告采用統一的模板,內容包括問題建模、項目設計、項目實施、結果分析等。

四、結論

由于智能微電網是一門新興的課程,并且具有較強的多學科交叉特點,該課程在教學過程中存在一些問題。針對這些問題,本文提出了基于項目和計算機仿真驅動的、以學生為中心的教學改革方案。具體包括:基于以學生為中心的教學模式,幫助學生發現所學內容的意義,提高學生的學習主動性和自主學習能力;基于項目驅動的策略,開闊學生視野,彌補教材內容的不足,提高學生的團隊協作能力、動手能力、表達能力,積累項目實施經驗;基于計算機仿真驅動的方案解決實驗室建設成本高、實驗條件難以保證的問題,加快項目進展速度;基于過程性評價體系對學生進行綜合評價,充分發揮評價的反饋、調控和激勵等功能,提高學生學習的主動性和積極性。該改革方案具有較好的效果和較強的可推廣性。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] Wang J H, Conejo A J, Wang C S, et al. Smart grids, renewable energy integration, and climate change mitigation - Future electric energy systems [J]. Applied Energy, 2012(1):1-3.

[2] 劉東, 盛萬興,王云,等.電網信息物理系統的關鍵技術及其進展 [J]. 中國電機工程學報, 2015(14): 3522-3531.

[3] 李越,李曼麗,喬偉峰,等.政策與資源:面向工業化的高等教育協同創新:“卓越工程師教育培養計劃”實施五年回顧之二 [J].清華大學教育研究,2016(6):1-9.

[4] 周士貴, 褚曉廣. 164013智能電網與微電網教學大綱 [EB/OL].2018, http://gxy.qfnu.edu.cn/info/1012/1466.htm.

[5] 李曼. 以學生為中心的信息化教學模式架構研究 [J]. 中國大學教學,2012(8):32-36.

[6] 陳曉云,朱新卓.師生關系:從主客體之爭到以學生為中心 [J]. 現代大學教育, 2015(3): 36-41.

[7] 陳新忠. 以學生為中心 深化本科教學改革 [J]. 中國高等教育, 2013(Z2): 50-52.

[8] Dervic D, Glamocic D S, Gazibegovic-Busuladzic A, et al. Teaching Physics with Simulations: Teacher-Centered Versus Student-Centered Approaches [J]. Journal of Baltic Science Education, 2018(2): 288-299.

[9] Goodman B E. An evolution in student-centered teaching [J]. Advances in Physiology Education, 2016(3): 278-282.

[10] Li Z, Zang C, Zeng P, et al. Control of a Grid-Forming Inverter Based on Sliding-Mode and Mixed H2/H_infinity Control [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017(5): 3862-3872.

[11] Li Z W, Zang C Z, Zeng P, et al. Combined Two-Stage Stochastic Programming and Receding Horizon Control Strategy for Microgrid Energy Management Considering Uncertainty [J]. Energies, 2016(7): 16.

[12] 譚志虎,胡迪青,田媛,等.微助教對高校大班課堂互動教學的重構[J].現代教育技術,2018(1):107-113.

[13] 王俠,王建平,張桂芳.項目化教學模式下工程制圖考核評價體系的構建[J].教育與職業,2016(1):115-117.

[14] 張雪蓉,喬昳玥.學習過程性評價實施效果分析:以N大學G專業為個案[J].職業技術教育,2018(14):55-59.

[15] 蔣立兵,陳佑清.翻轉課堂教學質量評價體系的構建[J].現代教育技術,2016(11):60-66.

[責任編輯:劉鳳華]