音院書庫值夜手記(二)

俞一帆

第二夜:花瓣見證知音情

接到學院出版社委托我翻譯俄羅斯作曲家《齊爾品傳》的約請已有一段時間了,我卻還未曾仔細翻閱過他的作品,趁著今天值班,趕緊到書庫里去找幾本看看。

上海音樂學院圖書館收藏的齊爾品的作品并不太多。我查了好幾個書架,總算找到一本淡褐色封面的《斯拉夫音樂改編曲》(Transcriptions Slaves,Op. 27)。剛想翻開看看,一片深紅色的玫瑰花瓣從書頁中滑落出來。它又薄又脆,輕輕地飄出一道弧線,慢慢落在地毯上。我特地從抽屜里找了一把鑷子,小心翼翼地把它夾起放在書桌上,生怕將它弄碎了。

臺燈下,我細細地端詳著這片花瓣。從書后借書卡的日期算下來,這片玫瑰花瓣在這黃卷中有將近一個世紀了。當初是誰把它夾在其中的呢?它是否知道這書外世界的一百年又發生了怎樣的故事呢?用我恩師的話來說,萬物都是一種符號,那么這片花瓣又說明了什么呢?

我的腦海中立刻出現了《齊爾品傳》中提到過的一個場景:齊爾品與梅百器執棒的上海工部局管弦樂隊攜手演奏了自己的《第二鋼琴協奏曲》。音樂會剛結束,一位姑娘手捧一束玫瑰,夾著一本樂譜,來到休息室獻花。姑娘說自己是國立音樂專科學校(以下簡稱國立音專)第一屆鋼琴專業畢業生李獻敏,特來邀請齊爾品到滬江大學舉行獨奏音樂會,并請他在樂譜上簽名。齊爾品對這位氣質優雅的姑娘一見鐘情,當即接受了邀請,并建議她來擔任《第二鋼琴協奏曲》的助演。李獻敏猶豫了一下。料想這朵花就是那時齊爾品順手采下,夾在李獻敏當時隨身帶著的這本《斯拉夫音樂改編曲》琴譜中的吧?

齊爾品的書里當然不會寫得像我想象的這般詳細。但是他的書里還提到其他事例可以佐證確有可能會有這樣的情節。那得從他在上海遇到鮑里斯·查哈羅夫(Boris Zakharoff)說起了。“十月革命”后,齊爾品途經高加索轉道歐洲,又前往美國,最后輾轉來到上海。沒想到這兩位俄羅斯圣彼得堡音樂學院的校友,竟不約而同地來到了“東方巴黎”。齊爾品與查哈羅夫歷經一路坎坷,卻又在異國他鄉重逢,這是何等的悲喜交加啊!

李獻敏之所以猶豫,可能是感覺自己的老師查哈羅夫有意親自出馬與齊爾品聯袂演出。她知道查哈羅夫他鄉遇故知的激動心情,也許想借一曲聯彈重溫兩人在圣彼得堡的同窗情誼。當然,這猶豫也可能是她沒有料到這位外國朋友會那么直率地表露他內心的欽慕之情。總之,齊爾品的愿望最終沒能實現,但這并不妨礙二人之間的異國戀情終成正果。

如果這朵玫瑰真的是兩人在休息室初見時夾在書中的,那的確非常浪漫。從齊爾品早年的經歷中可以發現他對東方審美的向往之情一直蘊藏于心頭:他的父親和普羅科菲耶夫是同窗,齊爾品深受他們創新意識的影響,其審美趣味也更傾向于一種有別于西方傳統音樂的風格,例如由三度和二度構成的五聲音調,他醉心于清雅悠揚的五聲音階已有許久了。

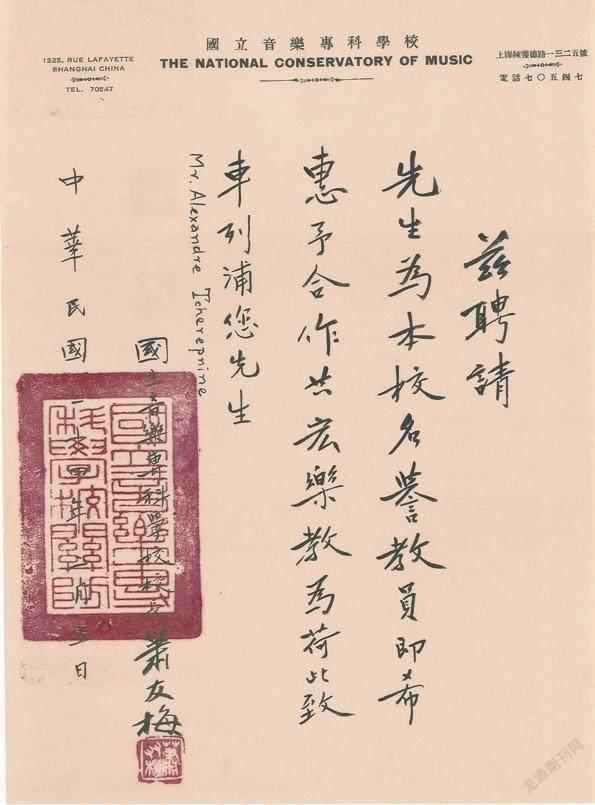

無疑,李獻敏的氣質和身影喚起了這位作曲家對東方美感的訴求。被李獻敏深深吸引的齊爾品,竟然取消了原本安排在菲律賓、新加坡、埃及和巴勒斯坦的巡演,轉而接受了在中國和日本的演出邀約,并將自己的多部作品贈與國立音專的師生留作紀念。

許是李獻敏在齊爾品赴日演出的那些日子里充滿了不舍之情,她反復在琴房里彈奏著齊爾品的作品,琴聲中流淌著她此刻所感受到的一切,于是便輕輕擷下一朵校園里的紅玫瑰,合于這本樂譜中,寄托她的思念之情?

且不論這片花瓣是怎樣被夾到書里的,總之后來的故事我們都知道了。1934年秋,獲庚子賠款獎金的李獻敏就要啟程赴比利時皇家音樂學院留學。齊爾品對李獻敏的愛慕之情只能化為音符,他將當時正在創作的一部鋼琴作品的開頭幾個小節寫在了李獻敏的紀念冊上,以示戀慕之情,即后來的《敬獻中國》(模仿琵琶輪奏聲音作成的幻想曲)。這部作品既飽含東方音樂的韻味,也是這段歐亞情緣的見證。一年后,齊爾品與李獻敏在歐洲重逢,并于1937年夏在法國完婚,“二戰”后他們又去了美國。

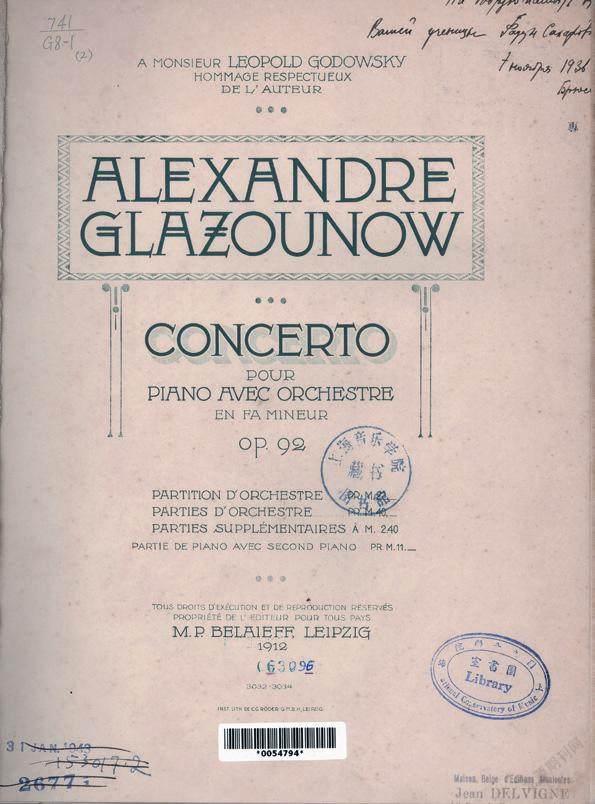

說到查哈羅夫,這位國立音專的系主任,原是俄羅斯鋼琴學派戈多夫斯基的嫡傳弟子,與涅高茲是同窗好友。在中國任教的十二年中,查哈羅夫培養出了李翠真、李獻敏、丁善德、江定仙、巫一丹、范繼森、吳樂懿、蕭淑嫻等一批中國鋼琴教育的頂梁柱,為我國鋼琴教學流派的形成奠定了堅實的基礎。

后來廖輔叔在一篇追憶查哈羅夫的文章中講到這樣一個故事:1960年丁善德院長赴波蘭擔任第十屆肖邦國際鋼琴比賽評委時,遇到了涅高茲。他覺得中國選手雖然初出茅廬,卻有著似曾相識的感覺,于是向丁善德問起中國鋼琴教育發展的情況。丁善德當即對他談了有關的來龍去脈,其中也談到了查哈羅夫。涅高茲一聽到這個名字,立刻揚起了眉毛,急忙問“是不是鮑里斯?”聽到肯定的回答后,他長長地呼了一口氣:“哦,原來他到中國去了,我一直想找他,卻總也打聽不到他的下落。”隨即他若有所悟地說:“那就難怪中國鋼琴家能取得這樣好的成績了。”

齊爾品夫婦二十世紀四十年代到歐洲做了許多幫助中國音樂家的工作,包括賀綠汀、劉雪庵、譚小麟、周小燕、江文也、斯義桂等。1977年齊爾品逝世時,賀綠汀在悼詞中寫道:“當年齊爾品離開上海的那天,我們去火車站送別,火車緩緩離開,他在車門口向我們揮舞著卷起的樂譜,告訴我們不要停下手中的筆,要寫下去!不斷地寫下去!這臨別的勉勵使我們深受鼓舞!想不到這竟是永別的贈言啊!”

當然,除了齊爾品和查哈羅夫之外,還有許多俄羅斯的音樂家也流亡在上海。其中既有來自圣彼得堡音樂學院的拉赫瑪尼諾夫的外甥女皮谷華夫人(Z. Pribytkova),還有呂維鈿夫人(E. Levitin),鋼琴家劉詩昆的啟蒙老師拉扎雷夫(B. Lazareff)也來自圣彼得堡,他在1934年任國立音專鋼琴組教授。這些教授為中國的鋼琴教育界培養了夏國瓊、江定仙、裘復生、吳伯超、戴譜生、李惠芬、何靜意等一批骨干力量。

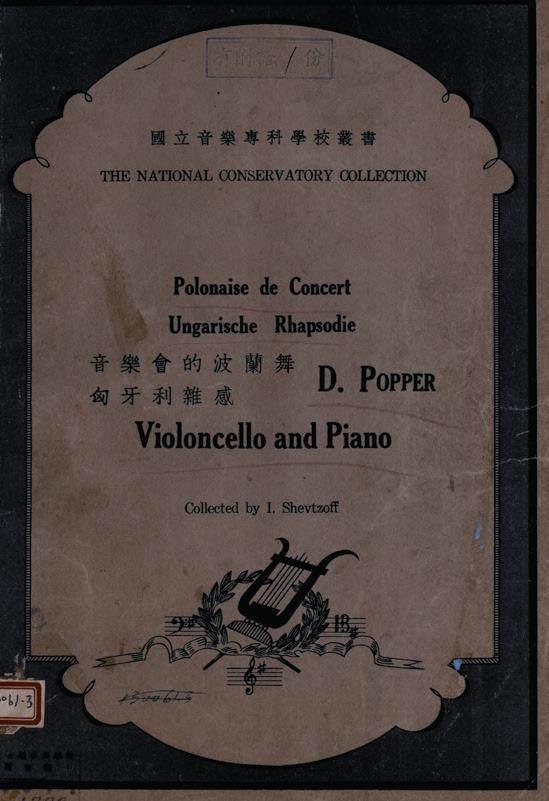

管弦樂方面,大提琴組主任佘甫嗟夫(I. Shevtzoff)來自圣彼得堡音樂學院,學生有勞冰心、李獻敏、李元慶、朱崇志、汪啟璋等。此外,還有工部局樂隊成員兼任教員、中提琴演奏家格爾佐夫斯基(R. Gerzovsky),他的學生有譚抒真、何端榮等;長笛教員史丕烈(A. Spiridonoff)帶出了學生葉懷德、勞景賢;雙簧管教員施懷可斯基(Schwaikowsky)和小號演奏家多布羅沃利斯基(V. Dobrovolsky)的學生有黃貽鈞、葛英等人。這些學生又成了上海音樂學院的教授或上海音樂界的翹楚。

聲樂方面,有圣彼得堡音樂學院的斯拉維阿諾夫夫人(N. Slavianoff)和著名的蘇石林(V. Shushlin)教授,培養出了中國聲樂界的一批領軍人物,如周小燕、喻宜萱、黃友葵、胡然、斯義桂、曹岑、郎毓秀、高芝蘭、周慕西、溫可錚等人才。

作曲理論方面,有利亞普諾夫的嫡傳弟子阿克薩科夫(S. Aksakoff)擔任國立音專的音樂理論和音樂史課程的教學工作,學生有本院首任院長賀綠汀和他的同事譚小麟、陳又新,以及新音樂運動的大將呂驥等。

文藝理論家勃蘭兌斯曾經給流亡文化現象以很高的評價,他認為這是民族文化發展中的一個不可忽視的組成部分。流亡者們一方面繼續著自己本族的藝術傳統,一方面又和流亡地的文化相互影響而產生新的藝術作風。

這些曾生活在上海的俄羅斯藝術家,在這座開放包容的城市中組織了諸如“俄羅斯東方詩會”“俄羅斯歌劇團”等藝術團體。查哈羅夫和他的朋友阿克薩科夫除創辦“俄國音樂教育協會”之外,還共同起草了文件《俄羅斯音樂啟蒙教育理念》,他們決心在這片異國的土地上守望著自己的精神家園,并幫助自己的第二故鄉一起探索新音樂的發展前路。

因為,在他們看來上海街道周遭的各種景象和豐富的聲音,并不是嘈雜無序的,這些市井之音充滿著新意,給藝術家帶來了無限的幻想。對于齊爾品等人來說,這座城市給予了他們全新的創作靈感,這自由開放的環境,令人無比興奮與親切,流亡作曲家在此地獲得了重生。

因此這些“異邦客”也會積極地研究當地的音樂,成立“中國音樂樂會”,而且還寫下新作,如齊爾品的《敬獻中國》《五聲音階的鋼琴教本》,而且還有阿克薩科夫創作的三十部浪漫抒情曲以及大量的鋼琴曲、交響樂、奏鳴曲、合唱曲、歌劇等。另有阿隆·阿甫夏洛穆夫除了為電影寫作配樂,還創作了《孟姜女》《北平胡同》等具有中國風味的音樂作品,這也使他在上海名聲大震。

這些俄羅斯音樂家為初期國立音專的發展做出了極大的貢獻,在當時就職于國立音專的教授中,來自俄羅斯的就有十位。用齊爾品的話說,他們都是“世界一流的教授”,如果一路溯源上去,查哈羅夫的老師戈多夫斯基的師祖是莫舍列斯,甚至可以直接追溯到克萊門蒂呢。正是他們的精心培育,上海的專業音樂教育有著可謂衣缽真傳的正統,有著并不輸于歐美或幾近相近的起步線。

同時,也正是他們在中西方文化交流的溝通中所起的橋梁作用,使得我們的音樂發展,至少在當時,沒有被孤立于世界藝術潮流之外。例如,在齊爾品關于“深刻研究中國原有的音樂,然后拿西方音樂的理論作為參考,以求得具有東方民族風格的獨立音樂”的論調中,闡述了如何在音樂作品中融入中國音樂風格,并由此啟迪、教誨了一代音院學子。齊爾品的創作及教學理念引導了日后的音樂學院的辦學方向,為當代中國音樂的創作提供了思路。

這片玫瑰花瓣從某種意義上可被視為一個窗口,它見證了兩個民族的音樂知音間相互交流、互相促進的一段時光,以及這段歲月在上海音樂學院發展歷程中的重要意義吧!