砂質頁巖隧道施工過程變形與受力分析

楊永強

(中鐵十七局集團城市建設有限公司 貴州貴安 550025)

1 引言

受到賦存環境以及地質成因的影響,與花崗巖等硬質火山巖不同,砂質頁巖屬于變質巖,其力學性質差,具體表現為受到掘進擾動后,砂質頁巖的自穩能力極差,具有各向異性及蠕變特性,導致支護結構承受較大的應力、產生圍巖大變形,支護安全問題突出,含有大量的黏土礦物導致遇水后軟化,強度折減強烈[1-2]。這些不良力學特征給隧道工程的建設帶來了諸多挑戰。

由于砂質頁巖在受到地下水、開挖卸載等作用后,其變形機理復雜,具有明顯的時效性和長期性,對其力學行為的演變規律認識還有待進一步研究[3]。針對頁巖的變形機理和支護結構措施方面,大量的研究學者主要采取了數值模擬、現場實測和物理模擬的手段展開研究[4]。何昌國[5]對成貴鐵路10座砂質泥巖、砂質頁巖隧道進行了圍巖變形和支護結構的現場測試和統計分析,指出現行鐵路行業規范中變形預留量偏大;曾韋等[6]采用室內物理試驗方法研究了頁巖在卸載條件下的能量演化過程,指出其變形破壞的特征;馮忠居等[7]通過數值模擬手段研究了不同開挖施工工法下隧道圍巖的應力應變規律,指出在掌子面附近3 m左右的圍巖應力最大;韓偉歌等[8]采用變形監測與三維激光掃描等方法研究了層狀巖體的隧道圍巖變形;劉德安等[9]針對大面積開挖的軟巖隧道提出了超前帷幕注漿加超前管棚的加固方案。

本文以桃子溪隧道工程為研究背景,結合砂質頁巖的工程地質特點,基于能量耗散與能力釋放原理,采用室內三軸試驗方法分析其應力應變損傷演化過程,并采用現場實測手段分析砂質頁巖的變形時空特征以及支護結構的應力變化過程。

2 工程背景

351國道咸豐謝家土至龍井段改擴建工程桃子溪隧道位于湖北省恩施州咸豐縣境內,隧址區屬中亞熱帶季風濕潤性山地氣候,植被茂密,以松樹及山茶樹為主,隧道走向方位角291°~305°,海拔高程810~1 120 m,洞身最大埋深約289 m。進口樁號K79+054,出口樁號K80+591,全長1 537 m,為長隧道。

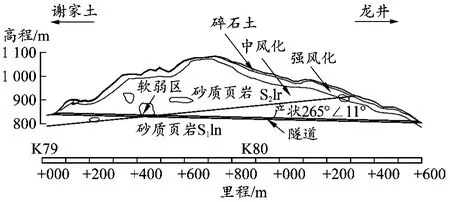

隧道區域構造位置處于恩黔斷裂-桃子溪斷裂左側740 m,區內構造線走向為NE向,恩黔斷裂構成了本區的構造格架。恩黔斷裂位于恩施盆地西側,恩黔斷裂-桃子溪斷裂,走向NNE,略呈近直線型展布,傾向南東-北西。桃子溪隧道區位于恩黔斷裂西翼,斷裂距隧道距離較遠,對隧道無大的影響。隧道洞身主要穿越志留系羅惹坪組(S2lr)、龍馬溪組(S1ln)砂質頁巖,地層分布較穩定,地層總體呈單斜構造,巖層產狀200°~265°3°~11°,產狀穩定,圍巖級別主要為Ⅳ、Ⅴ級。隧址區地質條件如圖1所示。

圖1 左隧道地質縱斷面圖

3 砂質頁巖的應力應變損傷演化過程

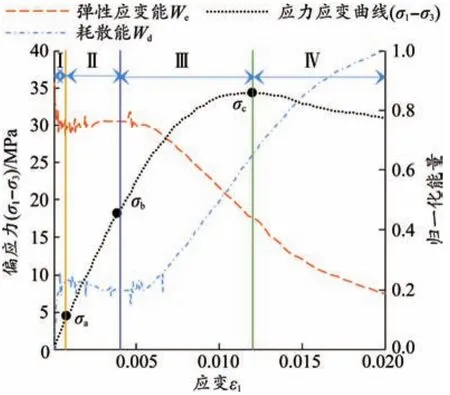

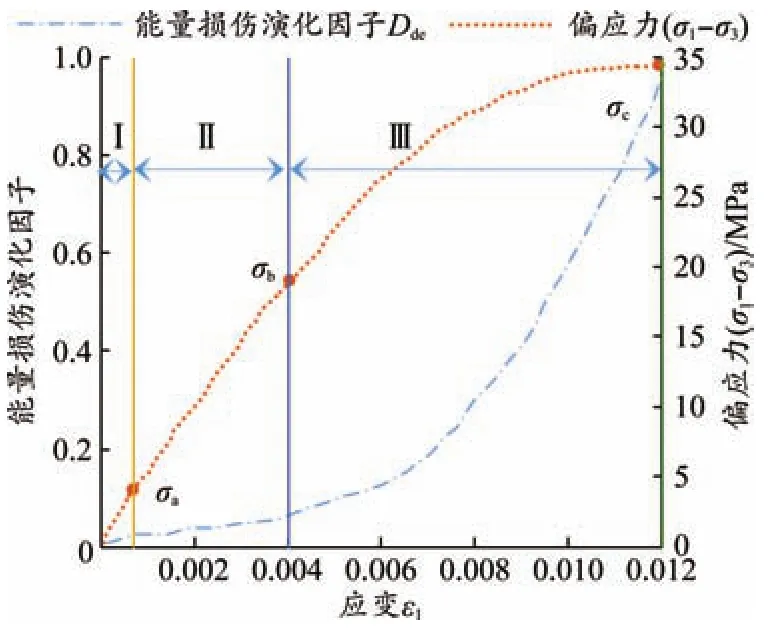

在隧道里程K80+050拱頂以上3 m采取原狀砂質頁巖進行室內三軸試驗,試驗圍壓為14 MPa,獲取巖樣的應力應變曲線,基于能量釋放、耗散原理[10],得到砂質頁巖的應力應變損傷演化過程曲線如圖2、圖3所示。圖中彈性應變能We、破裂耗散能Wd以及總能量W的定義如下[11-12]:

圖2 砂質頁巖彈性應變能與耗散能的演變曲線

圖3 砂質頁巖能量損傷演化因子變化曲線

式中,σi、εi、分別為主應力、主應變以及彈性應變;We為彈性應變能;Dde為能量損傷演化因子。

從圖2中可以看出,從砂質頁巖的應力應變曲線以及能量曲線均可以看出其受力和應變的演變過程,彈性應變能和耗散能均表現為“S”形曲線,并大致可以分為4個階段。在第Ⅰ階段(初始壓密階段),砂質頁巖受荷載后將大部分的能量進行吸收,巖石變形以彈性變形為主,內部節理裂隙面被逐漸壓密,消耗了彈性應變能,同時表現為耗散能的增加,在應力大于σa點后,進入能量硬化階段;在第Ⅱ階段(能量硬化階段),這個階段的巖石吸收了大量的能量進行存儲,使得彈性應變能趨于增加,同時耗散能相應減小,在應力大于σb點后,進入能量軟化階段;在第Ⅲ階段(能量軟化階段),巖石內部的裂縫加速擴展,導致相對位移產生,彈性應變能得到釋放并轉化為耗散能,表現為耗散能的非線性增加,在應力大于σc點后,進入破壞階段;在第Ⅳ階段(破壞階段),在宏觀上巖石出現明顯不可逆變形,彈性應變能被大量釋放,轉化為耗散能促使巖體內部裂紋的加速擴展,巖樣被剪切破壞。

從圖3中可以看出,砂質頁巖的應力應變損傷演變過程具有明顯的規律性。在第Ⅰ、Ⅱ階段,砂質頁巖的能量損傷指標較小,損傷速率較緩慢;進入第Ⅲ階段后,砂質頁巖不斷軟化,損傷速率呈非線性增加。因此在隧道施工過程中,應采取合理的措施延緩砂質頁巖進入第Ⅲ階段(能量軟化)的時間,以防止圍巖的加速變形。

4 砂質頁巖隧道支護結構應力與圍巖變形

4.1 支護結構應力變化

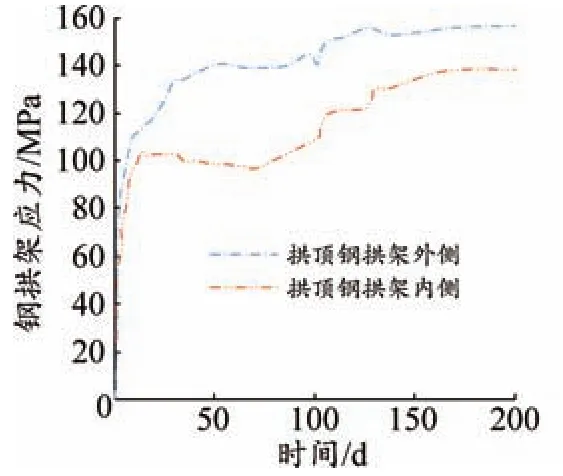

為了研究支護結構的承載機理,在隧道的不同部位布置監測點,監控鋼拱架以及初期支護結構的應力變化情況。監測點的布置位置分別為拱頂、左右拱肩和左右拱腰,監測時長為200 d。

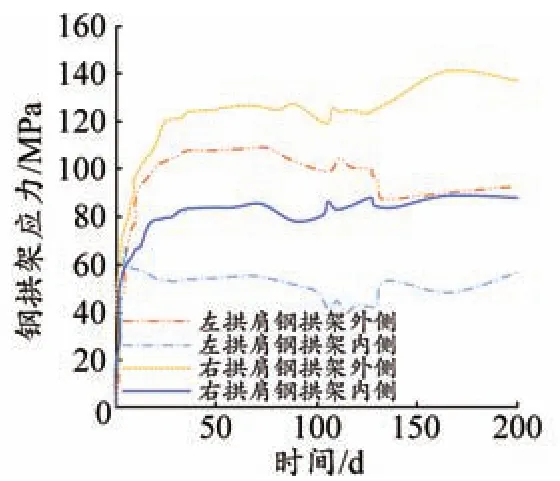

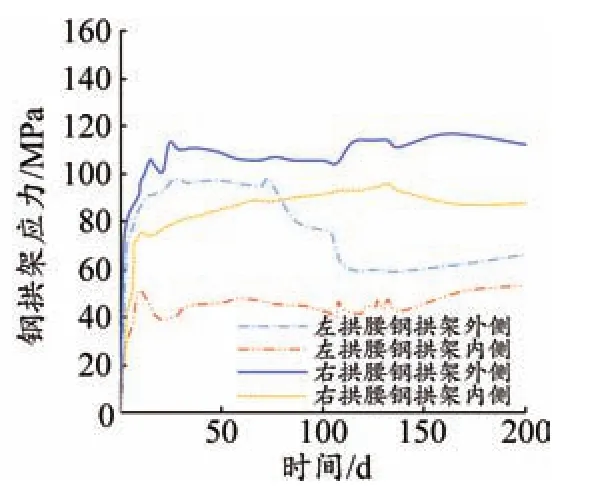

圖4~圖6為不同監測點位置鋼拱架內外側的應力變化情況。由于砂質頁巖存在明顯的蠕變特性、各向異性以及巖層的產狀分布影響,在鋼拱架承受荷載后,不同位置的應力變化并非同步的,在空間分布和時間分布上具有時效性;從時間分布來看,不同部位的鋼拱架在受力初期,應力曲線表現為短時間內呈近線性增加,隨后進入應力的不斷調整階段,應力逐漸趨于穩定,拱腰和拱肩位置的應力穩定時間約為20 d,而拱頂位置的應力穩定時間相對較長,約為30 d;從空間分布來看,鋼拱架的應力并非對稱分布的,總體而言隧道右側大于左側,兩側拱腰、兩側拱肩的應力不同,鋼拱架內外兩側的應力變化也不同,各部位拱架外側應力大于內側應力,鋼拱架最大應力發生在拱頂部位,大小為156 MPa,其次為右拱肩和右拱腰位置,最大應力分別為140 MPa、118 MPa。

圖4 拱頂位置鋼拱架內外側應力變化曲線

圖5 左、右拱肩鋼拱架內外側應力變化曲線

圖6 左、右拱腰鋼拱架內外側應力變化曲線

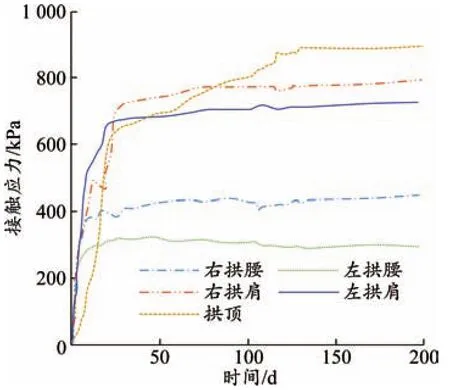

圖7為不同監測點位置初期支護與圍巖的接觸應力變化情況。從圖中可以看出,初期支護與圍巖的接觸應力變化規律與鋼拱架的變化規律類似,整體上應力分布表現左右不對稱,隧道右側大于左側。拱頂接觸應力最大,拱肩接觸應力次之,拱腰接觸應力最小,同時拱頂位置接觸應力達到穩定的時間大于拱腰和拱肩位置。因此在隧道施工過程中,應注意拱頂位置的支護結構應力監測,并采取合理的加強措施。

圖7 不同監測點位置初期支護與圍巖的接觸應力變化曲線

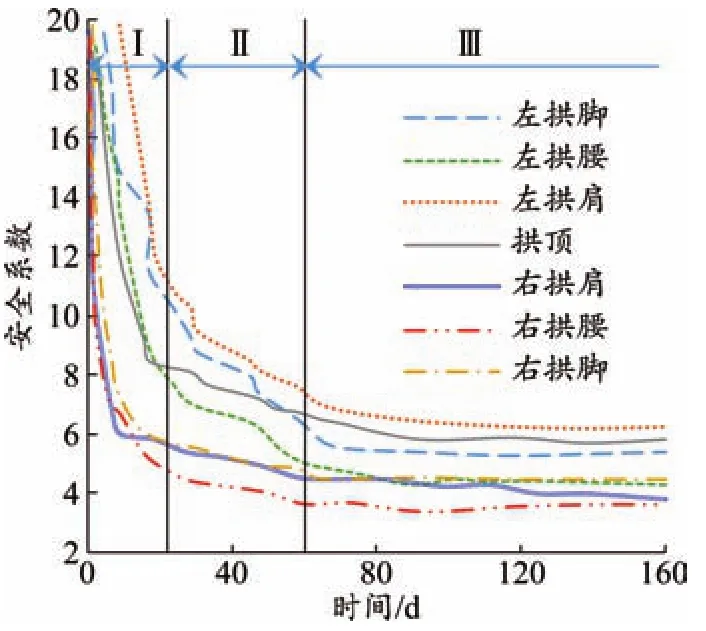

圖8為不同監測點位置二次襯砌安全系數隨時間的變化情況。從圖中可以看出,由于砂質頁巖的力學強度低,受開挖擾動后自承能力差,盡管施作了初期支護和鋼拱架支護,圍巖的壓力依舊不斷向二次襯砌傳遞,導致隧道不同位置處二次襯砌結構的安全系數在20 d內下降迅速,在20~80 d內進入緩慢下降階段,大于80 d后,安全系數基本穩定,安全系數的穩定范圍為3.9~7.8。由此表明,砂質頁巖等軟巖的力學行為具有收斂時間長等特點,可以采取加厚二次襯砌結構措施以應對長期的運營安全。

圖8 不同監測點位置二次襯砌安全系數隨時間的變化曲線

4.2 隧道圍巖變形

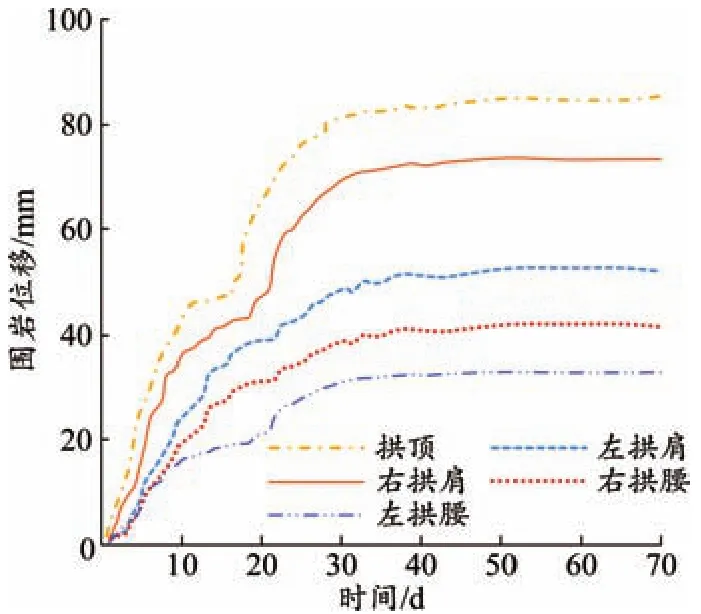

圖9為不同監測點位置二次襯砌安全系數隨時間的變化情況。從圖中可以看出,砂質頁巖的變形在空間分布上整體呈現為不對稱變形,表現為拱頂部位變形最大,拱肩部位次之,拱腰部位最小,且右側變形大于左側,這些規律與支護結構體系的受力一致;在時間分布上,圍巖變形的收斂與支護結構體系的受力收斂時間并不一致,前者的收斂時間相對更長,由此表明在砂質頁巖隧道施工中,圍巖變形的監測更為重要。

圖9 不同監測點位置圍巖變形曲線

5 結論

以桃子溪隧道工程為研究背景,采用室內三軸試驗和現場實測手段分析砂質頁巖的變形時空特征以及支護結構的應力變化過程,得出以下幾個結論:

(1)砂質頁巖的能量曲線表明,其彈性應變能曲線和耗散能曲線均表現為“S”形,大致可以分為4個階段,在第Ⅲ階段后,砂質頁巖的能量損傷演化因子呈非線性增加,加劇了圍巖的變形進程。

(2)由于砂質頁巖存在明顯的蠕變特性、各向異性以及巖層的產狀分布影響,鋼拱架受力、初期支護的接觸應力在空間分布上呈現非對稱性,收斂時間也不相同。

(3)在空間分布上,砂質頁巖的變形整體呈現為不對稱變形,表現為拱頂部位變形最大,拱肩部位次之,拱腰部位最小,且右側變形大于左側,這些規律與支護結構體系的受力一致;在時間分布上,圍巖變形的收斂與支護結構體系的受力收斂時間并不一致,前者的收斂時間相對更長。