美國基礎教育階段家校社協(xié)同育人模式及其啟示

摘要 健全家校社協(xié)同育人機制已成為教育發(fā)展的一個政策性選擇,對于糾正功利性、短視性的教育觀念具有重要意義。美國在家校社協(xié)同育人問題上有較早探索,形成了基于學校、基于家庭以及基于社區(qū)的三種家校社協(xié)同育人類型,每種類型下又包含若干實踐模式。結合地方教育發(fā)展狀況,在借鑒美國家校社協(xié)同育人的典型模式下,可以進一步對我國家校社協(xié)同育人機制進行深入思考。

關鍵詞 家校社? 協(xié)同育人? 基礎教育階段

引用格式? 曾汶婷.美國基礎教育階段家校社協(xié)同育人模式及其啟示[J].教學與管理,2022(16):80-84.

2021年頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》將健全家校社協(xié)同育人機制作為教育發(fā)展的一個政策性選擇。家校社協(xié)同育人回歸以人的成長為目的的教育初心,對于糾正目前功利性、短視性的教育觀念,讓學生回歸健康生活,做有自主性和豐富情感的人具有重要意義。

有關基礎教育階段家校社共育的研究指出,目前家校社主體的功能定位存在偏差,合作的內容和形式單調,缺乏合作育人的實效性[1]。美國由于在基礎教育體制上更強調分權和參與,因此在家校社協(xié)同育人上有了較早的探索。早在1965年,美國政府就在《早期開端教育計劃》中指出:“學校要把家長參與和家長教育作為重要內容,要求家長積極參與兒童教育。”在實踐過程中,家庭和社會的育人角色、參與范圍及內容也經歷了幾番調整,逐步實現(xiàn)了從“旁觀者”到“積極參與者”的轉變,并構建起了較為完善的家校社共育機制[2]。回顧美國公共事務體系中幾種典型的家校社協(xié)同育人模式,對于我國基礎教育階段建立具有可操作性的協(xié)同育人機制具有一定參考意義。

一、美國基礎教育階段家校社協(xié)同育人的背景

自布什政府頒布《不讓一個孩子掉隊法》以來,美國將中小學校在促進學生學業(yè)成就上的責任提高到了國家層面,尤其是低收入地區(qū)以及低收入家庭中學生的學業(yè)表現(xiàn),引起了政府的普遍重視。而隨著現(xiàn)代社會的快速發(fā)展,美國家庭結構在近幾十年來發(fā)生了很大變化,并被認為可能會給學生的學業(yè)成就帶來不良影響[3]。2014年,美國教育部發(fā)布了《雙重能力框架》,旨在加強中小學和家庭之間的合作以提高學生學業(yè)成就。該框架指出了以往家校合作中家長參與程度的淺表問題,并強調了中小學校在家校合作中的主動作為責任,以及教職工的雙重能力——教書育人以及與家長發(fā)展合作關系[4]。2015年美國還在《每一個學生都成功法》中包含了家長參與的內容,強調家長參與對學生的成功至關重要。這些政策法案的出臺給美國中小學在構建家校共育方面提出了更高要求。學校如何才能讓低收入群體的家長參與到學生的教育問題中來?學校、家長和社區(qū)應該如何面對由貧困滋生的學生健康學習和發(fā)展障礙?在此背景下,一種能將學校教育、學生家庭和社區(qū)改進整合起來的解決方案成為焦點,極大促進了美國家校社協(xié)同育人實踐工作的探索。

二、美國基礎教育階段家校社協(xié)同育人的三種模式

學校、家庭和社區(qū)構成影響學生成長發(fā)展的三大主要環(huán)境,因此家校社協(xié)同育人主要指與中小學生成長最密切相關的家庭、學校和社區(qū)。雖然多數(shù)理論流派認為學校、家庭和社區(qū)對學生成長產生的影響交互疊加、不可分割[5],但實踐中各種家校社協(xié)同育人模式的變革側重點不同,可分為基于學校、基于家庭以及基于社區(qū)的三種類型。基于學校的模式旨在通過提高學校效能來促進學生成長,即以學校作為協(xié)同育人的主要物理空間,強調學校的正式課程體系和事務管理地位,主動引導家長、高校和社區(qū)參與決策、策劃等;基于家庭的模式旨在利用家長群體的潛能來提高育人質量,將家長看作具備獨特能力與資源的優(yōu)勢群體,認為應該重視該群體被聯(lián)合組織起來時可以發(fā)揮的協(xié)同育人力量;基于社區(qū)的模式旨在通過關注弱勢群體,強調集社區(qū)服務和教育于一體,以社區(qū)為主導聯(lián)合各方力量促進教育和社會公平。

1.基于學校的協(xié)同育人模式

20世紀80年代后期在美國興起的校本管理運動倡導讓更多的利益相關者發(fā)聲[6],因為這能優(yōu)化學校決策,并能讓更多人投入改革以提高學校教育效能。在這場運動中,教育責任和決策權被下放到地方教育部門和學校,推動了家長、社區(qū)和高校參與育人的進程[7]。這些主體的參與不僅能幫助解決政府失靈問題,而且能幫助學校創(chuàng)新以適應其所處的社會大環(huán)境,學校的主動邀請被看作是這些主體參與辦學的決定因素[8]。校本管理理念催生了“學校委員會”“伙伴行動小組”這類組織在學校的建立。

學校委員會是中小學校校長領導下建立的家長組織,通常圍繞公共議題開展工作。這一模式中,校長的引導作用十分關鍵。校長應該采用合作式管理,賦予家長有意義的決策權,并由非政府組織向家長提供培訓和宣傳。學校委員會成員包括校長、教師、家長、社區(qū)居民和學生,根據(jù)參與者群體及其參與程度不同而有多種模式——家長參與式、學校責任式、校長中心式和官僚主義式(見表1)。學校自主權是指學校層面的權力分布情況,包括經費預算分配的自主權、學校層面的重大決策權以及制度制定權;委員會自主權是指委員會成員所做決策能在多大程度上擺脫校長的專制,在制定和執(zhí)行學校政策時不受校長影響;家長自主權反映了家長在學校委員會中的地位,包括數(shù)量上占多數(shù)還是少數(shù),是否可以在決策和領導學校發(fā)展方面產生影響力。這三種自主權的程度反映了家長參與的不同深度和主動性,實際上任何一種校本管理模式都不可能嚴格屬于其中某一種。但已有研究指出,如果要使家長有效參與,需要把握兩個關鍵點:一是校長的領導風格必須具有極強的家長合作傾向,二是有社區(qū)組織能幫助家長提高參與能力。

約翰斯·霍普金斯大學教育學院于1996年成立的伙伴型學校全國網絡(The National Network of Partnership Schools,簡稱NNPS)是一個倡導通過學校結構變革來增加家庭和社區(qū)參與程度的社會機構,旨在幫助和倡導每所中小學校成立自己的“伙伴行動小組(action team for partnerships,簡稱ATP)”。伙伴行動小組的成員構成中除了學校管理者、教師、家長、社區(qū)成員以及學生之外,還包括高校專家。專家主要負責組織、計劃、實施和評估家校社協(xié)同育人活動[9],從而確保了伙伴行動小組的可持續(xù)性發(fā)展。小組在中小學組織的活動包括:幫助家長營造支持孩子成長的家庭環(huán)境,指導家長如何幫助學生完成家庭作業(yè),與家長建立雙向交流;招募其他家長志愿者參與工作;幫助各種社會經濟背景的家長參與學校決策,甚至發(fā)揮領導作用;尋找并整合社區(qū)資源用于辦學。除此之外,雖然教育行政人員并不在學校委員會以及伙伴行動小組成員之列,但兩種模式都強調學校要充分利用地方政府提供的資源,而政府也需要設立專門人員和專家為學校提供培訓和資源支持[10]。

2.基于家庭的協(xié)同育人模式

基于家庭的協(xié)同育人模式強調以優(yōu)勢視角看待家長的育人角色,尤其是低收入家長群體。既不讓家長置身事外,也不把他們看作學生問題的根源,并且重視家長的聯(lián)合力量。從目標來看,主要可分為“利用家長資源”和“開發(fā)家長資源”兩種類型。前者的典型模式為“家長集體參與模式”,而后者的典型模式包括“家長學院”以及針對特殊兒童群體的“家長培訓項目”。

家長集體參與模式強調“集體參與”,因為“集體身份”能夠讓家長感覺自己更有力量與社區(qū)和學校合作。家長集體參與是指多位家長組成小組,共同參與設計和運作項目以幫助社區(qū)和學校里的其他有困難的家庭,實現(xiàn)家長間的互幫互助。在個人層面上,小組會幫助孤立的家庭建立與社區(qū)其他家庭的社會聯(lián)系;在集體層面上,小組會為低收入家長提供有關子女學業(yè)、家政、健康管理、財產管理和心理健康的學習資源;在社會層面,小組會爭取新的制度政策來幫助低收入家長更好地利用自身力量支持子女所在學校以及周圍社區(qū)的發(fā)展。該模式的成功運行既需要社會條件,也需要家長條件。前者包括可供活動開展的家庭、學校或場館等實體建筑,以及模式運行所需的規(guī)范和規(guī)則;后者是指家長的人力、社會和物質資源。該種模式突破了以往對于家長所擁有的資本的理解,認為文化也應該被視為一種資本。例如家長在逆境中堅持希望和夢想的能力可以被看作一種精神資本、家長籠絡親屬關系的能力可以被看作一種家族資本、家長在復雜的社會系統(tǒng)中獲得資源的能力被看作是一種社會生存資本。通過轉變對家長資本的看法,可以挖掘到以往被認為是弱勢群體的家長身上的價值和潛能,引導這些弱勢家長參與到學校和社區(qū)建設中,會給學校和社區(qū)帶來巨大的轉變,這些家長也會意識到自己能發(fā)揮的能量,轉變對自己和子女的看法。已有研究指出,該模式在美國佛羅里達州、加利福尼亞州廣泛開展,并給當?shù)厣鐓^(qū)和學校帶來了進步[11]。

在美國,家長學院項目一般由當?shù)貙W區(qū)組織,并由學區(qū)和聯(lián)邦教育部門提供財政支持,學院的成員包括高校專家、學校教師、教育行政人員、企業(yè)人員和家長,旨在提高家長在校參與度的同時為家長和學生提供適宜的資源。以夏洛特梅克倫堡學校為例[12],該校于2008年啟動了家長學院項目,項目共有4個子內容:(1)向家長提供信息,使他們有能力培養(yǎng)出自信的、有教養(yǎng)的孩子;(2)支持家長和孩子共同面對學業(yè)挑戰(zhàn);(3)家庭宣傳健康生活習慣和心理健康知識;(4)助力家長個人化、專業(yè)化成長。還有家長培訓項目主要用于兒童問題行為的早期干預。1981年,華盛頓大學開發(fā)了為期10~12周的家長培訓,課程內容包括如何與兒童玩耍并幫助他們學習、如何利用表揚激發(fā)孩子潛能、有效的立規(guī)矩以及處理孩子的問題行為。培訓前后期由學校教師調研家長的需求和感受,培訓開展的方式以視頻和小組討論為主,家長們8~16人為一組,每周以社區(qū)為實踐場所進行2小時會面討論。同時培訓項目還會告知家長如何與學校、社區(qū)以及其他家長加強聯(lián)系。研究顯示,該項目能有效改善親子互動,減少家長使用暴力和批評的教養(yǎng)方式,并能切實減少兒童的問題行為[13]。

3.基于社區(qū)的協(xié)同育人模式

社區(qū)學校是基于社區(qū)的協(xié)同育人模式發(fā)展出來的一種新型學校,最早出現(xiàn)在20世紀。在經濟大蕭條時期,由于許多社區(qū)面臨貧困問題而再度受到重視,并在不斷發(fā)展中逐漸從一個非政府組織成為政府支持的公立學校。社區(qū)學校設立初衷是為了向弱勢家長和學生提供支持,以幫助他們克服由貧困所造成的學習困難。與傳統(tǒng)學校不同,社區(qū)學校不僅關注學業(yè)成績,更關注由各種社會因素造成的不公平現(xiàn)象。

社區(qū)學校強調集社區(qū)服務和教育于一體,將高質量的教育機構、醫(yī)療診所和社會服務組織集合在一起,向低收入家庭提供各種服務,包括生理心理保健、免費午餐、課前課后托管和家長課堂等。其中,以全服務型社區(qū)學校(The Full Service Community School,簡稱FSCS)為代表的服務模式在美國最為普遍。全服務型社區(qū)學校的辦學模式可以追溯到20世紀初杜威和亞當斯提出的“社區(qū)學校”,旨在將中小學校和其所在社區(qū)緊密聯(lián)系起來[14]。FSCS受到了美國教育部教育改進基金會的支持,2010年美國教育部指出:“FSCS屬于公立學校的一部分,其與當?shù)亟逃块T、社區(qū)組織、非營利性組織和其他公共或私人機構協(xié)作,向有需要的學生及其家庭提供一體化的學業(yè)和健康服務。除此之外,全服務社區(qū)學校還鼓勵家長參與,向他們提供一系列支持和機會。”中小學校負責提供優(yōu)質教育,社區(qū)組織同中小學校一起共同提供健康教育和社會技能培訓。與大多數(shù)公立中小學不同,社區(qū)學校全年無休,并延長開放時間為家長和學生提供便利。社區(qū)學校掀起的改革也旨在扭轉以往的學校改革只關注學業(yè)情況的現(xiàn)實,倡導關注學校以外能影響學生發(fā)展的因素。有研究顯示,社區(qū)學校能有效提高學生的出勤率,幫助學生取得學業(yè)進步[15]。社區(qū)學校得到了各層級政府的官方支持,在州政府層面,2019年立法機關通過了一項決議,為社區(qū)學校提供財政支持,這極大促進了社區(qū)學校規(guī)模的擴大和質量的提升。以美國馬里蘭州的巴爾的摩市為例,該市2018年僅有50所社區(qū)學校,在該決議通過后,2019年至2020年間又新增了70所[16]。

三、美國基礎教育階段家校社協(xié)同育人模式對我國的啟示

學校教育既能促進家庭和社區(qū)發(fā)展,家庭和社區(qū)的資源條件也能助力學校教育質量提升[17]。基礎教育階段家庭、學校與社區(qū)組織之間的合作逐漸在實踐和研究領域引起了重視,但問題也頻頻出現(xiàn),如家校社合作成為對學生的全天候監(jiān)控,家校社合作簡化為家校合作,家校合作衰減為家長配合學校等[18]。這些問題應該如何解決呢?美國基礎教育階段家校社協(xié)同育人的三種模式可以給我們提供啟發(fā)。

1.指向學生的全面發(fā)展

美國家校社協(xié)同育人觀念的興起,一是為了達成學生學業(yè)成就的高要求,二是為了解決貧困社區(qū)的發(fā)展問題,保護社會不利地位兒童的受教育權利,與我國對家校社協(xié)同育人的功能定位不完全相同,但二者的共通之處在于對學生學業(yè)教育和身心發(fā)展的重視。從美國社區(qū)學校的實踐中可以看出,學生身體健康狀況與學業(yè)成就是不可分割的兩個部分,只有身心健康的學生才能在未來有更長遠的發(fā)展。因此在家校社協(xié)同的內容當中,不應該僅僅關注學生在校學業(yè)成績,還應該關注他們在家庭、學校和社會中可能面臨的心理問題和生理傷害。學校、家庭和社區(qū)都應該掌握學生身心成長的基本規(guī)律,在學校和社區(qū)最好配備專業(yè)人員負責學生的身心健康發(fā)展指導。而對于家長,學校應該主動承擔家庭教育的責任,和家長打好配合仗,而不是讓家長只充當學生作業(yè)的監(jiān)管接班人。

近年來,中小學課后服務和暑期托管成為了家校社協(xié)同育人的重要場域。社區(qū)是聯(lián)結學校與家庭的中間力量,但往往被忽視。利用社區(qū)資源促進家校育人的理念最早在1988年英國出臺的《教育改革法》中被提出[19],使得家校育人逐步發(fā)展為利用社區(qū)資源促進家校育人,而家校社協(xié)同育人在此基礎上又強化了社區(qū)的主體作用,尤其是針對中小學生的社會實踐和勞動教育等。美國社區(qū)學校的實踐帶給我們的啟示是:學校不應該成為課后服務以及暑期托管的唯一責任人,家長志愿者和社區(qū)也是開展教育服務的重要資源對象,應該得到充分挖掘和利用。只有三者協(xié)同發(fā)力,才能為學生帶來全天候的守護和全方位的發(fā)展。

2.指向家長的優(yōu)勢利用

引導家長參與,既需要充分挖掘家長身上的資本和資源,轉變對弱勢群體家長的認知,又需要對家長的潛能進行開發(fā),使之成為學校和社區(qū)建設的優(yōu)勢群體和積極參與者,而不僅僅是學校工作的配合者。

要讓家長真實參與,就要讓他們接觸有意義的工作,并且在決策中讓家長發(fā)聲并有機會產生影響。家長是教育孩子的核心角色,他們可以進入課堂、與學生溝通接觸,并成為教學的一部分。家長的意見對于學校和課堂決策來說是重要的。以往都是學校向家庭提供信息、資源和支持,但為了形成教育合力,家長必須向學校提供自己的優(yōu)勢、資源和信息,學校也要有向家長取經的準備。校長不應該給家長下達指令性任務,而應該和教師、家長合作。只有家長可以根據(jù)自己的能力和優(yōu)勢來參與育人時,共同愿景才有可能達成。

研究表明,我國家長缺乏向學校提出意見、建議及進行信息反饋的積極性和主動性,習慣于保持沉默,甘愿成為“傾聽者”和“旁觀者”[20]。因此,對于家長參與能力的建設以及參與意愿的引導相當重要。為了讓家校社協(xié)同育人的效果最大化,學校領導者需要提供系統(tǒng)性的支持,除了聯(lián)絡學生家長以外,還需要積極尋求政府部門和非營利性組織的支持。在協(xié)作開展前,學校必須主動了解所在社區(qū)及家庭的真實情況,如此才能更好建立學校與家庭和社區(qū)之間的聯(lián)結。學校尤其需要投入努力聯(lián)系那些難以聯(lián)絡到的家庭,并幫助他們克服目前所面臨的挑戰(zhàn)和困難,這也可以幫助學校了解所在社區(qū)和家庭的多樣性和復雜性,以便更有針對性地開展工作。

3.指向地區(qū)的社會發(fā)展

家校社合作不等于家校合作,尤其是在貧困不發(fā)達地區(qū),一所學校往往還是一個地區(qū)的文化資源中心。因此,家校社合作還應該指向地區(qū)的社會發(fā)展,通過改變一個學生和改變一個家長,進而改變一個家庭和一個社區(qū)。這種迭代效可以通過學生、家長在社區(qū)層面的集體參與實現(xiàn),同時學校要注重利用現(xiàn)代化信息手段開放辦學。

家校社合作中應該強調家長間,以及家長與學校關系的建立,強調家長的領導力,注重彌合家長和學校間的文化與權力代溝。傳統(tǒng)家長參與模式中,家長以個體身份參與育人,而基于社區(qū)的參與使得家長以社區(qū)成員的集體身份參與,能擴大家長群體的影響力。在美國,社區(qū)與學校的協(xié)同育人還被認為是改善貧困地區(qū)條件的重要舉措。例如,美國巴爾的摩市在2000年成立了家庭社區(qū)參與辦公室,認為社區(qū)—學校的伙伴關系對于解決貧困地區(qū)的教育、社會問題具有積極作用。社區(qū)成員需要建立“互相幫助,投資教育,共同保護兒童”的價值觀,不斷強調集體的力量。通過社區(qū)服務,經濟狀況不佳的家長們也可以接觸到更多成人教育和家庭通識教育資源,有語言障礙以及學歷不高的家長通過利用這些資源可以獲得輔助孩子學業(yè)學習的能力。除此之外,學校、家庭與社區(qū)合作有助于發(fā)現(xiàn)學校之外阻礙孩子成長的因素,集合力量協(xié)同育人。

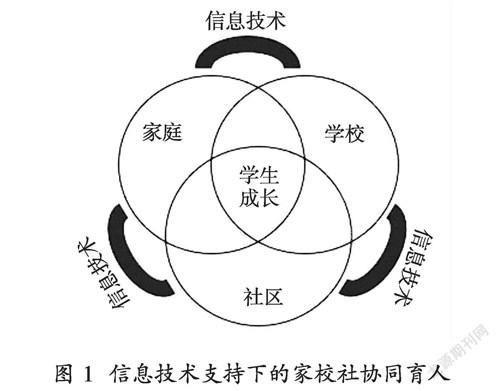

隨著信息技術及其在教育領域的應用快速發(fā)展,家校社協(xié)同育人機制也得到了強化,如下圖1所示[21]。學校可以利用郵件、博客、播客、網站和公開數(shù)據(jù)庫等增強與家庭和社區(qū)的公開交流,學校還可以邀請家庭、社區(qū)成員參與學校技術規(guī)劃過程。社區(qū)組織也可以向學校捐助電子設備,與學校合建“課后技術使用中心”,給孩子們提供更多信息技術資源。學校還可以在課后向家庭和社區(qū)成員提供信息技術資源,例如電子圖書館服務和實用技術培訓課程等。

總的來說,教育變革不僅是一個教育要素重組問題,更是一個政治和公民參與問題。學校變革從來不發(fā)生在真空中,而是涉及學校之間、學校與家庭之間、學校與社會之間的一系列關系,因此要把育人問題放置在更大的社會背景下進行考慮并營造良好的合作氛圍。合作勢必要引起系統(tǒng)變革,因此需要家庭、學校和社區(qū)就協(xié)同育人的潛在信念、規(guī)范和原則達成認同,共同承擔學生成長和發(fā)展的責任。

參考文獻

[1] 李潮海,徐文娜,康健.新時代中小學家校合作共育的理論基礎與策略創(chuàng)新[J].現(xiàn)代教育管理,2019(11):12-17.

[2] 田瀾,龔書靜.“積極參與”:家校結合新樣態(tài)——以西方教育中的家長參與轉向為鑒[J].中國教育學刊,2017(01):15-18+49.

[3] Heckman, J. J. Schools, skills, and synapses[J]. Economic Inquiry,2008, 46: 289-324.

[4] Mapp, K., Kuttner, P. J. Partners in education: A dual capacity- building framework for family-school partnerships[R].Southwest Educational Development Lab.

[5] 張俊,吳重涵,王梅霧,等.面向實踐的家校合作指導理論——交疊影響域理論綜述[J].教育學術月刊,2019(05):3-12.

[6] Shatkin G., Gershberg A I. Empowering Parents and Building Communities: The Role of School-Based Councils in Educational Governance and Accountability[J]. Urban Education, 2007, 42(06):582-615.

[7] Gertler P., Patrinos H., Rubio-Codina M. Empowering parents to improve education: evidence from rural Mexico[J]. Policy Research Working Paper Series, 2008, 99(01):68-79.

[8] Dauber S.L., Epstein J.L. Parents' attitudes and practices of involvement in inner-city elementary and middle schools[J]. Families and schools in a pluralistic society, 1993,23(01):53-72.

[9] Sheldon S B., Voorhis F V. Partnership Programs in U.S. Schools: Their Development and Relationship to Family Involvement Outcomes[J]. School Effectiveness & School Improvement, 2004, 15(02):125-148.

[10] Sheldon, Steven B. Testing a Structural Equation Model of Partnership Program Implementation and Parent Involvement. The Elementary School Journal,2005,106(02): 171-87.

[11] Boutte G. S., Johnson G. L. Community and family involvement in urban schools[A]. Milner R., Lomotey K., (Eds.), Handbook of urban education[C]. New York, NY: Routledge,2014:167-187.

[12] Mendez J L., Swick D C. Guilford Parent Academy: A Collaborative Effort to Engage Parents in Children's Education[J]. Education and Treatment of Children, 2018, 41(02):249-268.

[13] Webster Stratton, C. From Parent Training to Community Building. Families in Society, 1997, 78(02): 156-71.

[14] Chen M E., Anderson J A., Watkins L. Parent Perceptions of Connectedness in a Full-Service Community School Project[J]. Journal of Child & Family Studies, 2016, 25(07):2268-2278.

[15] Johnson W., Engberg J., Opper I., Sontag-Padilla L., Xenakis L. Illustrating the promise of community schools: An assessment of the impact of the New York city community school initiative[R]. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2020.

[16] Shiller J.T. Clients or Partners: The Challenge to Engage Families in Baltimore's Community Schools[J]. Urban Education, 2020(02):1-28.

[17] Alameda-Lawson T., Lawson M.A. Ecologies of Collective Parent Engagement in Urban Education[J]. Urban Education, 2019,54(08):1085-1120.

[18] 張永,張艷瓊.家校社合作的反思與重構:基于實踐共同體的視角[J].終身教育研究,2020,31(03):41-46.

[19] 顧建亮,呂麗麗.探索社區(qū)教育資源 促進家校育人[J].中國成人教育,2021(06):67-72.

[20] 郭中凱,章亞希.“家校合作”中的家長主體缺失及對策[J].教學與管理,2015(22):20-23.

[21] Hohlfeld, Tina N., Ritzhaupt, Albert D., Barron, Ann E. Connecting Schools, Community, and Family with ICT: Four-year Trends Related to School Level and SES of Public Schools in Florida[J]. Computers and Education,2010,55(01):391-405.