鄉札、懸吐與諺解

王彤偉

一

在了解這幾個概念之前,要先了解一點關于古代朝鮮半島用字的情況。由于資料缺乏,漢字傳入朝鮮半島的確切時代并不是很清楚。高麗文人金富軾的《三國史記》是朝鮮半島現存最早的史書,成書時間為高麗仁宗二十三年(1145年)。據《三國史記·高句麗本紀》記載:“國初始用文字,時有人記事一百卷,名曰《留記》。”這里的文字指的就是漢字,而高句麗在公元前37年建國,由此可知漢字最晚在公元一世紀初就傳入朝鮮半島了。王力先生《漢語史稿》說:“公元五世紀前后,漢字已經被用作朝鮮的文字。到了七、八世紀,由于當時朝鮮的統治階級也提倡漢字,所以漢字在朝鮮更加通行了。”(王力《漢語史稿》,中華書局2004年版)然而,朝鮮半島人自己的文字,要晚到高麗滅亡之后的朝鮮時代(1443年)才創制出來。

那么從公元1世紀到1443年之間,朝鮮半島的語言情況就是,人們日常交流時用的是自己的語言,卻沒有適合自己語言的文字;如果要把當時的話語記錄下來,就只好借用漢字。這種借用漢字記錄當時生活語言的情況,會遇到很多有音無字的情況。怎么記錄,情況非常復雜。

借用漢字來記錄韓語,如果從形音義三個方面考慮,理論上有四種情況:借字形及字音、跟字義無關;借字形及字義、跟字音無關;字形、字音和字義并借;僅借字形、字音和字義都不借。此外,也用漢字“六書”原理來自造新字。分別舉例說明如下:

1. 借形音不借義:

即借用漢字字形、字音記錄韓語的某個概念,該概念與所借漢字之義無關。例如,字形寫作“太”,仍讀tai音,但表“大豆”義;字形寫作“吐”,仍讀tu音,但表“語辭”義(《行用吏文》:“我國所謂吐,中國之助辭。”);字形寫作“徐伐”(其中用音標擬音的例子來自宋兆祥《中上古漢朝語研究》,中國社會科學出版社2011年版),仍讀[sipl]音,但表“田野、原野、京城”義;字形寫作“阿次加伊”,仍讀[atsikai]音,但表“蓖麻籽”之義;《雞林類事》里,字形寫“河屯、途孛”,讀he tun、tu bei,表“一、二”之義。

2. 借形義不借音:

用漢字的意思記錄韓語中相同的概念,但是讀音不讀漢字的音,而讀韓語中表示該概念的那個詞的讀音。例如:用“大山”這兩個漢字,記錄大山這個概念,但讀音不讀da shan,而是按照韓語對大山的稱呼,讀作[hanm](日語也寫作“山”,表義也是“山”,但讀作やま,與韓語音近);用“水鐵”這兩個漢字,記錄鐵這個概念,但不讀tie,而是按照韓語對鐵的稱呼讀作[mus]。

3. 形音義并借:

用漢字記錄和漢語相同的概念,讀音、意義也都基本相同。例如:用“國”字記錄國家這個概念,韓語讀[kuk],和漢語讀音基本一致。用“男女”這兩個字記錄男女這個概念,韓語讀[namni],和漢語讀音基本一致。

4. 僅借形而不借音義:

用漢字記錄韓語里的概念,但字音和字義都不同于漢字本身。例如:用“板麻”這兩個漢字記錄韓語里的“苦參”這種植物,讀音不讀ban ma,而讀[nsam];用“里腐草”三個漢字記錄韓語里“黃芩”這種植物,但不讀li fu cao,而讀[sopsknphul]。

5. 利用漢字“六書”原理造新字:

即利用漢字“六書”中“象形、指事、會意、形聲”的方法造新字,造出來的新字屬于韓語自造字,漢語中不用。例如:用會意法造“畓”,表示“水田”之義;用會意法造“屳”,表示“進入山林,隱居”之義(如《廣韓賦》:“詐云屳去,潛攜至京。”);用形聲法造“螦”字,表示“穴舟蟲也”;用特殊的形聲法造“乤、乶、乫”,即漢字“下、甫、加”加上漢字“乙”,但是漢字“乙”表示的是一種韻尾音,是韓國人名地名用字,這些字形為漢語所無。

二

在公元1世紀到1443年之間,朝鮮半島的文學樣式,除了用漢字記錄的大雅文學之外,也有大量的本民族文學。這種本民族文學當時用其口語表達,因為缺少文字來記錄它,只有少數流傳到今天。分為兩種情況:其一,當時的口語,翻譯成漢語用漢字記錄;其二,當時的口語,沒有翻譯成漢語,而是直接借用漢字記錄當時韓語口語(此時參考上述借用漢字記錄韓語的幾種情況)。第二類最為復雜而有趣,我們看個例子:

善化公主主隱

他密只嫁良置古

薯童房乙

夜矣夘乙抱遣去如

這首歌是百濟時代的鄉歌《薯童歌》。鄉者,俗也。鄉歌就是當時的人用當時的口語唱的歌謠,當時記錄的人用漢字把它記了下來。這種利用漢字記錄古代朝鮮鄉歌的方法就叫“鄉札標記法”。

為了便于記錄和理解,在統一新羅王朝時代,當時的大學者薛聰曾對這種記錄方法加以整理和規范。正是因為用了這種記錄方法,當時的一些鄉歌才得以流傳至今。成書于高麗時期的《均如傳》及《三國遺事》兩部書中共記錄了二十五首這樣的新羅鄉歌(《均如傳》里11首,《三國遺事》中14首)。然而結合前述借用漢字記錄韓語的復雜情況,可知今天解讀這種標記法是非常困難的。直到今天,解讀鄉歌都是韓國文學史上的熱點和難點。再舉一個《兜率歌》的例子:

今日此矣散花唱良

巴寶白乎隱花良汝隱

直等隱心音矣命叱使以惡只

彌勒座主陪立羅良

聽韓國的中文教授說,即使今天熟練掌握了現代韓語和漢語的韓國人,讀起鄉歌來也像猜謎或讀天書一樣。

在閱讀鄉札文獻時,我忽然想起一個曾長期關注的問題。《三國志·東夷傳·韓》中有一句話:“辰王治月支國。臣智或加優呼臣云遣支以報安邪踧支濆臣離兒不例拘邪秦支廉之號。其官有魏率善、邑君、歸義侯、中郎將、都尉、伯長。”其中畫線的一句,至今沒人能夠解釋或翻譯為現代漢語。我以前猜測和韓語有關系,但是問了很多懂韓語的中國人以及懂漢語的韓國人也沒能解決。現在估計這句話也是用鄉札標記法記錄的古朝鮮語,從這個思路入手或許可以破解這個問題。

三

在文不加點的漢字記錄時代,即使在中國也強調“離經辨志”,認為讀書須先離析開文字、讀斷文句,然后才能讀懂經籍的義理。對于朝鮮半島的人來說,漢語、漢字是外來的不同語系的語言、文字,直到今天學習理解起來都有相當的難度,更不要說在遙遠的古代了。于是,當時的人們發明了一種隨文標記的離經辨志之法——“懸吐”。懸,就是加掛在正文之外的意思;吐,即讀,解釋的意思。我們對比兩個例子(第一例引自朱松植《漢字與朝鮮的吏讀字》,《延邊大學學報》1987年第4期,第二例引自王力《漢語史稿》):

漢語原文標點后的漢語原文懸吐文

凡官吏無故擅離職役者笞四十若避難因而在逃者杖一百罷職不敘所避事重者各從重論

凡官吏,無故擅離職役者,笞四十;若避難,因而在逃者,杖一百,罷職不敘;所避事重者,各從重論。

凡官吏亦擅自離職役為在乙良笞四十為乎矣難苦為去向人回避為要因而在逃為在乙良杖一百停職不用為旀所避事重為在乙良各從重論罪齊

凡奴奸良人婦女者加凡奸罪一等良人奸他人婢者減一等奴婢相奸者以凡奸論

凡奴奸良人婦女者,加凡奸罪一等;良人奸他人婢者,減一等;奴婢相奸者,以凡奸論。

凡奴子亦良人矣婦女乙犯奸為在乙良凡奸罪良中加一等齊良人亦他矣婢子乙行奸為在乙良減一等齊奴婢亦相奸為在乙良凡奸例以論為乎事

懸吐文中的小字,大多是起標記作用的虛詞。“亦”表主格,“矣”表領格,“乙”表賓格,“為在乙良”表“如果……則”,“齊”表動作,即“為、做”,“以”表用格,“為乎事”表“應該做……”,“良中”表處于格。懸吐標記的結果使得這種書面語很像韓漢兩種語言的結合體,但很明顯這樣標記之后理解起來方便多了。再如:

天地之間萬物之中厓唯人伊最貴為尼所貴乎人者隱以其有五倫也羅是故孟子伊曰父子有親為旀君臣有義為旀夫婦有別長幼有序為旀朋友有信是羅為時尼

其中的“厓、伊、為尼、隱、羅、為旀、是羅為時尼”都是兼有停頓和語法標記作用的懸吐符號,去掉它們完全就是古漢語了。

當公元1443年《訓民正音》發布后,朝鮮半島上有了記錄韓語的文字,于是懸吐就改用韓文,不再用漢字,這樣懸吐作為停頓和標記符合的性質就更清晰了。例如:

詩成浪吟一遍散步層欄游目四境何許一美人于清溪白石之間設青綾之帳緩步嬌行游戲萬端(《懸吐漢文春香傳》,封三圖1)

四

朝鮮第四代國君世宗大王李裪認識到“國之語音,異乎中國,與文字不相流通,故愚民有所欲言,而終不得伸其情者多矣。予為此憫然”(《訓民正音》序)。于是派當時著名學者鄭麟趾、申叔舟等在廣泛的調查和學習之后,于1443年冬“新制二十八字,欲使人人易習,便于日用耳”(《訓民正音》序),“上親制諺文二十八字,其字仿古篆,分為初、中、終聲,合之然后乃成字。凡于文字及本國俚語皆可得而書之。字雖簡要,轉換無窮,是謂訓民正音”(《世宗實錄》)。

這二十八字母經過三年試用,于1446年九月再由鄭麟趾、崔恒、樸彭年、申叔舟、成三問、姜希顏、李塏、李善老等八人注解說明,正式公布推行。此后朝鮮半島終于有了適合自己語言的文字。這種文字創造出來之后,原本用漢字書寫的許多典籍,為了方便朝鮮人誦讀、理解,就出現了用朝鮮文來給典籍中的漢字注音或用朝鮮文翻譯、解釋典籍的情況,即“諺解”。

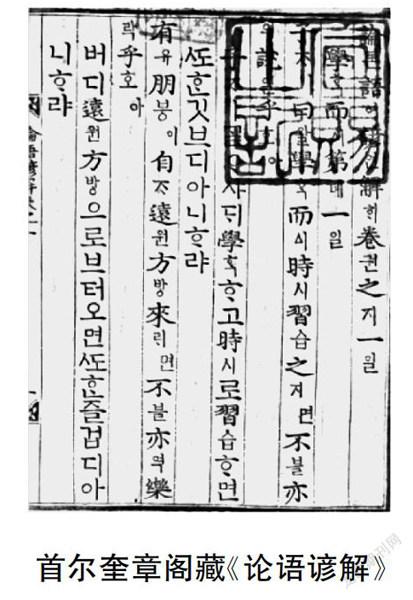

首爾奎章閣藏《論語諺解》

上圖中的《論語諺解》,先是用韓文給每個漢字注音,模仿出漢字的讀音,以利于誦讀;注音的同時用懸吐標明句讀,如上圖中“時習之不”,靠下的是韓語注音,靠上的是懸吐符號,表示這里是語句停頓;然后再對重點詞語進行解釋,如“習”后面先用注音,然后用(如果學習的話不是很愉快嗎)解釋意思。

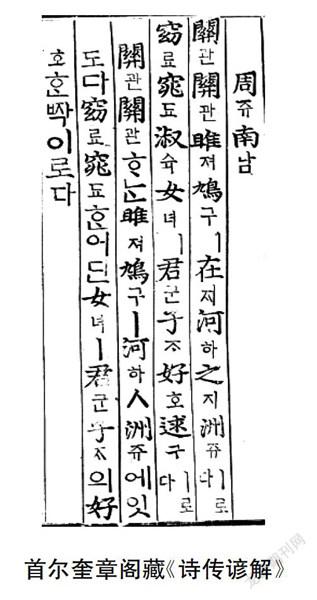

首爾奎章閣藏《詩傳諺解》

上圖第一段是用韓文對《關雎》正文逐字注音;第二段在注音再后加上注釋,比如“關關雎鳩”,其中小字號的是注音,大字號的(鳥叫)是對“關關”的解釋。

在韓文創制之初以及此后很長一段時間,甚至直到19世紀,朝鮮王朝官方及上層文人都仍奉漢字為正體,故而這種用來幫助朝鮮百姓記音的文字又叫作“諺文”。“諺”就是“民間、不夠高雅”的意思,所以今天也有很多韓國人不愿意將其稱作“諺文”。

諺解體最初在每個漢字下都注音、注釋,后來逐漸變成不注漢字音而整句整段直接翻譯,再到后來直接全篇翻譯。這明顯是重意義而輕誦讀的結果。今天,仍不斷有大量的漢文典籍被直接翻譯成韓語,但是已經不叫“諺解”而叫“國譯”了。這種變化其實也是漢字在朝鮮半島地位變化的反映。

韓文創制至今已經快六百年了。在這五個多世紀里,這種文字本身也發生了巨大的變化。比如初創時期在二十八字母中有個像三角形的字母“△”,到壬辰倭亂之后的近代韓語中已經消失;而二十八字母中的“·”后來被“瑪”取代,以至于朝鮮時代的學者柳僖(1773—1837)在《諺文志》(成書于1824年)中專門提醒說:“東俗不明于·多混于,如兒、事等字從·,今誤呼如阿、些。”再如古韓語原本有聲調,用加點的方法表示(平聲不加點,上聲加一個點,去聲加兩個點,入聲亦加一點讀時如去聲而急促),在《分類杜工部詩諺解》(封三圖2)中,·左邊的一點表示其讀上聲,∶左邊的兩點表示去聲。這種聲調表示法從16世紀末開始出現混亂,到17世紀就消失了(安炳浩、尚玉河《韓語發展史》,北京大學出版社2009年版)。

[本文得到四川大學從“0到1”創新研究重大項目(項目號:2021CXC30)的支持。]

(作者單位:四川大學中國俗文化研究所)

新書架

《被開拓的詩世界》

《被開拓的詩世界》是程千帆、莫礪鋒、張宏生合著的一本關于杜詩研究的論文集,共收文十一篇,著重探討了杜詩研究領域中的三個重點問題:一是杜甫在古典詩歌發展過程中的作用問題,二是杜甫本人創作的發展過程問題,三是前人稱杜詩為“集大成”的問題。此書從杜詩文本入手,深入闡釋了杜詩的文學意義,開拓了杜詩研究領域的新境界。

《被開拓的詩世界》,程千帆、莫礪鋒、張宏生著,精裝16開,鳳凰出版社2020年8月出版,定價78元。