風景園林中的土地:從觀察方式到塑造途徑

邊思敏

王向榮*

1 將土地①作為對象

大眾視野中,土地通常是世界的背景;之于風景園林而言,正如landscape中自帶land,土地更像一種基礎性的存在,故而時常被當成默認的語境前提。因此雖然風景園林學一直在為社會目的而修改和調整土地[1],與此同時卻又處于無意識忽略土地的狀態。人們著迷于在藍圖中用軸線和色塊展示策略,用線條創造形式,用要素的拼貼謀劃場景。但如果這些策略、形式、場景無法與特定的土地建立關聯,場地往往難以擁有長久的生命力。

或許可以從科技發展進程中窺見上述現象的端倪:農耕時期人們幾乎等同于用雙手改造土地,地勢與地質特性和生態規律是無法抗衡的前提條件,科技的匱乏促成了人與土地外顯的親密關系;而后科技發展不斷增益人的力量,直至足以遮蔽土地的原有特征,因而在賦能的同時,技術某種程度上讓人類的思維和操作界面逐漸脫離了土地本身。

我們必須關注人與土地之間無法分割的聯系,這對風景園林來說尤為重要:土地的起伏決定了穿越的姿態,土地的質感影響著踩踏的知覺,土地材質的變化引導著行走方向,土地的成分決定能被孕育而出的動植物,土地還能與風配合發出自然的聲響——在景觀場所中,土地是感受之源。

基于以上反思,本文在去地域化(deterritorialization)背景下重提土地。首先討論了土地之于風景園林的多重含義,幫助形成更為整全的認知視角;再依托案例剖析,闡釋如何基于“土地”啟發設計,并為場地開啟富于地域特質的遐思。借此嘗試建立這樣一種共識:我們應當對土地予以足夠的關心,它既提供了翹起深層景觀認知的入口,也是塑造豐饒景觀體驗的出口。

2 如何通過土地以觀察景觀

2.1 整體的

從公元前6世紀希臘學者阿那克西曼德(Anaximander)將地球想象成圓柱體[2]開始,希臘和羅馬人便持續不斷地討論著腳下大地究竟為何的問題。直至大航海時代,航行和制圖術的進步極大拓展了人們對世界的認知,墨卡托(Gerardus Mercator)的投影規則[3](圖1)伴隨著航海家開疆拓土的腳步,使得土地被愈發精準地描繪成世界地圖上的連續地表。土地作為一個整體的觀念也隨著世界地圖的廣泛傳播而深入人心。

圖1 墨卡托投影地圖(引自紐約公共圖書館線上資料)

整體的土地觀同樣影響著風景園林。隨著專業領域從花園不斷拓展到城市綠地規劃、國家公園等大尺度、全視野的范疇,由梅森(Gilbert Laing Meason)1828年提出的術語Landscape Architecture在30年后的北美流行開來[4],1893年哈佛設立的風景園林項目則進一步奠定了Landscape Architecture作為學科的地位。至1969年,麥克哈格(Ian McHarg)出版《設計結合自然》,在認識論和方法論上夯實了風景園林在宏觀尺度上的地位,“千層餅模式”更成為地理信息系統(GIS)技術的重要基礎。孫筱祥先生還就如何翻譯Landscape Architecture展開過討論,認為依照涉及內容來看,“大地規劃與風景園林”的譯法較為妥當[5]——這種理解暗示了當代風景園林與傳統園林的巨大區別——孫先生把“地”作為一個重要對象提煉了出來,不再拘泥于園子,構建了極其廣闊的學科視野。

除了指代地球表面連續的物質整體之外,土地也是一種文化和現象的綜合整體。

這種整體觀體現在中國哲學中。漢學家葛瑞漢(A.C.Graham)認為,中國哲學將萬物歸結為“氣”[6],以抵抗范疇與限定的意象,并容納所有事物及其運轉;漢語也有類似特征,例如漢字“道”同時指代“是什么”(事物及其屬性)和“怎么樣”(行為及其形態),字義在幾個領域間流動的關系也可以視為整體觀的一種映射[7]。

中國的土地觀念同樣受上述“整體觀”的影響。山水這一雙元詞,通過一種對整體性的概括,象征著使世界萬象具有張力的二元組合:高低、縱橫、固體和流體、不透明和透明、動靜等[8],反映了中國人將風景看作兩極之間互動的觀點。而山水畫和園林的載體則是土地:“山”“水”均與土地直接相關,土地凸起為山、凹陷聚水,林泉則是土地結構之上的要素,故而整體的山水觀便同時意味著整體的土地觀。

西方學者還注意到土地在社會學層面上的整體性。吉魯特(Christophe Girot)就通過Topology②的幾重概念,將景觀闡釋為時間、空間、文化與社會因素交織而成的綜合現象,它們以交錯的形式會聚于地表,強調了景觀作為一個實體和文化整體[1]的意義。

2.2 媒介的

Topology通常譯作“拓撲學”,指一種與表面連續性和連通性有關的數學結構[9]。在風景園林語境中,這個詞除了用來闡釋景觀的整體性特征外,還有“原型類型學”的意思——分布于世界各地的景觀場所,其具體形態雖然會依據地理特征和區域文化拓撲變形,但空間類型的本質和精神保持不變。例如,波斯某個清真寺前被沙漠包圍的廣場和爪哇皇宮中蔥郁的開放空間,二者雖然呈現出不同的面貌,但它們的原型都是“廣場”,這一本質并未改變;杰斐遜網格(The Jefferson Grid)③的提出也受到了荷蘭北部早期貝姆斯圩田的影響,同樣源于二者在類型學上的關聯性(圖2)。換言之,土地形態與其背后的智慧和自然規律之間的類型學關系,可以理解為一種景觀地文原理。土地正是呈現若干種原型類型的媒介,是景觀的深層文化內涵和生態規律的顯性體現[10]。

圖2 荷蘭貝姆斯圩田(2-1)(?Frans Lemmens/Getty Images)與杰斐遜網格(2-2)(?Kaushik Pathowary)

除了是景觀原型的形態媒介之外,土地也是實現空間組織的物理媒介。

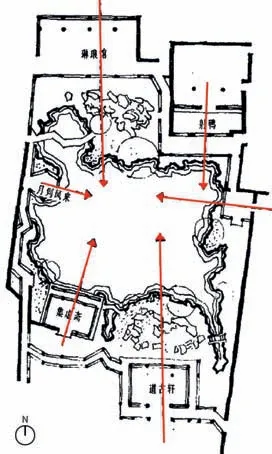

朱光亞通過共時性地系統考察園林要素間的關系[11]所開辟的中國園林的拓撲學分析方法,建構了“土地”作為空間組織媒介的設計類型學。通過把拙政園、網師園等抽象化,他將園林的組織關系歸納為向心、互否、互含④。通過分析圖可以看到(圖3),朱先生的研究對象實際上是“土地”和聳立其上的“亭臺樓榭”,二者共同構建了古典園林的空間拓撲關系。巧合的是,赫施費爾德(C.C.L.Hirschfeld)也認為建筑物和構筑物(例如亭閣、避暑別墅、廢墟、神廟等)都是花園地勢的引申、發展或細化[12]——當我們將土地和位于其上之物共同形成的空間作統籌理解時,它們便構成了廣泛意義上的“地表”。在廣義的地表系統中,亭閣、神廟、路徑可以看作對地勢的改善、突出或提煉,而土地的連續性和可塑性則讓它成為總體空間組織的媒介物。

圖3 朱光亞的網師園拓撲關系分析圖(作者改繪自參考文獻[11])

在景觀中以土地為媒介來達成空間組織的目的,這種做法的有效性是不言而喻的。許多畫家在風景寫生時也會適當重構土地關系,以達到理想的藝術效果。拉斯金(John Ruskin)就把透納(J.M.W.Turner)在畫作中刻意重構的土地(圖4)稱為“透納式地形”(Turnerian Topography)⑤[13]。萊瑟巴羅(David Leatherbarrow)也在關于地形學的探討中反復強調土地之于建筑和景觀的關鍵性地位[14],認為只有將土地視作有效地進行空間組織的媒介,才能恢復建筑和景觀在當代文化中的立足點和角色[14]4。

圖4 透納對土地及其上風景的描繪(泰特美術館館藏)

2.3 物質的

土地是一種物質,這種說法似乎是不證自明的。范里斯(Ken Van Rees)的土壤藝術作品(圖5)直接展現了分布于安大略和薩斯喀徹溫之間的土壤所涵蓋的豐富性狀。然而我們應當注意的是,“物質”只是個籠統的概念,關心土地的物質性還意味著具體地關心它的形態、質感、溫度、濕度、光度,及其引起的多重感官的復調(polyphony of the senses)[15],也就是土地作為一種物質所營造的現象學體驗。

圖5 范里斯的土壤藝術作品(?Ken Van Rees)

萊瑟巴羅的地形學理論就是以土地具有物質實體性為基本前提的[14]7。因為具有明確的輪廓、范圍、形構和方向,土地也就具有了圍合性、連續性和延展度等特征;而人只有在土地所構成的空間中穿越或是運動時,才能全面、直觀地體會某個地方,使其由客觀的物理場所轉化為基于個體經驗的記憶。

可以想象這樣的場景:一片綠丘中,時而凸起、時而凹陷的地形在陽光下形成深深淺淺的陰影,孩子嬉鬧的聲音在遠處的土丘上回響著,蒙蒙細雨中的草地散發著泥土的香氣,給行走帶來柔軟的觸感。正如巴什拉(Gaston Bachelard)在討論復調理論時指出的,各種感官之間的交互作用,能夠把我們的關注點和體驗引向更廣闊的境界[16]。當土地的物質性被地形、地表的植被和土壤的質感分解成視覺、聽覺、味覺和觸覺,它便與人的體驗發生了直接關聯,而非停留在籠統的概念之中。

土地的肌理蘊含著在其之上的氣候和在其之下的地質條件共同構成的歷史的力量,這是地域文化的直接體現。在佩德雷加爾園(El Pedregal)的設計中,巴拉甘(Luis Barragán)選擇保留了當地“帶有奇怪形狀的不平的土地”,并將小路設置在崎嶇的巖石之上。在園子照片和當地藝術家描繪土地的畫作中,可以看到二者由于敏銳把握了當地地質特征而形成的圖像互文(圖6)。巴拉甘在作品的介紹中,對佩德雷加爾園的地表做出了2個層面的解讀:一是巖石上的孔洞和縫隙中填埋著百萬年來的雨水和微塵;二是這些巖石的留存體現著當地適宜的溫度和穩定的氣候[17]。

2.4 生命的

巴拉甘對地表肌理的細微體察體現了他將土地視作生命對象的自然觀念。對土地而言,生命不僅是種隱喻,也暗示著一個我們習以為常卻容易忽略的事實:土地中蘊含著生命系統。

風景園林與建筑的核心區別之一,就在于土地不同于墻體、柱子和樓板,其中容納著植物的根系、各類昆蟲和微生物——它們主動汲取土壤的養料并反向回饋,在時間歷程中構成豐饒的生命系統(圖7)。同時,不同的土壤也在選擇和孕育不同的生命。在“土壤剖面”[18](圖8)中可以看到,表土層、心土層和母質層的質料千差萬別,適合生長于其中的植物種類也隨之變化。此外,土地的坡度還會影響土壤和基石之間的關系,從而加快或妨礙地表的滲雨能力,影響地表的生態過程[19]。

圖7 土地之下(?Abigail Rorer)

圖8 土壤剖面及其適生植物[18]

土地的正向篩選和生物的逆向反饋共同形成了更大范圍的循環,土地容納了若干維系這一過程的作用力,成為相當復雜的、動態的、生態與氣候的交換界面。斯坦納(Frederick Steiner)深刻地意識到生態過程對風景園林的重要影響,并在《生命的景觀》中將其納入規劃方法,形成了11步生態規劃法(Ecological Planning Methods)[20],探討多重生命要素如何在土地的妥善安排中獲得統籌。

3 如何操作土地以塑造景觀⑥

如果風景園林可以被理解為將自然的、歷史的、人文的、生命的信息會聚于地表之具體形態的藝術,那么同時暗示著,可以將土地視作塑造景觀的一種操作對象。從這個基點出發,下文將討論如何基于“土地”翹起設計,并為場地開啟富于地域特質的遐思。方法的討論圍繞“褶皺”和“表面”展開,二者分別指涉了土地的“里”和“表”,也就是“體量”和“肌理”。

3.1 梳理褶皺(folds)

褶皺大部分時候與布料相關,很少用來形容土地。這種聯想慣性恰好說明了本小節使用“褶皺”的原因——它帶來一種柔軟、親切、易于塑造的總體印象,同時暗示“有褶子”是土地的基本性狀,而“平坦”自然也可以看作是褶皺的一種存在形式,因此梳理土地的褶皺就成了景觀設計的必要步驟。

土地上的褶皺是建立身體與大地之間變換關系的有效媒介。當人們穿越風暴國王波場(Storm King Wavefield,圖9)時,有些人會選擇走在連續的褶皺上,身體隨之上上下下,體會腳步和視線時高時低的變化;另一些人則穿行于2條褶皺之間,時而被兩側的綠丘遮擋,時而重新與隔壁褶皺上的同伴相遇。這些綠色的褶子將身體和眼睛組織成了一系列上和下、遠和近、藏和露的關系。

圖9 風暴國王波場(?Mark Shewmaker)

依照德勒茲(Gilles Deleuze)的說法,褶皺空間的局部和整體之間可以享有共同的語言邏輯,這種重復還意味著每個界面及其轉折處都富有多種可能[21]。褶皺空間與生俱來的多樣性在巴塞羅那植物園(Jardí Botànic de Barcelona,圖10)中得到充分體現。

圖10 巴塞羅那植物園(?Office of Architecture in Barcelona)

植物園位于巴塞羅那蒙錐克山(Montju?c hill)南側,原始場地的高差達50m,坡度達30%。設計者根據坡地條件將地表分解成若干不規則的三角形褶皺,并相應地增減面積來適應不斷變化的形態條件,褶皺邊界還遵循了原始等高線的3個主要方向,以保證每個三角形的2個端點能處于同一水平面上。最后根據用途和坡度設置分層的步行網絡,布置建筑和排水設施。褶皺網絡重新勾勒了山體地貌,賦予植物園獨特的形象,并形成了整體性的基底。

褶皺單元還形成了不同的生態條件,為種植設計提供了依據:通過統籌計算三角面的朝向、面積和坡度,植物群落被置入最接近其原生區域地貌和氣候特征的褶皺斑塊中,形成了相互交織的種植結構(圖11)。褶皺邊界還提供了塑造空間體驗的契機——當2片耐候鋼擋土板互為陰角時,它們圍合的空間適合停留和休息;互為陽角時則可能成為下層標高道路一側的擋墻和上層標高的樹池;不斷折疊的鋼板還將陽光和陰影的關系明晰地勾勒出來;植物園中的小型劇場在大的褶皺中細分出小的褶皺,形成了形態連續、層次豐富的空間體驗(圖12)。

圖11 巴塞羅那植物園:依據三角形褶皺生態特征安排植物配置(?Office of Architecture in Barcelona)

圖12 巴塞羅那植物園:三角形褶皺塑造的陰角空間(12-1)、陽角空間(12-2)和子空間(12-3)(?Office of Architecture in Barcelona)

山地的特殊形態促使巴塞羅那植物園尋找到一種翹起景觀設計的新途徑。褶皺網絡積極適應山體變化并重塑場地基底,既消解了慣常思路中的形式語言,又促生了新的整體控制,同時產生多變的空間和生態條件,并引導功能和種植布局,幫助場地成為承載體驗和信息多樣性的容器。

3.2 刻畫表面(surfaces)

牛津詞典將surface解釋為“地球或任何物體的最外層邊界,直接與空氣、液體或真空相鄰”[22]。其中點明了2個關鍵信息:一是其所處位置是“物體的最外層邊界”,本文語境中可以理解為土地的表層皮膚,例如堅硬的混凝土地面、柔軟的草地或干燥的沙土;其二,定義中還特別指出表面是與其他物質相鄰的,這提示了土地的表面與空氣、雨水接觸可能呈現出自然的豐富多態,就像圖13中,微微隆起的草地上覆蓋著積雪,潮濕的空氣在地表附近產生霧氣,植物在霧中形成由近及遠的層次。

圖13 土地表面與空氣、雨水等接觸所呈現的自然樣態(作者攝)

在盧浮宮朗斯博物館(Louvre-Lens Museum Park)外庭院設計中,莫斯巴赫(Catherine Mosbach)刻畫了一張由孔洞、條帶、凹坑和土丘交錯構成的復雜地表,以極富藝術感的方式呈現場地作為采礦廢棄地的歷史。

朗斯(Lens)曾以礦業為主,博物館的前身就是礦場中工人的住處。這段場地歷史留下了特殊痕跡:1)隨處可見的巨大礦堆成為朗斯獨特的工業記憶⑦;2)采礦業消落后,本土物種從礦渣縫隙中旺盛生長,人類遺跡和自然力量戲劇性地交織在場地中;3)運輸礦渣的路徑隱約殘留在場地和周圍的叢林里;4)采礦還造成了特殊的土壤條件——上層為礦渣,下層是黏土,這對植物種植提出了特殊要求。

設計后的外庭院廣場地面上自由散布的孔洞中填充著石灰石、粉砂巖和礦渣石[23],形態和材料一同喚回關于煤堆的記憶(圖14);還有些孔洞只留出了邊緣的縫隙,從這些孔隙中長出的植物更像一種隱喻,暗示采礦地中的自然生命力(圖15);幾條綠色草帶從中心廣場延續到森林,指向曾經運輸礦物材料的路線(圖16);此外,由于地表煤渣層的影響,植物需要栽植在更深的黏土層中,莫斯巴赫將硬質地表向深層土壤之間的過渡面直接留出來,形成了若干個形態特殊的凹陷的種植洼地(圖17)。地表的孔洞還通過空氣、水和植物能量的交換[23],促進土壤的代謝并修復受損的采礦地,闡釋了動態與開放(open-ended)的場地哲學[24]。

圖14 盧浮宮朗斯博物館:地表由礦渣填充的孔洞(?mosbach paysagistes)

圖15 盧浮宮朗斯博物館:地表縫隙中生長植物的孔洞(?mosbach paysagistes)

圖16 盧浮宮朗斯博物館:延伸至森林的綠色草帶(?mosbach paysagistes)

交錯的指狀結構、散布的斑塊和穿插地面的條帶使博物館外庭院產生了一種陌生化的美學效果[25],現代材料與當地植被藝術性地編織在一起,并將人們的注意力鎖定在地面上,有效組織了場地關系,傳達出設計者對場地歷史及生態與社會過程的解讀。

4 結語:土地的想象

豐饒的景觀源于我們在土地中發現的:它是綿延于地表的物質整體,也是文化和現象的綜合整體;它是景觀原型的形態媒介,也是空間組織的物理媒介;它的形狀、成分、質感、溫度、濕度和光度能夠引起多重感官的復調體驗;它孕育了植物和動物,包含了自然的動態過程,從而形成生命系統。

豐饒的景觀也涌現于我們通過土地所創造的:它的涌動起伏反映著大地內部的能量變化,也塑造著身體與周遭環境的關系;它的表層皮膚與空氣、雨水、動物和人類接觸,在不斷地互動中呈現物候過程。

因此,當下的風景園林應以一種想象的姿態重拾對土地的關心。就像在山水畫中看到平遠之遼闊、深遠之幽靜的同時,還能看到中國人對神仙居所的猜測和對隱居之地的構想[26];或是在阿爾卑斯山脈地圖中讀出精準刻畫的高山地貌之余,還能體察地圖學家對整體與局部、客觀與感性的調和平衡的美學思考[27]——如果不能透過土地看到文化的想象,我們將無法通向土地所開啟的無盡可能。

注釋:

①本文所討論的“土地”,主要指土壤所構成的具有實在形態的大地,在尺度和含義上均具有豐富的跨度,具體闡釋可見于文內。此外,英文語境中表示“土地”的詞匯有land、earth、ground、topography、topology、soil、field、territory等,本文的討論對象更接近ground,因為ground具有較廣的意義彈性,既指涉廣義的地表、具備形態的地形,也有生態學和社會學等不可見層面的含義。

②國內普遍將吉魯特提出的Topology譯為“拓撲學”,另一些公開發表的論述則譯為“地形學”。前者容易造成一種誤導,即景觀是模型化、數字化的,后者又過分強調這個詞的物理地形特征,抹去了文化和地志方面的含義。為避免表意誤差,本文暫以英文表示,不提出其他翻譯。

③“杰斐遜網格”是托馬斯·杰斐遜提出的土地所有權劃分規則,用網格代替地理條件或地形來定義土地的邊界。

④在朱先生的文章中,他又將這三者進一步歸納為太極圖,并認為這是中國古典園林要素關系的本質。

⑤拉斯金在實地造訪透納畫作描繪的部分場景的過程中就專門提到,相較于石頭、道路和橋梁,透納對山地的改動更加明顯。

⑥本小節探討的方法論基于圍繞土地所構建的綜合認知,與第2小節所闡釋的4個關鍵詞并非一一對應的關系。認知和操作是2個不同層面的問題,因此將認知角度的關鍵詞平移到方法的探討中未必準確。作為一種“操作對象”,本文選擇了土地的2個物理特性作為方法討論的切入角度。

⑦距離場地約2km的2座礦渣堆在2012年被列入了世界遺產名錄。