城市綠地植物群落與空氣菌類粒度空間分異特征相關性研究

——以北京奧林匹克森林公園為例

潘劍彬

朱丹莉

李樹華

董 麗

城市綠地作為城市建成環境中的自然生態系統,具有固碳釋氧、調濕降溫、消減可致病微生物等多重功能,對于滿足城市基本衛生需求、構建健康物理環境、提高城市居民生活質量,以及實現城市“綠色康養”功能等起到重要作用,因而受到來自人居環境學科和生態學等的廣泛關注。城市公園綠地(G1)是城市建成區土地利用的類型之一,是集中成片的面狀綠色開放空間,也是城市綠地文化和功能的主要載體,因其具有改善城市區域物理環境的功能而備受關注。作為自然地域和城市生態系統的重要組成之一,空氣細菌、真菌孢子、放線菌和病毒等生物粒子對于自然界乃至城市的自然生態平衡和若干生命現象至關重要[1-3]。然而,根據當前相關領域的研究成果可知,在人類已知的1 200余種真菌和放線菌、4 000余種細菌中,絕大多數菌類的生物性與致病性尚不明確[4]。在此背景下,相關學者早在20世紀初就通過相關研究提出,無菌或少菌的清潔環境是有益于人群健康的,因此空氣菌類成為評價城市空氣環境質量的重要指標之一[5]。自然界中的森林區域和城市綠地的植物個體與群體能夠通過多種(物理或生化的)作用向空氣釋放對人類健康有益的有機化合物,進而消減空氣中的菌類粒度(粒度概念指大氣中固態顆粒物的空間密度,是描述單位空間內物質數量的度量單位)。目前該領域研究主要關注不同地域城市、不同城市功能區中空氣微生物(細菌、真菌和病原微生物)的時空分異特征。相關研究表明,中國北京、廣州、蘭州等不同城市的空氣優勢菌類(主要是真菌和細菌)種類、粒度分布和時空分異特征存在顯著差異[6-10];城市交通樞紐、綠地與道路、大學校園等不同區域的不同季節、不同功能空間(高校的教學區、景觀區和運動區等)、建筑室內外區域的空氣菌類種類和數量存在較大差異,同時人群密度及活動特征也能夠影響其范圍內的空氣微生物粒度分布[11-16]。潘劍彬及其研究團隊以北京奧林匹克森林公園綠地為例,自2005年(北京奧林匹克森林公園建成前期)至2020年持續動態監測綠地植物群落的微環境生態效益(例如消減空氣菌類、降溫增濕及負氧離子效益等),在其團隊的階段性著述中,闡述了公園綠地區域的空氣菌類粒度以季節、日變化為代表的時間變化規律[17-18](圖1)。

圖1 奧運森林公園綠地空氣菌類培養

本文延續研究團隊自2005年起的樣地、試驗樣點,以及數據獲取與分析方法,進行城市公園綠地菌類粒度分布規律的闡述,闡釋綠地不同的植被類型、植物群落類型、植物群落結構與其空間范圍內菌類粒度的空間相關性。為便于研究,將數據實測樣方內的植物群落進行區分:依據群落類型將其劃分為針葉林型(Coniferous Plant community,CP)、針闊葉混交型(Coniferous and Broadleaved mixed Plant community,CBP)、闊葉林型(Deciduous Broadleaf Plant community,DBP)、灌叢型(Shrub,S)和地被/草坪型(Grass/Ground cover,G)5種;依據植物群落結構將其劃分為喬灌草型(Tree-Shrub-Grass,TSG)、喬灌型(Tree-Shrub,TS)、喬草型(Tree-Grass,TG)、灌草型(Shrub-Grass,SG)和地被/草坪型(Grass/Ground cover,G)5種。其中,TSG為復層群落結構(Multi-layer Plant Community,MPC),TS、TG、SG為雙層群落結構(Double-layer Plant Community,DPC),G為單層群落結構(Single-Plant Community,SPC)。研究可為具有高效微環境效應的功能型綠地規劃設計提供基礎數據和科學依據。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

北京奧林匹克森林公園(以下簡稱“奧運森林公園”)綠地規劃設計工作始于2003年11月,于2005年6月開工建設,是第29屆夏季奧林匹克運動會(北京奧運會)的重要基礎設施之一,也是該賽事饋贈給北京市民重要的“綠色遺產”。奧運森林公園橫跨北五環路,南起科薈路,北至清河,東至安立路,西至林萃路。公園總占地面積680hm2,其中南園占地面積約380hm2,北園占地面積約300hm2。綠地植物種植以本土喬木、花灌木和草本植物為主,整體綠化覆蓋率達95.61%。

1.2 研究方法

1.2.1 樣點與對比樣點設置

研究參照奧運森林公園施工過程中采用的相對坐標網格,以棋盤式取樣法在園區范圍內選定17處實測試驗樣點,其中保證具有3處以上典型植物群落類型和結構試驗樣點(為使實測數據具備統計學意義)[17];并對其位置進行微調,原則上保證試驗樣點遠離較大規模人群活動區域(道路、廣場等)。2處試驗對比樣點分別位于奧運森林公園南門以南1km處的奧林匹克公園鋪裝廣場(近地下商業區)和北四環路北側鋪裝廣場(近“鳥巢”國家體育場),2處場地硬質鋪裝較多、人群活動密集、綠地面積和植物群落數量較少。

1.2.2 試驗及數據分析方法

1)試驗方法。

因空氣真菌、細菌均屬于固態顆粒物,故本試驗采用離子計算法;空氣菌類取樣使用固體撞擊式多功能空氣微生物檢測儀(JWL-ⅡB型)。試驗樣點所屬的群落樣方范圍為30m×30m(群落優勢種、郁閉度等重要信息所屬的樣方范圍)。為排除氣象因素干擾,實測時間均為晴朗、靜風天氣(實測季節典型天氣狀況)。取樣采用TCG(蛋白胨-葡萄糖-牛肉膏)瓊脂培養基,于植物生長季節(8月下旬—9月上旬)作為取樣典型季節(因氣象條件穩定、植被生長充分),取樣時間為8:00—17:00,每個樣點于早晨(8:00—11:00)、中午(11:00—14:00)、下午(14:00—17:00)各取樣3次;采樣高度為1.5m,空氣流速設定為20L·min-1,采樣時間為3min。將上述(17+2)×3×3共171個取樣培養基(含對比樣點)進行編號處理,并在首次實測取樣后的3d內選定氣象條件類似的時間重復試驗1次作為備用數據(主數據培養基被污染的情況下啟用)。所有取樣培養基樣品(含主試驗培養基與備用試驗培養基)于實驗室中25℃±1℃培養箱內培養72h后在顯微鏡下觀察并計算真菌菌落數量;取樣后培養基在36℃±1℃培養箱內培養48h后在顯微鏡下觀察并計算細菌菌落數量[16-19]。

2)數據統計方法。

依國家環保總局2004年頒布的單位體積空氣微生物粒度計算公式(適用于城市室內外環境質量研究)進行計算[20-21]:

式中,E為單位體積內空氣含菌量(CFU·m-3);N為培養皿中菌落平均數量(CFU);A為空氣流速(L·min-1);T為采樣時間(min)。

依據下列公式取典型群落類型結構試驗樣點的空氣菌類粒度算術平均值:

表1 奧運森林公園綠地樣點基本信息

3)數據分析方法。

試驗數據分析使用SPSS軟件進行ANOVA單因素(植物群落結構或類型)一元(真菌或細菌粒度)方差分析、雙因素(植物群落結構和類型)一元方差分析,以及雙因素多元(真菌和細菌粒度)方差分析。研究中,將植物群落結構和類型作為自變量,將菌類粒度視為因變量,顯著性水平設置為а=0.05;以對照點空氣菌類粒度平均值作為城市區域環境本底數據。

2 結果與分析

2.1 奧運森林公園綠地不同類型群落區域空氣菌類粒度特征

2.1.1 公園綠地群落類型與空氣真菌粒度的相關關系

由圖2可知,常綠針葉林群落區域具有最低的真菌粒度(43CPU·m-3),而落葉闊葉林群落區域和草坪/地被植物區域(170和160 CPU·m-3)的真菌粒度是前者的4倍,針闊葉混交林區域和灌叢區域的真菌粒度居中,分別為80和96CPU·m-3。此外,奧運森林公園綠地區域除常綠針葉林群落區域外的針闊葉混交林、闊葉林、灌叢及草本地被4種典型群落類型區域的空氣真菌粒度均顯著高于對比樣點。

圖2 奧運森林公園綠地不同群落類型空氣真菌粒度

由方差分析結果可知,奧運森林公園綠地不同群落類型區域的空氣真菌粒度差異顯著(F0.05=0.045)。

2.1.2 公園綠地群落類型與空氣細菌粒度的相關關系

由圖3可知,灌叢植物區域具有最高的細菌粒度(208CPU·m-3),而常綠針葉型群落區域具有最低的空氣細菌粒度(77CPU·m-3),前者是后者細菌粒度的近3倍。與此同時,針闊葉混交型、常綠闊葉型和草坪/地被植物型區域的空氣細菌粒度較為接近(分別為89、125和114CPU·m-3)。此外,對比樣點空氣細菌粒度數據(331CPU·m-3)可知,公園綠地內所有群落類型區域實測試驗樣點空氣細菌粒度數據均遠遠低于該數值。

圖3 奧運森林公園綠地不同群落類型空氣細菌粒度

2.2 奧運森林公園不同結構植物群落區域空氣菌類粒度特征

2.2.1 公園綠地植物群落結構與空氣真菌粒度的相關關系

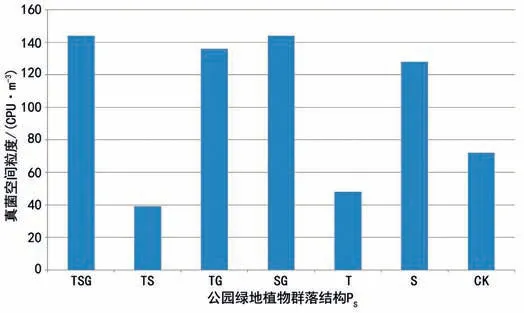

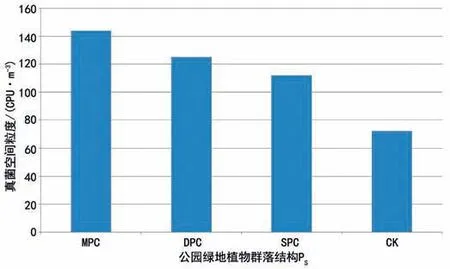

由圖4、5可知,在奧運森林公園綠地不同群落結構類型中,喬灌草復合植物群落結構、喬草結構、灌草及灌叢結構區域具有較高的真菌粒度(144、128和144CPU·m-3),而喬灌結構、喬木結構區域則具有較低的真菌粒度(39、48CPU·m-3)。喬灌、喬草和灌草3種雙層群落結構相比,灌草結構群落區域具有最高的真菌粒度(144CPU·m-3),喬灌結構試驗樣點區域的真菌粒度(39CPU·m-3)顯著低于喬草、灌草2種雙層結構群落類型。在喬木、灌木和草本地被3種單層群落結構區域中,草本地被群落結構區域具有相對最高的真菌粒度(160CPU·m-3),灌叢群落結構區域具有較高的真菌粒度(128CPU·m-3),喬木群落結構區域具有最低的真菌粒度(48CPU·m-3)。

圖4 奧運森林公園綠地不同群落結構組成區域空氣真菌粒度

圖5 奧運森林公園綠地不同群落結構區域空氣真菌粒度

由方差分析結果可知,奧運森林公園綠地不同結構群落區域空氣真菌粒度差異顯著(F0.05=0.025)。

2.2.2 公園綠地植物群落結構與空氣細菌粒度的相關關系

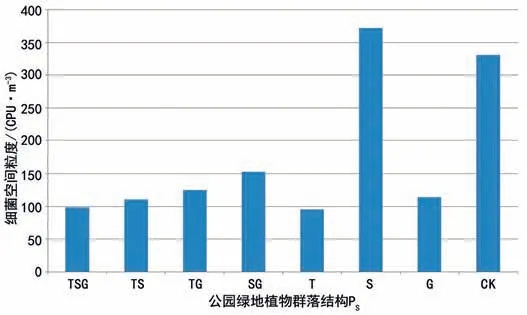

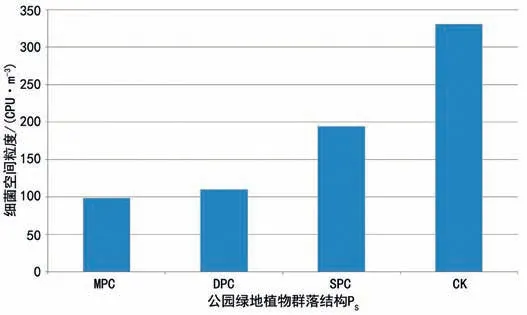

由圖6、7可知,在不同的群落結構類型中,灌叢群落區域具有最高的空氣細菌粒度(372CPU·m-3),而喬灌草復合植物群落及喬木群落區域的細菌粒度數值接近且較低(分別為98和95CPU·m-3);其他植物群落結構類型區域的空氣細菌粒度差異不顯著。在不同群落結構條件下,單層植物群落結構區域的空氣細菌粒度最高(194CPU·m-3),而喬灌草復層與雙層植物群落結構區域的空氣細菌粒度較為接近(分別為98和110CPU·m-3)。

圖6 奧運森林公園綠地不同群落結構組成區域空氣細菌粒度

圖7 奧運森林公園綠地不同群落結構區域空氣細菌粒度

3 結論與討論

針對城市公園綠地植物群落類型的試驗結果表明,常綠針葉型群落區域的真菌、細菌的粒度均較低,該結果與目前國內外已經廣泛開展并得出的試驗結果基本一致。相關研究認為,正在生長和已經死亡的植物體本身是空氣真菌的最主要來源。但自然地域(森林)及城市環境(各類城市綠地)中的各類植物均能夠通過自身分泌的芳香類物質抑制或直接殺滅空氣菌類(實質上這是植物的一種自我保護機制),這一功能以常綠針葉樹種最為顯著,而落葉闊葉樹種則相對較低。另外,植物群落抑制其生活空間內真菌粒度的效率與其生長狀態有顯著相關關系,生長勢較強的植物群落區域該功能顯著,反之則不顯著。若試驗樣點的落葉闊葉樹絕大多數為新植,生長勢尚未完全恢復(裸根移植)且種植密度較大,則可能導致群落內通風不暢,這是造成該群落類型區域真菌、細菌粒度較高的主要原因之一。灌叢、草坪及地被植物群落類型區域具有最高的真菌、細菌粒度,可能與這一植被類型的單位面積綠量少、生態效益有限有關。上述試驗結果為城市綠地規劃與設計及更新實踐中各群落類型的功能認識和布局比例提供了一定的科學依據。

城市公園綠地植物群落結構的試驗結果總體趨向于:植物群落結構層次越復雜,例如擁有較多林下植物層次的喬灌草復層植物群落,其群落區域中的空氣真菌粒度越高,群落結構相對簡單;沒有或較少林下植物層次的單層喬木或灌木,其環境真菌粒度偏低。但空氣細菌粒度與植物群落結構的空間負相關性,即相對復雜的喬灌草復合植物群落區域的細菌粒度最低,而相對簡單的單層植物群落區域卻有較高的細菌粒度,該結果在一定程度上印證了植物本身是空氣真菌的一個重要來源,但同時對空氣細菌的繁殖與生長具有抑制作用。已有研究認為,本著增加城市空間三維綠量的目的,強調在城市區域營建喬灌草復合的植物群落景觀,但基于本試驗結果,這一建議應該慎用,或者在營建喬灌草復層植物群落的同時增加群落區域的通風透光條件,促進該區域的空氣真菌快速擴散,降低對城市人群(主要是亞健康人群及易感病性人群)健康的潛在不良影響(若城市綠地空氣中含有較高粒度或較復雜類別的空氣真菌,就在一定程度上增加了危險的致病源或傳播疾病的媒介的可能性)。此外,在城市各類型的綠地中,為達到快速綠化效果而密植的植物群落,由于其內部空氣不流通或林下殘存較多的枯枝敗葉,很有可能產生較多種類和數量的真菌,或為真菌的滋生創造條件。

基于上述試驗結果,針對喬灌草復層植物群落與真菌、細菌粒度的“雙刃劍”相關關系情形,建議在城市綠地的規劃設計與更新優化實踐中針對城市區域和建筑(群)環境特征及景觀需求深入分析的基礎上進行精細化、差異化的園林植物景觀規劃設計,以滿足人們的景觀需求并充分發揮每一種群落結構和類型的功能,從而真正做到“因地制宜”;常綠針葉型群落區域對所有的空氣菌類都能起到顯著的抑制作用,這一發現為功能性植物群落的建設提供了依據。此外,單層草坪及地被植物群落具有不顯著的生態效益,因而在之后的綠地規劃和建設中應該控制該植物群落類型的比例和數量。

城市綠地實現城市人居環境清潔健康并非新時代賦予城市綠地的新功能,不是最新的科學發現,也不是因為某個社會公眾健康事件引發的新思考,而是城市綠地自誕生之日起即擔負的使命。要實現這一目標,常識或經驗可以借鑒,但必要的基礎研究不可或缺。在研究過程中集成不同學科的成果,形成城市綠地的地域性、文化性及功能性植被規劃設計科學依據,這既是風景園林作為詢證設計的一個必要的基本過程,也有益于創建具有公共健康功能的城市人居環境。

本文研究屬性為應用基礎研究,目的是為健康城市人居環境綠地構建提供基礎科學依據,但是在研究深度和廣度上尚存在以下局限。

首先,該文所述采樣過程時間跨度長達10余年,因采樣設備和試驗人員更迭等造成的原始數據誤差不可避免;培養基中可能存在的選擇性試劑并不適用于所有的空氣菌類,僅有部分菌類在該類型培養基上有所顯現,適用于絕大多數菌類的培養基種類還有待進一步研制。其次,數據分析過程中,由于專業所限,只能根據菌落基本特征進行表型鑒定,確認到菌類和數量,尚不能鑒定到屬、種。此外,鑒于目前研究還不能做到多專業協同采樣及鑒定,以及尚不能完全闡釋各類空氣菌類粒度的生物學特征和致病性,本文的研究假設只能是無菌或少菌的清潔環境是對人類有益的。

注:文中圖片均由作者繪制或拍攝。