夏熱冬暖地區老年人冬季熱感覺模型研究

李志生 洪新茹 蘇曉怡 李方正 羅嘉昌 黃雅戀

廣東工業大學土木與交通工程學院

0 前言

截至 2018 年底,廣州市戶籍老人口數為 169.27萬人,占戶籍人口的18.25%[1]。面對日益嚴峻的老齡化問題,機構養老能在一定程度上緩解社會養老的壓力,已成為社會養老的趨勢。老年人生理機能不斷衰退,免疫能力下降[2],對環境變化的適應能力減弱,社會活動范圍逐漸縮小,對生活環境的要求和依賴程度不斷增加。據世界衛生組織的統計,人一生中有 80%的時間在室內環境度過,行動不便的老年人甚至高達95%[3]。居住條件會直接影響老年人的生活質量,而老年人熱舒適性則作為評價養老機構環境優劣的重要因素,因此對老年人熱舒適模型的研究可為本地區養老建筑設計提供有的放矢的指引意義。

研究表明,基于人工氣候環境及穩態熱平衡理論建立的PMV 模型[4]由于忽視了受試者的主觀適應性,預測結果與實際情況往往有較大偏差,因此學者們轉向了基于現場調研數據的MTS模型[5]與 PMV 模型對比研究。迄今為止,我國在老年人熱舒適模型的研究涵蓋了各個氣候區及季節[6-12],但針對夏熱冬暖地區冬季老年人研究還很少,且其中大多數地區研究[6-10]選取操作溫度為熱舒適指標、0.5℃為溫度頻率建立熱感覺模型。同時為解釋PMV與MTS差異,Y ao等人[13]提出基于黑箱原理的APMV模型,通過自適應系數λ 將處理所得的MTS與 PMV 進行結合量化,既考慮環境與人體的客觀參數,也體現人對周圍環境的適應水平和主觀評價,從而更精準地預測人體熱感覺。

本文根據廣州地區實地調研數據建立起 MTS 熱感覺模型,探討不同統計研究方法對夏熱冬暖地區冬季養老院熱感覺的適用性,發現環境與老年人熱感覺之間存在的統計規律性。同時建立基于PMV 與MTS的預計自適應APMV熱感覺模型,以預測本地區老年人熱感覺及自適應水平,從而為夏熱冬暖地區養老機構熱環境優化設計提供參考價值。

1 研究方法及結果統計

1.1 研究對象

本次調研選取了5 家位于廣州市的養老機構,調研場所為養老機構的各層大廳以及老年人的居住房間,調研時間為2020年1月13日至1月19日。

1.2 環境測試

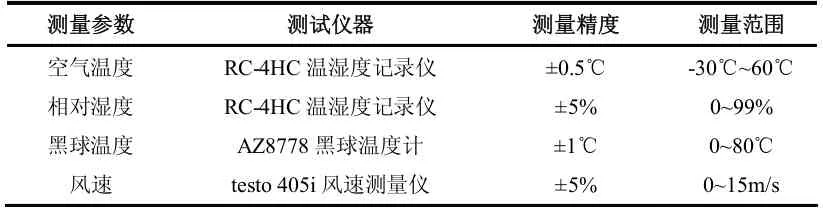

測量了空氣溫度、相對濕度、風速、黑球溫度四個環境參數,測試儀器及技術參數如表 1,測點位于受試老人周邊1.0 m的空間范圍內,距墻水平距離大于 0.5 m,坐姿時距地面垂直距離 0.6 m,站姿時距地面垂直距離 1.1 m,精度要求與擺放位置均符合 GB/T 50785-2012《民用建筑室內熱濕環境評價標準》[14]。

表1 測試儀器及技術參數

1.3 問卷設置

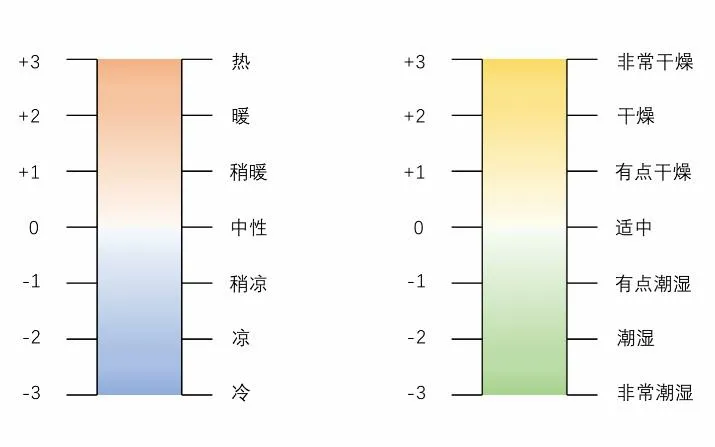

問卷調查內容參照 ASHRAE Standard 55-2013[15]和 《民用建筑室內熱濕環境評價標準》(GB/T 50785-2012)[14],并結合機構養老設施,老年人特點和廣州冬季氣候特點進行相應調整,具體內容有:1)基本信息(老人的性別、年齡、著裝情況等)。2)冬季常用的保暖措施,包括增減衣服、開關門窗、使用設備等。3)老人的熱環境主觀評價指標包括熱感覺與濕度感覺,量化為7級標度(見圖1)。調研的老年人思維清晰,均能與調查人員正常交流。

圖1 熱感覺與濕度感覺標度尺

1.4 老年人基本信息

本次調研對5家養老機構的100位老人進行隨機問卷調查,獲得的 97份問卷均為有效問卷。受試老人的平均年齡為85.7歲,80~89歲年齡段人數最多,其中男性22人,女性78人。受試老人整體衣服熱阻平均值為 1.21clo,衣服熱阻為小于 0.8clo、0.8~1.4clo、大于1.4clo的分別占17%、66%、17%。調研過程中,受試老人均處于坐姿放松狀態,結合老人年齡、調研時長等情況,本次研究代謝率取值1.0 met。

1.5 環境參數

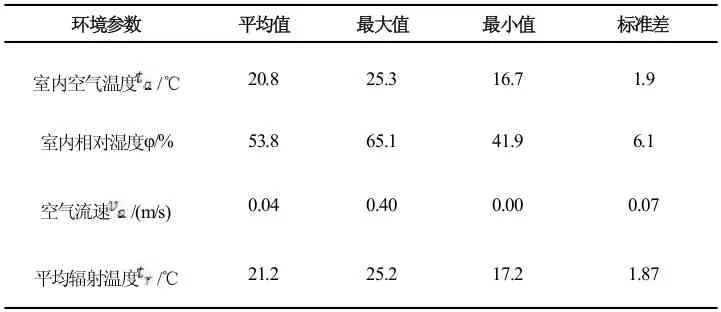

養老機構熱環境測試參數的統計結果如表 2 所示。測試期間養老機構的室內溫度平均值為 20.8 ℃,最小值為 16.7 ℃,平均輻射溫度與空氣溫度相差不大,可見在廣州冬天養老機構的室內溫度比較暖和,空氣流速低,基本呈靜風狀態。

表2 養老機構室內熱環境參數

相對濕度平均值為53.8%,在 41.9%~65.1%范圍內。由調研數據得,僅有極少一部分人反饋濕度會引起自身的一些疾病,46%的老人認為廣州冬季濕度適中,比較舒適,53%則覺得皮膚干燥,但認為通過使用一些護膚用品即可調節到舒適狀態。

2 熱感覺模型

首先采用實測平均熱感覺MTS[5]描述廣州冬季受試老年人的熱感覺,M TS由老年人根據自身熱感覺投票得出,從冷到熱分為7個標度(見圖 1),預測平均熱感覺PMV參照ASHRAE Standard 55-2013[15]編寫的程序,代入現場測試的環境參數,新陳代謝率及服裝熱阻數據計算得出。

2.1 熱環境指標的選取

熱環境指標可分為兩類,一類是簡單指標,包括空氣溫度、操作溫度to、新有效溫度ET*等。另一類是綜合指標,包括SET(標準有效溫度)、PMV等。本次研究主要在操作溫度和標準有效溫度之間選擇合適的熱環境指標。操作溫度反映了環境空氣溫度和平均輻射溫度的綜合作用,其意義明確,計算簡單,便于應用,有較好的統計意義,因此現有的研究當中廣泛采用操作溫度to作為熱環境指標,但to未將室內環境中的相對濕度、風速等納入考慮。SET則是以人體生理反應模型為基礎,由人體傳熱的物理過程分析得出,不同于以往僅從主觀評價及經驗推導所得的有效溫度指標,它綜合考慮了環境因素(空氣溫度、相對濕度、空氣流速、平均輻射溫度)和個人因素(活動水平和服裝熱阻),因而被稱為是合理的導出指標。但是有研究表明,評價指標越復雜,其統計意義越小,實用性越差[16],為了驗證上述說法,選擇出適合的熱環境指標,得到有規律的線性回歸模型,將實測平均熱感覺 MTS 與操作溫度和標準有效溫度進行回歸分析,操作溫度的計算方式如下:

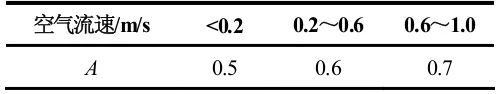

式中:tr為平均輻射溫度(℃);ta為室內空氣溫度(℃);A為系數。

根據《GBT 50785-2012 民用建筑室內熱濕環境評價標準》(下稱《標準》)[14]取值,如表 3。根據現場測量的空氣流速選擇不同的系數代入計算。

表3 系數A 取值

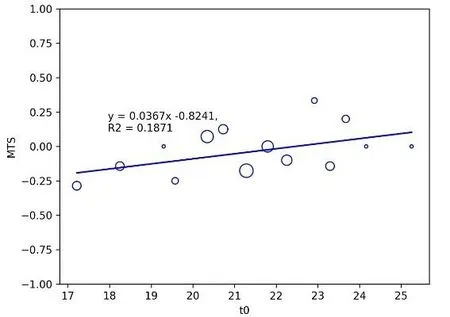

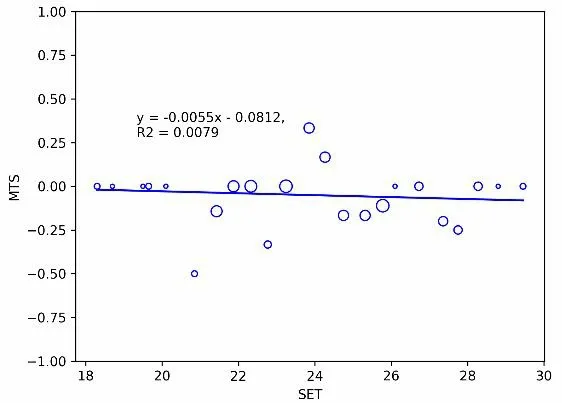

標準有效溫度 SET 根據 Gagge 提出的二節點模型[17]編寫的 matlab 程序代入空氣溫度、相對濕度等參數計算得出。采用溫度頻率法(bin法)[5]將操作溫度to和標準有效溫度 SET以 0.5 ℃為一個區間間隔分組,以每組內平均操作溫度和平均標準有效溫度作為自變量,以組內熱感覺投票值的平均值為因變量,通過線性回歸分析的方法得到關系式。由于各數據組的樣本量相差較大,小樣本量的數據隨機性大,可能會給統計分析結果帶來偏差,故均采用按樣本量加權的方法進行線性回歸分析,得到兩種方法擬合曲線如圖 2、圖 3所示。

圖2 以0.5 ℃為區間的MTS-t0 圖

圖3 以0.5 ℃為區間的MTS-SET圖

擬合方程為 :M TS=0.0367t0-0.8241,R2=0.1871;MTS=-0.0055SET-0.0812,R2=0.0079。對比圖2,圖 3可看出,M TS-SET擬合線的斜率為負數,即溫度更高的時候,老人反而覺得冷,且在很大范圍的溫度區間內熱感覺都接近不冷不熱,統計結果未能體現出實際規律,而MTS-to曲線擬合數據點比MTS-SET的集中程度更高,且有更符合理論情況的趨勢,能體現一定的規律性。同時相關系數R的大小表示相關的強弱程度,而MTS與 SET的相關系數僅為 0.0079,幾乎沒有相關性,因此操作溫度更適合作為熱環境評價指標。

根據上面兩種方法擬合曲線的對比,發現在氣候比較舒適的夏熱冬暖地區冬季更適合選用to作為研究熱感覺的熱環境指標,雖然 SET考慮的參數更多,但是最終擬合效果不佳,有可能是因為參數越多,疊加的誤差越大,而且綜合因素中服裝熱阻這一項在冬季比在夏季統計難度更大,數據的準確性可能比夏季稍低,導致誤差增大。陰壯琴[18]等在海南的研究中提及選用SET的原因為海南年平均相對濕度超過80%,而本研究的相對濕度范圍僅為41.9%~65.1%,由此推斷在綜合考慮的其他因素較為極端,對人體熱感覺影響明顯時才適合選用SET作為熱環境指標。否則一般情況下主要影響人體熱感覺的還是環境空氣溫度和平均輻射溫度,因此選用操作溫度作為熱環境指標更加簡單有效。

選擇操作溫度作為熱環境指標的擬合效果雖然比 SET 好,但是擬合程度也不高,相關系數只有0.1871,因此還需要對統計研究方法做進一步的優化,以建立起更能反映地區特性的MTS熱感覺模型。

2.2 溫度頻率法區間的選取

在對其他相關熱舒適研究閱讀和整理的過程中發現,不同研究中采用溫度頻率法時選用的溫度區間不同,大部分采用0.5℃為區間分組計算平均熱環境指標,但也有少部分選用大于0.5 ℃為區間分組,具體見表4。

表4 現場研究結果統計表

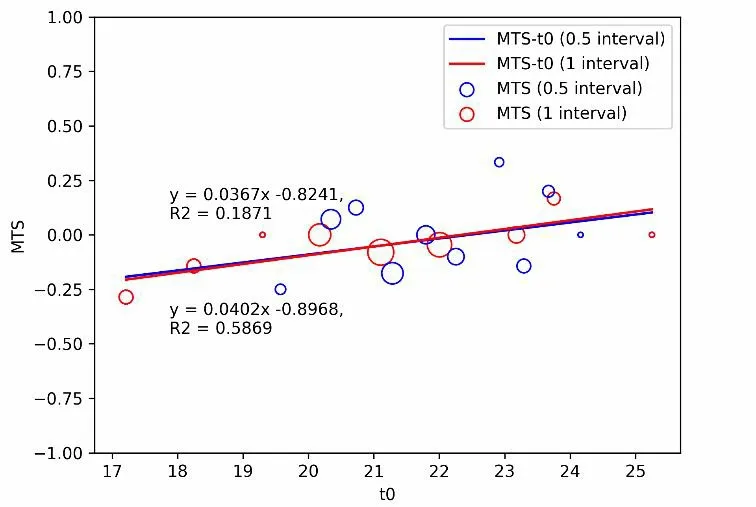

為得出更適合本研究環境的溫度頻率區間,以1℃為區間再對原始數據進行線性回歸分析,并與以0.5 ℃為區間進行對比,結果如圖4所示。

圖4 以0.5 ℃與1 ℃為區間的MTS-t0 對比圖

擬合方程為:

以0.5 ℃為區間:M TS=0.0367t0-0.8241,R2=0.1871

以1 ℃為區間:M TS=0.0402t0-0.8968,R2=0.5869

圖中兩種方法擬合出來的曲線非常接近,部分數據有重合,表明采用不同溫度頻率對曲線擬合影響不大,不會產生太大偏差,但數據分布的集散程度不同,以 0.5 ℃為區間時,數據點較為分散,上下起伏較大,回歸方程擬合程度較低,線性模型斜率僅為 0.0367。當溫度區間為1 ℃時,數據點分布集中程度高,相關系數為0.5869,更能表現出熱環境指標與人體熱感覺之間的相關程度,因此選用以1 ℃為區間更適合。

根據不同研究統計方法對夏熱冬暖地區冬季具體環境的適用性對比分析,最終建立起以操作溫度為熱環境指標,以 1 ℃為溫度頻率區間的實測平均熱感覺MTS模型,如圖6所示。

2.3 熱感覺模型對比與分析

2.3.1 MTS模型與其他地區老年人的對比

斜率可以體現熱感覺對操作溫度變化的敏感度,MTS 模型斜率僅為 0.0402,即溫度升高 1 ℃,熱感覺僅升高 0.0402個標尺,表明了廣州市冬季老年人的實測敏感度較低,在很大的溫度范圍內都感覺到不冷不熱。對比表3不同城市、不同氣候區和季節老年人實測熱感覺模型的斜率,發現環境條件更好的地區模型斜率更小,老年人的敏感度低,由此分析本研究中老年人熱敏感度低的原因:

1)城市發展水平和心理演變:廣州為經濟發展快速的一線城市,養老機構的配套設施完善,養老機構的居住環境較好,而且受試平均年齡為 85.7 歲,經過很多艱苦的環境,對比早期居住熱環境產生的心理效應使其對熱濕環境呈現出更大的包容性。

2)適應性行為效率:不同氣候區和季節對應的自然環境舒適程度不一樣,相同的適應性行為在不同環境中起到的效果不一,老年人在極端環境下較舒適環境下敏感度高,這是因為在極端的環境中,適應性行為調節效率有限,因此更易感知外在環境參數的變化,而在舒適環境中的適應性行為效率高,更能將自身調節到舒適的水平,從而降低外在環境參數對其影響。而廣州地處夏熱冬暖地區,冬季溫度很少出現極端冷情況,本次調研的環境實測的最低溫度為 16.7 ℃,大于15 ℃,濕度適中,由此可說明本地區老年人熱敏感度相比其他地區老年人低的原因。

2.3.2 MTS與PMV的對比

同樣以操作溫度為熱環境指標,以 1 ℃為溫度頻率區間,參照 ASHRAE Standard 55-2013[15]編寫的程序,代入現場測試的環境參數,新陳代謝率及服裝熱阻數據計算得出預測平均熱感覺PMV,將其與前面算得的MTS進行比較,如圖5所示:

圖5 MTS-t0 與PMV-t0對比圖

擬合方程為 :M TS=0.0402t0-0.8968,R2=0.5869;PMV=0.238t0-5.5182,R2=0.8356。

由回歸方程可得,實測熱中性溫度為 22.3 ℃,預測熱中性溫度為23.18 ℃。從圖 5 可以看出,PMV 和MTS 存在明顯的偏差,M TS 模型斜率比 PMV 小,出現偏差的原因主要有:其一,P MV 模型測試者多為歐美的年輕人,測試結果不完全適用于亞洲人,且老年人相比于青壯年,身體機能下降,新陳代謝降低,產熱量也會相應的減少,敏感度降低。其二,P MV模型是基于實驗室穩態熱舒適性研究提出的,與現場調研的非穩態情況不一樣,且投票得出的熱感覺包含了受測試者的心理期望及其他行為調節的可能性。

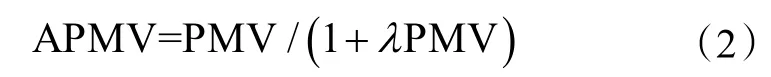

3 APMV模型

Yao等人[13]提出的預計適應性平均熱感覺APMV模型可更準確地預測當地老年人熱感覺,該模型用自適應系數λ來衡量氣候,風俗,心理,生理及行為適應等地區或群體特征對 PMV 模型的影響,將 PMV 與APMV 聯系起來,用以解釋受試者實際平均熱感覺MTS和預測平均熱感覺PMV之間的差異,計算公式見式(2):

《標準》[14]中有λ的推薦值,夏熱冬冷地區、夏熱冬暖地區、溫和地區的推薦λ取值為0.2(PMV>0)和-0.49(PMV<0)。這個推薦值既沒有對不同地區進行區分,也沒有根據年齡段人群生理、心理方面的差異進行分類,因此不直接運用推薦值建立APMV模型,而是根據現有的數據重新擬定,以計算出更能反映本地區老年人適應性現狀的λ值。

現有研究對于λ有不同的求取方法,最初λ提出者 Yao[13]使用的是經溫度頻率法處理后的數據,湘西地區[19]使用原始數據,《標準》[14]并未說明的λ求取運用的是哪一種方法,因此運用上述兩種方法計算λ,建立APMV 模型,對比不同方法的擬合效果。按照Yao等人[13]提出的計算方法,需要式 1 取倒數化成線性方程再進行最小二乘法計算,因原始數據中 MTS 投票值為0占比較高(80%),將產生較大誤差,因此采用牛頓迭代法對非線性方程式1進行最小二乘法處理計算λ。其中經溫度頻率法所求的λ通過Yao 等人[13]中提出的計算方法結合加權法獲得。由λ和 PMV 計算得到APMV,結果如圖6。

圖6 APMV-t 0(λ=-5.1199)、APMV-t0(λ=-0.6671)、MTS-t0與PMV-t0對比圖

采用經溫度頻率法處理后數據算得λ為-5.1199,使用原始數據算得λ為 -0.6671,而由圖8 可以看出基于溫度頻率法建立的 APMV 模型更貼近 MTS,但計算得出λ的絕對值大,使用原始數據法理論上是綜合考慮了所有的數據得出的最優解λ,而基于溫度頻率法所得的APMV作為一個簡化模型,更多考慮的是整體而非全部數據,因此與提取了整體規律的 MTS 貼合程度更高,從而更能體現出 MTS和 PMV 之間宏觀的差異,因此在本研究中選取基于溫度頻率法處理后的MTS和 PMV 值得出的λ及 APMV 模型。最終選取的自適應系數λ為-5.1199比《標準》[14]中推薦的 -0.49更大,體現出夏熱冬暖地區冬季老年人對于所處環境有較強的適應性。

4 結論

本文通過對廣州市養老院冬季熱濕環境和老年人熱感覺的調研實測與分析研究,得到如下結論:

1)廣州市養老院冬季室內環境整體舒適度較高,老年人實測熱感覺為稍冷、適中、稍暖占比分別為14%、80%、6%。

2)通過對比熱環境指標和 SET 與 MTS 的相關性,選用t0作為研究熱感覺的熱環境指標。對比溫度頻率法 0.5 ℃和 1 ℃區間,以 1 ℃為區間的數據點比0.5 ℃為區間數據點分布更為集中,更能表現出熱環境指標與人體熱感覺之間的相關程度,因此選用了 1 ℃為溫度區間。

3)將本研究實測熱感覺模型MTS 分別與其他研究中的 MTS 和預測熱感覺模型 PMV 的斜率進行對比,均發現存在較大偏差,廣州市冬季老年人的實測敏感度較低,實測熱中性溫度為 22.3 ℃,預測熱中性溫度為23.18 ℃。在很大的溫度范圍內都感覺到不冷不熱,對此現象展開分析。

4)通過兩種不同計算方法的對比,選擇更貼近MTS、反映整體而非全部數據的 APMV 模型,基于溫度頻率法所求的λ最優解為-5.1199,比 《標準》[14]中推薦的 -0.49更大,體現了夏熱冬暖地區冬季老年人對于所處環境有較強的適應性。

5)本次調研時間與樣本有限,未能進行季節間的比較分析,且調研的養老院整體設施較為完善,級別較高,反饋的情況有所局限。因此在未來需展開更為廣泛的調研,以建立更具代表性與完善的數據庫。從而為夏熱冬暖地區養老機構熱環境優化設計提供數據與理論支撐。