專訪東南大學黨委書記左惟:一流大學更要面向國家所需

霍思伊

左惟。圖/受訪者提供

身為老東大人,東南大學黨委書記左惟身上有明顯的東大氣質。他思維縝密,邏輯清晰,面對問題時經常直指根本,并且總要將所有思考落地。這是他“實”的一面,也是東大120年的精神內核在他身上的延續。

自1979年考入東大計算機系之后,左惟此后的人生軌跡有近40年都在這所大學度過。當時,東南大學還叫南京工學院(下簡稱“南工”),位列“四大工學院”之一。十年后,這所以工科為主的大學主動尋求向“理、工、文、管相結合”的綜合性大學轉型。1988年6月6日,在時任校長韋鈺的推動下,南京工學院正式復更名為東南大學。

120年來,這所大學既有著原國立中央大學“家底雄厚”的工科傳承,又繼承了以“止于至善”為內核的“東大學風”。如今,這所以工科為主要特色的綜合性、研究型大學又面臨新的挑戰。在百廿校慶之際,東南大學黨委書記左惟接受了《中國新聞周刊》的專訪,他指出,建設一所綜合性大學,衡量不同學科要用不同標準。發展中國特色世界一流大學,不僅要發表高質量論文,更要解決國家希望解決的問題。

院系調整對中國高等教育的發展至關重要,奠定了今天中國高校的格局。最重要的是,這為中國高等教育贏得了快速發展的機會。院系調整也對東大發展產生了決定性影響,這個過程涉及許多學校、學科的拆分和整合。

國立東南大學是東大1921年使用過的校名,與其后的中央大學對中國的貢獻,主要解決了一個共同的問題:中國過去缺少真正意義上的現代綜合性大學。國立東南大學的老校長郭秉文參考美國現代大學管理制度,在中國引入了現代大學的治理結構,制訂了中國第一份大學章程,組建了大學董事會。

院系調整后,我國工科院校形成了兩種主要類型,一類是有強烈的行業背景,優勢學科主要圍繞一個行業展開;另一類就是清華、交大及“四大工學院”等校,其工科門類下的學科分布比較“寬”,是工科的“小綜合”。院系調整后,南工的多個學科門類都處于國內領先水平,建筑、機械、動力、無線電、土木等優勢學科的格局在50年代就已成型。建筑四杰中的劉敦楨、楊廷寶、童寯以及陳章、時鈞、金寶楨、錢鐘韓等一批名師,讓南工形成了延續至今的優良辦學傳統及優質的師資。這是人們常說的雄厚“家底”。

現在有觀點認為,大學安身立命之本是人才,但我認為更深一步的是文化,文化讓一所學校區別于其他學校,形成自身特色,從而凝聚一大批人才。為什么有些人才在一所大學可以發揮作用、做出成就,在另外的大學則不然,因為前者給他們提供了更適宜發展的文化。

每所大學都有獨特的精神特質,東南大學之所以成為東大,是因為在120年發展的沉淀積累中,凝聚成了“止于至善”的文化內核。盡管在不同的歷史時期校訓校風有著不同的表述,從兩江師范學堂的“嚼得菜根,做得大事”、南京高等師范學校的“誠”,到國立東南大學“止于至善”、中央大學“誠、樸、雄、偉”,再到南工時期所表現出的“嚴謹、求實、團結、奮進”校風,是不同發展階段精神的概括,但我認為其核心及傳承是一脈相承的,就是通過追求止于至善,努力辦最好的大學。南工時期的校風就是這個文化內核的時代體現,要辦當時最好的工科大學。可以說,南工的辦學成就和社會影響也體現了這種精神內核的巨大影響。

盡管我們走過將近30年的綜合性發展的時期,但直到今天東大仍保有這種鮮明的文化特點。這種文化形成了東大延續至今的嚴謹學風及越來越凸顯的文化自信。在江蘇乃至全國高校中,“東大學風”有口皆碑。

“止于至善”典出《禮記·大學》:“大學之道,在明明德,在親民,在止于至善。”是中國先賢對人之本性及立意的高度概括和崇高追求。我們以“止于至善”作為校訓,又以開放性思維不斷使其獲得內涵和外延的豐富發展。因此,隨著時代進步,南工-東大文化的發展歷程也是“止于至善”精神內涵不斷提升的過程。面向新時代,面向綜合性大學的建設需求,面向建設一流大學的新征程,我們不僅要承繼南工時期的校風精神,精益求精把事情做好,更要與時代要求相適應。在當前的發展階段,我們提出文化提升,就是圍繞“止于至善”文化精神內核,強調突出要“舍我其誰、敢為天下先”的魄力、擔當和創新,辦中國最好的大學,辦世界最好的大學。

向綜合性大學轉型發展的考量起步于1980年代。1988年南工正式更名為“東南大學”,這是在時任校長韋鈺領導下完成的。其基本判斷是:未來想要在世界上真正產生影響的大學,不大會是單純的工科大學。“工程師大學”發展到一定程度必須要轉型。到2000年前后,全國范圍內出現的大學重新整合的大潮,就是因為經濟社會發展,要求大學提供進一步的支撐能力。今天和未來的中國,更需要不同特色的綜合性大學來滿足培養學生綜合素質和學科更多層次發展的需求。

但東大30多年前剛剛起步轉型時,實際上是極其困難的。形成綜合性大學,要有不同于單科性大學的治理和文化,這需要幾十年的積淀,不是錢和人堆起來馬上就可以辦出好大學的。

韋鈺校長當時布局學科建設,涉及很多戰略性思考、謀劃。具體而言,一是狠抓教師隊伍,她在任內破格提拔了一批年輕的教授、研究員,29歲成為教授的移動通信專家尤肖虎就是其中的代表;二是新建了一批文理學科,原本數學、物理、化學等理科學科都在基礎科學系內,韋鈺任校長時期,這些學科都獨立設置;三是布局新興學科,如韋校長創建的生物醫學工程學科,在第四輪學科評估中獲得A+。這些變化使得東大自1952年到1988年間基本穩定的學科格局發生了結構性變化,為東大后來向綜合性大學發展解決了總體架構突破的問題。

今天回頭來看,韋鈺校長在上世紀80年代做出向綜合性大學轉型的決策,以及之后出臺的具體改革措施,對東大今天的發展都有決定性的影響,在關鍵時期奠定了學校發展的基本方向。

首先,強勢工科不能改變,工科的傳統優勢必須保持,這是全校一個基本的共識。單論工科,東大現在可以位居全國第一方陣,“雙一流”的工科學科入選數量是全國高校第二。其次,優勢理科是我們的一個目標,因為強大的工科必須有優勢的理科作為支持,否則不可能長期維持高水平。基礎理科如數學、物理、生物等是東大的“生命線”,真正原創性的科學發展必須從基礎理論做起。東大現在的理科雖然近年來發展很快,但相對來說優勢不夠明顯,很多方面都有待提高。

第三,建設精品文科和特色醫科。東大的思路是做出幾個特色和亮點,比如藝術學,發軔于南京高等師范學校時期,后來被調整出去。上世紀20年代開始重建,在最新一輪“雙一流”學科評估中被評為A+。發展特色醫科也是同樣的思路,東大醫學院源頭是以前的中央大學醫學院,后改成南京鐵道醫學院,隸屬行業管理后,其發展有特定的目標。自2000年并校以來,學校把醫科作為一個重點方向進行特色發展,選擇了若干個高峰、亮點,力求將它們迅速做到全國最好。現在東大醫學已經形成了重癥醫學和影像醫學等優勢學科。

東大進一步發展強勢工科的戰略,在今天遇到了非常大的挑戰。因為工科與社會需求的關系非常緊密。以東大的優勢學科土木工程為例,七八年前,這一專業招生火熱,而如今更火熱的專業變成信息、電子、人工智能等。

今天“新工科”不斷發展,社會需求已經走向數字化、信息化、智能化,相應的,東大的傳統優勢學科也要轉型升級,進行數字化、信息化、智能化改造。

但傳統優勢工科的數字化轉型非常困難。首先,未來行業到底會變成什么樣,具體轉向哪一方向,目前還不一定都能看清楚。現在選擇的方向,可能未必是未來產業長期的發展方向。其次,即使知道了方向,教學上應該如何改革?如果要在傳統的知識體系、課程體系上再增加人工智能、數字化等課程,學生就要學習相當于“1.5個學位”的課程,是否能全部消化?如何更科學地規劃、協調?

在社會轉型、技術換代的時期,傳統上越有優勢的學科,擔子就越重、壓力就越大。在這種情況下,我們要力求找到上述問題解決的觸發點。一是要有引領前沿發展的戰略思維,傳統的跟隨或者跟蹤式戰略就不能適應。我們作為大學的國家隊,就必須強調勇爭第一的思維,敢于突進到“無人區”。二是有本學科的帶頭人去推動、支持新興方向的轉型。而在新興方向上,也要有新一代的帶頭人去大力推動,或至少是具有帶頭人潛質的人被培養出來。他要有開闊的視野、交叉學科的知識和儲備,還要有魄力去做新的嘗試,甚至愿意承擔失敗。

坦率說,東大剛開始發展文科等非工科專業時遇到的問題,到今天依然存在。這是東大工科文化的局限性:思維方式、表達方式、評價方式都來自于熟悉的工科。而當學校要去發展文科、理科和醫科時,則需要調整到符合這些學科自身特點的思維方式和評價體系中去。

在以工科為特色的綜合性大學發展非工科,首先要意識到學科之間的差異,主動學習、適應非工科學科的思維方式,尊重各學科自身的特點。工科思維最大特色是規范化,最大的不足就是標準化,而如果用這套模式發展文科等非工科,會非常不適應。因此不能“一刀切”,關鍵則是如何用不同的標準衡量不同學科。

東大在管理體制上率先做出了改革,原本由科研處統一管理全校的科研工作,現在,學校將科研管理部門一分為二,設立了兩個平行機構,社會科學處和科研院,分別服務文科和理工科。

未來大學的發展不能僅依靠很窄的幾個門類學科。建設非工科學科的最終目標,是要形成一種生態體系。

2019年5月19日,江蘇大學生馬拉松聯賽東南大學站暨117周年校慶環校賽在南京東南大學九龍湖校區開賽。圖/中新

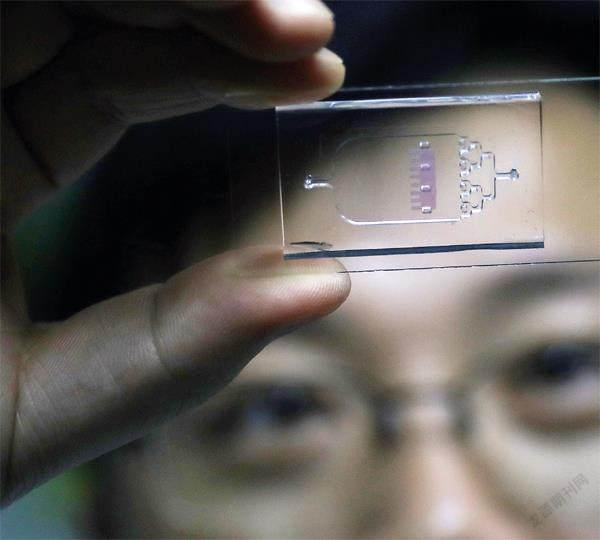

東南大學生物醫學工程學院生物電子學國家重點實驗室展示研發的“變色龍”心臟芯片。圖/中新

2019年9月5日,東南大學方程式賽車隊2019賽季新車出征儀式在南京國際展覽中心舉行。圖/中新

東南大學校徽。圖/視覺中國

對工科來說,大家關注的主要是兩個,一是工程項目,二是發明專利以及轉化的成果,而對發明專利的重視不足。這種評價體系里,東大每年產出的數以千計的發明專利都不能作為成果被充分認可。因此,在以SCI論文為重心的這套標準里,以工科為主的大學可能不占優勢,工科只有涉及基礎研究的部分才能有所體現。這種狀況必須引起足夠重視。

同時,要保持辦大學的定力,堅守初心。既要重視、研究各類大學排名,又不能以排名作為辦大學的指揮棒。東大要率先做出積極有益的嘗試。

發展中國特色的世界一流大學,不僅要發高質量論文,也要做重大工程,要解決國家希望解決的問題。近年來,“中國天眼”FAST、港珠澳大橋、探月工程、南極科考等“國之重器”、國家重大戰略項目中,都有東大人的身影。在紫金山實驗室,東大團隊正在解決移動通信的前沿問題。與此同時,有幾個學科團隊正在服務極端環境下的鐵路工程建設。從地基、控制到凍土帶施工,這些都是東大的服務國家需求的著力點。

在新時期,東大繼續以服務國家戰略為基本出發點,從評價體系到價值導向,從指導方針到發展戰略,學校都明確提出要服務國家重大戰略、服務社會重大關切和服務產業重大需求。服務國家建設的導向,也是東大的文化傳承。

這就引申到第二層問題:什么是“好大學”?必須是按照國家需要去培養人才的大學,才是“好大學”。“好大學”要有定力,聚焦“三個服務”:服務國家重大戰略、服務社會重大關切、服務產業重大需求。東大是一個能用自己的實踐寫好故事、繪出美麗畫卷的學校。在中國高速發展的過程中,東大的前景光明而美好。