鄉村振興戰略下農戶生活能源消費組合影響因素

王 萍,朱禮想,張亞欣

(1.西安科技大學 管理學院,陜西 西安 710054;2.陜西省能源產業綠色低碳發展軟科學研究基地,陜西 西安 710054;3.西安科技大學 能源經濟與管理研究中心,陜西 西安 710054)

0 引 言

能源是經濟增長與社會發展的物質基礎,也是農業綠色發展和實施鄉村振興戰略的重要保障。導致能源貧困的成因錯綜復雜,國際能源署認為能源貧困人群的主要特征表現為由于難以支付、難以獲取等原因而無法獲得低碳清潔能源服務,從而依賴傳統生物質能源進行炊事和取暖[1]。第3次農業普查報告第4號數據顯示,農戶生活能源消費中,農戶生活用能中主要使用電的農戶占58.6%,使用煤氣、天然氣和液化氣的農戶占49.3%,而使用柴草、煤、沼氣和太陽能的農戶分別占44.2%,23.9%,0.7%和0.2%(因農戶生活能源不是唯一的,所以用能之和大于100%)[2]。由此可知,中國農村長期以來農戶不合理的用能結構,造成了巨大的能源浪費、環境污染和生態破壞[3]。中國是一個農業大國,開展農村能源的可持續建設是優化家庭能源消費結構、緩解能源貧困和實施大氣污染聯防聯控的重要內容[4]。在鄉村振興戰略背景下中國印發的《北方地區冬季清潔取暖規劃通知》指出要大力推進煤改氣、煤改電等清潔能源模式以提高北方區域取暖和炊事的清潔化水平,從而減少污染物排放[5]。十九大報告指出中國需推進能源生產和消費革命并構建清潔低碳的能源體系,從而農戶生活能源消費將不斷向清潔能源消費轉型[6]。目前,在鄉村振興戰略背景下有關農戶生活能源消費的相關研究逐漸被關注,這些研究主要聚焦于農戶生活能源消費現狀和結構的分析,而對農戶生活能源消費組合影響因素的系統研究尚匱乏,因此,文中旨在探討鄉村振興戰略下農戶生活能源消費組合的影響因素及其根源。

“能源階梯”理論將薪柴和秸稈統一為劣等能源,將煤炭作為低質能源,將電能和液化氣統一為高質能源,將太陽能和沼氣統一為清潔能源[7]。中國西部地區農戶生活能源消費主要以劣等能源和低質能源為主,部分高質能源可獲得性較低,清潔能源仍處于起步階段,導致區域農戶生活用能不平衡現象嚴重及農戶生活能源消費結構不合理[8]。鮮有農戶生活能源消費影響因素分析涉及到非農就業、生計資本[8-9]和環保意愿諸因素。

首先,非農就業因素包括人均務工收入、務工人數占比、非農培訓及務工地區類型等[10-12]。農戶家庭經常被金錢束縛而更喜歡花費可用的時間資源用于收集附近的劣等能源而不是購買高質能源和清潔能源,非農就業是農戶生活能源轉型的最重要驅動力之一[13]。第一,務工收入對農戶生活能源消費升級有重要影響。由于城市的積極性遠高于農村,大量農戶涌入城市尋找工作,大量的工作機會促進了農戶生活水平的提高[14],進而對農戶部分生活能源需求產生了不同影響[15]。城鎮化推動農村大量剩余勞動力向非農行業轉移,帶動了農戶生活能源消費量增加[16],農戶經濟水平和勞動力價格的提升增加了農戶對高質能源和清潔能源需求[17],進而改變了農戶生活能源消費。因此,務工收入的提高對農戶劣質能源消費起到抑制作用,并且務工收入在家庭收入中所占比重越大,農戶家庭經濟水平越高,家庭消費觀念及消費水平相應越高,對農戶家庭電力等高質能源消費量的影響更顯著[18];第二,務工人數占比對農戶生活能源消費升級有積極影響的研究結果是模棱兩可的。家中農業勞動力比例對薪柴等劣質能源消費有顯著正向影響,故非農就業會減少農戶家庭劣質能源消費量[19]。務工人數增加導致家庭常住人口減少進而降低了農戶生活能源消費總量,且在鄉村企業工作的人數越多使得農戶家庭消費觀念變化越快,并且由于農業活動相對應地減少,為了降低時間成本,農戶更傾向于選擇電力及液化氣等便捷的高質能源和清潔能源[20]。也有相反觀點認為務工人數的增加不會對農戶劣質能源消費有顯著抑制作用,務工人數增加后家中常住人口則主要從事農業活動,從而該類農戶家庭更愿意使用農業余料形成自給自足的劣質能源[20]。第三,非農培訓能夠提高農戶收入水平使該家庭劣質能源使用比例降低[21]。第四,農戶外出的地區類型越偏向外省將提升農戶選擇高質能源和清潔能源使用幾率從而降低劣質能源和低質能源消費量。鄉村振興戰略下非農就業作為大多數農戶家庭主要收入來源,對提升農戶整體生活水平有重要作用,因此文中推理非農就業顯著推動農戶生活能源消費由劣等能源或低質能源向高質能源和清潔能源消費升級。

其次,生計資本因素包括人力資本、自然資本、物質資本、金融資本和社會資本等[22]。農戶作為農村地區最重要的經濟活動主體,其人力資本、金融資本、社會資本和物質資本是農戶生活能源消費轉型的關鍵因素,自然資本則是導致農戶使用劣等能源的主要因素。有研究表明農戶能源支出中依賴自然資源的比例為27%[23],也有研究認為只有人力資本、金融資本和物質資本影響農戶生活能源結構轉型[24],生計資本和區位條件較好的農戶生計靈活性更高,更容易選擇商品和清潔能源[25]。農戶的生計資本指標得分整體低于城鎮得分,而自然資本更是農戶生計資本的短板,顯著制約著農戶生計多樣化發展[26],從而制約著農戶能源消費向清潔化發展。由此,推理生計資本是農戶由劣等能源或低質能源消費轉向高質能源或清潔能源消費的重要影響因素。

再次,環保意愿因素包括環保積極性和環保利益關系認知等[27]。國內外學者對農戶環保的研究主要聚焦于農戶環保意愿對其清潔能源消費行為的選擇,發現農戶能源消費的認知水平與態度對消費者能源消費行為和選擇有顯著影響[28]。個體因素中環保利益關系認知與能源消費選擇行為顯著相關[29],也有研究認為只有當個體環保認知與規范責任相一致時,環保意識才能成為影響能源消費的因素[30]。RAMSEY最先提出家庭最優選擇理論,考慮受到可持續發展和環境變化的影響,又將研究轉向親環境行為與可持續能源消費[31]。多數人認為自己的環保行為邊際貢獻是無效的,故忽視節約能源,對能源節約持積極態度的農戶會產生強烈的環保行為,進而產生實際的能源保護行為,而即使是購買了高質清潔能源,農戶也有可能不是出于環保或是對能源的保護,而是考慮到能源使用的便捷性[32]。親環境行為和農戶環保意愿存在很強的關聯性,農戶能源清潔消費的積極性、環境利益關系認知對消費意向具有顯著影響[33],缺乏環保意愿的農戶,大多不會有主觀意識去保護和改善生活環境,改變日常的劣等能源消費的生活習慣。因此相關研究提出清潔能源消費的關鍵點是農戶環保信息的宣傳與教育,從而尋求一條能源可持續發展之路。由此,推理環保意愿推動了農戶劣等能源或低質能源消費轉向高質能源或清潔能源消費。

最后,家庭基本特征包括人口規模、戶主年齡、人均耕地面積和房屋距離公路遠近等。農戶家庭人口規模小型化發展會減弱能源消費的規模經濟,促使人均生活用能增加[34];戶主年齡對農戶使用劣等能源具有顯著正向影響[35];耕地面積有助于農戶獲取生物質能源[36];房屋遠離公路阻礙商品能源的獲取,提升農戶對商品能源的依賴性。推理家庭基本特征是農戶由劣等能源或低質能源消費轉向高質能源或清潔能源消費的重要影響因素。

此外,地區因素也是農戶能源組合消費的影響因素之一,由于重點考察非農就業與生計資本對農戶能源組合消費的影響,陜西、河南兩省農戶具有相似性,地域性因素并不明顯,且自然資本和物質資本已經考慮地區因素和能源普及性因素,因此將陜豫兩省數據合并,以增強研究的普適性。

綜上,已有文獻多以非農就業、生計資本、環保意愿和基本特征等作為農戶生活能源消費的影響因素進行分析,對農戶生活能源消費組合的相關研究尚匱乏。筆者利用陜豫2018年“勞動力轉移與農戶生活能源”專項調查數據,結合農戶非農就業、生計資本、環保意愿和家庭基本特征4個維度對鄉村振興戰略下農戶生活能源消費組合影響因素進行分析。由此,旨在提出并回答以下問題:①鄉村振興戰略下農戶生活能源消費組合現狀如何?②影響農戶生活能源消費組合因素有哪些?③若有影響,其影響機制是什么?

1 數據和方法

1.1 數據來源

數據來自陜西省能源產業綠色低碳發展軟科學研究基地及西科大能源經濟與管理研究中心“勞動力轉移與農村生活能源”2018年專項調查數據。調研地點包括陜西省的西安、寶雞、榆林和河南省的焦作、駐馬店、信陽等一共10個市,每個市中選取4個貧困縣下轄的農村,每村進行20份農戶問卷調查。調查對象為農戶家庭,內容包括家庭成員基本信息、家庭資本情況及生活用能情況。在實地調查和數據錄入過程中,研究員控制問卷質量后對數據進行了整理清洗,調查共發出調查問卷800份,最終回收有效問卷718份,有效率達到89.8%。

1.2 變量測量

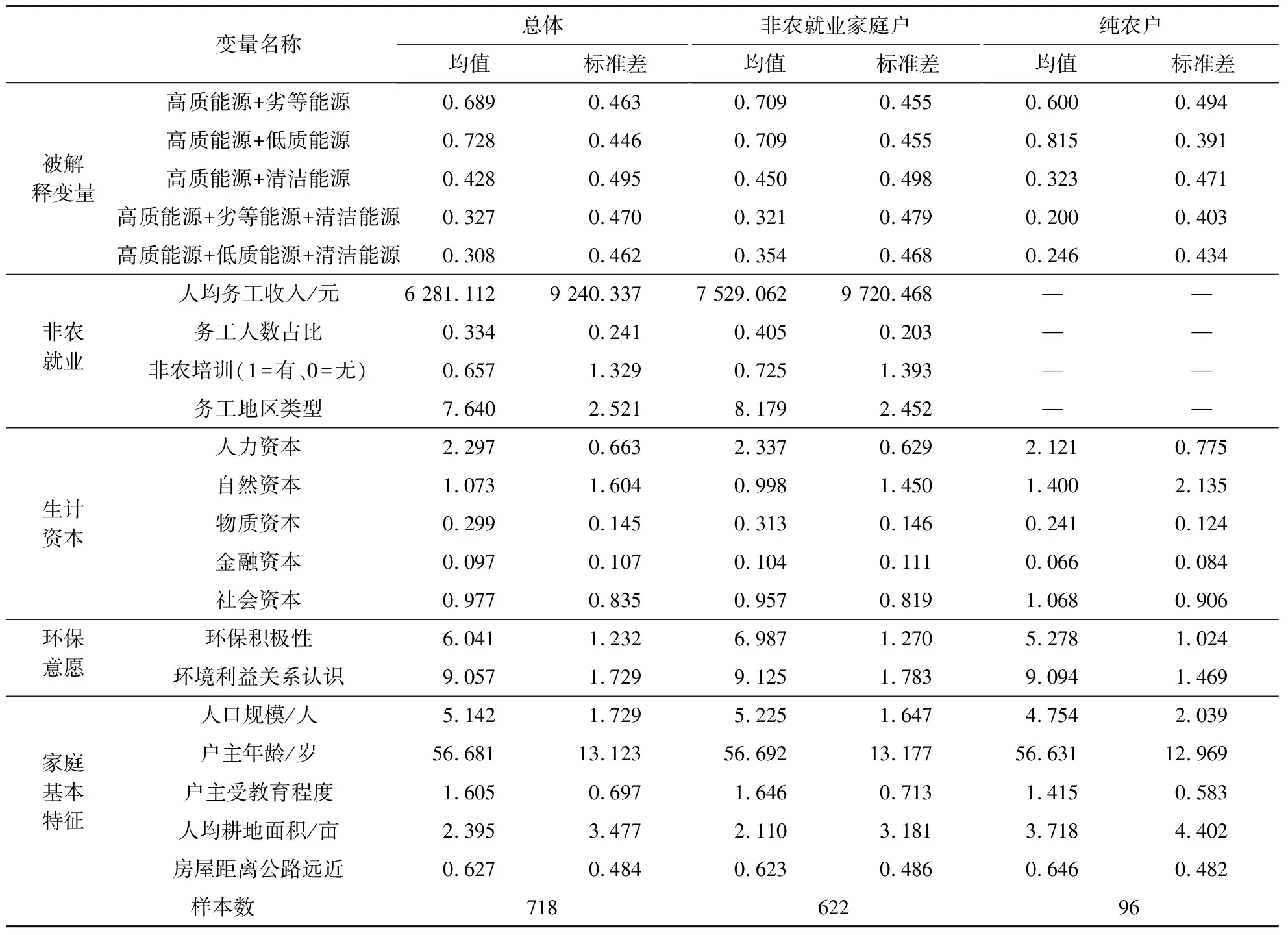

根據能源堆棧理論分別將薪柴和秸稈作為劣等能源,煤炭作為低質能源,電能和液化氣作為高質能源,太陽能和沼氣作為清潔能源。生活能源消費組合方式有5種,分別為使用高質能源與劣等能源;使用高質能源、劣等能源與清潔能源;使用高質能源與低質能源;使用高質能源、低質能源與清潔能源;使用高質能源與清潔能源。將能源消費組合作為被解釋變量。這些能源消費組合都與農戶的非農就業、生計資本、環保意愿和家庭基本特征有關。因此,在構建影響農戶生活能源消費組合模型時,考慮上述4個維度的指標作為影響農戶生活能源消費組合模型的解釋變量見表1。

表1 變量說明

解釋變量的4個維度中,第1個維度非農就業由人均務工收入、務工人數占比、非農培訓及務工地區類型4部分構成。第2個維度生計資本由人力、自然、物質、金融及社會資本構成。第3個維度環保意愿由環保積極性和環境利益關系認識構成。第4個維度家庭基本特征由人口規模、戶主年齡、戶主受教育程度、人均耕地面積和距離公路遠近構成。

1.3 方法

利用Stata 17.0統計軟件并采用多元線性回歸等方法探究鄉村振興戰略下農戶生活能源消費組合的影響因素。模型具體形式假定如下

CON_STR=α+β1X+β2SIZE+β3AGE+β4EDU+β5LAND+β6DISTANCE+ε1

2 結果與討論

2.1 基本描述信息

表2描述變量的基本情況,在農戶生活能源消費組合方面,總體樣本的高質能源和低質能源消費組合均值最高,非農就業家庭戶中高質能源和清潔能源消費組合均值高于純農戶,在非農就業和純農戶2種不同類型的家庭戶中,高質能源、低質能源和清潔能源的消費組合均值高于高質能源、劣等能源和清潔能源消費組合;在非農就業方面,總體樣本的人均務工收入低于非農就業家庭戶的人均收入,務工人數占比在非農就業家庭戶中接近一半,務工地區類型中家庭成員大部分均選擇地市級、省會以上或者外省地區;在生計資本方面,非農就業家庭戶的人力資本、物質資本和金融資本高于純農戶的人力資本、物質資本和金融資本,而純農戶的自然資本高于非農就業家庭戶的自然資本;在環保意愿方面,非農就業家庭戶的環保積極性與環境利益關系認識均高于純農戶;在家庭基本特征方面,非農就業家庭戶的戶主年齡與純農戶的戶主年齡相近,非農就業家庭戶的人均耕地面積低于純農戶的人均耕地面積。

表2 變量的描述性統計(N=718)

2.2 結果與討論

2.2.1 回歸結果

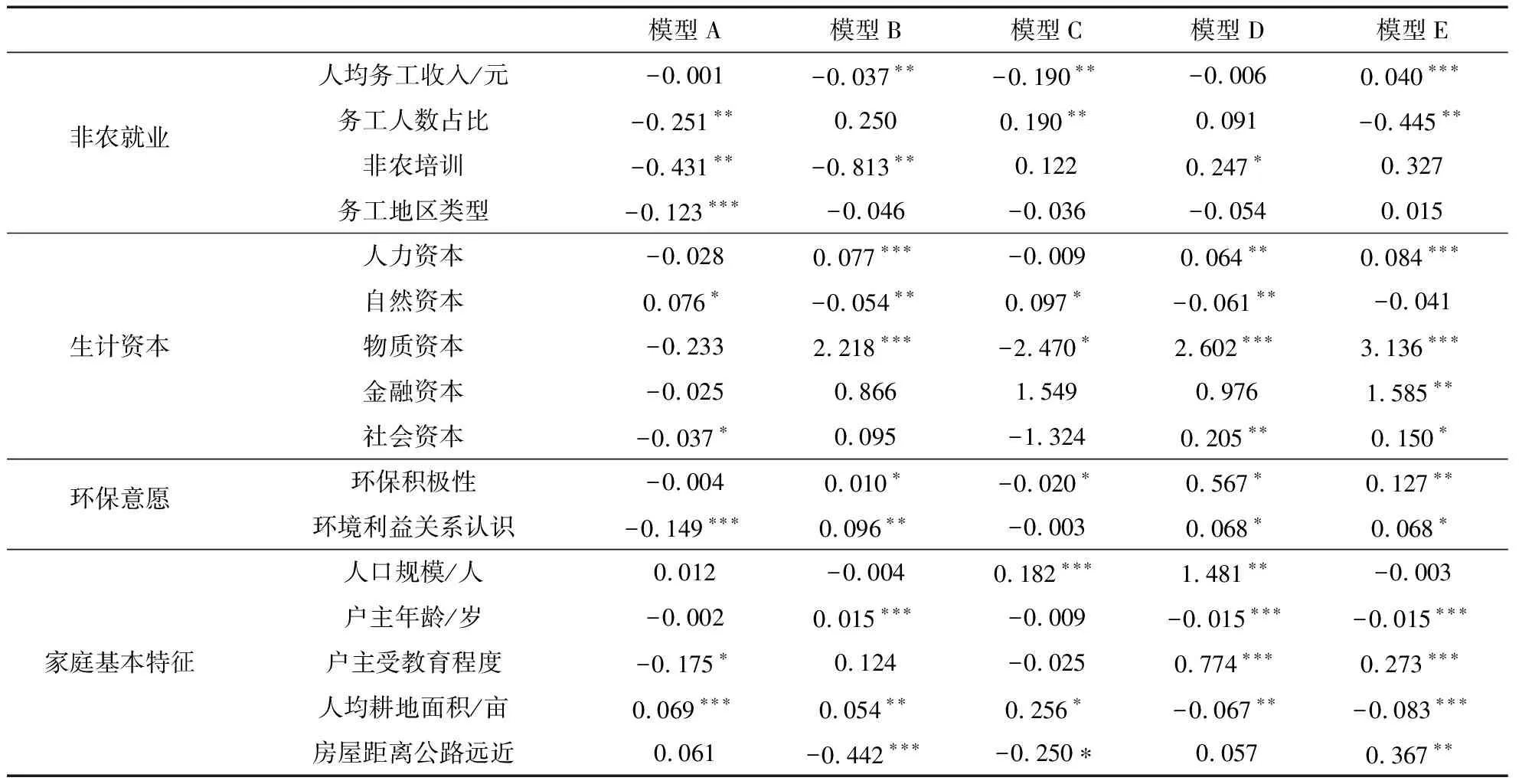

表3模型A是對“高質能源+劣等能源”能源消費組合的回歸結果,結果顯示務工人數占比、非農培訓和務工地區類型均對“高質能源+劣等能源”能源消費組合有顯著負向影響(β=-0.251**,-0.431**和-0.123***),自然資本對其有顯著正向影響(β=0.076*),社會資本對其有顯著負向影響(β=-0.037*),環境利益關系認識對其有顯著負向影響(β=-0.061**),人均耕地面積對其有顯著正向影響(β=0.069***),戶主受教育程度對其有顯著負向影響(β=-0.175*)。

模型B是對“高質能源+劣等能源+清潔能源”能源消費組合的回歸結果,結果顯示人均務工收入和非農培訓均對“高質能源+劣等能源+清潔能源”能源消費組合有顯著負向影響(β=-0.037**和-0.813**),人力資本和物質資本均對其有顯著正向影響(β=0.077***和2.218***),自然資本對其有顯著負向影響(β=-0.054**),環保積極性和環境利益關系認識均對其有顯著正向影響(β=0.010*和0.096**),戶主年齡和人均耕地面積均對其有顯著正向影響(β=0.015***和0.054**),房屋距離公路遠近對其有顯著負向影響(β=-0.442***)。

表3 農戶生活能源消費組合的影響因素回歸分析結果(N=718)

模型C是對“高質能源+低質能源”能源消費組合的回歸結果,結果顯示人均務工收入對“高質能源+低質能源”能源消費組合有顯著負向影響(β=-0.190**),務工人數占比對其有顯著正向影響(β=0.190**),自然資本對其有顯著正向影響(β=0.097*),物質資本對其有顯著負向影響(β=-2.470*),環保積極性對其有顯著負向影響(β=-0.020*),人口規模和人均耕地面積均對其有顯著正向影響(β=0.182***和0.256*),房屋距離公路遠近對其有顯著負向影響(β=-0.250*)。

模型D是對“高質能源+低質能源+清潔能源”能源消費組合的回歸結果,結果顯示非農培訓對“高質能源+低質能源+清潔能源”能源消費組合有顯著正向影響(β=0.247*),人力資本、物質資本和社會資本均對其有顯著正向影響(β=0.064**,2.602***和0.205**),自然資本對其有顯著負向影響(β=-0.061**),環保積極性和對環境利益關系的認識均對其有顯著正向影響(β=0.567*和0.068*),人口規模和戶主受教育程度均對其有顯著正向作用(β=1.481**和0.025**),人均耕地面積對其有顯著負向作用(β=-0.067**)。

模型E是對“高質能源+清潔能源”能源消費組合的回歸結果,結果顯示人均務工收入對“高質能源+清潔能源”能源消費組合有顯著正向影響(β=0.040***),務工人數占比對其有顯著負向影響(β=-0.445**),人力資本、物質資本、金融資本和社會資本均對其有顯著正向影響(β=0.084***,3.136***1.585**和0.150*),環保積極性和環境利益關系認識均對其有顯著正向影響(β=0.127**和0.068*),戶主年齡和人均耕地面積均對其有顯著負向影響(β=-0.015***和-0.083***),戶主受教育程度和房屋距離公路遠近均對其有顯著正向影響(β=0.273***和0.367**)。

2.2.2 討論

1)非農就業對農戶生活能源消費組合的影響。針對非農就業對“高質能源+劣等能源”(A)→“高質能源+低質能源”(C)→“高質能源+清潔能源”(E)的影響變化,文中認為在鄉村振興戰略背景下人均務工收入增加使得農戶傾向于選擇方便快捷的低質能源(如煤炭),同時使得農開始關注重家庭成員的健康狀況;而劣等能源和低質能源均會帶來大量的室內空氣污染物損害家人健康,隨著人均務工收入的進一步提高,農戶出于方便快捷且健康的目的,會選擇使用高質能源和清潔能源達到,從而人均務工收入增加有助于農戶由劣等能源和低質能源消費組合向高質能源和清潔能源消費組合升級;務工人數占比增加在一定程度上會對農戶使用劣等能源有一定抑制作用,由于農戶家庭留守成員多為老人和兒童,他們思想保守且接受新鮮事物能力較弱,從而選擇低成本能源作為其主要生活能源;接受過非農培訓的人大多都易于接受新鮮事物,在能源消費方面也會較少考慮低成本的劣等能源帶來的節省效益;務工地區類型越偏向省會城市或者外省城市,成員受到政府新政策和宣傳的影響會更多,越容易提高環保意識,使得務工人員更加關注家人健康和環境保護,從而抑制了劣等能源和低質能源的選擇。

針對非農就業對“高質能源+劣等能源”(A)→“高質能源+劣等能源+清潔能源”(B)→“高質能源+清潔能源”(E)和“高質能源+低質能源”(C)→“高質能源+低質能源+清潔能源”(D)→“高質能源+清潔能源”(E)的影響變化,文中認為在鄉村振興戰略背景下人均務工收入的增加使得農戶較少考慮購買清潔能源設施的投入成本,因此更具有消費清潔能源的能力,且隨著農業機械化發展,農戶也逐漸摒棄了費時費力收集薪柴秸稈等劣等能源的習慣;務工人數占比越大的農戶家庭,成員從事農業活動的時間相對減少且考慮到能源便利性和收集薪柴秸稈的機會成本增加,因此抑制了劣等能源的使用,但留守老人和兒童尚有充足時間和精力去收集薪柴秸稈,故而務工人數占比過大反而抑制高質和清潔能源消費組合的使用;非農就業培訓對農戶選擇劣等能源、低質能源和清潔能源的影響逐漸由顯著負向轉為正向,說明非農培訓對農戶生活能源消費組合升級有推動作用,在能源的選擇上,接受過非農培訓的農戶家庭在打工或者經商時,生活方式會逐漸趨于城市居民,其消費行為向低碳化轉變;務工地區類型偏向省會城市或外省城市的成員,由于接收信息的渠道更多,受城市影響更大,比其他成員更了解清潔能源的好處且更容易選擇清潔能源的使用。

2)生計資本對農戶生活能源消費組合的影響。針對生計資本對“高質能源+劣等能源”(A)→“高質能源+低質能源”(C)→“高質能源+清潔能源”(E)的影響變化,文中認為人力資本對農戶清潔能源的選擇起重要的推動作用,這是因為人力資本的提升包括家庭成員平均受教育程度提高和家庭整體勞動力年輕化,這使得農戶思想觀念、對待自身健康狀況以及對美好生活需求意愿等均有所改善,農戶對自身健康越關注,越會減少煤炭這種高碳、高污染能源,更傾向于選擇更加健康的清潔能源;自然資本越多的農戶家庭越傾向于農業活動,雖然農業收入也提升了金融資本,但從事農業活動拓寬了獲取薪柴秸稈等劣等能源的渠道,且長期從事農業勞動的家庭容易固守過于節儉的習慣,從而選擇易獲取且成本低的能源;物質資本增加使得電能、液化氣等高質能源的消費增加,低質能源(如煤炭)大多主要用來取暖,這可由商品能源和清潔能源替代;金融資本越高意味著農戶更有經濟能力去配備太陽能或者修建沼氣設施,從而逐步減少使用劣等能源和低質能源;社會資本越多說明農戶家庭社會網絡越龐大,接觸的人員越多,則更加積極響應黨和國家鄉村振興戰略下“走綠色可持續發展之路”的號召,從而選擇清潔能源。

針對生計資本對“高質能源+劣等能源”(A)→“高質能源+劣等能源+清潔能源”(B)→“高質能源+清潔能源”(E)和“高質能源+低質能源”(C)→“高質能源+低質能源+清潔能源”(D)→“高質能源+清潔能源”(E)的影響變化,文中認為人力資本對農戶清潔能源的選擇呈顯著正向影響,這是因為外出務工或經商等非農活動能夠大幅度提高農戶收入水平,使他們更有能力購買電及液化氣等高質能源,也更有能力配備清潔能源設施;自然資本是農戶選擇薪柴秸稈等劣等能源的主要因素,因為果園面積越多農戶就有更多機會采集更低成本的能源,從而不利于農戶向高質和清潔能源消費組合升級;物質資本是農戶生活能源消費需求增加的重要因素,主要用來冬日取暖和做飯的低質能源也被電能等高質能源替代,因此家用電器和交通工具的增加能夠推動農戶高質能源和清潔能源消費;金融資本在農戶對清潔能源的選擇上有重要作用,收入高的農戶家庭大多成員都從事非農化活動,所以他們選擇薪柴和秸稈等劣質能源的可能性很低;社會資本是高質能源和清潔能源替代劣等能源的重要因素,任職村干部的家庭成員比其他成員更加了解鄉村振興戰略,其清潔能源消費意識更強。從而物質資本,金融資本和社會資本均有利于推動農戶生活能源消費組合升級。

3)環保意愿對農戶生活能源消費組合的影響。針對環保意愿對“高質能源+劣等能源”(A)→“高質能源+低質能源”(C)→“高質能源+清潔能源”(E)的影響變化,文中認為農戶環保積極性越高越容易感知國家環保政策,更容易帶動身邊人實施環保行為,從而減少薪柴、秸稈和煤炭等劣等和低質能源的使用,增加電、太陽能等清潔能源的使用;農戶對環境利益關系認識越強,越會注重自身及家庭成員的行為對環境和家庭健康帶來的影響,從而考慮選擇購買更多方便且清潔的家用電器,如摒棄傳統取暖方式而采用空調或電暖氣等,推動了農戶由劣等和低質能源消費組合向高質和清潔能源消費組合轉變。

針對環保意愿對“高質能源+劣等能源”(A)→“高質能源+劣等能源+清潔能源”(B)→“高質能源+清潔能源”(E)和“高質能源+低質能源”(C)→“高質能源+低質能源+清潔能源”(D)→“高質能源+清潔能源”(E)的影響變化,文中認為環保積極性高和環境利益關系認識程度高的農戶家庭在選擇能源消費時優先考慮環保性和省時省力性,但出于經濟因素等方面的顧慮,部分環保意愿并不強烈的農戶家庭選擇低質能源將劣等能源替代,而有些家庭則更加注重自身行為對環境帶來影響,且意識到該影響降低了其生活環境質量和健康狀況,因此,農戶會摒棄劣等能源和低質能源而選擇方便清潔的高質能源和清潔能源。

4)家庭基本特征對生活能源消費組合的影響。針對家庭基本特征對“高質能源+劣等能源”(A)→“高質能源+低質能源”(C)→“高質能源+清潔能源”(E)的影響變化,文中認為人口規模、年齡和人均耕地面積均對農戶生活能源消費組合升級具有替代作用。人口規模越大則每個務工人員承擔的經濟壓力就越大,從而對農戶生活使用高質和清潔能源有抑制作用;人均耕地面積越多,增加了農戶劣等生活能源使用的可能性;受教育程度和房屋距離公路遠近均對農戶生活能源消費組合升級具有推動作用,因為戶主受教育程度高外出務工的幾率越大,他們獲取信息的渠道廣且速度快,而房屋距離公路近的農戶獲取務工的信息更全面,能夠更快地接收到高質能源和清潔能源的宣傳與推廣,因此會更傾向清潔能源。

針對家庭基本特征對“高質能源+劣等能源”(A)→“高質能源+劣等能源+清潔能源”(B)→“高質能源+清潔能源”(E)和“高質能源+低質能源”(C)→“高質能源+低質能源+清潔能源”(D)→“高質能源+清潔能源”(E)的影響變化,文中認為戶主年齡越大、人均耕地面積越多、房屋距離公路越遠對農戶生活能源消費組合升級具有抑制作用。戶主年齡越大其個人環保意愿越弱,這有可能影響家庭其他成員能源消費組合,從而抑制清潔能源的使用;人均耕地面積越多,則家庭成員大多都放棄務工機會而從事農業活動,導致整個家庭成員接觸到的信息傳播速度緩慢無法深入了解國家鄉村振興戰略,因此影響了高質能源和清潔能源的宣傳與推廣。戶主受教育程度越高、房屋距離公路越近對農戶生活能源消費組合升級具有強化作用,這是因為戶主受教育程度高,其環保意愿也越強,且形成的社會網絡關系也越強,更加注重家庭成員的健康狀況,因此更加傾向使用清潔能源;而房屋距離公路越近的農戶越容易且越快接觸到環保政策,使得農戶環保意愿有所提升,從而促進農戶生活能源向綠色能源升級。

3 結 論

1)利用陜豫2018年專項入戶調查數據,運用多元線性回歸分析鄉村振興戰略下農戶生活能源消費組合的影響因素。

2)農戶生活能源消費逐漸向高質能源和清潔能源消費組合轉變;非農就業中的人均務工收入和非農培訓,生計資本的人力資本、物質資本、金融資本和社會資本,環保意愿及家庭基本特征中的戶主受教育程度和房屋距離公路遠近對農戶生活能源消費組合升級有推動作用。

3)非農就業中的務工人數占比,生計資本中的自然資本,家庭基本特征的戶主年齡、人均耕地面積均對農戶生活能源消費組合升級有抑制作用。