基于可持續發展理念的美國高校食堂采購制度研究

張 琪

基于可持續發展理念的美國高校食堂采購制度研究

張 琪

[北京大學餐飲中心]

現代食物系統往往最大限度地追求生產效率和經濟效益,忽視了對于自然環境、身心健康、社區利益和公平貿易關系的損害。近年來,美國高校餐飲服務部門認識到現代食物體系的弊端,著手建立以本地食物體系為基礎的食物采購制度,對于符合有機食物、人道養殖、動物福利、合理捕撈、公平勞動等一系列可持續發展標準的食物作為首要采購對象,努力在高校餐飲的經濟利益與環境保護之間建立起相對平衡且協調的關系。本文通過對美國主要高校餐飲服務部門基于可持續發展理念而形成的采購制度的系統闡述,對中美高校餐飲采購的理念進行對比,分析實踐差異產生的原因,從而為國內高校餐飲準確把握保護和發展關系、實現高校餐飲可持續發展提供參考。

本地食物體系;美國高校餐飲;采購制度;可持續發展

1987年布蘭特等人在《我們的共同未來》中定義:“可持續發展是既滿足當代人的需要,又不對后代人滿足其需求的能力構成危害的發展”[1]。美國高校餐飲作為本國社會可持續發展領域的開拓者和引領者,在諸多方面開展了有益嘗試,探索構建環境保護、規模發展、效益提升與師生滿意各維度間的平衡關系。

一、美國高校餐飲服務部門可持續發展的價值目標

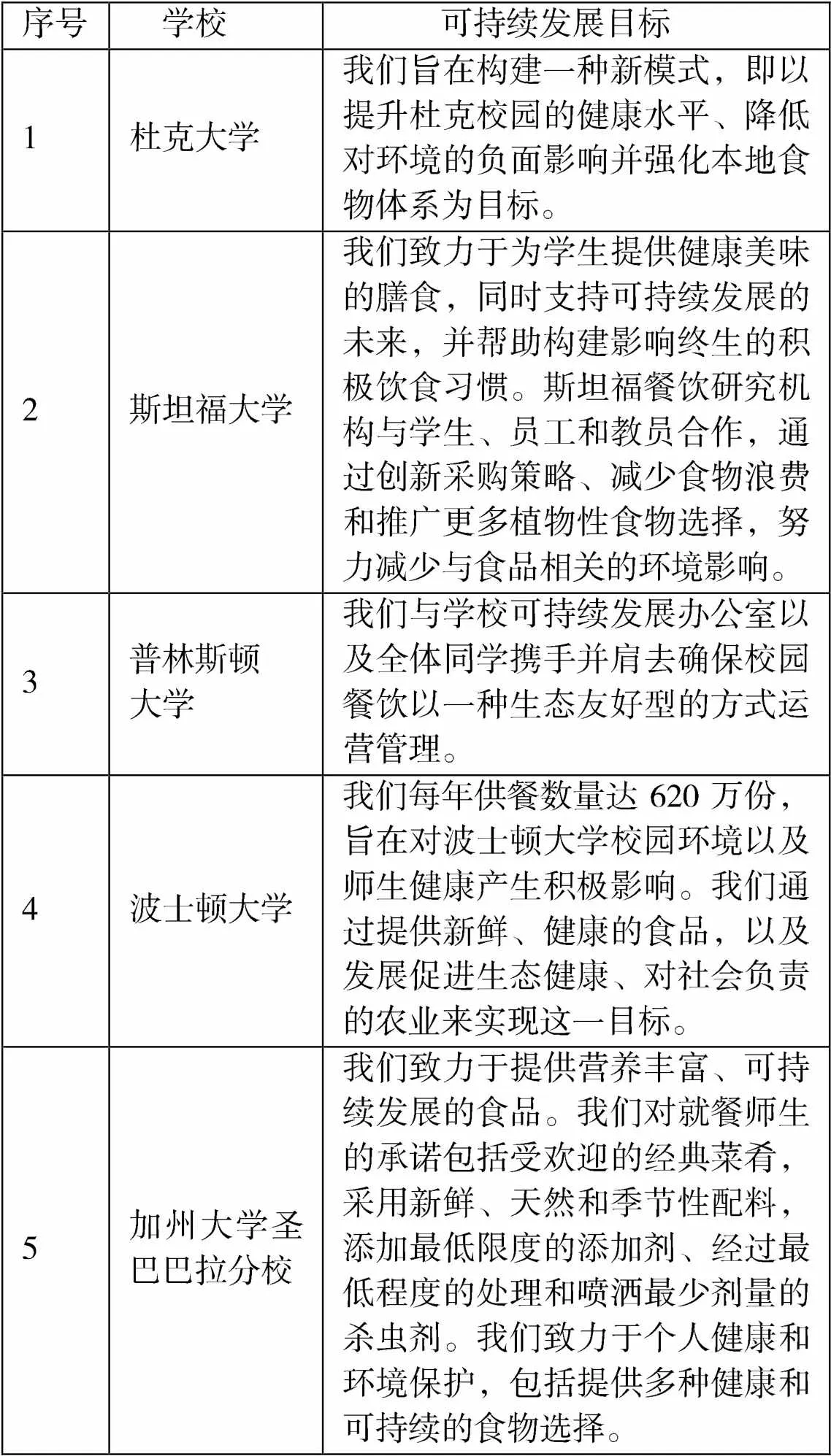

如下面表1所示,閱讀五家美國主流大學餐飲服務部門所提出的可持續發展目標,會發現其側重點呈現極大的趨同性,主要包括五個方面:一是為師生供應可口、安全、營養的餐食,二是培養師生長期健康的就餐習慣,三是支持采購本地、有機、應季食物,四是減少浪費,五是節能減排。美國高校餐飲服務部門的目標追求源自美國政府以及所屬高校為可持續發展作出的規定以及相應的機制設置。1969年制定的《國家環境政策法》(The National Environmental Policy Act of 1969)將可持續發展提升為美國國家策略,意在創造與維持人類與自然和諧共存,以滿足當代和后代的社會、經濟和其他需求。此后,美國各大高校紛紛成立學校可持續發展辦公室,在科研領域設置了可持續發展的學科專業,開展深入的科學研究和人才培養。校園餐飲因其與自然環境、能源利用、師生生活的密切性格外受到各個高校的關注。

表1.美國5所高校餐飲服務部門可持續發展的價值目標

二、基于可持續發展理念的美國高校餐飲服務部門采購的考量因素

(一)優先采購應季本地食品原材料

優先選購應季本地食品將帶來諸多好處,如有助于獲得更新鮮、更少處理工序、營養成分更豐富的食材,有效減少運輸途中能源的消耗、溫室氣體的排放以及食物的損耗,帶動當地經濟發展,使師生對本地農業建立更為深刻的了解等等。美國主要大學本地食品的使用率也在逐年提升。如哈佛大學本地食品的采購金額占總預算的32%[2],康奈爾大學來自本地食品的采購量占總采購量的近22%[3]。根據美國2008年農業法案的規定,本地食物是指食物的生產地距離消費地不超過644公里或未超于本省界限。但決定本地食品認定的地理距離標準并沒有形成統一的共識,往往與學校辦學規模和師生數量息息相關。如有著1.6萬名學生的杜克大學就傾向于購買所在地北卡羅萊納州種植、生長或加工的食品。而有著3.1萬名學生的哈佛大學將本地食品的范圍確定在644公里范圍內,且側重于與學校附近供應本地食品的社會組織或農場合作,由社會組織或農場來推薦出更為優質的本地食品。與此同時,學校下屬的校園農場在承擔科研實踐任務的同時,學生種植的勞動成果也成為了食堂本地化食物的有益補充。

(二)優先采購采取有機種植、人道養殖方式培育的動植物

美國高校對于有機種植的標準是蔬菜、水果等農作物在生長過程中不采用有毒、有害的殺蟲劑、除草劑、殺菌劑和化學合成肥料,從而減低師生、員工直接暴露于有害化學品的情況發生。人道養殖的標準是放棄可能引起動物疼痛和苦惱的嚴格限制,為動物創造更好的生存環境,減少激素、抗生素的使用量,使其能夠表達自然行為、自由活動。有機種植的農產品口感更佳,且安全系數更高。“人道養殖對于植物、動物、人類乃至整個自然環境都更為有利,對于飼料、燃料和水的需求量比集約化養殖方式更低,因此,采用人道養殖方式能夠降低成本、減少污染” 。[4]

(三)優先采購生產源于公平貿易的食品原材料

公平貿易聯盟將公平貿易定義為:一種基于對話、透明度及相互尊重的貿易合作契約,旨在建立較為公平的國際貿易秩序。[5]對于食品原材料的生產商而言,則應公平地對待其員工、遵守當地的勞動法、支付合理的工資并提供安全的工作環境,且不存在強迫勞動的情況。美國高校餐飲服務部門普遍認為公平貿易雖價格會略高于市場平均水平,但有利于充分保護弱勢勞動者的權益,避免非法用工,有效降低貧困,符合公義和道德的要求。如杜克大學、喬治城大學、華盛頓大學均作出承諾其采購的100%的咖啡制品均符合公平貿易的要求。

(四)減少食物浪費和廚余垃圾有機利用

食物浪費和廚余垃圾的產生在高校餐飲服務過程中很難避免,但美國高校餐飲服務部門依托信息化、專業化手段,采用諸如線上發布餐品余量、精確計算就餐規模、捐贈未使用的原材料給社區組織等諸多方式以避免食物浪費。對待前廳和后廚所產生的廚余垃圾,部分美國高校餐飲服務部門會將其進行集中回收,作為制作有機肥料的原料。如哥倫比亞大學提出“我們如此深愛食物,不忍絲毫浪費”的口號,并確立了零浪費的發展目標。在其后廚所產生的所有廚余垃圾都會進行收集并交由紐約衛生局有機堆肥項目(DSNY organics composting program)進行處理。除此之外,哥倫比亞大學的所有的一次性餐具、吸管、勺子均為100%可降解。使用過的食用油也會交由社會組織進行加工轉換為生物柴油,供本地汽車使用。

(五)依托社會認證機制推動可持續發展

從食品原材料采購角度,美國高校餐飲部門不斷強化與本地農場以及農場聯合協會的直接聯系,實現田園農場到高校餐桌的無縫銜接,降低經銷商的參與程度,壓縮中間環節。與此同時,美國高校餐飲服務部門由于承擔著繁雜的餐飲保障任務,依靠自身對本地食品的鑒別存在較大難度。因此,在采購環節多傾向于獲得官方組織認證標識的食品原材料供應商。較為常見的認證標識包括美國農業部有機認證(USDA Organic)、人道方式飼養認證(Certified Humane)、動物福祉認證(Animal Welfare Approved)、全球動物伙伴計劃(Global Animal Partnership)、公平貿易( Fair Trade)以及MSC認證(Marine Stewardship Council)等。從食堂建設運營角度,美國高校餐飲服務部門普遍應用綠色餐廳認證(Certified Green Restaurant)的評級機制。綠色餐廳協會是一家設在美國的非營利組織。該組織主要從7個方面對食堂進行綜合考量,具體為節能節水、垃圾減量和回收、可持續的建筑材料和耐用物品的利用率、可持續性食品原材料占比、化學制品使用、循環利用或環境友好的一次性用品使用率、化學制品和污染物減量。高校食堂獲得至少80分被視為獲得認證的“綠色餐廳”,且未來還需要在可持續發展領域持續努力,不斷增加積分,以延續認證資格。如哈佛大學所有本科生食堂均通過了綠色餐廳協會的測評,等級屬于2星或3星級別。

三、美國高校餐飲可持續發展實踐對國內高校餐飲發展的啟示

(一)厘清法律邊界,轉變高校采購理念

在現有行政管理體制下,高校餐飲服務部門的采購行為受《中華人民共和國政府采購法》的約束。根據前述法律第五條規定“任何單位和個人不得采用任何方式,阻撓和限制供應商自由進入本地區和本行業的政府采購市場”,以此防止地方保護主義,維護自由競爭。因此,如哈佛大學預留采購本地食物預算額度的方式就與中國提倡的自由競爭機制相悖,需要在應用中予以變通,突破單純的地理范圍限制。政府采購招標評標方法分為最低評標價法和綜合評分法。而最低評標價法造成了“價低者得”這種傳統政府采購思維,價格因素成為了決定中標與否的關鍵,久而久之造成了“劣幣驅逐良幣”,對優質食材形成了隱形壁壘。客觀上,利用非轉基因種源種植符合可持續發展標準的食物、不使用農藥化肥和激素以及野外飼養等很難實現大規模種植或養殖,從整體規模到食材產量都并不穩定。種植戶因規模較小缺乏資本投入,也難以建立起充足的儲藏空間和及時的配送體系。因此高校餐飲服務部門在采購領域應開展更為深入調研探訪,以務實嚴謹的態度,在合法合規的前提下,去發掘符合可持續發展標準又能適應食堂實際需求的食品原材料,保證公平、公正、公開,強化全流程監管,從制度上防控違規操作和廉潔風險。

(二)推動采購改革,貫徹綠色食物標準

為應對氣候變化,國家提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”等莊嚴的目標承諾,而食物消費領域對于“兩碳”目標的實現有著非常重要的作用。大學作為社會風尚的引領者,以可持續發展標準作為食品原材料采購的原則,對農業種植、餐飲經營、校園建設、師生健康都將起到積極影響。本地食物、有機食物、人道飼養、未使用抗生素和激素、未過度捕撈等等標準都可以作為高校采購的優先考慮元素,促進符合可持續發展標準的食物的采購比例穩步提高。“目前我國高校餐飲在保持福利性和公益性的基礎上,必須進行成本核算,注意經營效益,兼具“公益服務”和“市場經營”的雙重屬性” 。[6]高校餐飲公益性與市場性并存的特征與可持續發展理念并不相悖,應努力尋求建立環境保護、師生健康與經濟效益之間的平衡關系。嚴格供應商的審核制度,注重其社保繳納、勞動爭議、行政處罰等相關信息核實,推動供應商依法依規經營。進一步強化與本地農業合作社、政府和農業公益組織的聯系,發掘更多優質的本地食物,以“農校對接”實現食物從田地到食堂的一站式采購。

(三)加強宣傳引導,構建師生價值認同

“2005年,時任浙江省委書記習近平同志就提出“綠水青山就是金山銀山”的科學論斷。[7]這一科學理念生動地闡述了經濟發展與生態保護的關系,內涵豐富,寓意深遠,以潤物無聲的方式融入了人民的日常生活之中。如今,低碳環保的生活方式、綠色健康的飲食習慣已經成為校園師生的共識。但客觀上符合可持續發展標準的食材因其種植方法、供應渠道的差異,在價格上往往與市場上規模化生產的農產品價格更高,可降解塑料袋、紙質吸管使用體驗也都無法和已有品種相比,食堂菜肴售價的波動直接決定著師生的滿意度和幸福度。這就要求高校餐飲服務部門從個人健康、校園建設、國家發展、全球挑戰四個維度,借助微信公眾號、食堂大屏幕、海報宣傳欄等動態、靜態媒介展示食物種植環境、成長過程,選擇特色檔口推出有機食材特色菜肴,或者與校內學生組織合作,邀請師生走進食材原產地,親身感受可持續發展理念與農業現代化的深度融合以及產生的蓬勃力量,積極宣傳食堂開展可持續發展嘗試探索的重要意義、理念思路,提升廣大師生的認可度,減少創新經營模式的阻力。

(四)建設校園農場,普及現代農業觀念

校園農場由學校或學校餐飲服務部門設立,發揮農場的教學平臺作用,融合農業、經濟、社會、考古等不同學院的教育資源,實現學科交叉創新,貫徹通識教育理念,培育學生積極的勞動精神,促進學生全面發展,密切學生與農業、土地和本地農業種植戶之間的聯系。校園農場并不是一個獨立的農業種植基地,而是校園可持續發展的核心,校園的食材由此產出,學生的教育由此開始,廚余垃圾終歸此處,多種形式的可持續發展課程可以在此設立開展,它為教學科研提供廣闊的外延空間。邀請學校相關領域的專家學者授課并指導學術研究,鄉土文化、機械制造、數據分析、語言教學、世界歷史、土壤科學等等都可以作為授課科研的主題。在課堂聽課、田間勞動之余,組織學生定期對食物體系的研究成果進行展示報告,交流農場工作的心得體會,以現代教育理念串聯起農場、課題以及未來全球性發展問題,使學生設身處地地了解農業種植,熟悉農業經濟,提升思維水平,對糧食生產、食物安全、本地食物、有機種植等現代農業課題有著更為清晰、準確和深入的認識,真正做到勞動與教育兼顧。

四、結語

美國農業部發布的《本地食物系統:概念、影響和問題》的經濟報告指出,迄今為止本地食物仍然只占據美國農業的一小部分,本地食物在未來美國的地位仍然值得進一步研究。美國高校對于食物可持續發展的研究也在逐步深入,認定標準、執行方法也隨著項目推進和數據分析而適時調整。中美之間農業特點迥異、飲食結構不同、規范體系各異,但探索在高校餐飲領域實現生態環境與經濟發展的協調關系,以健康、綠色、新鮮的食物讓師生有著更多幸福感、安全感和獲得感的價值追求方面是一致的,也是一成不變的。未來,國內高校餐飲部門在可持續發展領域仍任重道遠。應該基于現有國內的法律制度體系和農業發展狀態,在高校現有經濟條件下,以提升治理體系和治理能力現代化水平為依托,系統制定符合可持續發展標準的食物采購標準,并在業務實際中先試先行,積累經驗,不斷提升餐飲服務水平,發揮餐飲服務育人作用,探索符合中國國情的高校餐飲可持續發展之路。

[1]王秀芬. 可持續發展由來與涵義研討之述評[J]. 內蒙古社會科學,2000(04):27-29.

[2]Harvard University Dining Services. Sustainability At HUDS [EB/OL].( 2018-07-05) [2022-02-01]. https://green.harvard.edu/topics /food.

[3]Cornell University. Local & Regional Foods & Beverages [EB/OL].( 2021-12-4)2022-02-01].https://scl.cornell.edu/residential-life/dining/about-dining/sustainablility/local-regional-foods-beverages.

[4]陳夢莎. 人道養殖改善動物福利[EB/OL].(2017-11-09)[2021-10-26]. http://news.china. com.cn/2017-11/09/content_41868408.htm.

[5]王瑗媛. 中國需要公平貿易[J]. 生產力研究,2013(09):57-59.

[6]陳杰.試論精細化在高校餐飲管理服務中的應用[J].高校后勤研究,2020(01):28-30.

[7]楊煌輝.“綠水青山就是金山銀山”的三重邏輯[J].石河子大學學報(哲學社會科學版),2021, 35(05):65-73.

中國教育后勤協會2021年立項課題,課題名稱:“十四五”時期構建高校餐飲采購新格局研究(課題編號:YBKT2021035)

(責任編輯:楊書元)