上甘坪隧道突泥及巖溶裂隙發育帶處治方案研究

王長春

(遼寧省交通規劃設計院有限責任公司 沈陽市 110166)

1 工程情況簡介

蘭海高速貴州境遵義至貴陽段擴容工程項目為雙向六車道高速公路,設計時速100km/h,上甘坪隧道為該項目的一個控制性節點工程,隧道區山體總體呈北西走向。隧道穿越部位最高海拔934m,最低海拔817m,相對高差117m,屬低山地貌。隧道長1105m。

隧道右線K41+128~K41+138段圍巖主要為二迭系茅口組(P1m)⑨3中風化灰巖:灰色,隱晶質結構,中厚層狀構造,裂隙發育,巖芯較破碎,主呈短柱狀,采芯率85%,RQD=30~60。Rc=42400kPa,Vp=2.4~3.2km/s,Kv=0.43。拱頂覆蓋層厚50m。

地下水為風化裂隙水和基巖裂隙水,層狀,承壓,淋雨狀出水。圍巖呈鑲嵌碎裂結構,地下水修正系數K1=0.3,[BQ]=319.8,Ⅳ1級。設計該段采用Ⅳ級襯砌支護。

2 突泥現場情況介紹

上甘坪隧道右幅K41+128掌子面有突泥現象發生,K41+128整個掌子面為中風化灰巖(開挖方式為爆破開挖),從掌子面拱頂處有一約3m寬的溶洞口,向外突泥,突泥量約1500m3,突出物以紅粘土混碎石為主,潮濕至半飽和,呈松散狀態,沒有淌水或流水現象,表明溶腔內幾乎無水或有極少量的水;掌子面埋深為48m,該掌子面相應的地表位置出現地面塌陷現象,形成一鍋底型塌陷坑,范圍約8m×12m,深度約3m。隨著進一步的沉降和相對穩定,塌陷坑的范圍也在擴大,10日后現場查看塌陷坑的范圍約13m×18m,深度約5m。

圖1 洞內突泥情況現場照片

圖2 洞頂地表陷坑現場照片

3 現場工程地質情況

為了查明掌子面前方圍巖地質條件和巖溶發育情況,共采用了隧道超前地質預報、超前水平鉆探、高密度電法對掌子面前方進行物理探測等三種方法,探測結論為:在隧道右線K41+128掌子面前方存在巖溶裂隙發育帶,發育寬度約31.0m,左線ZK41+125掌子面前方存在巖溶裂隙發育帶,發育寬度約41.6m。

鑒于目前地質超前預報、高密度電法、超前水平鉆探均揭示掌子面前方為巖溶、裂隙發育帶,建議該突泥及巖溶裂隙發育帶圍巖級別由IV級調整為V級。

4 現場監控量測結果

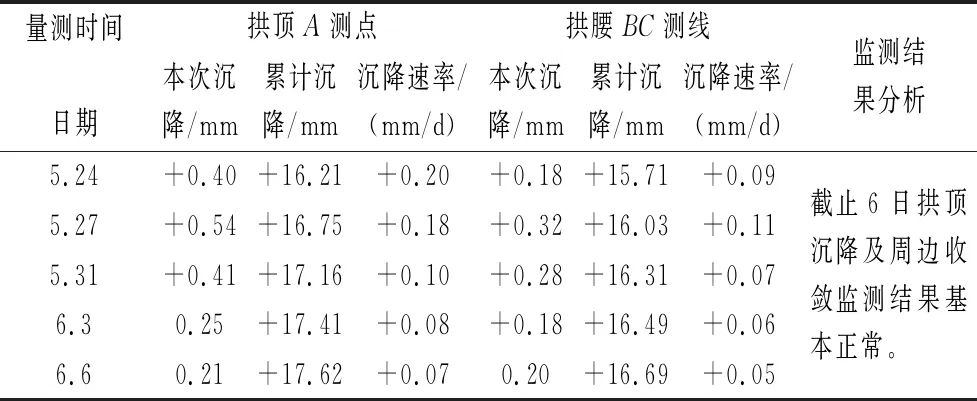

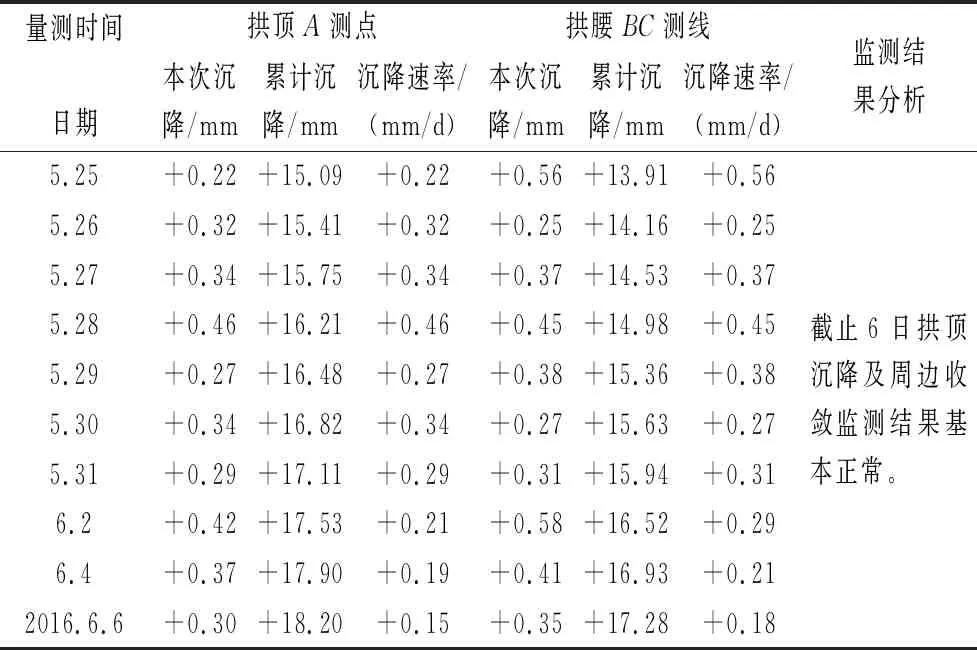

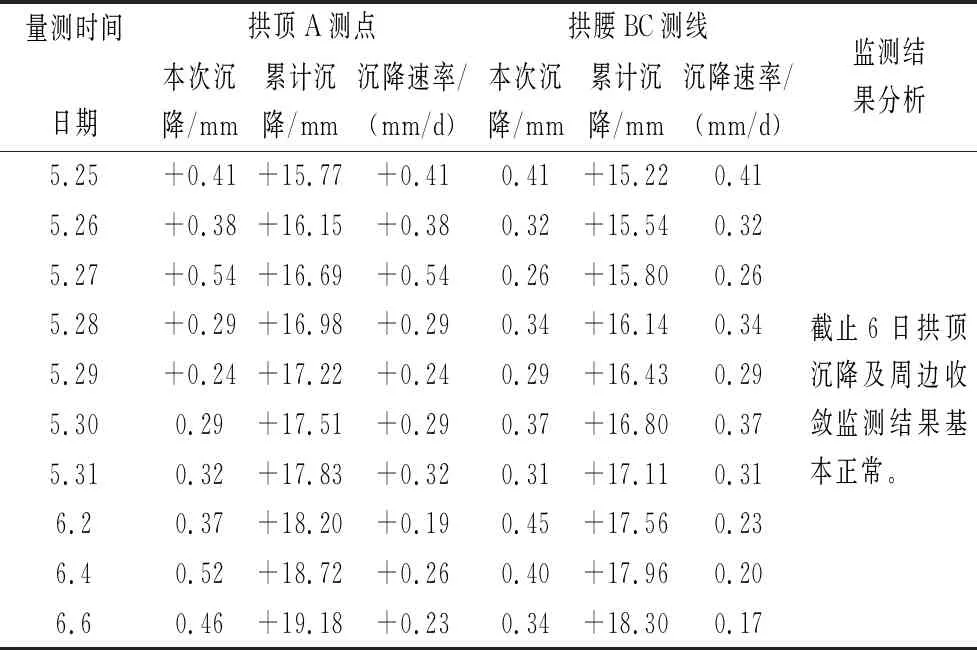

現場監控量測記錄見表1~表3。

表1 隧道K41+116監控拱頂下沉及周邊收斂量測記錄

表2 隧道K41+121監控拱頂下沉及周邊收斂量測記錄

表3 隧道K41+126監控拱頂下沉及周邊收斂量測記錄

(1) 上甘坪隧道右線K41+128掌子面涌泥后掌子面后方從K41+116斷面及小樁號范圍受突泥影響較小,其中K41+106~K41+116斷面及小樁號方向初支經監測已基本穩定。

(2)截止2017年6月6日,以上各重點監測斷面拱頂沉降及周邊收斂累計值均未超過IV級圍巖II級監測管理預警臨界值24.17mm。

5 主要處治方案

(1)地表陷坑附近立即設置警戒線及警示標志;在坍塌處置之前對地表陷坑周邊設置臨時截水溝,在土石回填之前用彩色條帶布鋪滿陷坑,防止雨水流入陷坑。

(2)在本段坍塌處治之前,應先完成未塌方段二次襯砌,并將二次襯砌臺車移至坍塌段附近,為坍塌段處治做好施工準備[1]。

(3)地表處理完之后,首先用洞渣對掌子面進行反壓回填,回填到能操作的施工平臺為止;待反壓回填穩定后,在K41+128 處施工Φ108×6mm 中管棚,并對該段斜向、環向注漿,待注漿穩定之后對其進行開挖[2]。

(4)對巖溶裂隙發育段采用CD法開挖。按Ⅴ級圍巖加強襯砌施工,拱頂120°范圍采用中管棚超前支護,履帶式潛孔鉆,自帶導向架,按15°角打設中管棚并注漿,中管棚超前支護設置范圍K41+128~K41+144段,初期支護采用型鋼拱架,鋼筋網,噴射混凝土,拱頂斜向鋼花管系統錨桿。

(5)開挖方案

突泥及巖溶裂隙發育帶段開挖方案:在超前支護的保護下進行突泥及巖溶裂隙發育帶段的開挖,采用機械開挖或人工開挖,局部可采用控制爆破,每次循環進尺不大于鋼架間距;變三臺階開挖方案為CD法;中間側壁采用臨時支護加強[3]。

(6)拱部突泥及巖溶裂隙帶處治完成后,逐榀拆除臨時中隔壁,并逐段施工仰拱,每次處治長度夠一模二次襯砌長度后,及時施工二次襯砌。

(7)突泥及巖溶裂隙發育帶段及其影響段的二次襯砌施作完成,并且達到設計強度后,方可進行地表陷坑處理。塌陷坑高處及兩側設置截排水溝,并根據地形,將水引排到低處。回填高度與斜坡最低點高度齊平,必要時對陷坑周邊外露部分采用網噴支護[4]。

(8)本段處治必須加強監控量測,施工現場須配備專職安全員,若發出異常情況,應及時撤出人員及設備,確保施工安全。

(9)施工中必須按照《公路隧道施工技術規范》的要求做好監控量測工作。隧道斷面設計預留圍巖變形量僅作為計算數量及施工參考,應通過施工監控量測信息對各級圍巖實際預留變形量進行調整(增大或減小),確保二次襯砌厚度及減少回填量。

6 施工注意事項

(1)在清除涌泥的過程中若發現滑移,應立即停止清除,并對涌出物進行土袋反壓,施做噴射混凝土止漿墻,注漿固結后依次清除,固結循環進行,清除至掌子面5~8m留核心土,并用土袋碼砌反壓。施工過程中應密切注意洞內情況,防止二次突泥、坍塌,若有二次突泥、坍塌跡象,應立即停止清理工作,并及時撤出人員及機械,確保施工安全。

(2)施工中加強超前地質預報,加強監控量測,加強水文地質及工程地質條件分析,特別加強對不利組合結構面有水情況下的分析判斷,施工應做好詳細的施工安全措施及應急預案。

(3)鑒于該段突泥、坍塌處治的復雜性,為確保安全,在施工過程中應加強施工關鍵環節的控制,做到動態掌握和控制,嚴格控制開挖進尺,施工必須逐榀進行,全斷面開挖完成后及時施作仰拱,使隧道封閉成環。及時澆筑二次襯砌。

(4)加強溶洞裂隙發育段防排水措施,該段需根據變更設計圖紙增設環向、橫向排水盲管。本段有較多的大管棚、小導管、錨桿等外漏,在現場鋪設防水板前,應先割除各種管材的外漏部分,并用噴射混凝土找平封閉,避免鋪掛防水板及模注二襯襯砌時刺破防水板。

7 小結

上甘坪隧道突泥及巖溶裂隙發育帶通過工程施工營運檢驗,該處置措施在保證工程施工安全的前提下,有效地保證了工程工期,并且工程竣工到營運至今,均未出現工程病害,為蘭海高速貴州境遵義至貴陽段擴容工程項目順利竣工并通車營運奠定了堅實的基礎,也為今后巖溶地區突泥事故的處理提供了有益的借鑒和指導。