看不見的孩子,看不見的貧困

高山

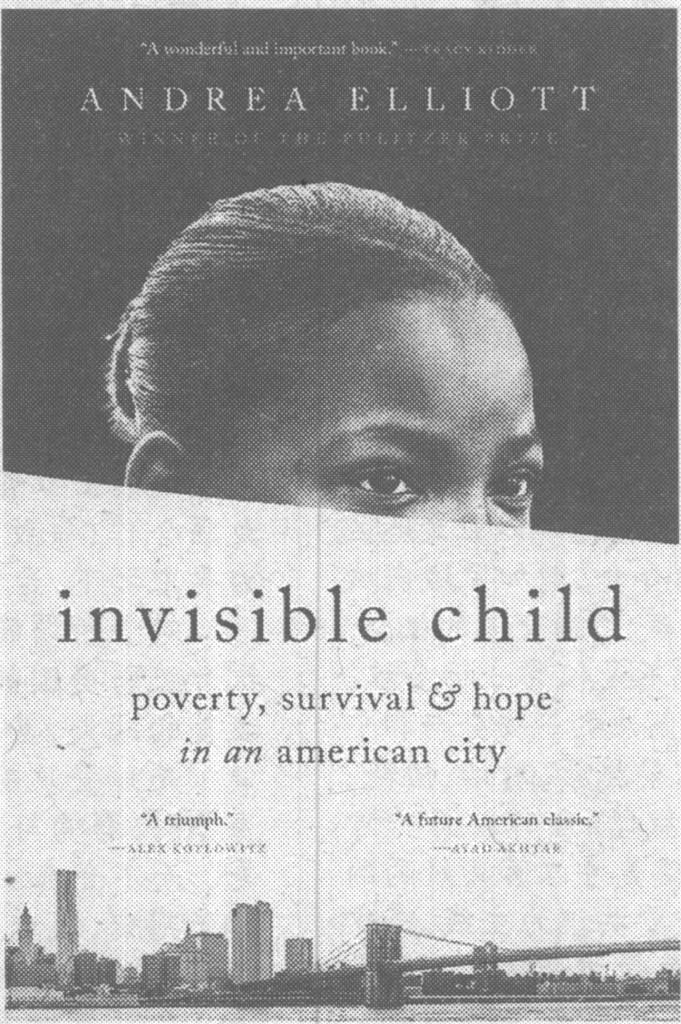

《看不見的孩子:美國城市的貧困、生存與希望》(如圖)一書的作者是《紐約時報》記者埃利奧特,她用長達8年的“長鏡頭”、1.4萬頁官方文件中的數據和信息,記錄了紐約布魯克林無家可歸者收容所里的11歲黑人女孩達薩尼及其一家的命運。該書獲得今年美國第106屆普利策獎非虛構獎。達薩尼們的命運會就此被更多人“看見”,但不意味著數以萬計、一代又一代“被遺忘的孩子能就此擺脫“宿命的循環。

這本書始于2013年12月由埃利奧特采寫的關于達薩尼一家命運的報道,連續5天在《紐約時報》 版刊發,瀉|,發廣泛關注。與曼哈頓等高檔街區丁橋之隔的布魯克林充斥貧困、悲情。無家可歸者收容所里的黑人家庭更是邊緣人群,被整個城市、社會、國家近乎徹底遺忘,和他們相伴的似乎只有貧困、暴力、毒品、犯罪以及外界的漠然。

達薩尼一家正是這樣“看不見的人”:他們一家10口人擠在單人房間里,地板是油毛氈,破舊的衣服和被褥凌亂地堆放著,全家人每天和老鼠、.嶂螂搏斗,以免好不容易獲得的一點食物被奪走,衛浴是公共的且骯臟不堪,周圍充斥著不可知的風險,從針對兒童的,性侵到有組織犯罪,不一而足。

在“看不見的孩子”中,達薩尼是非常特別的一個:她聰明、頑強、努力、強壯、善良。她被敏銳的埃利奧特發現,后者為了實現“臥底“深度報道無家可歸者收容所的目的,偷偷塞給她一部手機,后來又給他們家一臺攝像機,讓她記錄全家和收容所其他家庭的生活全景。

此時的埃利奧特作為左翼媒體人,對時任紐約市長彭博及其城市庇護系統十分不滿,試圖通過對這些“看不見的不幸”的揭露,抨擊讓紐約無家可歸者數量增長80%的市政府班子,并為很快就要走馬上任的左翼市長白思豪和他的“公共救濟改革”站腳助威。

2013-2014年新舊之交,埃利奧特似乎達到了目的:“彭博陋政”成為眾矢之的,而白思豪及其公共救濟理念設計師詹姆斯儼然成了“弱勢群體的希望”。“看不見的孩子”達薩尼,一時間突然被所有人“看見”:她的同學稱她為“年度最著名無家可歸孩子氣如果這組“深度報道“?就此結束,被“看見”的達薩尼一家,則會隨著熱點的冷卻再度成為“看不見”的人。

難能可貴的是,埃利奧特堅持了8年之久。達薩尼的父母薩普萊姆和香奈兒的種種陋習仿佛家族遺傳:關婦二人因子女“犯錯”被傳喚到兒童保護服務機構,“談話”.時,發現自己兒時來過這里。他們一家一度住進補貼公寓,但心有余悸的孩子們仍習慣拖著床墊,像當初在庇護所那樣席地而臥——事實證明他們的擔心絕非多余:達薩尼7歲的小弟弟離家出走;香奈兒因有吸毒嫌疑,被從補貼公寓趕了出去;薩普萊姆因生活無著試圖強行兜售紙巾,結果以“威脅傷害”罪被捕。于是剩下的未成年孩子被“白思豪的社工”分送給3個家庭寄養。

曾經的“女主角”——被看見最多的“看不見”的孩子達薩尼似乎是最幸運的:作為“白思豪福利成果的典范”,她被送入“好時兒童寄宿學校”,在這里,每個孩子享受每年高達8.5萬美元的補貼,擁有完善的福利和精細的人生設計。但達薩尼并不領情,因為她得知自己家庭的七零八落,并認為這都是她的錯。她十分抗拒寄宿家庭的“洗腦”灌輸,這種模式同樣被質疑為“另一種種族歧視”。有幸進入這樣一個“幸運氣泡”,的無家可歸孩子每年不超過20個,而全美如今有多達138萬無家可歸的學齡兒童,他們依舊日復一日地在“宿命“中循環。

埃利奧特跟蹤、記錄并敘述這一切,試圖從中尋找答案:是什么讓這個群體陷入宿命的循環,是種族歧視?福利制度的缺失? 還是“大都市的冷漠”?似乎都是,但又似乎不完全是。白思豪和詹姆斯的“社會救濟改革”并未讓“看不見的人群”作為一個整體受到更多關注。《看不見的孩子:美國城市的貧困、生存與希望》獲得很高評價。著名劇作家阿赫塔爾認為,這部作品堪比英國著名現實主義作家狄更斯的名作。著名暢銷書作家科特洛維奇指出:“他們的掙扎凸顯了在美國城市長大的窮人和黑人的壓力以及機構完全未能伸出援手的現實”。▲

環球時報2022-06-20