長三角都市圈推進區域一體化的路徑選擇

鄒偉 杜鳳姣 居曉婷

[摘要] 都市圈能夠發揮支撐區域經濟增長、優化基礎設施布局、提升創新能力、共享公共服務的作用,有力推動區域一體化發展。經過多年發展,長三角都市圈在推進區域一體化方面取得了較大成效,但在功能定位統籌、核心城市輻射效能、協作推進機制等方面仍存在不少難題,需要在區域層面的都市圈治理及實施方面,構建“城市群—都市圈—核心城市—大中小城市”的空間層次體系,打造區域一體化高質量空間治理體系,在都市圈之間,差異化定位都市圈功能,發揮都市圈比較優勢,形成特色鮮明、分工協作、功能完善的都市圈發展布局;在都市圈內部的聯通與協同等方面,深化都市圈空間規劃編制與銜接,建立底線與協同并重的都市圈規劃成果框架,推進長三角區域一體化發展。

[關鍵詞] 都市圈? ?長三角? ?區域一體化? ?新發展格局? ?區域協調發展

[中圖分類號] F127? ? [文獻標識碼] A? ? [文章編號] 1004-6623(2022)03 -0069-06

[作者簡介] 鄒偉,上海市城市規劃設計研究院、上海大都市圈規劃研究中心,研究方向:區域經濟、城市研究及城市規劃等;杜鳳姣,上海市城市規劃設計研究院、上海大都市圈規劃研究中心,研究方向:區域經濟、城市研究及城市規劃等;居曉婷,上海市城市規劃設計研究院、上海大都市圈規劃研究中心,研究方向:區域經濟、城市研究及城市規劃等。

引 言

長江三角洲是我國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一,其區域協同及一體化發展不斷映射著中國區域協調發展路徑的探索。早在1982年“上海經濟區”的提出及建立,國家就有通過打造經濟協作區推動區域“橫向聯合”的發展設想,隨著中國經濟的飛速發展,長三角地區逐漸從城市層面的合作和發展上升到國家層面,南京、上海、杭州、合肥等重點城市也陸續開展都市圈規劃建設工作,加快構建長三角區域協同及一體化發展新格局。

2019年12月,《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》提出“加快都市圈一體化發展”,涉及上海、南京、蘇錫常、杭州、合肥等都市圈,推動形成長三角區域協調發展新格局。都市圈作為優化區域經濟布局、促進區域高質量發展的重要抓手,在當前長三角區域一體化發展進程中,對于實質性推進長三角區域聯動協作、城鄉融合發展、新型城鎮化建設、區域協調發展,具有重要的現實意義。

一、都市圈推進區域一體化的機理

都市圈不單單是要實現緊密的功能聯系,更重要的是要打破行政壁壘、消除體制機制障礙,使各類資源要素能夠在都市圈內部自由流動,即實現同城化發展。同城化是城市之間因地理鄰近、功能關聯、交通便利、文化認同等因素而產生的現象,是區域一體化和城市群建設過程中的重要階段和必然趨勢。以同城化為目標的都市圈,在促進區域高質量發展、優化人口和經濟結構、推進新型城鎮化等方面起著重要的支撐作用。

相比都市圈同城化要求,區域一體化對應的空間范圍更廣、協同難度更大,因此強調的是均衡性而非一致性。區域一體化發展通過各方面的合作,縮小地區之間的差異,促進區域經濟社會的均衡發展和共同發展。

作為區域內人口集聚、經濟輻射、交通樞紐等核心功能集聚的單元,都市圈可以發揮支撐區域經濟增長、基礎設施優化布局、創新能力提升、公共服務共享的作用,有力推動區域一體化發展。

1. 都市圈引領區域一體化發展格局,發揮高質量發展先行示范作用

都市圈空間尺度介于城市和城市群之間,具有在適當的空間范圍內實現區域合作和一體化發展的優勢。由于城市間經濟發展不平衡,交通基礎設施、公共服務等差異化明顯,城市群層面的區域治理工具作用有限,而都市圈在產業協同、設施共建、服務共享、生態共治等方面具有協同基礎,更容易實現同城化、一體化,對城市群等區域具有示范和帶動作用。因此,在相對城市群更小的空間范圍內,都市圈能夠發揮先行先試的作用,探索創新區域一體化和高質量發展的路徑,成為實施區域政策的基本單元,為擴展到城市群等區域更廣范圍奠定基礎。

2. 都市圈成為區域一體化發展的核心,支撐區域競爭力整體升級賦能

在核心城市的輻射帶動下,都市圈具有人口密集、經濟繁榮、城鎮化水平高等優勢,是區域中最具活力和影響力的空間單元。一方面,都市圈發揮集聚效應,通過生產要素的集聚擴大企業市場、降低生產成本,形成規模經濟。同時,區域內部的充分競爭又將提升企業生產效率,從而促進資源的優化配置。另一方面,都市圈產生輻射效應,通過核心城市帶動周邊城市,發揮不同城市的比較優勢,實現更大范圍內的經濟增長。因此,都市圈作為區域一體化發展的動力源與主導力量,有利于提升城市群的整體能級與實力。

可以看出,相比城市群,長三角都市圈具有更為合適的空間尺度、更加緊密的城市間關聯、更為集聚的人口與經濟要素,是落實長三角一體化發展國家戰略、推動區域一體化發展、提升長三角區域競爭力和治理能力的重要抓手。

二、長三角都市圈推進

區域一體化的現狀及特征

經過多年發展,長三角都市圈逐步顯現出都市圈在優化區域經濟布局、促進區域高質量發展方面的優勢與作用,特別是在人口經濟集聚、核心城市輻射、功能網絡體系化、協同機制建設等方面,有力推動了長三角區域協同及一體化發展。

1. 都市圈類型及空間特征多樣

長三角都市圈擁有一個或多個核心城市類型,多核都市圈如蘇錫常都市圈,3個城市共同具備承擔都市圈核心城市的職能及功能定位,其他都市圈一般為單核。多個都市圈空間范圍跨省域(表1),如南京都市圈橫跨江蘇、安徽兩省,杭州都市圈涉及浙江、安徽兩省,上海大都市圈包括滬蘇浙兩省一市的多個城市。此外,長三角多個都市圈空間范圍存在重疊或包含,如南京都市圈與合肥都市圈均涉及蕪湖、馬鞍山、滁州等城市,上海大都市圈將蘇錫常都市圈納入其中。長三角都市圈呈現類型多樣,空間范圍跨省、重疊等多種特征。

2. 都市圈人口集聚趨勢明顯

長三角區域人口進一步向都市圈集聚,都市圈城鎮化水平普遍較高。2020年上海大都市圈常住人口規模達到7741.7萬人,占長三角比重的33%。10年間,合肥都市圈人口增長23.4%,杭州都市圈增長也超過20%。長三角主要都市圈人口占長三角比重均有所增加(表2),人口呈現向都市圈集聚態勢。城鎮化發展方面,2020年上海大都市圈和蘇錫常都市圈的城鎮化率超過80%,其他都市圈則超過70%,已接近或達到城鎮化高質量發展階段。

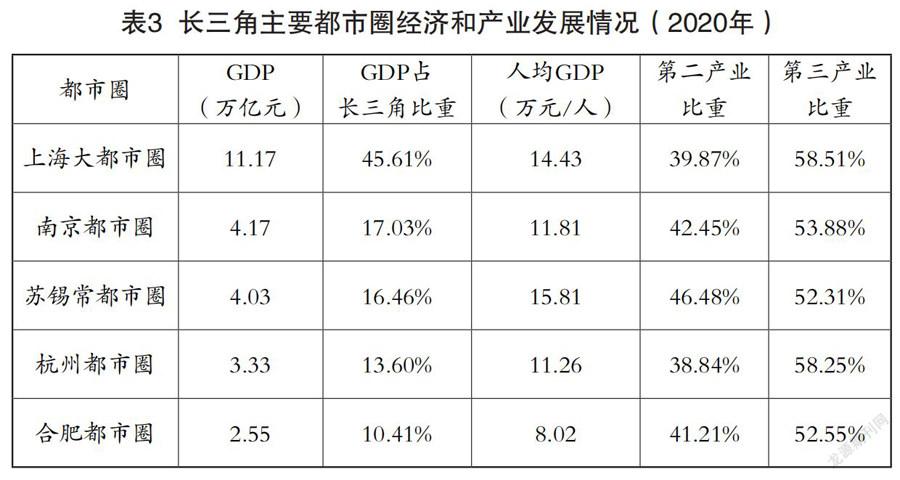

3. 都市圈經濟體量及效率顯著

都市圈已成為長三角區域經濟發展的核心,各都市圈經濟發展處于不同階段。上海大都市圈2020年GDP達到11.17萬億元,承載了長三角接近1/2的經濟總量;南京都市圈占長三角的17%,杭州都市圈和合肥都市圈均超過10%,都市圈的經濟發展占據長三角區域的核心地位(表3)。上海、南京、蘇錫常、杭州都市圈人均GDP均超過10萬元,進一步支撐都市圈成為長三角區域經濟的集聚單元。產業結構方面,上海大都市圈和杭州都市圈的二產比重低于40%、三產比重超58%,蘇錫常、南京、合肥都市圈二產比重較高,長三角各都市圈經濟結構尚處在不同的發展階段。

4. 都市圈核心城市輻射帶動能力不斷增強

都市圈內核心城市與周邊城市形成多層次、多節點的分工體系。除蘇錫常外,長三角主要都市圈內的層級體系較為明顯,上海、杭州、南京、合肥等作為各自都市圈的核心城市,通過產業外溢、人口流動、基礎設施和公共服務的逐步外延,如產業園區共建、城際鐵路和市域(郊)鐵路建設等,不斷增強對周邊城市的輻射帶動作用,形成協同發展力量,同時強化優勢分工、緊密協作。

5. 都市圈功能網絡一體化加速

生態環境方面,跨界生態環境共保共治,如蘇錫常都市圈協同推進太湖綜合治理;創新產業方面,聚焦創新鏈、產業鏈分工布局和產業園區共建等,如杭州都市圈依托杭州城西科創大走廊,延伸到湖州等地;交通方面,建設城際鐵路和市域(郊)鐵路,提高互聯互通水平,如上海大都市圈利用既有普鐵線位優勢構建“城際一張網”;公共服務方面,開展教育、醫療、養老等資源異地共享,如推動統一預約掛號平臺、異地養老金提取、異地就醫結算等。都市圈功能網絡一體化快速推進,優質資源覆蓋面不斷擴大。

6. 都市圈協同機制逐步成型

結合實際情況,以強化組織領導及統籌協調為主要抓手,長三角各都市圈逐步構建了多層級溝通與實施的協同機制。如南京都市圈建立了“南京都市圈城市發展聯盟”,構建了“決策、協調、執行”三級運作機制;滬蘇浙三地組建了上海大都市圈空間規劃協同工作領導小組,明確規劃編制、認定和實施機制;杭州都市圈積極發揮市長聯席會議決策作用,探索健全“決策—協商—議事—執行”四級運作機制。都市圈協同機制逐步建設成型,進一步強化組織領導及統籌協調。

三、長三角都市圈推進區域

一體化存在的問題

1. 各都市圈功能定位缺乏統籌,區域聯動協作不足

長三角部分都市圈戰略定位存在同質趨向,都市圈間功能定位缺乏統籌,如南京、蘇錫常、杭州、合肥都市圈均提出“全國乃至全球的創新高地、制造業基地”等目標定位,未能在區域層面形成都市圈在創新、產業、生態宜居等方面的聯動發展態勢。各都市圈空間重疊地區、都市圈內城市交界地區存在空間發展不協調、不平衡甚至沖突等問題,沿江沿湖等重要地區以及行政交界地區的空間治理矛盾長期存在,如長江治理相關的上海、南京、合肥都市圈提出各自發展思路,未形成一致的政策導向,未能在區域層面形成長效協作的治理模式。

2. 都市圈整體實力與腹地空間不一,區域輻射帶動不充分

長三角區域各都市圈整體實力和腹地空間存在差距,核心城市對區域的輻射帶動效應也不同。如合肥都市圈的核心城市合肥綜合實力較強但“一城獨大”,其2021年的GDP是都市圈次席蕪湖的近3倍,一定程度上未有效帶動都市圈各城市及區域整體發展和優化。個別都市圈整體實力較強,但都市圈周邊區域的次級城市腹地較為缺乏,如蘇錫常都市圈范圍僅包含蘇州、無錫、常州3個城市,沒有形成都市圈發展梯次的空間腹地,無法有效充分地發揮對長三角區域的輻射帶動作用。

3. 都市圈公共服務及基礎設施配置不均衡,同城化發展推進較慢

長三角各都市圈的文化、教育、體育、醫療、養老等高品質的公共服務資源主要集中在都市圈核心城市,因部分政策如教育領域的“不得跨區域招生”、醫療領域的“醫保報銷目錄不一致”等,導致都市圈內的公共服務資源無法有效在都市圈各區域共享共用,一定程度上延緩了都市圈內同城化發展進程。此外,長三角各都市圈內路、水、電、氣、郵、信息等基礎設施建設,基于現有資源分布特點及建設計劃安排等因素,也未能在都市圈內實現有效配置及建設,如杭州都市圈城際軌道因建設投資問題,周邊地區對線路的延伸銜接積極性不強,其與市區軌道和主要樞紐存在銜接問題。

4. 都市圈協同機制未常態化運作,區域治理標準不統一

當下各城市的行政區發展思維仍然比較重,強行政區經濟和資源調配模式造成強行政邊界效應,缺乏高位協調機制,導致已有的都市圈協作推進機制無法常態化運作,也無法穩定有效地推進都市圈建設實施,如涉及跨省的上海、杭州、南京等都市圈,其發展方向等議題具有較大的不確定性,需要上升到省級層面協商。此外,都市圈層面存在治理標準及規范不統一、考核評估體系不完善等問題,如滬蘇浙皖三省一市的生態環境指標標準不統一等,導致區域協同治理難題不斷,造成資源要素流動效率低下。

四、長三角都市圈推動區域

一體化的路徑選擇

都市圈推進長三角區域一體化存在的問題,一定程度上反映了都市圈在不同發展階段所面臨的困局及挑戰,也影響了長三角區域聯動協作、城鄉融合發展。按照長三角區域一體化的發展目標要求,下一階段長三角都市圈應將重點放在區域層面的都市圈治理與實施、都市圈之間的錯位與聯動、都市圈內部的聯通與協同上。

(一)區域層面的都市圈治理與實施

1. 構建“城市群—都市圈—核心城市—大中小城市”的空間層次體系,打造區域一體化高質量空間治理體系

明晰上海、南京、蘇錫常、杭州、合肥都市圈與城市群、核心城市、大中小城市之間的空間關系,推動構建“城市群—都市圈—核心城市—大中小城市”空間層次體系,統籌長三角區域一體化發展戰略中的都市圈空間發展格局。以都市圈作為基本單元,統籌優化都市圈內生產、生活、生態等不同空間的組合關系及空間布局,打造長三角區域一體化高質量空間治理體系,實現生產空間利用效率提升、生活空間宜居宜業、生態環境協同共治。

2. 進一步優化長三角全域不同類型都市圈規劃布局,重點培育未來都市圈核心城市

根據國家《“十四五”規劃綱要》、部委專項規劃以及各省級規劃要求,在上海、南京、蘇錫常、杭州、合肥現有都市圈的基礎上,進一步優化長三角全域內成熟型、發展型、培育型等不同類型都市圈的建設及規劃布局,加快推進成熟型都市圈(如上海大都市圈)的對外開放、產業結構調整、區域矛盾協調等,提升發展型都市圈(如南京、杭州、合肥等都市圈)的輻射帶動作用、基礎設施聯通、要素市場構建等,重點加強徐州、衢州、安慶、阜陽等未來都市圈核心城市培育,輻射帶動周邊地區協同發展。

3. 以都市圈交通基礎設施建設為抓手,推進長三角現代綜合交通體系建設

發揮長三角區域作為長江經濟帶貫通“一帶一路”交匯點的區位優勢,鞏固提升上海國際航空樞紐地位,優化提升杭州、南京、合肥區域航空樞紐功能,合力打造世界級機場群和世界級港口群,增強對全國及全球的輻射能力;擴展和延伸以高速鐵路、城際鐵路、高速公路等為代表的都市圈內及都市圈間交通網絡,發揮都市圈及核心城市對周邊中小城市的帶動作用,推進長三角現代綜合交通體系建設,促進長三角區域不同地區間融合發展、貿易往來、產業聯動等。

(二)都市圈之間的錯位與聯動

1. 差異化定位都市圈功能,發揮都市圈比較優勢,形成特色鮮明、分工協作、功能完善的都市圈發展布局

結合各都市圈發展階段,以及其產業升級、人口流動和空間演進等特征,明確不同都市圈的發展定位和比較優勢,引導推動長三角各都市圈差異化發展布局,如南京都市圈以產業創新、資源配置、高品質宜居等為主,杭州都市圈側重于數字經濟、綠色生態,凸顯都市圈戰略定位多樣性,強化都市圈間的合作共贏理念,形成都市圈間合作互惠互利導向。

2. 以經濟帶、文化帶、一體化建設為紐帶,強化長三角都市圈間合作互動及協調聯動

按照長三角建設區域一體化發展示范區的戰略定位,依托經濟帶、文化帶、一體化等協同建設紐帶,如以寧杭生態經濟帶建設強化南京都市圈與杭州都市圈協調聯動、以東中部區域協調加強南京都市圈與合肥都市圈協同發展、以杭紹甬一體化為目標推動杭州都市圈與寧波都市圈的緊密對接及分工合作等,加快深化都市圈間跨區域合作,強化長三角都市圈間合作互動及協調聯動,進一步推動區域一體化發展從項目協同走向區域一體化制度創新。

3. 統籌都市圈間公共服務與基礎設施共建共享,構建一體化的長三角高品質公共服務與高質量基礎設施體系

結合長三角各都市圈公共服務設施資源稟賦,開展都市圈間多層次多模式合作辦學辦醫,構建長三角文化、教育、體育、醫療、養老等高品質公共服務體系;統籌安排都市圈污水處理設施、變電站等市政基礎設施規劃建設,有序推進新基建在長三角各都市圈間建設布局,如5G基站、特高壓、大數據中心等,構建一體化的長三角高質量基礎設施體系。

(三)都市圈內部的聯通與協同

1. 深化都市圈空間規劃編制與銜接,建立底線與協同并重的都市圈規劃成果框架

依托上級政府的指導和支持,深化都市圈在空間層面的規劃研究及編制,銜接好各層級規劃要求、城市間發展訴求,以及區縣、鄉鎮層面的發展方向,整合最廣泛的力量推動規劃有效實施;都市圈規劃內容以落實國家責任為基礎,聚焦重點訴求,建立底線與協同并重的技術框架,如糧食安全、生態保護等共識性底線,同時也要關注各系統要素的空間協同,打破行政管轄限制,促進跨行政單元溝通,著重聚焦跨區域重點要素等。

2. 以設施聯通、資源共享、功能輻射等為途徑,加快推進都市圈核心城市與其他城市的同城化發展

依托都市圈內路、水、電、氣、郵、信息等基礎設施建設,加強都市圈各城市的市域和城際鐵路、道路交通、毗鄰地區公交線路對接,推進都市圈核心城市與其他城市的同城化發展;推動教育、醫療、文化等優質服務資源共享,擴大都市圈內各城市公共服務輻射半徑;依托區域協作平臺等途徑,將都市圈核心城市的重要功能向周邊城市輻射及疏解,進一步加快都市圈同城化發展,如上海大都市圈通過G60科創走廊、虹橋國際開放樞紐建設等平臺,將上海的科技創新、金融、貿易等重要功能向周邊區域輻射擴散。

3. 優化人口、技術、土地、資本等要素配置,提升都市圈及核心城市的輻射帶動作用

結合國家、省市等政策要求,建立都市圈內統一的要素市場,促進都市圈內的人口、技術、土地、資本等生產要素優化配置與有效流動,如都市圈內開展戶籍準入年限同城化累計互認、居住證互通互認等,逐步降低都市圈不同城市間的落戶門檻;建立都市圈層面的技術合作聯動機制,推動技術資源共享,共同搭建技術、人才資源的共享平臺和孵化基地;推進土地制度改革,城市建設用地指標與城市常住人口規模、新增常住人口規模指標掛鉤,提升都市圈空間資源承載能力。

4. 構建統一的都市圈統計監測、考核評估體系,優化完善都市圈協同機制及政策體系

依托都市圈各城市實體地域統計體系,突出人員通勤、經濟集聚、產業協作等都市圈單元特點,做好都市圈全域統一的人口、經濟、社會等的統計,并定期公開發布相關數據;將都市圈建設作為各城市政府年度工作任務,納入年度重點督查事項,并實施督查檢查及考核評估;以都市圈協同建設為抓手,圍繞城市功能、基礎設施、產業分工、生態治理、公共服務、社會治理等重點方面,進一步優化完善都市圈協同機制及政策體系。

[參考文獻]

[1] 熊健,孫娟,王世營,等.長三角區域規劃協同的上海實踐與思考[J].城市規劃學刊,2019(1):50-59.

[2] 中華人民共和國自然資源部.都市圈國土空間規劃編制規程(報批稿)[R].2021.

[3] 邢銘.沈撫同城化建設的若干思考[J].城市規劃,2007(10):52-56.

[4] 馬燕坤,肖金成.都市區、都市圈與城市群的概念界定及其比較分析[J].經濟與管理,2020,34(1):18-26.

[5] 李蘭冰.中國區域協調發展的邏輯框架與理論解釋[J].經濟學動態,2020(1):69-82.

[6] 姚士謀,李青,武清華,等.我國城市群總體發展趨勢與方向初探[J].地理研究,2010,29(8):1345-1354.

[7] 肖金成,馬燕坤,張雪領.都市圈科學界定與現代化都市圈規劃研究[J].經濟縱橫,2019(11):32-41+2.

[8] 王丹,彭穎,柴慧,等.構建上海大都市圈區域合作機制思路及重大舉措[J].科學發展,2020(9):64-70+25.

[9] 衣保中,黃鑫昊.我國同城化發展的現狀及其效應分析[J].理論探討,2012(6):85-89.

[10] 崔功豪.長三角:從區域合作到一體化發展[J].上海城市規劃,2018(6):7-8.

[11] 王學鋒.都市圈規劃的實踐與思考[J].城市規劃,2003(6):51-54.

[12] 杭州日報.杭州都市圈謀定新一輪高質量發展宏圖[N/OL].杭州市人民政府,2020-11-21.http://www.hangzhou.gov.cn/art/2020/11/21/art_812262_59018446.html.

[13] 肖金成,董紅燕,李瑞鵬.我國國土經濟高質量發展的內涵、任務與對策[J].河北經貿大學學報,2021,42(4):84-90.

[14] 熊健,孫娟,屠啟宇,等.都市圈國土空間規劃編制研究——基于《上海大都市圈空間協同規劃》的實踐探索[J].上海城市規劃,2021(3):1-7.

The Path Options for Promoting Regional Integration in the Yangtze River Delta Metropolitan Area

Zou Wei, Du Fengjiao, Ju Xiaoting

(Academy of Shanghai Urban Planning and Design, Institute of Shanghai Metropolitan Area Planning, Shanghai? 200040)

Abstract: Metropolitan circles can play a role in supporting regional economic growth, optimizing the layout of infrastructure, enhancing innovation capabilities, and sharing public services, effectively promoting regional integrated development. After years of development, the Yangtze River Delta metropolitan area has achieved great results in promoting regional integration, but there are still many difficulties in functional positioning, core city radiation efficiency, and collaborative promotion mechanisms. This requires the construction of a spatial hierarchy system of “urban agglomeration - metropolitan area - core city - large, medium and small cities” in terms of the governance and implementation of metropolitan areas at the regional level, and a regional integrated high-quality spatial governance system. At the same time, the functions of the metropolitan area should be differentiated, and the comparative advantages of the metropolitan area should be brought into play to form a development layout of the metropolitan area with distinctive features, division of labor and cooperation, and complete functions; in terms of connectivity and coordination within the metropolitan area, the docking of spatial planning of the metropolitan area should be deepened , to establish a coordinated development framework for the planning results of the metropolitan area, and to promote the integrated development of the Yangtze River Delta region.

Key words: Metropolitan Area; Yangtze River Delta; Regional Integration; New Development Pattern; Regional Coordinated Development

(收稿日期:2022-04-13? ?責任編輯:張 潔)