洛南倉頡文化下的景觀設計研究

李宇婷 趙鋒 趙潤楠

摘要:在我國文字起源的傳說中,倉頡造字是流傳最廣的。洛南不僅是洛河的發源地,也是倉頡造字的傳說地,承載著保護和宣傳倉頡造字“非遺”文化的重任。文章首先對我國倉頡造字傳說和漢字起源進行分析,強調洛南倉頡傳說在我國文字發展歷史中的重要地位;其次,提出倉頡文化在景觀設計中的傳承策略,在論證倉頡造字起源于洛南的同時,通過景觀敘事展現其傳說故事與洛南區域環境的直接關聯,提升景區文化內涵;最后將其應用于倉頡文化景區設計實踐項目中,使“漢字故里”洛南實現對倉頡文化的傳承與弘揚,使景區完全浸潤在漢字文化中。

關鍵詞:倉頡造字;漢字起源;漢字發展;景觀設計

中圖分類號:TU986 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2022)05-0-03

近年來,我國互聯網經濟快速發展,手寫書信逐漸被電子交流方式替代,中華文字中深藏的文明與藝術逐漸被人們忽視。倉頡造字是我國漢字起源中的重要學說。2014年,倉頡造字傳說被成功申請為國家級“非遺”文化保護項目,這鞏固了其在漢字起源與發展長河中占據的重要地位。本次設計項目位于陜西洛南縣保安鎮,文化底蘊深厚,被譽為“漢字故里”,是洛南地域文化的明珠,在當地具有一定的群眾認知基礎,承載著對倉頡造字“非遺”文化的保護和宣傳重任。該地擁有獨特且無法復制的文化資源,能較好地引起游客的共鳴。倉頡文化景區的建設也將為保護、傳承及弘揚倉頡造字“非遺”文化,為漢字的發展與延續開辟新的路徑,為優化景觀規劃設計和提升旅游景區的文化內涵提供了更具深度、更有價值的理論指導。

1 漢字起源及倉頡造字在洛南的發展

1.1 漢字起源的三種假說

1.1.1 結繩記事說

據考證,在遠古時期,人們通過繩子打結的方式來記錄數字,這是原始人記憶事物的重要手段之一。它是一種記錄數字和方位的表意概念,是文字起源前的一個發展階段,它不具備語言交流的特性及文字構成的三大要素,所以不可能發展成文字。繩子上的結越多,記錄的事件就越容易被遺忘。因此需要用新的方式來記錄,這推動了文字的進一步發展。

1.1.2 契刻起源說

結繩記事之后,契刻起源的說法誕生,其主要目的也是記錄數目,但增加了契約功能。人們用契刻的方法,代表數目的線條作為符號,刻在竹片或木片上,作為雙方的契約,這是因為訂立契約關系時數目是最重要的,并且很容易引起爭端[1]。之后,人們將契刻后的竹片或木片從中間一分為二,雙方各持一半,以二者契合為憑。

1.1.3 倉頡造字說

關于漢字的創造,倉頡造字是古時流傳最廣的說法。傳說倉頡是黃帝的史官,本名侯剛頡,生有“雙瞳四目”,天資聰穎。黃帝在統一華夏后,認為結繩記事法無法適應實際需要,便命侯剛頡創造了漢字。于是侯剛頡上觀日月星辰,下觀山川鳥獸,通過描摹繪寫,創造了不同的字符,并為其賦予了不同的含義。侯剛頡共創造出了28個符號,他將其稱為“字”,后人也稱其為“鳥跡文”。黃帝既高興又敬佩,便將“倉”字賜給侯剛頡作姓。之后,倉頡隨黃帝南巡于洛南西北45里處的黑潭村,登陽虛之山,臨于玄扈洛水,遇靈龜負書,丹甲青文,指掌而創28字,鐫刻于玄扈山陰[2],受歷代文人雅士的頂禮膜拜。倉頡所創的“鳥跡文”是人類社會文明的一大進步,帶領著人類走向文明時代,推動了社會的快速發展。

1.2 洛南倉頡造字在中國歷史文化中的地位

1.2.1 我國倉頡遺跡的分布

我國陜西、山東、甘肅、河南、廣東、山西、四川、福建、浙江、江蘇等省,都有關于倉頡傳說的遺跡,如造字臺、倉頡陵、倉圣祠、倉頡廟等。其中,我國記載最多、具有重要地位的遺跡主要為陜西省白水縣的倉頡廟和洛南的倉頡授書處兩處,并且由兩縣協同申報的倉頡造字傳說,也被成功列入國家級非物質文化遺產名錄。

1.2.2 造字于洛南

洛河縣城西北50余里的洛河兩岸,各有一座山,北邊為陽虛山,南邊為元扈山,傳說為倉頡造字之地[3]。《雍勝略》記:“倉頡,造書于此。”《策海·大書》載:“倉頡登陽虛之山,臨于元扈洛之水,靈龜負書,丹甲青文,倉帝受之,遂窮天地之變,仰觀奎星圓曲之勢,俯察龜文、鳥跡、山川、指掌而創文字。”[3]眾多歷史古籍中均有對倉頡造字于洛南的記載,洛南縣境內有“墨染黑潭”“靈龜負書”“火燒石壁”等歷史遺跡,清代碑刻還遺留有倉頡所造28字及其造字經歷。洛南如今與倉頡歷史有關的遺跡已得到了保護與修復,在我國歷史文化遺跡中更是占據了重要地位。

1.2.3 洛南倉頡遺跡具有重要地位

倉頡造字在中國文明的傳承中,起到了決定性的作用。歷代以來,大量的文獻資料都詳細地記錄了洛南的倉頡造字傳說。中國漢字的開創者是倉頡,中國文字的誕生地是洛南。靈龜負書、倉頡授書處、摩崖石刻、火燒石壁、墨染黑潭等,都是洛南有名的景點。洛南對當地倉頡遺跡及文化進行積極的保護和發展,不僅使我國的倉頡文化得到了傳承與延續,更促進了洛南的文旅融合、產業發展,加快了洛南脫貧致富、發展旅游經濟的步伐。

2 洛南的三大歷史文脈

2.1 倉頡文化

倉頡文化并非單純指倉頡造字,還指倉頡創造的一種文化思想。洛南倉頡文化表現為多個方面,可劃分為四類:第一,倉頡造字引發的漢字崇拜;第二,倉頡的創造、創新精神對后人的影響;第三,由倉頡文化延伸出的祭祀和歌頌活動;第四,以倉頡文化為主線的經濟、文化旅游開發等。

2.2 河洛文化

發源于陜西洛南的洛河,是一條充滿神秘色彩的河流。洛河源頭的靈龜石幻化出了洛書,拉開了河洛文化和倉頡造字的序幕。《洛神賦》中的伏羲之女宓妃是中國古代傳說中的洛河之神,即“洛水之神”。隨著時間的推移,她的形象不斷得到豐富和發展,成為《洛神賦》中代表美的神。屈原的《離騷》《天問》等眾多典籍中都有關于洛神的記載。這也證實了河洛文化與洛南之間的淵源,以及與倉頡造字之間千絲萬縷的聯系。

2.3 農耕文化

洛南當地農耕文化氛圍濃厚,自2009年起堅持舉辦農耕器具、民俗實物文化展演活動,通過民俗秧歌、民俗歌舞、春種、秋收、民俗民風、節日祭祀等各種形式的藝術展示,弘揚古人智慧,傳承農耕文化。年輕人了解祖輩生活,體會祖輩智慧,感受如今幸福,這能讓民俗農耕老物件“活”起來,讓子孫后代對歷史文化保持敬畏之心。在洛南,石磨盤的元素在旅游景點隨處可見,它是最能代表農耕文化的器具,貫穿整個農耕歷史。洛南做到了讓那些在歷史長河中積淀下來的文化瑰寶走進生活、貼近百姓。

3 倉頡文化景區設計定位及文化傳承策略

3.1 設計目標及定位

3.1.1 以倉頡文化、漢字文化為主

對以倉頡文化為主題的特色景區來說,倉頡文化是其根本,應當貫穿整體設計。

3.1.2 以民俗文化為輔

洛南當地民俗文化眾多,倉頡造字、河洛文化和農耕文化共同構成了洛南保安鎮的三大歷史文脈,為景區的建設發展奠定了深厚的歷史文化基礎。要體現倉頡文化景區的獨特性,除倉頡文化之外,還要融入其他文化元素,提升景區整體內涵。

3.1.3 以山水自然為形

洛南山脈眾多,植被茂密,洛河在其境內流過,可充分利用當地山水展示景區的獨特之處。

3.1.4 以文化傳播為重

倉頡文化景區作為研學教育基地,文化傳播應具有獨特性,以促進景觀與游客的互動。

3.2 倉頡文化在景觀設計中的傳承策略

3.2.1 表達具體事物

倉頡文化旅游景區的景觀規劃,可以從反映當地歷史文化、民俗風情、物件器具等方面展開。在設計中,首先以倉頡文化為主線,使其貫穿整個景區的景觀設計。其次,洛南當地民俗文化眾多,要體現倉頡文化景區的獨特性,河洛文化、農耕文化等民俗文化元素的輔助必不可少。例如,在靠近農耕原生種植區的區域,使用最能代表農耕文化實物的石磨盤作為景點入口道路的路沿石或樹池座椅,因為石磨盤在整個農耕歷史中是極具文化性和代表性的農耕器具。石磨盤元素不僅可以與周邊種植區相協調,還能突出農耕文化的內涵,加強與游客的互動,從而使其感受到游玩的樂趣。

3.2.2 再現象征事物

象征事物的再現是指對具有標志性的事物和元素進行總結提煉,再通過特定的形式進行表達和展現。其可以是地方具有代表性的歷史傳說、民俗文化,也可以是傳統文化的復制品。以體現河洛文化的靈龜負書遺址為例,在景觀設計空間營造中,可以借鑒河洛文化中的八卦之意,使整個景觀空間呈現出虛與實的變化,劃分出私密或開放的景觀空間。

3.2.3 傳遞精神意義

精神意義的傳遞,就是從精神層面對某個事件加以深度發掘,并為其賦予相應的內容與含義,最后借助一定載體向人類社會傳遞其精神意義。倉頡文化的精神層面,就是贊美善于思考、勇于創新的精神。而在農耕文化的精神層面,則是表達辛苦勞動的農村民眾對美好生活的向往和期盼。在景區的景觀設計中,可以通過文化特色景墻、地面文化鋪裝等方式,表達這種虛化的精神內涵。

4 倉頡文化景區的環境要素表達

4.1 植物配置

不同植物種類的適應能力各不相同,因此,在選擇植物時,首先要因地制宜,考慮當地的溫度、光照和濕度,確保植物的存活率。其次,要根據植物本身的形態、色彩及季相進行選擇。植物形態可結合倉頡文化元素,突出景區主題。要根據顏色深淺變化進行搭配[4],使植物顏色協調統一,富于變化,做到四季有景可觀,豐富游客的視覺感受。最后,種植形式也應根據空間功能性來考慮,可通過植物種植劃分空間區域,增強空間層次感,營造空間氛圍。一些需要具備儀式感的區域,如需要具備祭祀活動功能的廣場,則需要規則性強且平衡、穩定的種植形式。

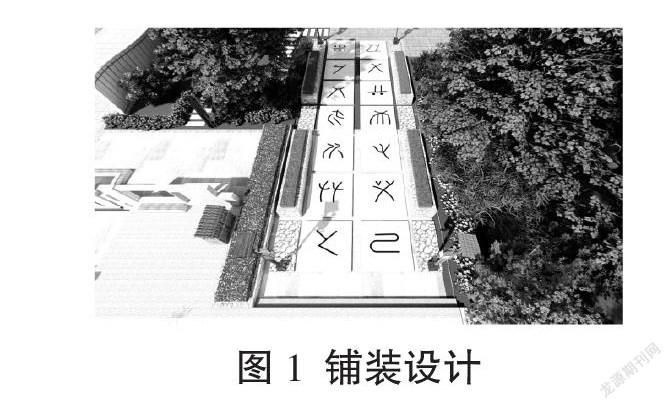

4.2 地面鋪裝設計

在景觀設計中,鋪裝除了具有劃分空間、引導方向、誘導視線等重要作用之外,也是很好的文化展現載體。將鋪裝通過圖案化的處理方式進行表現,主要結合搜集的文化特色元素,如將倉頡人物形象、倉頡鳥跡文(見圖1)、神話傳說等,通過不同材質、色彩、形態的鋪裝在地面重現,使游客在不同空間都能直觀地感受到倉頡文化氛圍。要遵循整體中有變化、有特色、有文化的原則[4],使景區道路不僅是觀景之路,也是對文化的認識之路。

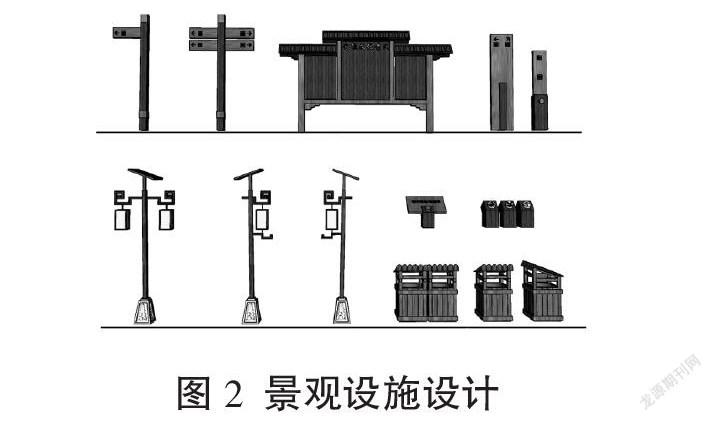

4.3 景觀設施設計

景觀設施是構成景觀空間的重要元素,設計師除了要發揮景觀設施的功能外,也要將倉頡文化元素融入其中,努力做到不同功能景觀設施文化元素及主題風格的統一。在本次景觀設施設計中,景墻、座椅、導視系統(見圖2)等,在發揮自身功能的基礎上,通過文化處理被賦予了文化代表性和文化色彩。要將與倉頡文化相關的形狀、色彩、符號等元素,融入景觀設施設計過程,使細節處理合理、精致,從而增強整體空間的層次感和細膩感,在小設施上展現大文化。

5 結語

倉頡創造了文字,讓人們脫離了野性而進入了文明時代,從此人們才能將生產實踐與文化常識通過文字傳授給后代,這是人類社會歷史的重要進步。在景區景觀設計過程中,可以以非物質文化遺產倉頡造字傳說為主,突出主題定位,強調文化特色,增加文化內涵,增強互動體驗,深入挖掘漢字起源及演變的歷史過程,打造集文化研學、活動祭祀等功能于一體的文化旅游景區。讓文化景墻、植物配置、景觀設施小品等為主題服務,是將倉頡文化運用在景觀設計中的可行策略。

參考文獻:

[1] 段韶華.圖形符號在平面設計中的運用[J].科技信息,2010(20):219-220.

[2] 王廣文.文質彬彬:漢字標志設計研究[D].天津:天津工業大學,2005:11-13.

[3] 朱文杰.倉頡造字與中國文字之源[J].視界觀,2017(8):50-54.

[4] 孫夢瑩.漢字文化主題公園景觀規劃設計與研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2018:27-28.

作者簡介:李宇婷(1997—),女,河北石家莊人,碩士在讀,研究方向:環境設計。

趙鋒(1974—),男,陜西商洛人,博士,教授,研究方向:藝術設計。

趙潤楠(1997—),女,陜西商洛人,碩士在讀,研究方向:城鄉環境設計。

——《勢能》

——《光影律動》