數理和諧:明清江南地區建筑小木作比例探析

■成 果 Cheng Guo

(南京藝術學院設計學院,江蘇南京 210013)

比例是研究物體長、寬、高三向維度間的數值關系,彭一剛在《建筑空間組合論》中提出:“任何物體都存在長寬高三個方向的度量,比例即研究這三個方向度量之間的關系。所謂推敲比例,就是指反復比較而尋求出這三者之間最理想的關系”[1]。和諧的比例正如林徽因先生所言,是“增一分則太長,減一分則太短的玄妙”[2]。比例對形式有隱形的控制作用,揭示了形式中藝術與科學的規律。

對比例的探討是中西方建筑的重要話題,盡管中國古代建筑并未明確提出,北宋《營造法式》、清代《工程做法則例》中鮮有專門論述,但卻蘊含在建筑營造的尺寸數據中。比例是在尺寸權衡的基礎上,所總結出的規律性的數理比值,進而演變為特定的法則。無論建筑大小、形態如何變化,始終能利用比例對整體和局部形式加以控制,使各部分之間保持和諧的關系。比例可視為一種控制線,勒·柯布西耶(Le Corbusier)曾說:“控制線是一種精神境界的滿足,它引導我們去追求巧妙的協調關系,它賦予一個作品以韻律感”。

1 建筑小木作比例與尺寸概述

中國古代木構建筑體系包括“大木作”和“小木作”兩部分,大木作指起承重作用的主體結構構件,小木作指非承重的圍合、填充構件。大、小木作分法源自北宋李誡《營造法式》,書中以六卷篇幅介紹了小木作制度,約占全書一半,包括門窗、室內隔截類、天花板類、龕櫥類等,足見其內容的豐富性和地位的重要性。小木作在清工部《工程做法則例》中稱為裝修,并以檐柱為界,細分為外檐裝修與內檐裝修兩類。外檐裝修指門窗、欄桿等,內檐裝修指天花、隔斷、樓梯、仙樓、龕櫥等。裝修在江南吳語中稱為裝折,計成《園冶》專設“裝折”篇。據清末民初蘇州香山幫匠師姚承祖所著《營造法原》中記載,依南方香山規例,北宋大、小木作均歸大木,但有花作之分,花作即裝折,小木作專指器具之類,可見小木作在歷史演變中受地域影響,概念有所變化。不過目前學界對小木作的整體認知仍主要延續北宋《營造法式》的界定,并結合木質家具器具,拓展了小木作的概念。介于其豐富的內涵,本文將以建筑小木作為研究對象,探討營造活動中與之相關的比例關系。

建筑小木作比例以尺寸為基礎,尺寸權衡基于模數制展開。從宋代“材分制”,到清代官方大式建筑“斗口制”和小式建筑以檐柱徑為測算標準,各部分之間形成相互關聯的測算體系。小木作尺寸權衡同建筑空間與大木作息息相關,通常以大木作構件為參照,大木作則以建筑開間、進深尺寸為參照,空間尺寸則以“材”“斗口”“檐柱徑”為參照,從而形成環環相扣、秩序井然、連貫統一的折算體系。通過研究建筑空間與大、小木作的尺寸數據可以發現,大至建筑平面深廣比、立面比,小至構件截面高寬比,均存在相似的比值,共享特定的比例關系。小木作裝修盡管種類繁多,但各類亦遵循相似的比例,具有相通性,因此本文將以最為常見的門窗、隔斷與天花為主體加以探討。

目前學界對建筑小木作比例關系的研究并不多見,主要集中于建筑平面與立面比例,以大木作為主,如王桂祥、陳明達、劉暢、王南等學者對唐宋建筑比例所做的系列研究,但延續至明清的專門研究不多,一般在官方營造則例或匠家典籍的解讀中提到,如劉葉桂對姚承祖《營造法原》中的建筑立面構成比例的研究,為解讀民間建筑比例提供了參照。與之相比,關于民間小木作比例的專門研究更為少見。本文以明清江南地區建筑小木作為研究對象,參考《營造法原》《園冶》《揚州畫舫錄》《工段營造錄》等文獻和原版圖樣資料,結合實地調研測繪,并參考清代宮苑營造則例中的裝修作制度,探討明清江南地區小木作比例關系,揭示其在延續北方官式建筑規范的基礎上,所呈現出的地方特點。需要指出的是,由于小木作與人關系密切,加上自身靈活多變,因此歷史遺存較少。目前江南地區小木作的修繕與改造大多延續明清制式,調研將為研究提供實物參考。此外,考察以數量最多的宅園為主體,在遵循制式規范的前提下,體現出更多靈活性,反映了江南地區特色。

2 明清江南地區建筑小木作比例分類

研究明清江南地區建筑小木作比例,將圍繞整體比例、構件比例兩個方面展開,試圖從宏觀到微觀,對比例進行完整梳理,發現數理規律,并展現變化的可能。

2.1 建筑小木作整體比例

小木作整體比例包含單體與組合體兩方面。單體如門窗、隔斷中獨立個體的比例,為一扇紗隔、一座花罩的高寬比、上下比。組合比例主要指多類小木作組合時,各部分的高寬或上下比。如自地面至枋,立面上中下各部分之間的比值。小木作整體比例同空間關系十分密切,變化較多,通常設定浮動區間,根據情況靈活調整,既不脫離整體規制,又能適應不同環境。

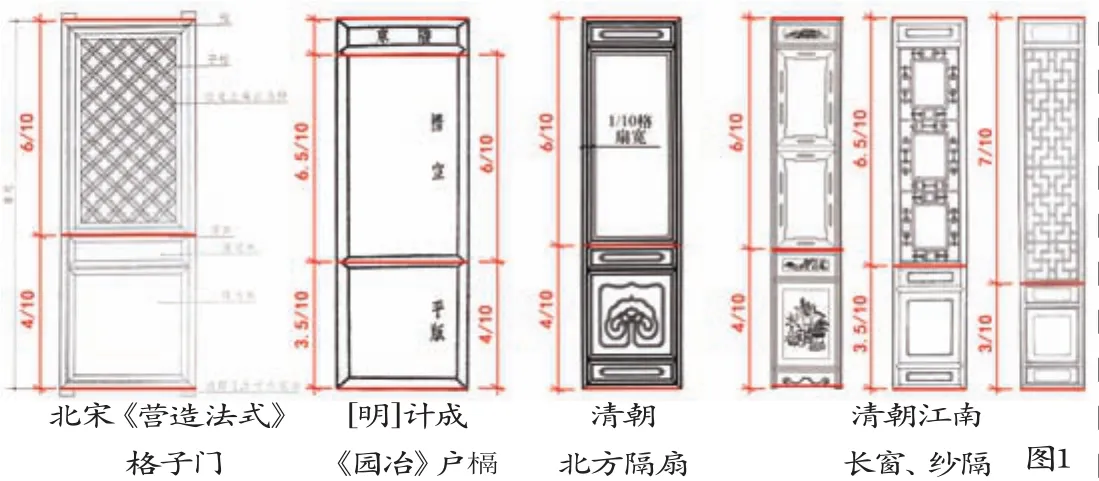

單體比例是小木作個體的自身比例。以門窗、隔斷類為例,代表性的長窗、紗隔、屏門寬高比通常維持在1:4至1:6之間,高度以10為計,上下兩部分普遍采用六四分位,形成勻稱的視覺效果。寬高比同建筑開間與高度關系較大,變化較多,上下比則由來已久幾成定式。自北宋《營造法式》中格子門、明代《園冶》戶槅,至清代官式建筑中隔扇、江南地區長窗、紗隔,普遍采用“高自枋底至地,以四六分派”[3]的做法。即以邊框中橫頭料中心線為準(北方以抹頭上皮為界),往下至地為四,包含中、下夾堂板、裙板;其上為六,包含內心仔和上夾堂板(圖1)。北方宮廷建筑內檐裝修的營造中使用該比例,據《內檐裝修做法》載“凡嵌扇罩腿,俱四六分之,以六成除二抹得花心”[4]。這種比例關系在明清時期應用十分廣泛,呈現出程式化的面貌。不過江南地區在實際應用中有所調整,結合明清江南地區圖文資料,以及調研活動顯示,長窗與紗隔上下比例在6:4的基礎上輕微變化,如6:3.5或6:4.5,部分比例達7:3,部分僅5:5,但從整體上看,還是以傳統的6:4最為普遍。

組合比例是小木作單體組合時,整體的上下、寬高比。以屋身立面各部分比例為代表,通常以廊柱或步柱為界,利用上、中、下檻對立面進行劃分,分為門窗、隔斷、橫批等多個部分。空間較低者不設中檻和橫批,較高者上檻以上還作多層處理,因此立面上下各部分之比受空間影響較大。對于各部分的安裝位置,《揚州畫舫錄》《工段營造錄》中提到門槅“槅以飛檐椽頭下皮,與槅扇掛空檻上皮齊,下安槅扇,下檻掛空檻分位,上安橫批并替樁分位”“安裝槅扇,以廊內穿插枋下皮,與掛空檻下皮齊”[5]`。由此可見,掛空檻(南方稱中檻、無中檻則為上檻)是立面上下分位的基準線,同枋、檐高有齊平關系。調研中江南地區中檻以下正間一樘小木作裝修的高寬比呈8.5:10上下浮動,變化不大,同檐高與正間面闊之比相近,體現了內外比例的連貫統一性。檐柱高與正間面闊之比是研究中國古代建筑立面比例的一組重要數值,《營造法原》中提到:“將正八折準檐高”,即檐高與正間面闊比為8:10。檐高在江南一般以廊柱高計算,實際應用中多采用8.5:10比例。北方對于兩者之比,清工部《工程做法則例》規定“柱高不逾間廣”“凡檐柱以面闊十分之八定高”,可見8:10比例在南北方的通用性。它同樣影響到北方宮廷建筑中內檐裝修的比例上。如基于對故宮室內開間中掛空檻以下幾腿罩樣本的計算,發現一樘罩的長約寬的1.25倍[6],折算成比例即面闊(長)與高度(寬)之比為10:8。8:10還用于次間面闊與正間之比上,江南地區還采用8.5:10。據《營造法原》記載:“假如正間一丈四尺,兩次間一丈二尺”,盡管文中并未直接表明比例,但通過尺寸計算,1.4:1.2約等于1.167,而10:8.5約等于1.176,兩者比值十分接近,并且同上述提到的正間小木作中檻以下部分高寬比8.5:10相契合。基于相同的折算對象,次間面闊同廊柱高基本相同,與《營造法原》中“論檐高比例依次間面闊,即是檐高比例”相符[7]。與中檻以下相比,中檻以上橫批乃至上檻以上至枋的部分,隨空間高度靈活調整。這也導致了整樘隔斷上下高度比例變化多樣,通常不存在統一固定的比值,這一情況在內檐裝修中體現得尤為顯著。

以江南各地現存明清時期的宅園廳堂為例,比較調研中平面及室內立面比例時發現:蘇州地區廳堂高度適宜,結合天花,一般5m以下,正間立面比大多在8.5:10至9:10之間,中檻以上高度有限。但大型鴛鴦廳(如燕譽堂、林泉耆碩之館)有所變化,由于空間規模大,室內高度較高,中檻以上部分加大,隔斷上下比值趨近(圖2)。上海、揚州地區室內多采用露明造,高達6~7m,揚州園林廳堂檐高與正間面闊比近1。從而使上檻以上距枋有相當的距離,這也導致了整樘隔斷上下比值更為趨近。比較江南各地調研數據后發現,中檻以下隔斷高度一般在3m以內,上部橫批高0.3~0.7m,結合上檻以上部分,上下構成1:3至1:7不等的比例關系(表1)。

■圖1 長窗、紗隔(格子門、戶槅、隔扇)上下比例

■圖2 江南園林廳堂空間與隔斷比例比較

表1 江南園林廳堂空間與隔斷比例

2.2 建筑小木作構件比例

建筑小木作構件比例主要指構件截面高寬比,以及看面寬與進深厚的比值,是微觀層面對比例關系的研究,蘊藏在尺寸權衡與折算中。以門窗、隔斷、天花的構件為代表,還涉及到一個獨立的類型即牌科(斗栱)。各類構件比例存在相通性,同宏觀的空間比例、小木作整體比例和諧統一。江南地區常用的比例有8:10、6:4(3:2)、1:2、5:7(圖3、表2)。

■圖3 構件比例(含姚成祖《營造法原》圖版)

表2 江南地區建筑木作常用比例

8:10比例可見于柱梁構件的段圍(圍徑)測算中。《營造法原》中提到梁柱截面尺寸權衡,通常次級構件按主體構件八折,即照主梁柱圍徑十分之八折算,彰顯出主次之分。如廊柱按照步柱八折,山界梁按照大梁八折,荷包梁按軒梁八折等。隔斷下檻根據所在柱間位置,按相應枋的十分之八取值:“照步枋,或廊枋,或八折”。8:10比例在北方官式建筑裝修中應用十分普遍,體現在上中下檻、抱框這類檻框構件,以及門窗隔斷中邊梃、抹頭的尺寸折算中。檻高為檐柱徑十分之八,抱框看面寬為下檻的十分之八,隔斷中邊梃、抹頭厚為檻框厚的十分之八等[8]。需要指出的是,該比例同建筑空間平面與立面比例遙相呼應,印證了大至建筑小至構件,比例關系的相通性。

6:4(3 :2)可見隔斷邊框構件的斷面比例中,長窗、紗隔的邊梃、橫頭料。《營造法原》中記載:“以窗高一丈計,邊梃及橫頭料之看面寬為一寸五分,進深為二寸二分”。基于尺寸計算比值,得出進深與看面比為6:4至6:4.5之間的數值,看面較寬,厚度較窄。該比例亦是長窗、紗隔上下比,從而使窗隔從完整單體到局部構件,比例關系相統一。

2:1主要用于窗隔心仔條與天花中扁作梁的截面比例上,以方料居多。窗隔心仔、掛落芯子一般看面為五分(15mm),深一寸(30mm),厚寬比為2:1。對于冰紋、亂紋等復雜的樣式,欞條看面更窄,厚寬比近3:1(圖4)。與北方欞條厚寬比4:3(普遍采用8分與6分)相比,江南地區顯得更為纖細。天花構件中,《營造法原》提到廳堂中所使用的各類扁作梁(內四界大梁、山界梁、軒梁、荷包梁)截面高寬比均為2:1。

牌科用于等級較高的建筑,包含斗、栱、升等部分,其中斗應用廣泛,常見于天花梁架結構中。一般扁作大梁、軒梁梁背置坐斗兩個,承拖山界梁、荷包梁。牌科分為五七式與四六式兩種,還衍生出雙四六式,選用時視進深而定。若軒深七尺以上,用五七式坐斗,可見于船篷軒、鶴脛軒等。一枝香軒由于僅置一個坐斗,因此一般也用五七式。若空間跨度或梁截面有限,則采用四六式。雙四六式尺寸最大,見于大規模的建筑中。各類牌科構件比例常用7:5、6:4。《營造法原》載:“五七式,以斗之寬高而命名,為方形,其斗面寬為七寸,高五寸,斗底寬亦為五寸。”“ 高三寸半,厚二寸半。”“升料則以栱料扁作,升高為二寸半,升寬為三寸半。”五七式坐斗高寬比為5:7,栱厚高比、升高寬比為2.5:3.5(5:7)。四六式與雙四六式,多數構件采用6:4比例。

3 數理和諧:明清江南地區建筑小木作比例探析

威奧利特·勒·杜克(Viollet-Le-Duc)在《法國建筑通用詞典》中解釋比例:“比例的意思是整體與局部之間存在著的關系——是合乎邏輯的、必要的關系,同時比例還具有滿足理智和眼睛要求的特性”。這里指出比例不僅應該科學合理,符合結構要求,還需帶來視覺美感。這就對比例關系的設定提出了多方要求,既要考慮到技術理性層面,又要兼顧審美感性層面。

3.1 比例與結構合宜

合理的比例關系是對結構力學的充分考量,這在明清江南大小木作構件的截面比例上體現得尤為顯著,展現出古人對用材、結構和堅固性的深入思考。

盡管古代并無力學的實證,但依靠現代結構力學對荷載的分析,如果按矩形料的邊緣最大應力σmax=6M/bh2(M為彎矩,b為寬度,h為高度)來分析,提高h值對增強構件的抗彎力是十分有利的[9]。潘谷西教授提到唐宋時期構件斷面比通常為3:2,唐代后期山西五臺山南禪寺大殿和佛光寺大殿的木構架中栱、枋斷面已接近3:2。北宋“材分制”中所列八等材,高寬比均為3:2。這種比例關系易于分辨木材的兩個不同面,便于施工。明清時期,建筑中方木構件的高寬比值不斷增大,江南地區在3:2的基礎上延伸出2:1甚至差額更大的比值。從結構上看,比《營造法式》所定斷面似乎更為合理,力學性能更為優化。這是由于“材”作為矩形料,唐宋時期主要用于枋、串等連接性構件,非主體受彎構件,因此提高截面高度并沒有太大意義。明清時期,由于木材資源日益匱乏,能用于主體結構的大料日趨減少,江南地區便采用方料拼合梁,替代圓木整料成為屋頂的主體用材。作為主要的承重構件,提高方形扁作梁的截面高度,便對結構產生了重要影響。此外,小木作中如紗隔心仔和掛落芯子,厚度與看面比值通常為2:1,特定紋樣差值更大。這種做法既符合結構要求,又能節約材料,還能形成纖細精巧的效果,充分彰顯出江南地區的營造智慧。

除了考慮到結構因素,材料也是關乎比例取值的一個隱性因素。《莊子》曰:“物各有性,性各有極”,材料因屬性不同,適用的情景不一[10]。明清江南軒式天花大多使用彎椽,用料須依直椽加厚。向上拱起時椽高有一定限制,在曲勢范圍上,《營造法原》指出:“彎椽提高以界深加一為度,過高木紋易裂”,說明考慮到材料屬性,頂界之椽上彎弧度為頂界深的十分之一,充分體現了材料對樣式的影響。

3.2 比例與功能合宜

與大木作相比,小木作同空間使用者的關系更為密切,比例關系中需納入較多功能性考量。如長窗、紗隔上下兩部分比例會打破常規的6:4限制,根據采光需要加以靈活調整。明代計成在《園冶》“長槅”中指出:“古之欞板,分位定于四、六者,觀之不亮。依時制,或欞之七、八,版之二、三之間”。文中從功能使用的角度,對傳統戶槅上下六四分位提出了質疑,認為該固定比例限制了采光。因此不應恪守規制,需依時制,提高長槅上部槅心的長度。上下比可采用7:3、8:2,改善戶槅采光,更好地滿足功能使用。參考圖文資料和調研結果,江南地區比例確實較為靈活,部分與計成所言相近。對于實用的追求是明清江南文人的普遍思想,大至建筑、裝折,小至家具、器用,一脈相承。如明代沈春澤在文震亨《長物志》序中提到家具設計應“精而便,簡而裁”的思想[11]。

此外,小木作中內檐裝修的尺寸與比例,還需考慮到家具等其他物件的尺寸,力求物與物之間形成和諧的比例關系。計成指出若戶槅上部欞空增高,下部平板在降低的過程中,應以桌幾尺寸為參照,高度“約桌幾之平高,再高四五寸者為限”[12]。說明小木作尺寸、比例與家具的密切關系,彰顯出整體設計意識。計成對常規戶槅比例進行反思,對舊制加以調整,反映出江南地區務實、靈活的思想特點。

3.3 比例符合審美需求

和諧的比例可以帶來美感,古希臘畢達哥拉斯(Pythagoras)認為美即是“數”的和諧,亞里士多德(Aristotle)也說:“美是由度量和秩序所組成的”。古希臘黃金分割比值0.618,揭示了美具有規律性。該觀念為古羅馬、文藝復興建筑師所傳承,對西方建筑產生了深遠影響。阿爾伯蒂(Leon Battista Alberti)認為建筑“無疑地應該受藝術和比例的一些確切的規則的制約”“美要符合于和諧所要求的嚴格數字”[13]。

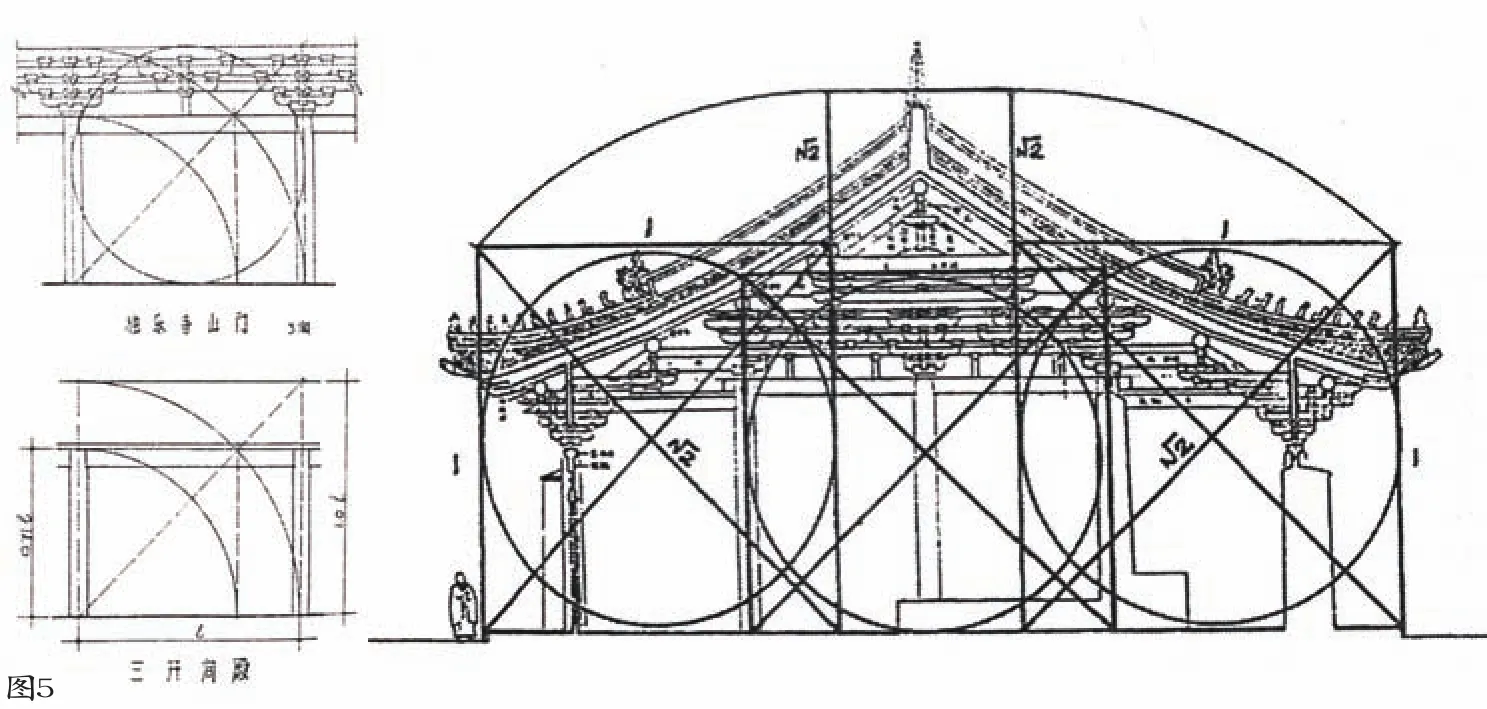

中國古人在音律中發現了美的幾何數理關系。音樂中十二律,以發聲體長短區分聲音高低。其中居十二律首黃鐘律,與居中間第七律蕤賓律間的長度之比,相當接近:1。受樂律啟發,律首黃鐘律促成了律尺的出現,從而將音樂中抽象數理關系轉化為具體的尺寸。對古代樂律的研究可發現,和諧優美的音樂中蘊含著:1的比例關系,該比例也是中國古代城市規劃、建筑組群布局、單體建筑設計中運用最廣泛的構圖比例之一。王貴祥教授在研究大量唐宋殿堂建筑平面與立面尺寸比例的過程中,提到應用極為廣泛(圖5),涵蓋柱檐比、平面深廣比、立面構圖間廣與柱高比等[14],如五臺山佛光寺大殿的立面、平面比例,營造出符合視覺美感的形式。

■圖4 心仔紋樣

■圖5 唐宋建筑立面比例與剖面比例中的

3.4 比例便于求取營造

■圖6 圓方圖、方圓圖

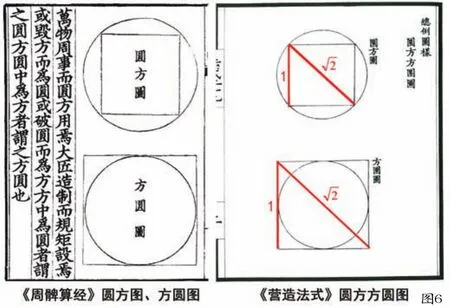

對于5:7比例,明清江南工匠中素有“方五斜七,妙言雙關”[17]之說,意即正方形邊長為5,對角線為7。該營造口訣相當便捷,可快速、準確地制作多邊形窗,以及紗隔、花窗中冰紋等傾斜的心仔樣式。

3.5 比例彰顯文化內涵

“方圓相涵”涉及到中國古代文化史上方圓問題,蘊含著“天地人”和諧統一的文化內涵,濃縮著古人“天覆地載”的宇宙觀,基于方圓求取的數值比例堪稱“天地之和比”。在傳統文化中,方圓象征天地、人倫的形態與秩序,《周髀算經》“方屬地,圓屬天。”《周易》“乾為天,為圓,為君為父。坤為地,為母,為方。”《淮南子》“天道曰圓,地道曰方”。天圓地方、象天法地的宇宙觀廣泛用于城市規劃與建筑中,如古代明堂便采用“上圓下方”或“外圓內方”的平面布局,《桓譚新論》載“王者造明堂,上圓下方,以象天地。”明清小木作中藻井也采用方圓相涵的形態,天花以圓形象征蒼穹。

“規矩方圓”還映射著社會秩序,由此產生的和諧比例也存在于人與物之間。李約瑟在《中國科學技術史》中說:“整個中國建筑都是依照標準模數和各種絕對尺寸的模數設計的,從來不會與人本身不成比例。不論建筑物的大小如何,都能保證有正確的比例,同時保持著互相間的和諧。”模數制頒行之初便是管理用料、指導營造,維護等級規范,其中便蘊含著人與空間、人與社會和諧的理念。中國古代建筑在規模上秉持“適形而止”的觀念,即尺寸設定適于人的身份和功能。《禮記·禮器》規定:“天子之堂九尺,諸侯七尺,大夫五尺,士三尺。”間接反映出9:7:5:3的空間比例關系,體現出與人身份相宜的思想。

4 結語

明清江南地區建筑小木作遵循特定的比例關系,同建筑空間與大木作構件的比例密切相關,構成了內外連貫、和諧統一的比值系統。參照建筑比例的研究方法,通過梳理與小木作相關的整體比例、構件比例,從宏觀到微觀,歸納出8:10、6:4(3:2)、2:1、5:7這幾組常用的比例,總結出數理關系的規律。梳理過程中一方面融入同北方官式建筑裝修的比較,凸顯江南地區的特色;另一方面關注到江南各地差異,并探究比例的變與不變,展現營造的靈活性。明清江南地區小木作比例具有“數理和諧”的特點,不僅體現在與結構、功能的合宜上,還從中引申出近似的:1、:2等比例,具有潛在的美學規律,符合審美需求。以上比例便于求取營造,部分基于方圓作圖生成,其中蘊含著深厚的文化內涵。和諧的比例揭示了古代科學與美學結合、天地人和諧統一的整體追求。對江南建筑小木作比例關系的探討,一方面展現出地域性小木作的豐富內涵,凸顯其價值,改善目前學界“重大木,輕小木”的現狀;另一方面旨從顯性表征分析走向隱性規律探索,解讀形式背后的理性邏輯,為地域性傳統建筑研究提供參考。