255例肝穿刺證實的慢性藥物性肝損傷患者預后的影響因素分析

王巧玲, 梁慶生, 黃 昂, 翟興冉, 謝 歡, 孫 穎, 鄒正升

1 北京大學三〇二臨床醫學院, 北京 100071; 2 解放軍總醫院第五醫學中心 肝病醫學部, 北京 100039

藥物性肝損傷(DILI)是指由各類處方或非處方的化學藥物、生物制劑、傳統中藥、天然藥物、保健品、膳食補充劑及其代謝產物乃至輔料等所誘發的肝損傷[1]。DILI發病率逐年增長,已引起醫療界的關注與重視[1-2]。雖然DILI通常呈現急性病程,但是約20%的患者會進展為慢性DILI[2]。目前,國內外的研究[2-5]集中于DILI的發生率、致病藥物、臨床特征、慢性化預測因素以及預測模型等方面,較少有研究關注慢性DILI的長期預后,因此本文通過對肝穿刺證實的成人慢性DILI患者進行回顧性研究分析,探索慢性DILI的預后影響因素。

1 資料與方法

1.1 研究對象 回顧分析解放軍總醫院第五醫學中心2014年1月—2018年12月收治的經肝穿刺證實的成人慢性DILI患者臨床資料。納入標準:(1)慢性DILI的診斷標準[1]滿足“DILI發生6個月后,血清ALT、AST、ALP及TBil仍持續異常,或存在門靜脈高壓或慢性肝損傷的影像學和組織學證據”;(2)年齡≥18歲;(3)行肝組織活檢;(4)RUCAM評分≥6分。排除標準:(1)單獨使用對乙酰氨基酚引起的肝損傷;(2)環境毒物引起的肝損傷;(3)合并其他肝臟疾病(甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、巨細胞病毒感染、EB病毒感染、單純皰疹病毒感染、自身免疫性肝病、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、遺傳代謝性肝病、缺血缺氧性肝病、先天性肝病等) ;(4)與自身免疫性肝炎無法鑒別(自身免疫性肝炎綜合診斷積分系統評分為10~15分);(5)既往行肝臟或骨髓移植。

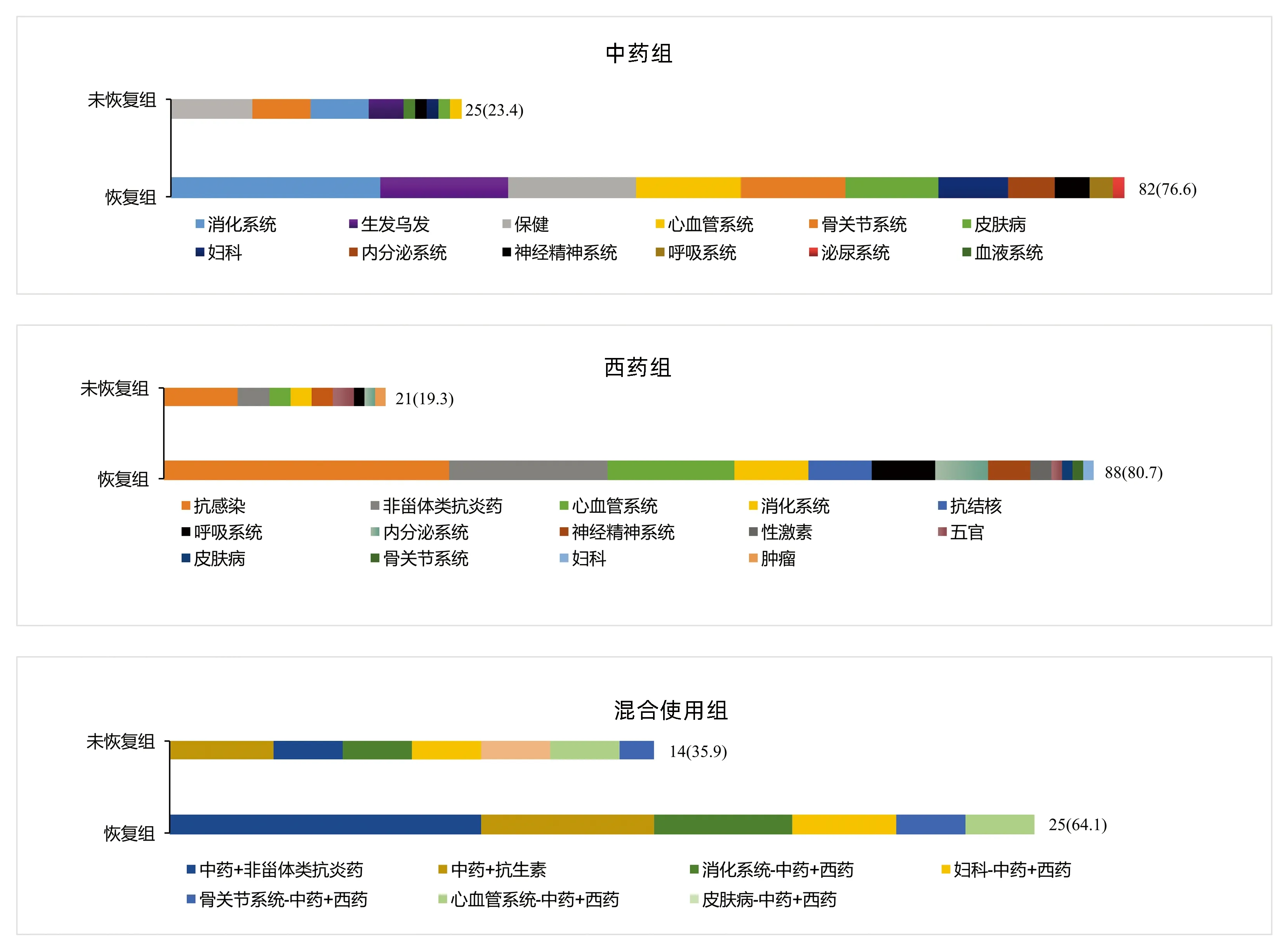

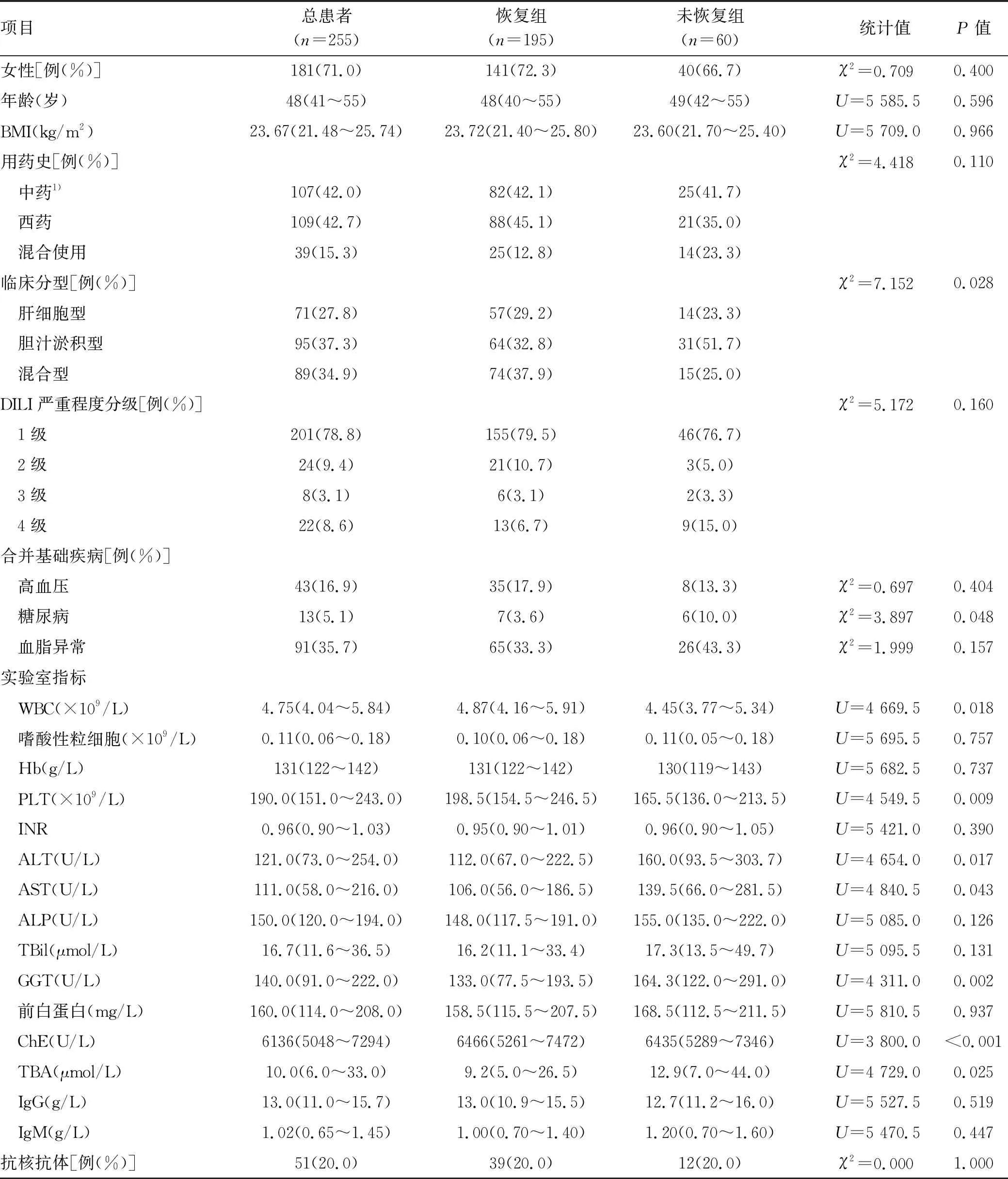

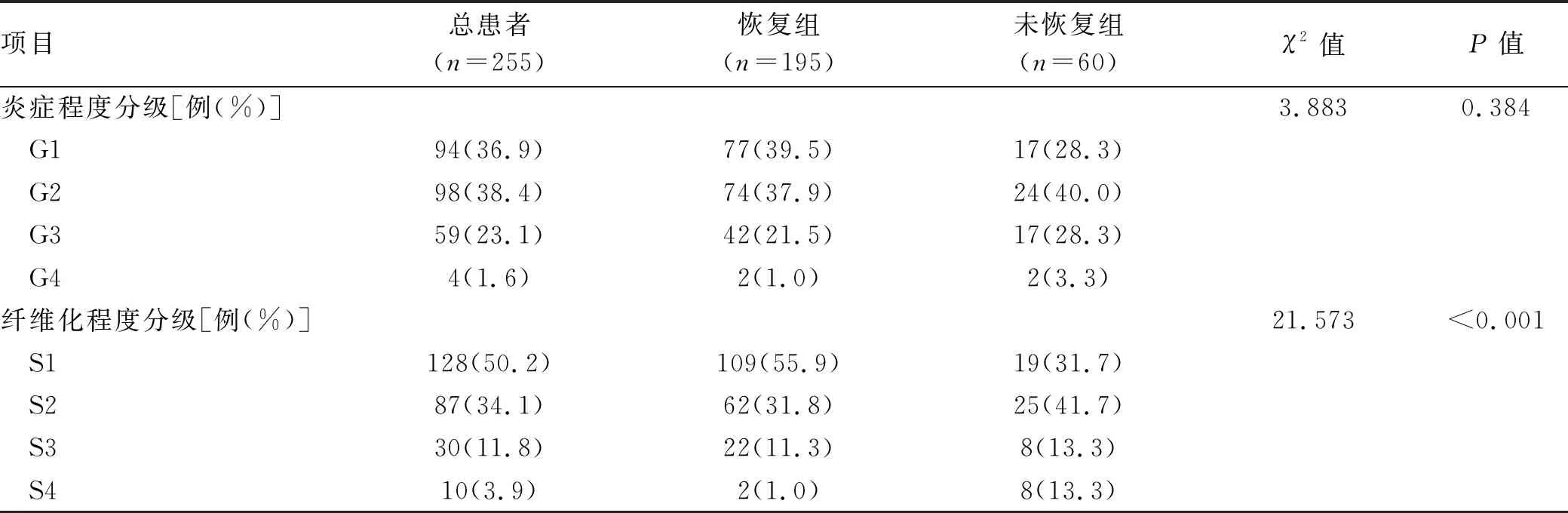

1.2 臨床分型 根據《藥物性肝損傷診治指南》[1]的臨床分型標準制訂。(1)肝細胞損傷型: ALT≥3 倍正常值上限(ULN) ,且R≥5; (2)膽汁淤積型: ALP≥2×ULN,且R≤2; (3)混合型: ALT≥3×ULN,ALP≥2×ULN,且 2 1.3 研究方法 隨訪慢性DILI患者2年,根據2年后的隨訪結局分為2組:(1)恢復組;(2)未恢常組。“未恢復”定義為隨訪2年后患者的實驗室指標滿足以下任何1個標準:(1)ALT>1.5×ULN[7];(2)AST>1.5×ULN[7];(3)ALP>1.1×ULN[8]。收集患者性別、年齡、BMI等人口學特征,以及臨床表現、血常規、肝生化、腎功能、血脂、凝血功能、免疫球蛋白、抗核抗體等指標。 2.1 一般資料 共納入255例成人慢性DILI患者,其中男74例(29.0%),女181例(71.0%),中位年齡48(41~55)歲,中位BMI為23.67(21.48~25.74) kg/m2。 2.2 致肝損傷藥物種類 根據患者使用的致病藥物種類分為3組:中藥組、西藥組和混合使用組,各組占比依次為42.0%、42.7%、15.3%(表1)。中藥組排名前4位的致病藥物分別為消化系統、保健、生發烏發、骨關節系統用藥;西藥組位于前4位的致病藥物分別為抗感染藥物、非甾體類抗炎藥、心血管系統、消化系統用藥;混合使用組前3位致病藥物分別為中藥聯合非甾體類抗炎藥、中藥聯合抗生素、消化系統中藥聯合西藥(圖1)。 注:非甾體類抗炎藥除外對乙酰氨基酚;抗感染藥物除外抗結核。 在中藥組中,未恢復組排名前3位的致病藥物為保健、骨關節、消化系統用藥;恢復組為消化系統、生發烏發、保健用藥。在西藥組中,未恢復組與恢復組一樣,排名前2位的致病藥物均為抗感染藥物、非甾體類抗炎藥。在混合組中,未恢復組排名第1位的致病藥物組合為中藥聯合抗生素;恢復組為中藥聯合非甾體類抗炎藥(圖2)。 圖2 恢復組與未恢復組各類肝損藥物的占比情況 2.3 恢復組與未恢復組患者的臨床特點 根據隨訪2年患者肝功能水平進行分組,恢復組195例(76.5%),未恢復組60例(23.5%)。恢復組以混合型肝損傷為主(37.9%),未恢復組以膽汁淤積型肝損傷為主(51.7%),差異具有統計學意義(P=0.028)。在DILI損傷嚴重程度方面,2組均以1級肝損傷為主。伴隨基礎疾病方面,未恢復組有更多的患者伴有糖尿病(P=0.048)。未恢復組患者基線WBC、PLT、ALT、AST、GGT和總膽汁酸(TBA)水平明顯高于恢復組患者,ChE低于恢復組患者(P值均<0.05)(表1)。 表1 255例慢性DILI患者的人口統計學和臨床特點 2.4 恢復組與未恢復組患者的肝組織學特點 2組患者在發病6個月后均做了肝組織學活檢,結果提示,在炎癥程度分級方面,恢復組G2~G4總占比為60.5%,未恢復組G2~G4總占比為71.7%;在纖維化程度方面,未恢復組在S3和S4的占比均高于恢復組(13.3% vs 11.3%,13.3% vs 1.0%,P值均<0.001)(表2)。 表2 255例慢性DILI患者的肝組織病理學結果 2.5 慢性DILI預后的影響因素分析 logistic回歸單因素結果顯示,PLT<100×109/L、ALT>2×ULN、AST>5×ULN、ChE<5000 U/L和纖維化程度S3~S4對慢性DILI預后的影響具有統計學意義(P值均<0.05)(表3)。將上述變量納入多因素分析,結果顯示,PLT<100×109/L、ALT>2×ULN是慢性DILI預后的獨立危險因素(P值均<0.05)(表4)。 表3 預后影響因素的logistic單因素回歸分析 表4 預后影響因素的logistic多因素回歸分析 本研究中女性患者約占70.1%,略高于既往文獻[9-10]報道的50%~60%,這可能與本研究的患者群體有關,既往文獻[2,4-5,9]也報道過女性是DILI慢性化的危險因素。在致病藥物方面,未恢復組以服用中藥為主(41.7%),恢復組以服用西藥為主(42.7%),但2組差異無統計學意義,多因素分析也未發現與患者預后有關。既往研究[11]發現,服用中藥引發的肝損傷比其他類別藥物引起的肝損傷嚴重,但也有學者[3-4]認為服用藥物的類別與預后無關。 在肝損傷類型方面,未恢復組以膽汁淤積型為主(51.7%),既往有學者[12-13]報道DILI損傷分型與患者的預后密切相關,且既往國外研究[14]報道過膽汁淤積型患者的肝功能需要較長時間才能恢復正常,但也有國外學者[8]持不同意見:“DILI損傷類型與DILI患者的恢復時長無關”。本研究的多因素分析發現,肝損傷類型與慢性DILI患者的預后無關。 既往有學者[12-13]報道DILI損傷嚴重程度與患者的預后密切相關,但是本研究的多因素分析未發現DILI損傷嚴重程度與預后有關。未恢復組的基線WBC、PLT和ChE水平均低于恢復組,提示未恢復組肝臟功能儲備功能較差。既往中國學者[4]發現PLT可能是DILI慢性化的獨立預測指標美國學者[15]也報道過低水平的PLT是預測DILI預后的一個重要指標,在本研究的多因素分析中也發現PLT與慢性DILI的預后有關,PLT<100×109/L是慢性DILI預后的獨立危險因素。 本研究的患者均在DILI發病6個月后做了肝組織學活檢,未恢復組G3和G4的總占比是恢復組的1.4倍(31.6% vs 22.5%),提示未恢復組患者的肝臟炎癥程度較重。未恢復組的基線ALT和AST值較恢復組高,與組織學結果相呼應,也提示未恢復組患者的肝臟炎癥程度較恢復組重。此外,本研究的多因素分析發現ALT>2×ULN是慢性DILI預后的獨立危險因素。 在纖維化程度方面,未恢復組的S3和S4的總占比約為恢復組的2.2倍(26.6% vs 12.3%),這提示纖維化程度較高的患者可能預后較差,纖維化程度較高的患者意味著存在較嚴重的肝損傷,同時肝臟自身修復能力也較弱。此外,未恢復組的基線GGT和TBA水平均較恢復組高,提示慢性組患者肝功能較差且有惡化趨勢。 綜上所述,與恢復組相比,未恢復組中膽汁淤積型比例、合并糖尿病比例及肝纖維化程度較高,預后較差。當患者達慢性DILI診斷標準時,基線PLT<100×109/L、ALT>2×ULN作為獨立危險因素,可以用于篩選出更易出現不良預后的患者。 倫理學聲明:本研究方案于2021年9月27日經由解放軍總醫院第五醫學中心倫理委員會審批,批號: KY-2021-9-15-1。 利益沖突聲明:本研究不存在研究者、倫理委員會成員、受試者監護人以及與公開研究成果有關的利益沖突。 作者貢獻聲明:王巧玲負責提出研究選題,實施研究過程,起草論文,修訂論文,終審論文;梁慶生和謝歡負責采集數據,調研整理文獻;黃昂和翟興冉負責統計分析,設計論文框架;鄒正升和孫穎負責技術或材料支持、指導性支持。

2 結果

3 討論