甘肅省農村訂單定向全科醫學生培養現狀調查

常桂霞 ,呂世音 ,李雪斐 ,郭 鴻,羅明珠,劉 丹

(1.蘭州大學第一醫院,甘肅 蘭州 730000;2.蘭州大學第一臨床醫學院,甘肅 蘭州 730000)

近年來,國家逐步深化醫藥衛生體制改革、持續推進分級診療制度,強化基層醫療服務質量[1]。為加強以全科醫生為重點的基層醫療衛生隊伍建設,提高基層醫療衛生隊伍整體業務水平,我國于2010年發布《開展農村醫學生免費培養工作實施意見的通知》,正式啟動農村訂單定向免費醫學生培養[2],目標是到2020年,通過多種途徑培養30萬名全科醫生,逐步形成一支數量適宜、質量較高、結構合理、適應基本醫療衛生制度需要的基層醫療衛生隊伍,基本滿足“小病在基層”的人力支撐要求。蘭州大學作為省部級直屬高校,自2010年起招收農村訂單定向全科醫學生,培養了一批服務基層、建設基層全科醫療事業的專業人才。本課題組以蘭州大學第一、二臨床醫學院在校農村訂單定向全科醫學生為調查對象,了解其報考原因、學習狀況、課程設置、職業規劃等方面的基本情況,并提出對策和建議,為提高全科醫生培養質量提供借鑒。

1 對象與方法

1.1 對象

以蘭州大學第一、二臨床醫學院2016—2020級在校農村訂單定向全科醫學本科生為研究對象。

1.2 方法

采用自行設計的問卷對研究對象進行調查。問卷設計建立在文獻檢索的基礎上,在參考長期從事全科醫學教育工作教師的意見下完成。研究內容包括全科醫學生基本情況,報考本專業原因、學習狀況(學習動力、學習態度)以及職業規劃。以問卷星模式向調查對象發放問卷,由后臺統計數據,發現回收問卷有缺項者,缺失或空項超過20%的判為無效問卷,共收集問卷490份,均為有效問卷。

就讀年級分類:2020級、2019級定義為低年級,2016級、2017級、2018級定義為高年級。

1.3 統計學方法

通過Excel錄入數據,運用SPSS 26.0軟件對數據進行處理,計數資料以(%)表示,比較采用χ2檢驗;計量資料采用(±s)表示,比較采用t檢驗;P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 基本情況(見表1)

表1 農村訂單定向全科醫學生基本情況

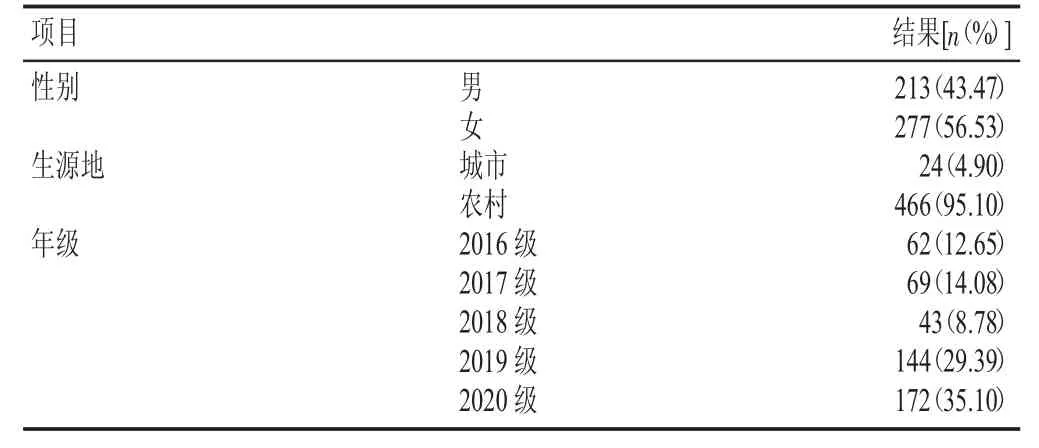

2.2 報考原因

在調查的490名學生中,62.04%的學生攻讀該專業的原因是成績限制,44.08%的學生是經濟原因,36.73%的學生是家人要求,36.12%的學生是名校吸引,33.67%的學生是喜歡醫學,30.61%的學生是因為離家近,18.16%的學生是分配工作,只有8.37%的學生是醫生社會地位高(見表2)。

表2 農村訂單定向全科醫學生報考專業的原因

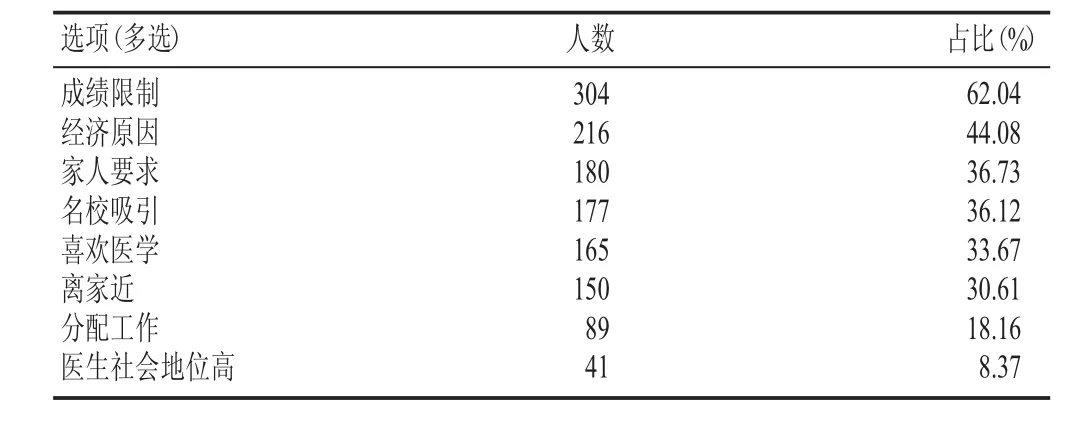

2.3 政策了解程度

在調查的490名學生中,11.43%的學生對全科醫生政策很了解,81.84%的學生對全科醫生政策一般了解,6.73%的學生對全科醫生政策不了解(見表3)。

表3 對全科醫生政策的了解程度

2.4 政策了解途徑

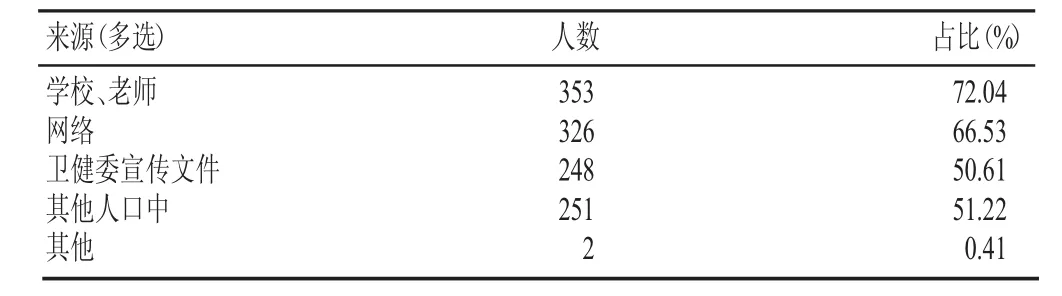

調查顯示,72.04%的學生對全科醫學政策了解源于學校、老師,66.53%的學生源于網絡,50.61%的學生源于衛健委宣傳文件,51.22%的學生源于其他人口中(見表4)。

表4 全科醫學政策的了解途徑

2.5 學習狀況

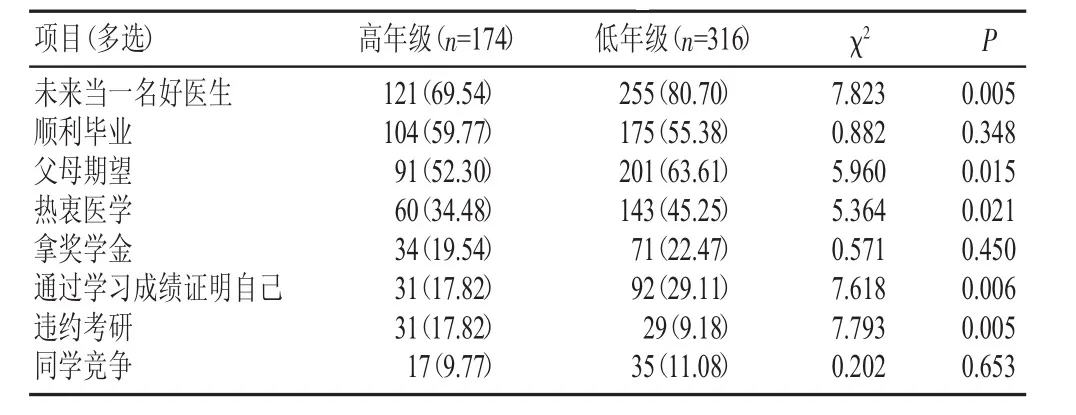

2.5.1 學習動力 調查結果顯示,高、低年級學生學習動力來源占比最高的是未來當一名好醫生,其次為順利畢業和父母期待;低年級學生在熱衷醫學和通過學習成績證明自己的比例高于高年級學生,差異有統計學意義(P<0.05),說明低年級學生學習興趣更高一些,同時高年級學生選擇違約考研為學習動力的占比較高,差異有統計學意義(P<0.05),說明高年級學生接觸臨床后更愿意選擇考研,也說明高年級學生全科醫學信念不堅定(見表 5)。

表5 學生學習動力狀況[n(%)]

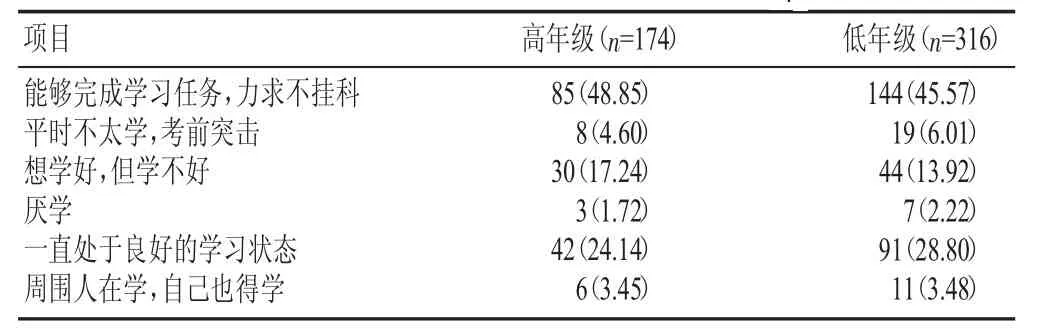

2.5.2 學習態度 學習態度中,能夠完成學習任務,力求不掛科的學生占46.73%;平時不太學,考前突擊的占5.51%;想學好,但學不好的占15.10%;厭學的占2.04%;一直處于良好的學習狀態的占27.14%;周圍人在學,自己也得學的占3.47%。高年級學生和低年級學生學習態度比較差異無統計學意義(χ2=5.650,P>0.05),見表 6。

表6 不同年級學生的學習狀況[n(%)]

2.6 課程設置

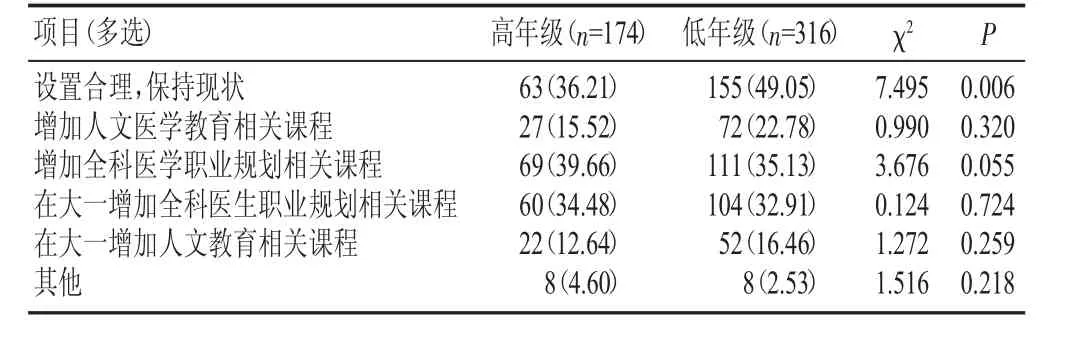

2.6.1 全科醫學生對課程設置建議 調查顯示,近半數學生認為課程設置合理,且低年級學生比高年級學生認同度更高,差異有統計學意義(P<0.05),但大部分學生仍希望可以早期開設一些全科醫生職業規劃與人文教育相關課程(見表7)。

表7 不同年級學生對課程設置的建議[n(%)]

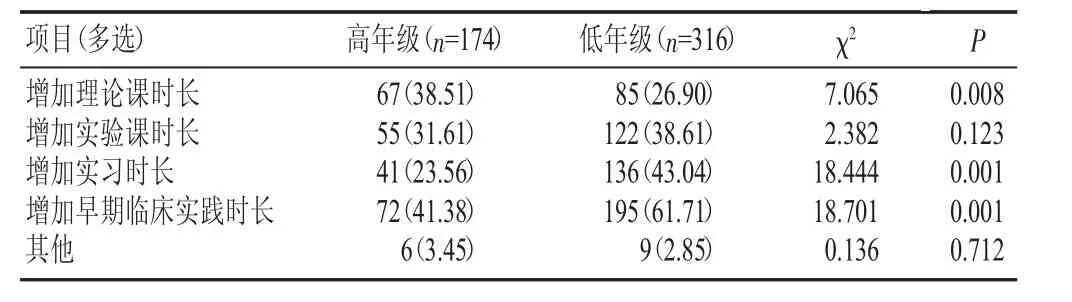

2.6.2 對醫學理論課和實踐課時長的建議 調查顯示,高、低年級學生均希望增加早期臨床實踐時長,低年級學生對增加實習、早期臨床實踐時長期待更高(P<0.05),見表8。

表8 不同年級學生對理論課與實驗課課時的建議[n(%)]

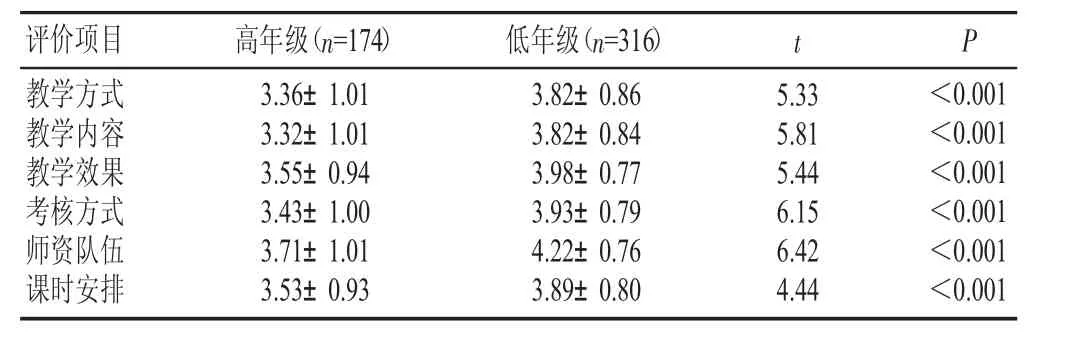

2.7 對全科醫生教學體系評價

關于教學評價,從不滿意到非常滿意分別計1~5分。調查顯示,高、低年級學生評分均在3分以上,說明大多數學生對當前教學體系持認可態度,且低年級學生均分高于高年級學生,差異有統計學意義(均P<0.05),見表9。

表9 不同年級學生對教學體系的評價(±s,分)

表9 不同年級學生對教學體系的評價(±s,分)

評價項目高年級(n=174)低年級(n=316)t P教學方式教學內容教學效果考核方式師資隊伍課時安排3.36±1.01 3.32±1.01 3.55±0.94 3.43±1.00 3.71±1.01 3.53±0.93 3.82±0.86 3.82±0.84 3.98±0.77 3.93±0.79 4.22±0.76 3.89±0.80 5.33 5.81 5.44 6.15 6.42 4.44<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001

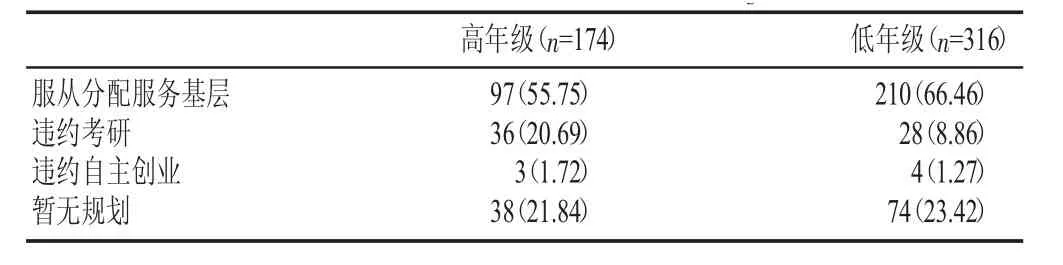

2.8 未來職業規劃

調查顯示,畢業后62.65%的學生選擇服從分配服務基層,13.06%的學生選擇違約考研,1.43%的學生選擇違約自主創業,有22.86%的學生目前暫無規劃。高、低年級學生對未來規劃差異有統計學意義(χ2=14.362,P<0.05),高年級學生選擇違約考研的占比高于低年級學生(見表10)。

表10 不同年級學生未來的職業規劃[n(%)]

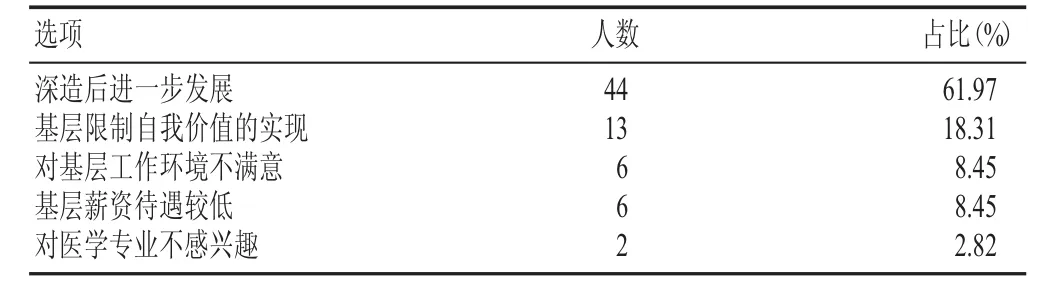

選擇違約考研和自主創業的共計71人,違約的主要原因中,61.97%的想要深造后進一步發展,18.31%的認為基層限制自我價值的實現,8.45%的對基層工作環境不滿意,8.45%的認為基層薪資待遇較低,2.82%的對醫學專業不感興趣(見表11)。

表11 醫學生選擇違約的原因

3 討論與分析

3.1 全科醫學生培養模式對提高基層醫療服務水平發揮了重要作用

全科醫學作為近年來的新興專業,在中國發展僅十幾年,全科醫學發展模式大多借鑒國外,同時基于中國國情建立,其基本的定位是“家庭醫生”。甘肅省自2010年開始在省內高校招收農村訂單定向全科醫學生,蘭州大學臨床醫學院招收農村訂單定向全科醫學生11年,已形成一套完整的基層全科醫生培養模式,并取得了一定成效,一定程度上提高了基層衛生服務能力。同時甘肅省現行農村訂單定向全科醫學生培養模式對于學生而言,減免了學費,減輕了生活負擔,使其能更好地享受教育資源。全科醫學專業就業目的明確,崗位確定,農村訂單定向全科醫學生畢業參加培訓后即可就業,可以減輕其就業壓力。因此,農村訂單定向全科醫學生培養政策對提高基層醫療衛生服務水平,完善分級診療體系,切實解決人民群眾就醫難問題起到重要作用。

3.2 全科醫學生培養模式需要不斷改進

蘭州大學臨床醫學院自招收農村訂單定向全科醫學生以來,為基層培養了一批優秀的、可以服務基層的專業人才,一定程度上為基層醫療衛生事業發展做出了貢獻,但農村訂單定向全科醫學生培養還有較多不足,需要改進。

3.2.1 對政策關注度高但理解不夠 本次調研共收集490份問卷,大多數學生選擇該專業的原因是成績限制(62.04%)、其次是經濟原因(44.08%),而喜歡醫學或是認為醫生社會地位高的占比較低,說明學生在報考該專業時對政策了解不夠,選擇了該專業后,由于環境和自身因素,對于該專業認同度不高,易產生排斥心理。對訂單定向全科醫學生培養政策,大多數學生是一般了解(81.84%),說明農村訂單定向全科醫學生是了解政策的,也愿意加入國家基層衛生服務隊伍,但是對政策的理解程度不夠,對未來沒有清晰的規劃。

3.2.2 學習意愿較高但學習狀態不佳 農村訂單定向全科醫學生有充足的學習動力且希望當一名好醫生,同時學習狀態良好和努力完成學習任務的學生占多數,體現出學生對醫學知識有很強的求知欲,同時對教學模式較為滿意。但因高年級學生面對就業時會有思想波動,所以學習動機略有下降。考慮定向學生入學前已與當地衛生局簽訂畢業后回鄉鎮衛生院服務6年的合約,定向就業的培養方式使得其無就業壓力,易造成部分農村訂單定向全科醫學生對未來工作感到迷茫和不確定,導致學習態度不認真,學習積極性不高,自身懈怠,失去目標[3]。

3.2.3 培養模式及課程設置有待完善 調查顯示,大多數學生對當前教學體系持認可態度。農村訂單定向醫學生培養目標、課程與實踐教學方案與普通臨床醫學專業基本一致,但缺乏對于其早期職業定位與就業意愿方面的引導。農村訂單定向全科醫學生有較高的意愿希望較早增加全科醫生職業規劃、人文教育相關課程,同時希望增加早期臨床實踐時間,低年級學生對早期臨床實踐時間增加的需求更高,說明大多數學生認為早期培養臨床思維更利于自身專業規劃的形成,延長臨床實踐時長,是培養以崗位勝任力為目標的全科醫生的重要途徑。

3.2.4 對全科醫學專業認同度低 國家為促進基層醫療衛生事業發展,培養高等醫學人才,啟動農村訂單定向醫學生培養計劃,但調查發現,部分農村訂單定向醫學生并未履行到基層醫療機構服務的義務,而選擇了違約[4]。在本調查中,對71名選擇違約考研和自主創業的學生進行原因分析,61.97%的學生想要深造后進一步發展。因學校高考填志愿時缺乏對全科醫學專業深入的了解,入校學習過程中,因缺少對其早期的職業規劃教育,部分學生發現全科醫學專業不是自己理想的專業,對于目前基層醫療環境有抵觸,對于自身將來的進一步發展存疑,對全科醫學專業的職業認同度低。

4 改進措施

4.1 加強農村訂單定向醫學教育政策宣傳,提升全科醫生社會地位

在招生工作中,加大入學前的政策宣傳力度,采用多種宣傳方式,如建立甘肅省全科醫療數據大平臺,拍攝甘肅省全科醫療發展紀錄片,同時鼓勵高校全科醫學生以母校行等方式宣傳本專業,以提高基層群眾對全科醫療的認識。監督全科醫生執行情況,提高全科醫生社會地位,提升學生對本專業認同度,完善基層醫療體系,促使更多醫學生選擇全科醫學。

4.2 加強思想教育,提高職業素養

此次調研發現,部分全科醫學生學習態度不認真,學習狀態不佳,高校須在全科醫生培養中加強階段性教育,建立健全考核管理體制、評價機制,積極開展“早接觸、早臨床、早實踐”的“三早教育”以提高學生學習積極性。同時在日常授課中加入思政教育,增強學生職業認同感,加強職業素養培養,引導學生樹立正確的人生觀、價值觀、職業觀[5],明白其在享受免費全科醫學教育的同時還需承擔社會給予的建設服務基層醫療衛生事業的義務,增強其社會責任感和為基層醫療衛生事業奉獻的榮譽感。

4.3 優化課程設置,建立一體化培養模式

學校作為培養全科醫生的主體,要針對專業的特殊性,調整培養計劃,優化課程設置,統籌安排臨床醫學課程與基礎醫學課程,強化實踐教學,構建與基層醫療衛生工作相適應的課程體系,并完善評價體系,加大實踐應用能力的考核力度[6]。早期為全科醫學生開展職業規劃與人文相關教育,使學生了解全科醫學的服務模式和全科醫生的角色,較早做好心理建設和未來規劃,增加對全科醫學的興趣,同時增加早期臨床實踐時長,提高學生的臨床實踐能力。此外,全科醫生的培養需要建立一支業務能力強的全科醫生培養隊伍。

4.4 提升農村訂單定向全科醫學生的職業認同度

全科醫學生的培養是為發展基層醫療衛生事業,其職業本身具有特殊性,政府部門及學校要加大全科醫生培養投入力度,改善全科醫生就業環境,提高其薪資待遇,同時讓社區早期參與全科醫學生培養,確保把學校的教育資源優勢、地方衛生行政部門的政策優勢和農村社區衛生服務的市場優勢整體發揮出來[7]。此外,全科醫學生在校期間,學校要加強對其健康中國和全科醫學相關政策宣傳,進行職前教育,提高其從業意愿與對本專業的職業認同度,增強其服務基層的自覺性,助力健康中國建設。