莫高窟第491窟塑像尊格考辨

內容摘要:莫高窟第491窟是1965年新發現的一個底層洞窟,窟內主尊塑像的尊格可能是地藏菩薩,主尊塑像兩側脅侍塑像可能分別是善童子和惡童子,反映了敦煌北宋至西夏時期的地藏信仰。

關鍵詞:莫高窟;敦煌壁畫;第491窟;地藏菩薩;善惡童子

中圖分類號:K879.29? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2022)02-0012-09

Identifying the Statues in Mogao Cave 491

ZHANG Xiaogang

(Archaeological Institute, Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract:Mogao Cave 491 is a cave on the ground level of the Dunhuang cave complex discovered in 1965 that contains several previously unidentified statues. This research proposes that the main statue in the cave likely represents Kitigarbha Bodhisattva, while the two statues flanking this one are likely the two children in Buddhism in charge of recording good and evilacts. This combination of statuary clearly reflects the belief in Kitigarbha popular in Dunhuang from the Northern Song to the Western Xia dynasty.

Keywords:Mogao Grottoes; Dunhuang murals;Cave 491; Kitigarbha Bodhisattva;children in charge of good and evil

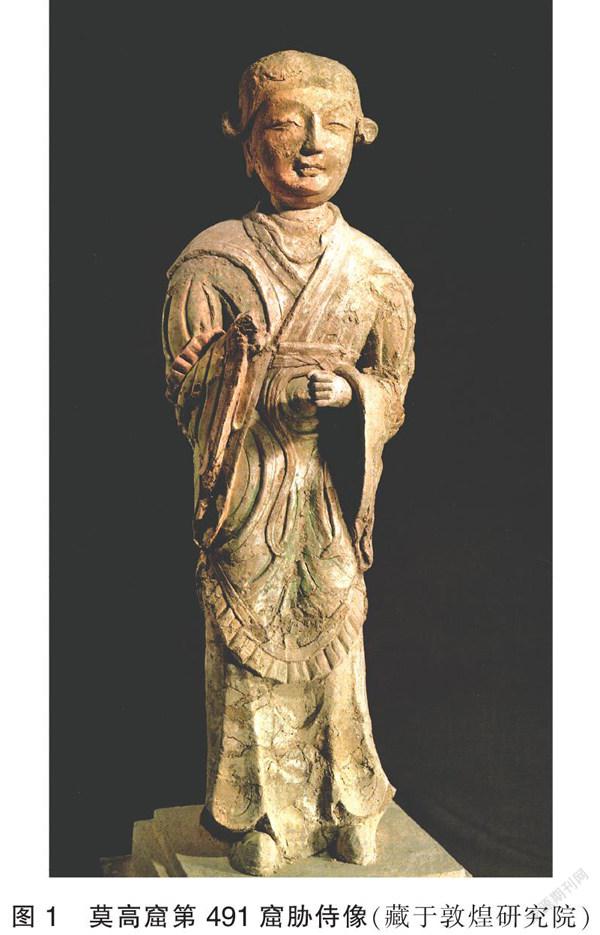

介紹敦煌石窟文物的各種展覽或宣傳圖冊中,經常可以見到一尊形象生動的彩繪泥塑像。這身塑像是今天保留下來的極少數敦煌西夏時期的彩塑精品。此塑像為立姿,面相嬌美,身材勻稱,頭梳雙垂髻,上身著圓領內衣,外罩寬袖袍衫,肩披巾,下身著長裙,腳穿翹頭履(圖1)。根據其形象,學者們一般認為這件作品是供養天女或者女供養人。我們現在提出一些不同的看法,不當之處,敬請方家指正。

一 莫高窟第491窟的發現及內容

這身塑像現藏于敦煌研究院敦煌石窟文物保護研究陳列中心,出自敦煌莫高窟第491窟。第491窟位于莫高窟南區北段,在第321窟下方、第21窟南側(圖2),是1965年新發現的一個底層洞窟。為了配合莫高窟危崖加固工程,1963至1966年,敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)在窟前進行了大規模考古清理和發掘工作,新發現一批窟前殿堂遺址和窟龕,第491窟就是當時新發現的洞窟之一。

根據考古發掘簡報和發掘報告[1-2],我們知道如下信息:

1. 第491窟前接建筑遺址,夯筑南、北山墻,地面上殘存柱礎,崖面上殘存梁孔,形成南北面闊三間8.8m,東西進深二間4.5m的殿堂式建筑(圖3、4)。從崖面上殘存梁孔的對應關系來看,第491窟修建以后,其窟前的殿堂式建筑,與上層的第321窟很可能曾經形成上下兩層的窟前建筑。

2. 第491窟是鑿于崖壁上的小龕,平面呈橫長方形,盝形頂,高1.8m,寬約1.1m,進深0.75m。窟內殘存塑像與壁畫(圖5、6、7)。

3. 第491窟南、西、北三壁下部畫壸門一排,壸門內各繪一顆火焰紋摩尼寶珠。西壁上部繪說法圖一鋪,畫面中間主尊像已漫漶不清,殘存置于方座上的仰覆蓮座,南北兩側各侍立一人。南側者高約70cm,長圓臉,雙垂髻,身著大袖袍服,下身著長裙,足穿云頭履,作捧物狀。北側者形象同南側者,唯僅殘存腿部以上部分。南、北壁各畫兩身立菩薩,殘損極甚,約略看出形象是袒上身,披巾,著長裙,飾項圈、瓔珞,赤足踏于蓮花座之上。盝頂壁畫殘存多瓣小花和三角形垂帳紋。

4. 第491窟塑像均置于馬蹄形佛臺上。主尊塑像半跏趺坐于佛座上,頭部已不存,身著山水田相袈裟,袈裟的衣角系掛在左胸前,右腿平置,左腿下垂,左腳赤足踏一蓮花,左手放在左腿上,右臂屈肘上揚,右手殘毀。主尊塑像左右兩側各立一身脅侍像。兩身脅侍像南北相對,南側者高83cm,臉形略長,頭發左右對分,于兩鬢處上卷,鼻直而高,身著白色袿衣,紅色云肩,頸部內襯白色曲領,肘部飾綠色羽袖,腰束帶下垂,長裙下垂外張,穿紅色卷頭履(圖8)。北側者高86cm,僅姿態和服飾顏色不同,余與南側者相近(圖9、1)。另外窟內還有一身小菩薩,殘高42.5cm,裸上身,面型豐滿,胸部寬大豐腴,細腰,下肢長裙裹體。發掘者根據風格和大小,認為這身小菩薩像不是此窟內原有的塑像,可能是他處混入的。

5. 發掘者認為第491窟是西夏時期開鑿的,大約相當于西夏中、晚期。

6. 發掘者將西壁壁畫和塑像中的主尊定為佛像,壁畫和塑像中主尊兩側的脅侍像都認作是女供養人,服飾是貴族婦女的裝束,放在主要位置加以表現。

壁畫和塑像中梳雙垂髻的脅侍的身份,除了女供養人的說法以外,還有供養天女[3-6]或天女[7-8]的說法。敦煌石窟中供養人像基本都是繪制的,幾乎找不到用彩塑的形式來表現供養人像的其他實例。從位置、大小和造像組合等因素來看,主尊兩側相對而立的脅侍應該屬于一種神祇而不是做供養的世俗人。供養天女或天女的說法就是出于這些考慮而提出的。這種看法已經比女供養人的說法更具合理性,但是仍然未能打破視覺上的錯覺,依舊從外貌上將這些脅侍認定為女性,從而定名為天女。我們認為應該從造像組合上去考慮第491窟的洞窟主題和塑像尊格,從而得到更多的線索。D26321E0-FF9B-4308-AAEA-BD493F5704E9

二 莫高窟第491窟主尊塑像的尊格

第491窟主尊塑像的姿勢為半跏趺坐。這種姿勢一般不是佛像的坐姿,而是菩薩像的坐姿。在敦煌石窟中主尊佛像的坐姿主要是結跏趺坐和善跏趺坐(倚坐)以及少量的交腳坐。有一些主尊佛像的脅侍菩薩的姿勢為半跏趺坐。例如,莫高窟初唐第205窟佛壇上現存一佛、二弟子、二脅侍菩薩、二天王、二供養菩薩的塑像組合(原來可能還有二力士像),從姿勢來看主尊佛像為結跏趺坐,左右兩側弟子像皆為直立,左右兩側脅侍菩薩像皆為半跏趺坐,左右兩側天王像皆為雙腿叉立,左右兩側供養菩薩像皆為胡跪。另外,莫高窟隋代第417窟西壁龕外,盛唐第172、387窟西壁龕內,晚唐第196窟中心佛壇上,五代第261窟西壁佛壇上,五代第351窟西壁龕內以及中唐第161窟上方崖頂土塔內均現存半跏趺坐的脅侍菩薩塑像。這些半跏趺坐的菩薩塑像均為脅侍像,而不是主尊塑像。莫高窟五代第385窟西壁中央雖然保存有一身半跏趺坐的菩薩塑像,但是這身塑像與相應壁面上繪制的頭光與身光并不相匹配,也無法與兩側繪制的左右弟子像形成造像組合關系,因此很可能是從其他洞窟移入此窟的。

敦煌壁畫和藏經洞所出的繪畫作品中,除了騎青獅的文殊菩薩和騎白象的普賢菩薩有時為半跏趺坐以外[9-10],姿勢為半跏趺坐而且作為一鋪造像主尊居中端坐的形式,主要出現在兩種菩薩造像中,一種是觀世音菩薩像,另一種是地藏菩薩像。

半跏趺坐的觀世音菩薩造像在敦煌比較常見。例如英國人斯坦因所獲敦煌藏經洞五代絹畫《觀世音經變》(編號Stein painting 28.Ch.lvii.001)[11]

的畫面為(圖10):主尊觀世音菩薩居中坐于六邊形高臺座上的蓮花座,一頭四臂,右腿平置,左腿下垂,左腳赤足踏蓮花,頂有華蓋,頭戴化佛寶冠,戴耳鐺、項圈、瓔珞、臂釧、手鐲等飾物,斜披絡腋,下身著長裙,腰系長帶,上方左、右兩手上舉分別托日、月,下方左手下垂至膝前,提凈瓶,右手于胸前結說法印。座前供有花盤。主尊兩側各立一身脅侍,頭梳雙垂髻,外罩大袖袍服,內著曳地長裙,腳穿翹頭履,雙手于胸前持卷軸。上方兩側各繪3個觀音救難的畫面,分別是被雷暴、蛇蝎、獅子、盜賊、火坑、官兵等傷害的場景。觀音下方是相對而跪的兩身男供養人像和一身女供養人像。藏經洞所出絹畫中,二臂或四臂的半跏趺坐觀世音菩薩造像還有編號Stein painting 28.Ch.xx.005(大順三年,892年)[9]彩色圖版26,Stein painting 52.Ch.00167(開寶四年,972年)[11] 彩色圖版26,Stein painting 54.

Ch.lvii.004(太平興國八年,983年)[11]彩色圖版27,MG.17695(顯德二年,955年)[12],EO.3321[12]彩色圖版69等,另外還有觀世音菩薩像版畫Stein painting

267.Ch.00422[11]Fig.162。這些半跏趺坐觀世音菩薩像均為下身著長裙的形象,沒有身著田相袈裟的形象。

在敦煌石窟繪畫中,身著山水田相袈裟,姿勢為半跏趺坐,而且作為一鋪造像主尊居中端坐的造像很可能都是地藏菩薩像。地藏的造像大致可分作比丘形和菩薩形,其中比丘形還可分光頭的普通僧人形和披帽僧人形兩種,每種有手結印契和持物二類,持物類多為執錫杖、托寶珠,少數持蓮花或其他物品[13-15]。 比丘形地藏像均身著袈裟,披帽僧人形的地藏像有不少身著山水田相袈裟,或立或坐,坐姿有結跏趺坐也有半跏趺坐。敦煌藏經洞所出地藏菩薩像版畫Stein painting 260.P.8上的地藏的形象為光頭[11]Fig.157,身著袒右袈裟,半跏趺坐。法國人伯希和所獲藏經洞所出北宋絹畫《披帽地藏菩薩圖》(編號MG.17664)[10]彩色圖版60的畫面為(圖11):地藏菩薩居中坐于石臺上,頂有華蓋,身后有圓形頭光與身光,頭裹風帽,頸戴項圈,身著山水田相袈裟,袈裟的衣角系掛在左胸前,右腿平放,左腿下垂,跣足,左腳踏于蓮花上,左手于左膝前持火焰寶珠,右手于胸前持錫杖,身光兩側各放射出三道光芒,分別畫出天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄共六道輪回。地藏身前供花盤,石臺左側地面置一凈瓶,石臺右側地上臥一獅子,地藏左右兩側各立一脅侍,均頭梳雙丫髻,外著圓領袍衫,內衫垂至膝部,下身著長褲,腳穿麻鞋。地藏菩薩像下方繪供養僧人和世俗男女及兒童等供養人像一行。類似作為主尊半跏趺坐,身著山水田相袈裟的地藏像在敦煌屢見不鮮,尤其是在敦煌的地藏十王圖像之中[16-17]。例如藏經洞所出絹畫中編號Stein painting 19.Ch.lviii.003(北宋建隆四年,963年)的《地藏菩薩圖》[11]彩色圖版22,Stein painting 19.Ch.lxi.009、Stein painting 23.Ch.0021[11]彩色圖版23、24、MG.17793、MG.17795、MG.17662(太平興國八年,983年)、MG.17794[10]彩色圖版61、62、63、67等《地藏十王圖》中的地藏菩薩均為這種形象。關于這方面的研究成果不少,在此不再贅言。

總之,我們認為莫高窟第491窟窟內主尊塑像的尊格很可能是地藏菩薩。

三 莫高窟第491窟脅侍塑像的尊格

在敦煌壁畫和藏經洞所出的繪畫作品中,我們注意到不少觀世音菩薩或者地藏菩薩為主尊的造像,在主尊兩側各立有一身脅侍,多數頭梳雙丫髻或雙垂髻,身著大袖袍服,手持卷軸。斯坦因所獲一幅北宋太平興國八年(983)的《觀世音菩薩圖》絹畫(編號Stein painting 54.Ch.lvii.004)[11]彩色圖版27,在半跏趺坐的主尊觀世音菩薩左右兩側各侍立一身脅侍,均頭梳雙丫髻,發髻上插花,內著窄袖素紗中單,外罩大袖袍服,肘部飾羽袖,下身著曳地長裙,腳穿翹頭履,雙手懷抱書卷,觀世音右側脅侍榜題作:“善童子供養”,左側脅侍榜題作:“惡童子供養時”(圖12)。印度國立博物館藏斯坦因所獲一幅《觀世音菩薩圖》紙畫(編號Stein painting 415.Ch.i.0017)[18],主尊觀世音菩薩三頭六臂,左右兩側各侍立一身脅侍,均頭梳雙垂髻,發髻上插花,內著窄袖素紗中單,外罩大袖袍服,袖肘處及裙擺邊緣有羽狀裝飾,腰系長帶,下身著曳地長裙,腳穿翹頭履,雙手展開書卷,左脅侍肩部飾云肩。伯希和所獲一幅10世紀的《觀世音菩薩圖》紙畫(編號MG.17674)[12]彩色圖版85,主尊九面六臂觀世音菩薩站立,左右兩側各侍立一身脅侍,均頭梳雙垂髻,發髻上飾金鈿,內著窄袖內衣,外罩大袖袍服,下身著曳地長裙,腳穿云頭履,手持或抱一捆書卷,觀世音右側脅侍榜題作:“南無善童子”,左側脅侍榜題作:“南無惡童子”(圖13)。D26321E0-FF9B-4308-AAEA-BD493F5704E9

善、惡兩童子,除了作為主尊觀世音菩薩的脅侍出現以外,也廣泛地出現在地藏菩薩以及地藏十王等造像之中,作為主尊地藏菩薩或者十王的脅侍出現,如上文提到的藏經洞所出北宋絹畫《披帽地藏菩薩圖》(編號MG.17664)的主尊地藏左右兩側的脅侍應該就是善、惡兩童子。他們的職責就是記錄人們的善惡行為和功德等,以便作為人去世后進行審判的依據。成都府大圣慈恩寺沙門藏川述《佛說地藏菩薩發心因緣十王經》中提到:“雙童子形狀偈曰:證明善童子,時不離如影,低耳聞修善,無不記微善;證明惡童子,如響應聲體,留目見造惡,無不錄小惡。”[19]《佛說延命地藏菩薩經》是偽托不空三藏奉詔譯的一部重要地藏經典,不載于大藏經,但在民間流傳較廣,經中提到延命地藏菩薩“時二童子侍立左右。一名掌善,在左,白色,持白蓮華,調御法性;一名掌惡,在右,赤色,持金剛杵,降伏無明。”

敦煌藏經洞所出《佛說閻羅王授記四眾預修生七往生凈土經》,簡稱《佛說十王經》(有圖有贊有文本)或《閻羅王授記經》(純文本),也署名為成都府大圣慈恩寺沙門藏川述。此經是關于冥界十王及十王信仰的偽經,與中國民間地獄觀念有著非常密切的關系,撰成于唐五代時期。由于此經在疑偽經中頗具代表性,前賢研究成果較多,茲不詳列。截至目前,藏于世界各地的敦煌文獻圖本、漢文寫本《佛說十王經》與《閻羅王授記經》已發現50件(不包括P.3304V,因其為榜題寫本),綴合后為38件[17]。敦煌《佛說十王經》與《閻羅王授記經》的經文中都記載了善惡童子,例如伯希和所獲P.2003《佛說十王經》(10世紀)中就提到佛教信徒們預修生七齋所得功德,經“善惡童子奏上天曹,地府(冥)官等記在名案”,身死之后即可不用受苦,配生快樂之處。經文中又記載亡人去世后,每一七經一王審判,從一七到七七,百日、一年、三年共過十王,“第四七日過五官王”時贊文中提到“五官業秤向空懸,左右雙童業簿全”,這里的左右雙童應該就是指善惡童子。我們注意到《佛說十王經》的插圖彩畫中十王的兩側經常出現善惡童子,敦煌壁畫和藏經洞所出繪畫地藏十王圖像中也是這樣的情況,P.2003中關于過五官王的插圖中也繪出了贊文提到的業秤和善惡童子、判官等人物,善惡童子和判官抱著記錄善惡、功德的案卷。善惡童子的形象為頭梳雙丫髻或雙垂髻,著大袖長袍,下身著長裙,腳穿翹頭履(圖14)。又如斯坦因所獲10世紀《地藏十王圖畫卷》(編號Stein painting 80.Ch.cii.001)的畫面中,十王兩側也都侍立有善惡童子。敦煌石窟現存最早的地藏十王圖像位于莫高窟晚唐第8窟內,畫面中在地藏菩薩的兩側已經出現了善惡童子,為頭梳雙垂髻,著大袖袍服,懷抱案卷的形象[16](圖15)。

敦煌藏經洞所出9—10世紀《觀音經》卷子P.4513+2010與《觀音經》冊子S.6983、S.5642等文書上部的彩繪插圖中,在繪制經文中提到的童男童女身的畫面時,均將童男繪作頭梳雙丫髻,身著圓領袍服,腰部系帶的形象,將童女繪作頭梳雙丫髻,身著大袖襦裙,肩披帛帶的形象,可見童子像包括了童男像與童女像。敦煌繪畫中善、惡童子像,有的繪成童男像,也有的繪成童女像。莫高窟第491窟的脅侍塑像很可能是表現為童女形象的童子像。

總之,我們認為莫高窟第491窟窟內脅侍塑像很可能為善、惡童子。根據Stein painting 54. Ch.lvii. 004和MG. 17674等敦煌絹畫提示的榜題文字,一般在觀世音菩薩或地藏菩薩右手一側為善童子,左手一側為惡童子,分別記錄人們修善和造惡的行為。這與上引《佛說延命地藏菩薩經》的相關記載并不一致。根據敦煌相關造像中善童子與惡童子的位置,我們認為第491窟窟內北側的左脅侍塑像可能為惡童子,南側的右脅侍塑像可能為善童子。

四 莫高窟第491窟壁畫的造像題材

莫高窟第491窟南、西、北三壁所存壁畫多漫漶不清。發掘時約略可以辨識出西壁為一鋪三尊畫像,中間主尊殘存佛座,兩側脅侍現在看來應該是善惡童子像。結合窟內地藏和善惡童子的塑像組合形式來看,西壁壁畫中的造像組合形式可能是地藏菩薩及善惡童子或者觀世音菩薩及善惡童子。如果是觀世音菩薩及善惡童子的畫像,那么就和地藏菩薩及善惡童子的塑像形成繪塑結合的組合關系。敦煌藏經洞所出10世紀絹畫EO.3644畫面中,在十王的上方繪對坐的六臂十一面觀世音菩薩和披風帽地藏菩薩,麻布畫EO.1173的上部繪千手千眼觀世音菩薩圖,下部繪地藏十王圖[10]彩色圖版64、65,敦煌藏經洞所出10世紀卷子Stein painting 78.Ch.00404前部并列繪六臂觀世音菩薩坐像和地藏十王圖(畫面中地藏與十王右側有一身頭戴展角幞頭,身著圓領袍服,雙手懷抱案卷者,旁有“善童子一心供養”的榜題,但根據人物形象,此人身份當為地府判官而非善惡童子),后部書寫《佛說閻羅王授記四眾預修生七往生凈土經》經文[11]彩色圖版62,Fig.91,這些實例說明觀世音菩薩造像與地藏菩薩造像可以形成組合關系。

莫高窟第491窟南壁和北壁分別繪制兩身立姿菩薩像。敦煌藏經洞所出的插圖本《佛說十王經》中專門提到了聽佛說法的六身菩薩,分別是“地藏菩薩、龍樹菩薩、救苦觀世音菩薩、常悲菩薩、陀羅尼菩薩、金剛藏菩薩”(圖16),畫面中除了持錫杖,披風帽,著山水田相袈裟的地藏菩薩和持楊柳枝的觀世音菩薩以外,還有四身有名號的菩薩。第491窟南壁和北壁繪制的侍立菩薩屬于脅侍菩薩,是否就是敦煌《佛說十王經》經文中提到的除了地藏菩薩和觀世音菩薩以外的龍樹菩薩、常悲菩薩、陀羅尼菩薩、金剛藏菩薩呢?我們認為可備一說。

五 莫高窟第491窟反映北宋至

西夏時期的地藏信仰

一般認為莫高窟第491窟是西夏時期開鑿的,大約相當于西夏中、晚期。由于敦煌北宋至西夏時期洞窟分期斷代問題存在較大的爭議,目前尚無定論。根據學者們的研究,北宋至西夏時期敦煌仍然流行地藏信仰及其造像,敦煌石窟中也保留有不少造像遺存[15]。莫高窟北區石窟考古發掘時,3個洞窟出土了共8紙活字版西夏文《地藏菩薩本愿經》殘頁,屬于海內孤本,反映了西夏時期的地藏菩薩信仰[20-21]。莫高窟第491窟及其塑像與壁畫應該是反映敦煌北宋至西夏時期地藏信仰的重要實例。需要強調的是,敦煌石窟壁畫和藏經洞所出絹畫、紙畫和麻布畫等藝術品中發現了大量繪畫形式的地藏菩薩造像,但是作為塑像遺存,莫高窟第491窟地藏菩薩塑像尚是目前敦煌石窟中發現的唯一實例。第491窟地藏菩薩塑像是作為此窟主尊造像出現的,可見這個洞窟雖然是一個小龕,卻是以地藏信仰為主題的洞窟。這樣以地藏菩薩為主題的窟龕,在敦煌石窟也是首次發現。D26321E0-FF9B-4308-AAEA-BD493F5704E9

綜上所述,我們認為莫高窟第491窟主尊塑像的尊格可能是地藏菩薩,主尊塑像兩側脅侍塑像可能是善童子和惡童子,反映了敦煌北宋至西夏時期的地藏信仰。

參考文獻:

[1]敦煌文物研究所. 敦煌莫高窟窟前建筑遺址發掘簡記[J].文物,1978(12):47-56.

[2]潘玉閃,馬世長. 莫高窟窟前殿堂遺址[M]. 北京:文物出版社,1985:102-107.

[3]敦煌文物研究所.敦煌彩塑[M]. 北京:文物出版社,1978,圖版85.

[4]敦煌文物研究所. 敦煌的藝術寶藏[M]. 北京:文物出版社,香港:生活·讀書·新知三聯書店香港分店,1980,圖版84.

[5]樊錦詩. 世界文化遺產·敦煌石窟[M]. 北京:中國旅游出版社,2004:119.

[6]季羨林. 敦煌學大辭典[M]. 上海:上海辭書出版社,1998:79,彩版14.

[7]敦煌文物研究所. 敦煌莫高窟內容總錄[M]. 北京:文物出版社,1982:176.

[8]敦煌研究院. 敦煌石窟內容總錄[M]. 北京:文物出版社,1996:194.

[9]大英博物館.西域美術(大英博物館スタイン·コレクション):第1卷[M]. 東京:講談社,1982,彩色圖版54.

[10]ジャン·フランソワ·ジャリージュ,秋山光和. 西域美術(ギメ美術館ペリオ·コレクション):第2卷[M].東京:講談社,1995,彩色圖版3、5、6.

[11]大英博物館.西域美術(大英博物館スタイン·コレクション):第2卷[M]. 東京:講談社,1982,彩色圖版21.

[12]ジャン·フランソワ·ジャリージュ,秋山光和. 西域美術(ギメ美術館ペリオ·コレクション):第1卷[M]. 東京:講談社,1994:彩色圖版51.

[13]羅華慶. 敦煌地藏圖像和“地藏十王廳”研究[J]. 敦煌研究,1993(2):5-14.

[14]王惠民.唐前期敦煌地藏圖像考察[J]. 敦煌研究,2005(3):18-25.

[15]王惠民. 中唐以后敦煌地藏圖像考察[J]. 敦煌研究,2007(1):24-33.

[16]郭俊葉. 敦煌晚唐“地藏十王”圖像補說[J]. 華夏考古,2011(4):116-119,130.

[17]張小剛,郭俊葉. 敦煌“地藏十王”經像拾遺[J]. 敦煌吐魯番研究,2015(15):95-109.

[18]Lokesh Chandra(洛克什·錢德拉),Nirmala Sharma.Buddhist paintings of Tun-Huang in the national museum,New Delhi(新德里國家博物館藏敦煌佛教繪畫)[M]. New Delhi,India:Niyogi Books,2012:165,彩色圖版53.

[19]藏川. 佛說地藏菩薩發心因緣十王經[M]//卍新纂續藏經:第1冊. 東京:株式會社國書刊行會:1975:405.

[20]史金波. 敦煌莫高窟北區出土西夏文文獻初探[J]. 敦煌研究,2000(3):1-16.

[21]張總. 地藏信仰研究[M]. 北京:宗教文化出版社,2002:101-107.

收稿日期:2021-11-13

基金項目:2020年度國家社會科學基金一般項目《莫高窟南區崖面遺跡考古報告整理與研究》(20BKG023)

作者簡介:張小剛(1977-? ),男,湖北省武漢市人,歷史學博士,敦煌研究院考古研究所所長、研究館員,主要從事石窟考古與佛教美術史研究。D26321E0-FF9B-4308-AAEA-BD493F5704E9