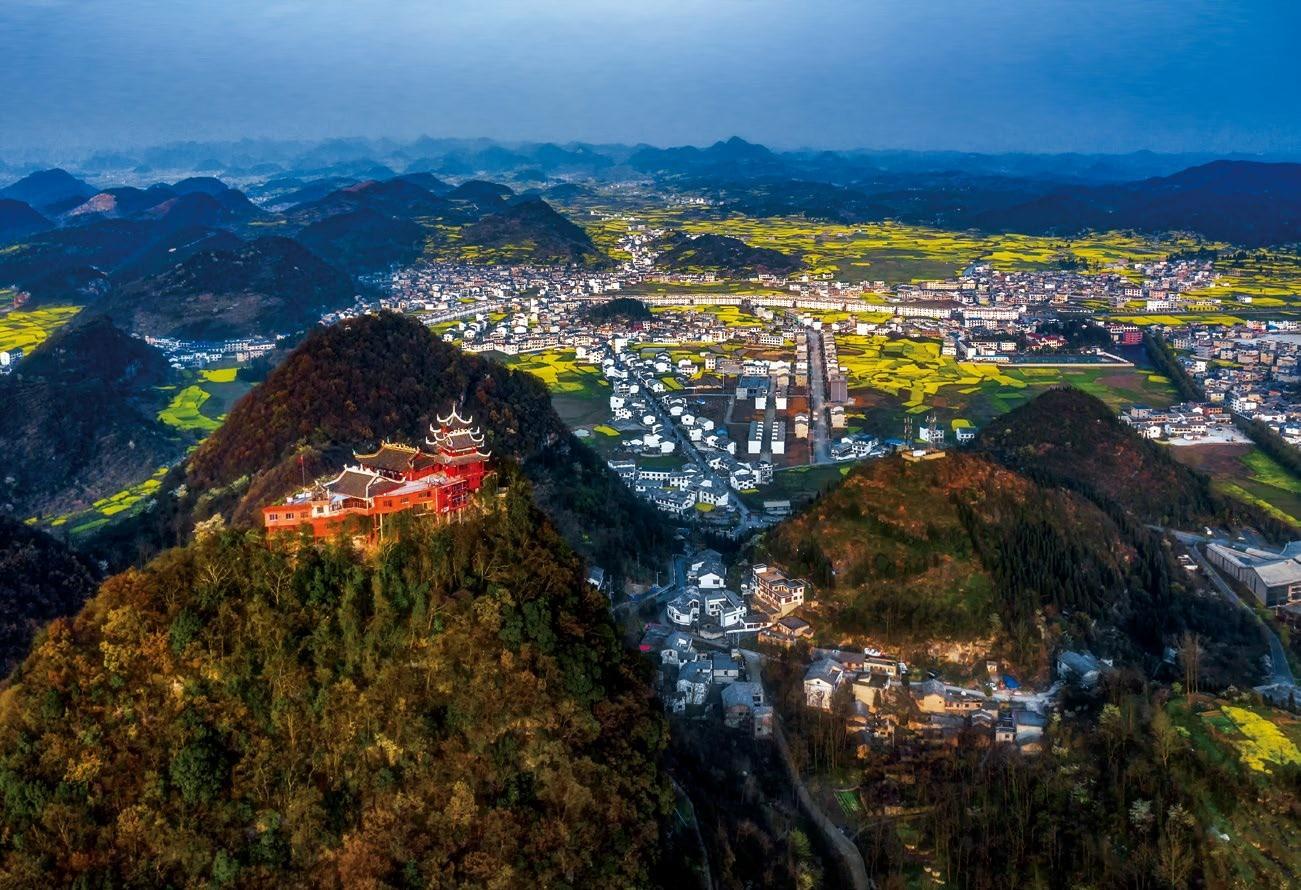

縱覽貴州屯堡群

陽正午

在貴州安順市平壩和西秀一帶,喀斯特地貌的大山深處,有一些村寨。明朝時,從遠方遷入的軍民帶來了獨特的文化,后世人稱之“屯堡文化”。

屯,指軍屯,即士兵駐扎的具有防御性的村寨;堡,指普通移民居住的村寨,民居建筑同樣具有防御功能。走過安順的屯堡,滿眼盡是石頭——石頭城、石頭墻、石頭街道……既有一種古樸蕭瑟之感,又帶有歷史的厚重感。在石街上,也許能偶遇穿明代服飾的婦人,聽她講述屯軍后裔的故事:600年以來,他們守著自然的慷慨賜予,繁衍生息,從亦兵亦農到亦農亦商,將民俗、民風傳唱百年,在這片土地上書寫了不朽的傳奇。

始于“調北填南”的明代屯堡九溪:“屯堡第一村”

明洪武十四年(1381年),朱元璋為剿滅元朝盤踞云南的梁王勢力,派30萬大軍進入云貴高原,戰后沿著滇黔驛道設置衛所,修建城堡,部隊就地駐扎戍邊。

為了云貴高原長治久安,解決糧草轉運的困難,讓部隊自給自足,穩定軍心,朝廷頒布“移民就寬鄉”政策,官兵家眷和大量平民、流民、役夫工匠、犯官等先后入黔定居,開始了亦兵亦農的屯堡戍邊生活。這就是歷史上著名的“調北填南”事件。

安順平壩和西秀區毗連一帶,自古是黔中糧倉,耕地平緩,土質肥沃,享有“黔之腹,滇之喉”的美譽,這些分別來自江南和中原的漢族軍民,多屯駐于此,漸漸地,這一片區域建起明朝軍民的屯堡,大量士兵和移民扎下根來,繁衍生息,異鄉也慢慢變成了后代子孫的家鄉。

安順的中心地帶,有一處最大的屯堡村落“九溪”,因此處九條小溪匯流成河而得名, 有1000多戶人家,近5000人,號稱“屯堡第一村”。它遠離公路干線,相對封閉,所以蘊藏的屯堡遺承文化更為純粹。安順一帶的屯堡中普遍傳唱著這樣的順口溜:“石頭的路面石頭的墻,石頭的瓦蓋石頭的房,石頭的碾子石頭的磨,石頭的碓窩石頭的缸。”九溪也不例外。他們的建筑多用石頭建成,而非木材,并非由于當地木材短缺,而是在冷兵器時代,民居需以軍事防御功能為先。為了防止發生戰事時房屋被焚毀,屯堡人就地取材,開鑿阻燃的堅固石頭作為材料壘砌墻體,建成的寨門固若城門;用石板當瓦鋪設……

曾經每戶人家都設有隱蔽的瞭望孔、射擊孔,隨著和平年代的來臨,這些孔洞再也沒有發揮功能的余地,但九溪居民保留這種久遠的建筑習慣,將它們重新鑲嵌在石墻上,以作裝飾。

九溪的巷道九曲十八彎,縱橫交錯,隨處可見大小門洞和密密匝匝的石頭房子,其中有一條長街橫穿九溪,街上散布著制作銀器、鐵器的小作坊,有些作坊里還橫亙著一條石頭柜臺……石頭在屯堡人生命中如此重要,以致在街上偶爾看到幾棟瓷磚房子時,會令人感到不可思議。九溪的石頭屯堡相比安順的其他屯堡,更具詩意,也許是因為它被農田耕地環繞,濃郁的生活氣息、閑散的鄉村氛圍沖淡了石頭營造的森嚴感。

如果倚在街頭和九溪老人聊天,會聽到很多關于屯堡人的傳說,大多與戰爭有關,其中也夾雜民風民俗的趣事,比如長期以來,屯堡社區中形成的語音和當地方言有很大區別,仍保留著600年前的南京口音;比如在明代男尊女卑的封建社會,漢族女人從小纏足,并以“三寸金蓮”為美為榮,但屯堡人在這一方面實現了男女“平等”,由于屯堡的女性需從事農耕,所以不纏足……

江南首富沈萬三傳奇天龍屯堡:石頭建筑的絕唱

安順屯堡是明代屯堡歷史的縮影,許多傳奇人物還與它有過千絲萬縷的關系,比如元末明初的江南首富沈萬三。

明朝建立之初,因連年征戰,國庫空虛,朱元璋請富豪沈萬三幫助修建南京城近三分之一的城墻。建好后朱元璋很高興,封沈萬三的兩個兒子做官,沈萬三一激動,竟口不擇言說道“出資犒勞三軍”,不幸觸碰了窮苦出身的朱元璋的逆鱗,被流放云南。

彼時,從南京去云貴地區,需先從南京乘船沿長江而上,經武昌府入洞庭湖,然后由洞庭湖改行陸路,沿湘黔驛道進入云貴地區,但云貴地區還殘余元朝梁王的勢力,所以沈萬三無法直接前往,而是輾轉貴州安順、黔西、烏蒙地域。洪武二十一年(1388年),沈萬三折返到安順平壩天龍屯堡,次年在安順府居住了三年。

早在元朝時,天龍屯堡古鎮還是順元驛道,即滇黔驛道上的一座驛站“飯籠驛”。由于明朝的屯兵屯民政策,才逐漸演變為屯堡民居。明朝滅亡后,屯堡人的軍籍也隨之喪失,轉為普通百姓,但他們始終堅守著尚武習俗,并且固守著故鄉江南的生活習慣。他們穿戴著舊時的服飾,以至于被清朝統治者誤認為是苗族的一支。甚至有的屯堡人以屯堡身份為榮,強調自己來自朱元璋的故鄉安徽,自稱“南京族”。

除了獨特的服飾,屯堡的地戲也是一絕。看一場幾分鐘的地戲,更容易理解屯堡文化的精髓。地戲俗稱“跳神”, 因演出不設舞臺,在露天空壩子、田間地頭演出而得名。

屯堡人開辟屯駐之初,占據肥沃的土地,有著良好的屯駐條件,有識之士擔心軍民習慣于安逸的生活,時間久了,荒廢武事,不能保家衛國,于是便借助“跳神”戲形式演武操練,讓屯堡人在農耕和農閑時都不會荒廢軍備,此舉有著寓兵于農的深意。

平日里,人們會聚集在田間、村頭、屋檐或樹下一起說唱取樂,借以熟悉地戲說詞,溫故那些英雄精忠報國的故事和凜然氣節,每逢新春佳節和稻谷揚花時節,便會聚眾表演。一個村寨一堂戲,表演者有二、三十人,皆為男性,由“神頭”,即地戲領頭引領。屯堡人是尚武的族群,所以地戲是不折不扣的武戲,其劇目與屯堡人的軍旅戍邊生活緊密相關,其中30來部戲譜全都改編自古代戰爭題材,如《楚漢相爭》《封神》《精忠傳》《三國演義》《岳傳》《征東》《征西》等等。戲中的內容多是漢文化中的英雄故事,比如薛家將、楊家將、岳家將、狄家將,三國英雄,封神將軍等,以此贊美忠義,頌揚報國的忠臣良將。

據說明代的屯堡人“跳神”時,使的全是真刀真槍,清代廢除屯軍屯民制后,才逐漸換成木制的道具。除了手握“刀槍”,他們還需腰圍彩裙,背插彩旗,額上戴臉譜。當一場地戲拉開帷幕,“戰鼓擂響,大地訇然震蕩,靠旗颯颯,刀槍橫掃烏有之邦,硝煙瞬時彌漫昏暗的演武堂”,一位表演者邁著輕盈的步伐,唱起弋陽腔,如同一闕挽歌,滿是蒼涼和悲壯。表演者施展的舞蹈招式,都與兵器相關,操刀、擋刀、追刀、沖槍、花槍、借槍……短短五分鐘,仿佛帶領旁觀者走過戰火紛飛的600年。

(編輯 羅潤垚)