敦煌莫高窟北涼三窟開鑿次第述論

內容摘要:北涼三窟特指莫高窟第268、272、275窟,三個石窟毗鄰相依,被學界普遍認為開鑿于十六國的北涼時期。北涼三窟彼此之間的關系,是屬于統一規劃還是漸次開鑿,一直未有相關的具體研究。本文嘗試利用石窟考古報告數據,分析北涼三窟的空間占位和空間改造現象。同時,將三個石窟中存在的重修重繪納入考古層位學研究視野,動態把握由這些現象反映出的石窟本體受到干預的時間遞進關系,進而對北涼三窟的開鑿次第進行綜合分析和論述。最后得出結論:北涼三窟目前的面貌是漸次開鑿的結果,第268窟前半部最先開鑿,其次開鑿第275窟及第268窟后半部,再次是第272窟,最后對第268窟進行了擴建,三個窟相繼進行開鑿、擴建,并很有可能于西涼至北涼統治敦煌時期漸次完成。

關鍵詞:北涼三窟;避讓關系;擴建;重修;重繪;開鑿次第

中圖分類號:K879.29? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2022)02-0067-14

On the Excavation Sequence of the Three Northern Liang Caves

at Mogao in Dunhuang

ZHAO Rong

(Archaeological Research Institute, Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract:This paper discusses the construction sequence of caves 268, 272 and 275, the three earliest caves at Mogao also known as the three Northern Liang caves, which are presumed to be have been built during the Northern Liang dynasty in the Sixteen Kingdoms period. No research has been done about the relationship connecting the three caves that might elucidate whether they were built based on a unified plan or built one after the other. According to the data provided in Archaeological Report on Mogao Caves 266—275, and considering the fact that later caves were always built to allow for pre-existing features, this paper analyzes the layout of the three caves and discusses the architectural modifications and overlapping layers of paintings in search of a comprehensive understanding of the excavation process that created these caves.This analysis reaches the conclusion that the three caves were made sequentially, and that the front part of cave 268 was first created, then cave 275 and the rear part of cave 268, and finally cave 272. Various expansions to the caves were made in the same sequence and the caves were likely finished gradually in the Western Liang and Northern Liang periods.

Keywords:three Northern Liang caves; allow for pre-existing features; expansion; restoration; repainting; excavation sequence

北涼三窟主要指莫高窟保存下來最早的、開鑿于十六國北涼時期的第268、272窟和第275窟。雖然早在40年代向達先生已經關注北涼開鑿石窟的地點問題,并提出敦煌間接影響了涼州石窟寺及云岡、龍門。但將“北涼”具體對應此三窟,則是1958年索柏先生發表的文章,認為其中的第272窟和第275窟人物風格與北涼石塔田弘塔更為接近,因而判斷其為北涼開鑿,并強調它的重要性在于第272窟與第275窟為一對窟,但同時也提出兩窟有可能開鑿于西涼的推測{1}。此后,三個窟開鑿于北涼的結論于80年代的石窟考古分期工作中得到體現,代表性觀點見樊錦詩、馬世長、關友惠三位先生合著《敦煌莫高窟北朝石窟分期》一文[1],文中將莫高窟北朝石窟分為四期,其中第268、272窟及第275窟為北朝第一期,開鑿時代為北涼。同期,段文杰、史葦湘等先生均在文章中表述此三窟開鑿于十六國的北涼時代。此后,賀世哲先生也以“北涼三窟圖像研究”為題,對此三窟進行專題概述和研究[2]。另外,對此三窟的年代判斷還存在“北魏說”和“西涼說”。“北魏說”的最早提出者為1941—1943年在莫高窟進行壁畫臨摹的張大千先生,以及受張大千邀請到莫高窟協助研究、記錄的謝稚柳先生{2}。與張、謝二位先生依繪畫風格判斷不同,宿白先生認為三個窟開鑿于北魏則有較嚴密的論述,他曾先后發表文章,探討三個窟的開鑿時間,1956年《參觀敦煌莫高窟第285號窟札記》及1978年《敦煌莫高窟早期石窟雜考》二文,認為北涼三窟的開鑿時間與云岡第一期窟時間相近,但在1989年發表《莫高窟現存早期石窟的年代問題》一文,認為北涼三窟開鑿時間與云岡第二期石窟開鑿時間相近。“西涼說”的代表性學者有王瀧[3]和金維諾[4]先生。另外,對這三個石窟年代學研究的綜述及分析可參考王惠民先生《敦煌早期石窟分期及存在的問題》一文[5]。D1C6F0ED-9320-4E6E-8095-39E977CD5CC3

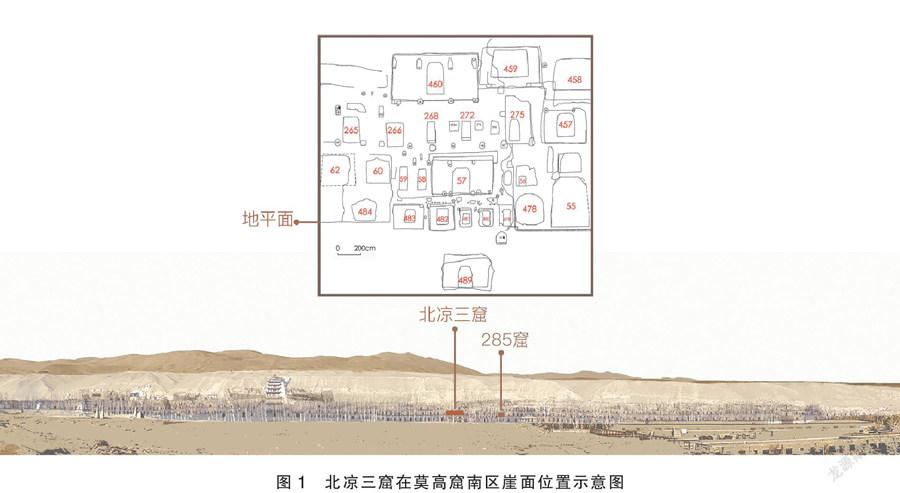

北涼三窟開鑿于莫高窟南區崖面中段上層,彼此緊鄰,其編號由南向北依次為第268窟、第272窟及275窟,其中第268窟包含編號為267、269以及270、271,分布于主室南、北壁的四個小側室。第272窟又包含窟門兩側的第272A和273窟。從上世紀中葉到目前為止,針對三個石窟較有代表性的研究體現在石窟分期斷代、風格歸屬、造像思想等方面,雖然對三個石窟的前后開鑿次第有所涉及,但尚缺乏從石窟本體出發的細致述論,以及針對三個石窟彼此之間關系的具體研究。三個石窟于何時開鑿,與三個石窟間的開鑿次第有不可分割的聯系。因而,本文嘗試利用石窟考古報告數據,分析石窟的空間占位和空間改造現象。同時,將三個石窟中存在的重修重繪現象納入考古層位學研究視野,動態把握時間遞進關系,進而對北涼三窟彼此之間的開鑿次第及原因進行綜合分析和論述。

北涼三窟中的第275窟曾被認為是三個石窟中開鑿最早的石窟,然而在隨后的研究中“普遍認為第268窟的開鑿比275窟早”[6]。在《莫高窟第266~275窟考古報告》(以下簡稱《報告》)中,根據北涼三窟存在的重繪現象,又將其分為三期:“第一期為第268(含267、269、270、271窟)、272(含272A、273窟)、275窟的原創期,塑像、壁畫內容見于第268、272、275窟第一層和第272A、273窟;第二期為267、268窟第二層、第269窟、第270窟、第271窟、第274窟、第275窟第二層;第三期是對272、275窟進行的重修”[7]。三期對應的大概時間分別為:北涼、隋、歸義軍時期。本文研究三個窟初始規劃和開鑿次第,主要聚焦于第一期。

一 北涼三窟所在崖面空間占位情況{1}

莫高窟南區崖面立面圖反映出北涼三窟處于此段中心偏高的位置。若將目前已經處于地表以下的第489窟計算在內,則此處是莫高窟開鑿石窟唯一達到五層之多的區域。第489窟在垂直方向上正對著第272窟,兩窟之間還夾有第一層的第481窟、第二層的第57窟等。從目前地面起算,北涼三窟處于第三層。這一段崖面的第四層則存有第459、460等窟。按《敦煌莫高窟內容總錄》給出的年代和目前的層位,五層石窟所在開鑿面完成的大概時間由早到晚依次為(圖2 上):

1、北涼三窟所在第三層;

2、第489窟所在的負一層{2};

3、隋代第56窟、初唐第57、58窟及第59窟所在第二層;

4、盛唐第458、460窟、晚唐第459窟所在第四層;

5、盛唐第482、483、484窟及中唐第479、478窟所在的第一層。

約十多米長的這段崖體上,早、晚期石窟相間雜處,開鑿時間及重修現象從5世紀持續到10世紀,反映出的崖面占位情況非常復雜。

北涼三窟所在第三層的石窟聯合平面圖顯示,北涼三窟在歷次崖體的崩塌之后仍保留了主體部分,與兩側塌毀過的崖體比較則略顯凸出之勢(圖2下、圖3)。而此段崖體的頂部斜坡,也恰好在北涼三窟所在崖體的左、右兩側,形成兩個扇形的自然風化和以流沙滑漏為現象的地質塌陷形態,側面說明北涼三窟所在崖體相對堅固。位于北涼三窟北側的崖頂,其扇形塌陷區域的跨度直達第285窟南側,反映了這一段崖體在歷史時期的崩毀情況(圖1)。

北涼三窟在崖面占位方面不僅體現出位居中心、地質堅固的優勢,而且晚至曹氏歸義軍時期所修建、位于崖面第一層的第61窟和第55窟兩座大型石窟,恰好位于北涼三窟兩側,形成脅護之勢。

2011年出版的《報告》針對這一段崖體外立面存在的巖孔遺跡進行分析,認為三窟“在歷史上或許有過一定的規劃”[7]243。簡言之,崖體外立面特征顯示,在歷史某一時期,三個窟可能具有組合窟的特性。馬德先生也曾認為此三窟作為一組完整的佛教建筑群,于北涼時期一次完成[8]。

崖面立面圖顯示三個窟開鑿在相同的水平面,平面圖則表明第275窟的開鑿方向不同于相鄰的其他石窟。第275窟方向為東偏北2度,第272、268窟方向分別為東偏南5度及東偏南8度[7]48,97,151,第275窟與第272、268窟在開鑿方向上相差7—10度(圖4)。除此之外,三個窟相距也異常緊密,最近處相距僅10cm左右。由于同期開鑿的石窟有可能采用相對一致的開鑿技術和標準,因而開鑿方向的差異有可能暗示出開鑿時間的差異。

二 北涼三窟的空間形態與重修、

重繪現象

北涼三窟的內部空間形態獨特,且存在較為復雜的重修、重繪現象,在歷史上使用頻率較高。石窟的重修、重繪一般發生在自然災害、人為損毀、長時間廢棄之后,或表現為以空間改造為目的進行的修葺。特別是第268窟,在隋之前就經歷了二次以上重修、重繪和改造,因而目前遺留的現象十分復雜。

1. 第268窟

第268窟在北涼三窟中體量最小,平面縱長方形,平頂,西壁上半段開小淺龕,塑一身交腳佛;南、北兩側壁各開鑿有兩個小禪室。早在1986年,已有學者認為第268窟是北涼三窟中最早開鑿的石窟[6][8]58,其中第270窟曾經過兩次重修[6]。也有學者提及第268窟前段壁面存在泥層覆蓋現象,推測第268窟全面重修的下限在魏都遷洛后不久[9]。《報告》同樣指出第268窟東端的第269窟及第270窟甬道口沿存在較厚泥層覆蓋的跡象,并認為泥層覆蓋現象并不一定遍及全窟[7]53。趙聲良先生提出西壁龕有可能為晚期制作[10]。馬德先生認為第268窟西壁及窟頂之畫塑為北涼原作[8]55。

第268窟目前可見的重修跡象,包括以下幾方面:

1)甬道口沿

以第268窟南壁東側即第269窟拱形甬道門沿為例:位于第268窟南壁、第269窟甬道東側的表面泥層,覆蓋了底層暴露出的一段素面光滑、“薄如蛋殼”的白粉層。此重層一直延續至甬道門沿,從甬道門沿上方敷泥裂隙可見,甬道口沿上部某些部位覆蓋泥層的厚度達到了近10cm。第268窟北壁東端的第270窟甬道門周邊也存在類似現象[7]95,這樣做相當于縮小了原甬道門,降低了甬道門高度,是對原甬道門的修補和再造(圖5)。D1C6F0ED-9320-4E6E-8095-39E977CD5CC3

2)窟頂壓角泥桁條

窟頂部與四壁交接處一周墻角塑有寬約5cm,厚約3cm的壓角泥桁條。第268窟南壁東側與窟頂相接處有一段破損,其上的壓角桁條可見明顯的兩層敷泥,表面泥層敷彩,厚度約1cm,底層無任何顏料附著的痕跡,較光滑。推測原因為:其一,該段墻角壓角桁條為重修時第二層塑作;其二,制作窟頂泥桁條的技術要求(圖6)。

3)壁面裂隙

窟頂表面泥層及彩繪與第268窟表層壁面都應為一次性修建完成。除窟頂東側壓角桁條存在兩層敷泥外,窟頂中部,位于第269、270窟與267、271窟之間的壁面存在貫通至南、北壁面的表層壁面裂隙,后經近代填泥修補。這一裂隙出現于窟頂由西向東第三組平棋正中的位置,與石窟南北方向橫斷面水平。可推測是表層泥皮收縮所致,但也不能排除此處崖體存在大面積橫斷裂隙的可能。

4)地面高度的變化

第269、270窟與第267、271窟地面高度不同,兩者與第268窟主室地面高度也不同,相當于五個被區隔的空間共有三種地面高度。位于第268窟東側的第269、270窟地面相對保持在同一高度,平均高于目前第268窟主室地面約16cm(圖7下)。位于第268窟西側的第267、271窟地面,以及第268窟西端臺地相對保持在一個高度,高出目前第268窟主室地面約12cm(圖7上)。第267窟和第271窟目前甬道口無門檻,或被清末穿洞所毀。第269窟和第270窟設置門檻,且高度高于第269及270兩窟地面約15cm,高于第268窟主室地面約30cm。窟室地面高度存在差異的事實,目前并無相關研究。敦煌地區目前已知的禪窟案例中(包括北區生活區),也尚未發現與第268窟相似的情況。

第268窟主室南、北兩側壁面下端,與西端臺地高度相近位置,存有規則且水平分布的壁面破損,很有可能是歷史上某時期下挖地面、補修泥壁后再次脫落的結果。窟內四個禪窟地面都曾抹有細泥,且第269、270窟甬道門檻實為粘土壘砌后在表面敷以細泥所成。綜合多種因素,可以推測,第268窟內部幾種地面高度的變化與石窟空間改造存在密切聯系,其主室地面與四個附屬禪窟地面存在前后重修再造的關系。

發生在第268窟第一期較為明顯的重繪現象,是西壁龕下壁面的供養人繪跡。賀世哲先生曾認為第268窟西壁龕下供養人畫像經過兩次重修,表層是北涼供養人像,與炳靈寺第169窟建弘題記處的供養人像風格類似,北涼供養人畫像下還覆蓋有一層供養人像,形象不明[6]。

2. 第272窟

第272窟開鑿在第268窟和第275窟之間。平面方形,穹隆形覆斗頂,西壁開龕,塑一尊等身坐像。入窟甬道為拱券頂。第272窟較為明顯的修繕痕跡基本發生在晚近,如:南、北壁清代穿洞痕跡;西壁龕內坐像頭部及雙手的補修;入窟甬道頂部的補修等。而明顯的重繪發生在西壁龕外兩側壁面下部位置,繪制的供養人覆蓋了底層原繪的三角垂幔紋,屬于五代及宋時期的重繪。據《報告》描述,“第272窟不存在泥層的重修覆蓋,僅存在顏料層的覆蓋,共有兩層”[7]100,即指此供養人繪跡。馬德先生對第272窟的看法是:“第272窟現無北涼改建前的痕跡,可能在法良原建窟的基礎上根據佛殿的需要作過擴建。”[8]59

雖然第272窟第一期不存在明顯的重修現象,卻存在《報告》亦未提及的重繪現象,即:第272窟西壁存在的改繪痕跡。改繪主要發生在西壁上半部紅底色的壁面,目前表層繪有供養天人或供養菩薩,被覆蓋的底層壁畫原繪有千佛。

西壁龕外南、北兩側底層原繪千佛的排列形式和上下分欄與南、北壁千佛相似,只是并未延及窟頂西披。龕南、北兩側千佛各為5排8列,共80身。但千佛之間的間隔排列不似南、北壁千佛緊密,也無分欄和底層草稿彈線(圖8、9)。從題材內容來看,西壁的改繪,將千佛全面覆蓋。從千佛保留了較明顯的繪跡判斷,有可能是繪制完成后,經歷過褪色才被第二次重繪所覆蓋。千佛有可能著紅色通肩袈裟,結禪定印,目前僅頭部和手部輪廓顏色尚存,隱約能看到頭光及背光痕跡。原繪極有可能使用了易褪色的紅色植物顏料。表層重繪后,由于底層千佛膚色所用顏料具有較強的附著力和排他性,致使覆蓋其上的表層重繪顏色逐漸褪失。但需注意的是:西壁底層千佛的繪制方式不同于第272窟南、北兩側壁,千佛頭部和手部顏色之下透出的仍然是最底層的紅色,而非素壁本身。這意味著在繪制千佛前,該壁面有可能已被大面積涂成紅色。

3. 第275窟

第275窟是三窟中最大的一個石窟。平面長方形,平頂加兩面披的盝形頂,西壁不開龕,通壁塑一身交腳雙獅座菩薩,兩側壁上半部各開三個小淺龕,內塑4身交腳菩薩及2身思惟菩薩,東壁大部已毀,甬道僅存南側壁下半段。從目前第275窟表面現狀看,重修主要發生于較晚時期,特別是10世紀曹氏家族對周邊石窟的修繕及第61窟{1}和第55窟的開鑿,有可能帶動包括第275窟在內崖面的整體修繕。

由于第275窟位于崖頂一處沖溝或風化塌陷處的南側(圖1),窟頂有可能因崖體受到持續的雨水滲透而導致敷泥垮脫。第275窟頂部前段,以及甬道北側的崖體有可能在這一長期外力作用下,受地震影響,在歷史某一時期崩圮或漸次塌毀。這也有可能是在第275窟修建隔墻以支撐窟頂的原因之一。雖然后半段窟頂足夠堅固,沒有發生整體垮塌,但持續的水分滲透導致頂部敷泥連帶表層巖體完全脫落,形成目前頂部加固后的形態。

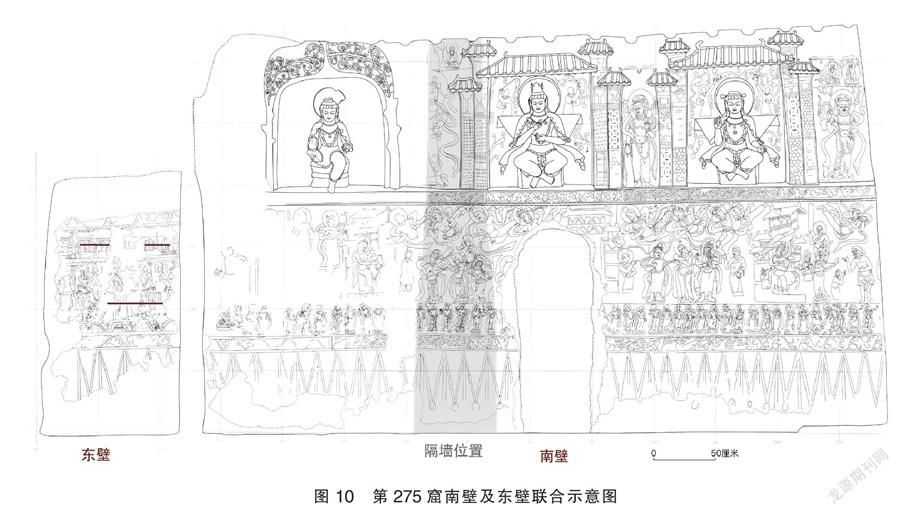

第275窟較為明顯的重修是窟內隔墻的徹建,其位置在第275窟南、北壁東起第一龕和第二龕間(圖10),隔墻從地面至窟頂對石窟攔腰進行了完全封堵,敷泥彩繪,并留有進出的甬道。與隔墻敷泥彩繪同時期的重修還包括對隔墻以東部分,原第275窟南、北壁東側及東壁進行敷泥彩繪。

因加固需要,1991年敦煌研究院文物保護研究所對第275窟隔墻及與隔墻同期的重層壁畫進行了拆除和剝離,除保留北壁部分重層壁畫外,其余壁畫均貼附于第275窟前部保護加固的支撐體墻面上。拆除和剝離后露出的屬于第275窟第一期的繪跡包括:第275窟南壁、北壁、窟頂被隔墻封堵的部分;隔墻以東,南壁下半部分;隔墻以東原東壁下半部分。東壁與窟頂相連的上半段崖體早已坍塌,目前第275窟東壁殘存高約180cm、南北寬約110cm、東西長約120cm的一段崖體。崖體上殘存損毀嚴重的原東壁壁畫一幅。《報告》認為是石窟建成后,歷史上第一次重修的繪跡{1}。除此外,記錄在案的對第275窟的結構性改動還包括:1964年對坍塌的窟頂前部進行的保護修繕和加固;1965年對清末鑿出的第272窟與第275窟之間的穿洞進行了封堵。D1C6F0ED-9320-4E6E-8095-39E977CD5CC3

事實上,第275窟東壁目前所定義的重修,有可能是石窟建成后,歷史上第一次進行重妝或改繪后遺留的現象。目前被剝離出的東壁殘損嚴重,東壁與南壁轉折處的表面涂繪層也幾乎損毀殆盡。東壁無明顯泥層敷蓋現象,但可以在表層不足毫米厚的白粉層下,發現原初壁面構圖的土紅色水平分界線痕跡,較明顯的共有兩條:一條位于離地面約150cm處,另一條位于離地面約105cm處(圖10)。離地面較近的這條分界線剛好與南壁構圖分界線即佛傳故事與供養菩薩分界線高度相同。意味著原壁在此位置的壁面構圖規劃與南壁相吻合。因此,東壁的這次重修屬于敷蓋白粉層后的重繪行為,重繪前的東壁有可能存在與窟頂損毀同一外力因素作用所導致的殘損。

三 北涼三窟之間的開鑿次第

與避讓關系

上述三個石窟的重修重繪現象,部分反映了歷史上三個石窟的改造和修繕情況。以下結合三個石窟在空間形態上的關系,分析其成因及開鑿次第。

1. 第268窟的開鑿次第及存在的避讓關系

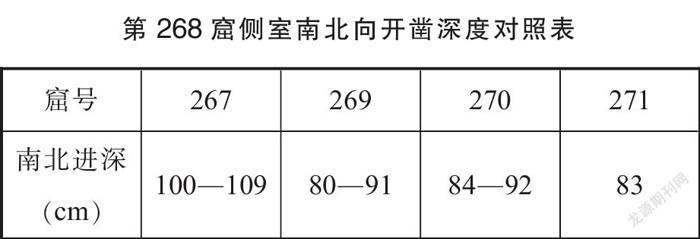

1)側壁四個禪室的南北進深及形態

第268窟平面形制并不十分對稱,特別是位于西半段的第267窟及第271窟,兩者不但面積存在差異,其與第268窟東半段第269及270窟的大小也存在差異。而第269窟及270窟則呈較為對稱的布局,彼此之間大小及面積相近。第271窟南北進深約83cm,與同為北側的第270窟南北進深相差約10cm,與第267窟南北進深相差17—26cm(見下表)。

第271、267窟所在的位置分別緊鄰第268窟兩側的第272、266窟,有可能涉及開鑿時間先后對崖體空間的利用、占位和避讓已有石窟的情況。第267窟與第266窟最窄間距約13cm,第271窟與第272窟最窄間距約16cm。在石窟開鑿的早期,崖面空間相對富裕的情況下,間距如此之近,一方面說明早期石窟對崖體的利用較充分,另一方面也暗示石窟空間有可能存在先后開鑿和彼此避讓的關系(圖11)。

據此推測:相比其他三個禪室的開鑿深度及形態而言,第271窟南北進深較淺或是為了避讓第272窟南壁,表明第271窟開鑿時第272窟已經開鑿完畢。第267窟南北進深比其它三個禪窟都深,說明開鑿時其與第266窟的距離相對比較遠,存在盡可能向南側擴展的趨勢,而且第267窟開鑿時,266窟也已經開鑿完成。

2)與南、北兩側石窟之間關系

如果第271窟避讓了第272窟,第267窟與第266窟之間原本留有充足的空間,則說明第272窟開鑿時,留給第272窟的崖面空間并不富裕。如果再關注第266窟及第272窟的空間形態,會發現兩者的甬道深度恰好都避開了第270和第269窟的崖面占位,第266窟采取的措施是盡量遠離,而第272窟則加長了甬道以避開第270窟。這一現象說明存在第272窟避讓第270窟、第266窟避讓第269窟的態勢。也從另一方面說明,第268窟前半部、后半部、第272窟及第266窟的開鑿存在時間差。

將各窟之間的避讓關系與上述第268窟的重修重繪以及3種地面高度并存的現象同時進行考慮,結合壁面重層敷泥位置信息,可以將第268窟主室空間劃分為兩大部分,即:第268窟前半部(包括第269、270窟)、第268窟后半部(包括第267、271窟)。這兩部分存在先開鑿、后擴建再整體重修的情況,由此導致了第268窟地面高度及平面形制的變化。最早的開鑿面有可能僅為目前第268窟前半段。關于重層的位置信息,《報告》也指出:“南壁西側小窟(第267窟),門道西壁中段殘破處,可見泥層下露出的礫石面,泥層厚約1cm,未見重層,或可說明重層不一定遍及全窟。”[7]53

擴建工程拓展了原有石窟的縱深,由于原窟高度的限制,在擴建過程中,第268窟主室有可能歷經兩次地面下挖,第一次由第269、270窟地面高度下挖4—5cm,并在此高度面上開鑿了第267、271窟,致使第269、270窟內部地面相應升高。

在對擴建好的石窟整體重修時,對前部有光滑素壁的一段與后部新開鑿礫巖面統一覆蓋泥層,可能是造成表面泥壁出現裂隙的原因之一;在下挖地面后開鑿的第267、271窟,甬道門相對較低,從另一方面證明存在下挖地面和規約窟門尺度的情況。為了使四個禪室的甬道門保持高度一致,對原窟第269、270窟甬道門進行了修補和縮小處理,形成圖5所示甬道門處近10cm厚的泥層。

3)主室形制

第268窟主室地面形制并非規則的縱長方形,而呈現由東向西逐漸拓寬的態勢。西端地面寬約120cm,東端寬約85cm,相差35cm,并且西壁略呈弧形,說明在擴建時有意識拓寬了石窟,或是為西壁塑繪留出一定空間。

另外,第268窟東南轉角處殘存約15cm寬的東壁,北壁靠近地面相應位置留有一凸出北壁約4cm、屬于原礫石面的石塊,《報告》判斷為原第268窟甬道北壁[7]49。若此,如果推測第268窟原窟東壁凸出北壁10cm,那么原窟入窟甬道口寬度將僅為63cm,與第269窟甬道口寬度相當,以第269窟空間比例判斷,第268窟最初的規模可能僅有現主室前部一隅見方。

綜合分析以上情況,對第268窟的開鑿和重修過程試作以下推測:第268窟的開鑿擴建存在由單室—雙室—拓鑿(雙室地面升高)—四室(雙室地面再次升高)的過程。

單室:由上述推測判斷,第268窟入窟甬道寬度僅與第269窟甬道寬度相當,最初開鑿為單室,即目前第268窟主室東部,南北寬約85cm見方的區域,地面高度有可能與第269、270窟目前高度一致,此階段不一定會敷泥,因此碳十四測年無法作用于此。或可考慮樂僔開窟的相關推測{1},開鑿為單龕的原因,推測除了初期嘗試性開鑿階段,窟室普遍偏小外,也存在早期坐禪用窟室大小有一定制度規定的可能。

雙室:其次,單室發展為雙耳室窟。即在原窟主體上進行全面拓深、拓高,由前所述窟頂及壁畫裂隙的位置,主室地面約為長方形,即目前268窟主室前半部的格局,地面高度不變,總體高度約為160cm。于窟前部對稱開鑿第269窟與第270窟,并整窟進行敷泥,素壁,主室窟頂浮塑壓角桁條。窟內未鑿建龕像。D1C6F0ED-9320-4E6E-8095-39E977CD5CC3

拓鑿(雙室地面升高):再次,推測在不長的時間內,整體石窟進行了第三次重修,這是一次向崖面深處拓鑿以及地面下挖以升高窟室空間的過程。窟室高度與第268窟西端矮臺一致,形成目前第268窟主室基本面貌。整窟敷泥彩繪,并于西壁開龕造像。

四室(雙室地面再次升高):此后,于主室兩側壁開鑿第267、271窟,為使地面高度與第272窟及275窟保持一致,又對第268窟主室地面再次進行下挖,形成窟內西龕前地面的矮臺,第267窟和第271窟地面隨之升高,第269窟和第270窟地面亦再次升高。

2. 第272、275窟的開鑿及其與鄰窟的避讓關系

第268窟的開鑿擴建與第272、266窟存在避讓關系,第272窟的開鑿與第275窟亦是如此。第272窟開鑿時除了對第270窟有所避讓外,其甬道長度超過了第275窟,同時在開鑿高度上對第275窟有所避讓。因此,第272窟整窟開鑿或擴建的時間晚于第268窟雙耳室窟,也晚于第275窟的開鑿。

從三個窟聯合平面圖判斷,第272窟主體進深長達274cm,西壁與北壁相交處地面及窟頂投影正好位于第275窟南壁上層中龕的位置,而且平面投影關系有所重合(圖11)。假設第272窟開鑿時高度不進行限制,必然存在打破第275窟南壁中間闕形龕龕底的可能。另外,第272窟西北角在開鑿時很有可能已經對第275窟南壁有所損毀,清代的穿洞也剛好位于該處,該穿洞被打通前,有可能已存在自然的洞穿現象。

從三個窟立面位置關系圖分析(圖12),第272窟與第275窟相距最近處不足10cm,說明其中一窟開鑿時空間有限。第272窟窟頂北側的高度與第275窟南壁上層龕的龕底剛好錯開,彼此相距約18cm。與此同時,第272窟南壁的高度明顯高于北壁,說明在開鑿時,北壁有可能因避讓了第275窟上層龕而在開鑿高度上受限。而第275窟南、北壁上層龕的高度位置相當,形態比較均衡對稱,未表現出空間受到限制的現象。第272窟窟頂南披壁面抬升角度較北披陡直,卻在中途突然轉向平緩,并調整到目前窟頂平面高度(圖12)。這樣做的原因,極有可能是為保持窟頂的相對平整規則,也從另一方面證明,第272窟北側因為避讓第275窟而在高度上受到了限制。

由于加固保護,北涼三窟地面已經盡被水泥覆蓋,無法判斷原初地面情況。但立面圖反映三窟地面高度基本保持一致。正是第268窟二次開鑿過程中將地面下挖,從而與第275、272窟地面保持了一致(圖12)。不僅如此,第268窟內部整體高度也與第272窟壁面高度不相上下。

3. 開鑿次第及原因推測

綜上,推測三個窟的開鑿順序為:在原先第268窟單室或雙室禪窟存在的前提下,在其北側一定距離外新開鑿了第275窟,緊接著在第268窟雙室窟和第275窟的夾峙間開鑿了第272窟,這之后又對第268窟進行改擴建,使其成為四室禪窟,方始形成目前三窟看似統一規劃的局面。

至此,北涼三窟短期內未再發生結構上的重大變化,直到第275窟隔墻的壘徹。形制為覆斗頂窟的第272窟,甬道長度與石窟主體的比例關系,在莫高窟早期不存先例。西魏第249、285窟同為覆斗頂窟,但甬道長度都相對較短,不具備可比性。而第266窟形制與第272窟有相近之處,其甬道長度仍比第272窟甬道短。

由以上分析,雖然不能完全確定第268窟開鑿、擴建的時間,重修前后窟室空間的確切變化以及具體功能的轉換,但透過一系列現象可以推測,在第268窟主室和附屬小禪室擴建為目前形制的過程中,使用人數的增加、新功能及新制度產生的訴求是導致其內部空間形制變化的主因。而第268窟最初很有可能是供一人修行的單室禪窟或具二耳室的雙室禪窟。

四 作為歷史現象的重修重繪

除了石窟開鑿存在先后,三個窟在建成及統一規劃后也存在數次重修重繪現象。而石窟表面的重修重繪現象往往會對石窟研究者的判斷造成影響。早在1951年敦煌文物研究所對莫高窟的勘查期間,北涼三窟存在的這一復雜現象已被提及。當時以第267—271窟表層為隋代風格壁畫,而將其稱為隋窟,因存在表層下剝出魏畫的事實,又強調“這是一個魏窟所改的。當然這只是現在所能判定的,可能還有些石窟經過后代重繪尚未被發現”[11]。

事實上除了北涼三窟,重修重繪現象普遍存在于敦煌北朝早期石窟中。特別是重繪,如北魏第259、251窟,即便是窟頂較高的位置,仍然存在重繪痕跡。同樣,這一現象也普遍存在于河西地區十六國北朝時期開鑿的石窟,如文殊山、金塔寺、炳靈寺以及麥積山石窟等。

以麥積山為例,如魏文斌先生所指出:越早期石窟的共性之一就是被后代重修的情況越多,而北魏晚期是麥積山重修的高峰期。麥積山部分早期石窟重修發生的位置及性質大概包括:1)石窟內的結構性改造:如麥第51窟北魏晚期對正壁上端兩側的小龕縮小處理,并添飾以龕楣龕柱;麥第155窟北魏晚期將景明正始年間開鑿的石窟改造,填堵正壁龕兩側小龕。2)改塑人物形象:如麥第51窟正壁脅侍菩薩改為兩弟子;麥第155窟將兩側壁菩薩改為兩弟子。3)添塑人物形象:如麥第100窟給三壁上部小龕及兩側壁大龕內的小龕添加脅侍菩薩、在正壁主尊下方兩側加塑影塑供養人等。至少在北魏時期,重修和改造石窟的現象普遍存在于麥積山石窟[12]。

敦煌藏經洞出土文獻也反映出重修與重繪在莫高窟歷史上普遍存在。如Ch.00207號文書《乾德四年重修北大像記》有曹氏大規模重修第96窟的記載。從宋乾德四年(966)五月開始對原建于唐延載元年(694)的第96窟進行了重修。該窟在晚唐文德年間(888)曾由張淮深重修過一次。966年的重修,因下層柱木析損,從五月二十一日到六月二日,每天用306個俗僧勞動力,3672個工,12天即完成,并記曹元忠及夫人遷居南谷[13]。第61窟東壁自北側第一身比丘尼到第七身于闐公主像實施過重繪,重繪時間約在980年左右,與建窟下限的顯德四年(957)相隔23年。重繪的原因,賀世哲先生認為是為祝賀曹延祿娶于闐公主李氏或于闐公主李氏為慶賀其夫曹延祿被北宋王朝新授“太保”[14]。從所例舉文獻中可以約略統計出石窟重修間隔的時間。第61窟對供養人的重繪,不涉及對石窟的修繕,間隔時間至少為23年。第96窟涉及對較大型石窟的重修,時間間隔100年以上,但不能排除期間有小型的修補或供養性質的重妝。D1C6F0ED-9320-4E6E-8095-39E977CD5CC3

5世紀左右,北方重修舊有的寺廟和窟龕也相當普遍。《高僧傳》中就記有多條有關重修重建寺宇的內容,如卷五竺法汰條,提到法汰所居瓦官寺在晉興寧中由沙門慧力乞為寺,當時僅有堂和塔。到法汰居住時,修拓房宇,依地勢起重門。法汰卒于晉太元十二年(387),當知修繕和在舊寺基礎上增建在4世紀已不鮮見。竺法護譯于3世紀的《正法華經》中也涉及對寺廟及造像的修繕功德:“若繕壞寺,修立形像,功德志性,有百福相。”[15]因此,隋唐前發生于北涼三窟的重修重繪現象也是時代旨趣及宗教習俗的反映。

結 論

由以上分析說明,北涼三窟存在一個先后開鑿和重修重繪的過程。總結三個窟的開鑿次序如下(圖13):

首先,初始階段,開鑿了第268窟前身,其形態為單室單龕,僅容一人的方形小禪窟,可能不存在泥壁;

第一階段:單室小禪窟擴建為含第269、270窟的雙耳室禪窟,主室地面下挖,窟內粉以白色素壁,主室窟頂僅有一周壓角泥桁條;

第二階段:距離第268窟北側一段距離開鑿了第275窟,第275窟的開鑿考慮了石窟之間相隔一定距離,窟內進行塑像及壁繪;

第三階段:產生特別需求,拓鑿第268窟主室,此過程可能與第275窟的開鑿同時進行。

第四階段:第268窟與第275窟之間開鑿了第272窟,第272窟頂部和平面的開鑿受到第275窟上層龕底高度及南壁所在位置的空間限制,采取了避讓措施;甬道避讓第270窟而加長,石窟高度避讓第275窟上層龕而受限;進行塑像和彩繪,西壁有可能僅涂紅色后繪制簡單千佛;

第五階段:第268窟兩側壁開鑿第271、267窟;縮小第269、270窟甬道門;對南北側壁及四禪室進行泥層覆蓋并彩繪,此后,第268窟地面再次下挖,以便與第272、275窟地面高度保持一致。第272窟此后又經歷重繪,對原繪褪色的情況進行了彩繪修補,改繪了整個西壁。

總體而言,北涼三窟由第268窟前期形態——第275窟開鑿——第272窟開鑿——第268窟擴建的這一開鑿過程倘能成立,其統一規劃的時間若在北涼,則整體開鑿時間會相應提前,特別是考慮第268窟西壁供養人畫像下還覆蓋有一層供養人像,三個窟最早被開鑿的時間很有可能陸續發生在西涼到北涼之間。若三個窟統一規劃于北魏,則要考慮開鑿次第之間的時間間隔,而前期開鑿也必然會涉及西涼及北涼的經營。本文對北涼三窟開鑿次第的論述,是依石窟現象而做的邏輯推理,尚存不完善之處,期待對此有興趣的學者指正。

本文雖未探討第272A及第273窟,但其與第269、270窟“雙室禪窟”的性質之間可能存在密切關系。以對龕的形式表現兩身坐禪僧,在其后的第285窟再次出現。坐禪僧身份是佛教體系中的傳說人物,或與莫高窟創建期活動的僧人相關,亦或是兩者的兼顧?將是未來需要繼續關注的問題。

而以北涼三窟陸續開鑿于西涼到北涼的結論,考慮部分復雜的重修重繪,有可能體現出將實用空間轉換為紀念空間的特性,如275窟東壁的重繪。那么,禪龕用來紀念和表現當地僧團領袖的情況亦不無可能。與敦煌佛教有關的僧史中除366年創窟的樂僔、稍晚的法良,還有十六國時期的曇無讖和曇摩密多的事跡。因此,北涼三窟的開鑿、續修必然與在敦煌活動的同期僧人相關,其功能和形制體現出的應是當地僧團的需求和信仰。

參考文獻:

[1]敦煌文物研究所,編著. 中國石窟 敦煌莫高窟(第一卷)[M]. 北京:文物出版社,1982.

[2]賀世哲. 敦煌圖像研究——十六國北朝卷[M]. 蘭州:甘肅教育出版社,2006.

[3]王瀧. 甘肅早期石窟的兩個問題[M]//1983年全國敦煌學術講座會文集·石窟藝術編(上). 蘭州:甘肅人民出版社,1985.

[4]金維諾. 甘肅十六國時期的造像與壁畫,國際敦煌吐魯番學術會,1987年.

[5]王惠民. 敦煌早期石窟分期及存在的問題[J]. 石河子大學學報(哲學社會科學版),2015(6).

[6]賀世哲. 從供養人題記看莫高窟部分石窟的營建年代[M]//敦煌莫高窟供養人題記.北京:文物出版社,1986:197.

[7]敦煌研究院,編. 莫高窟第266~275窟考古報告(第一分冊)[M]. 北京:文物出版社,2011:244-247.

[8]馬德. 敦煌莫高窟史研究[M]. 蘭州:甘肅教育出版社,1996:56.

[9]夏朗云. 麥積對莫高窟早期石窟斷代問題的啟示——麥積莫高均存在北魏全面重修十六國石窟的情況[M]//

2004年石窟研究國際學術會議論文集(下).上海:上海古籍出版社,2006:949.

[10]趙聲良. 敦煌石窟早期佛像樣式及源流[M]. 南華大學敦煌學研究中心. 敦煌學:第二十七輯. 臺北:樂學書局有限公司,2008:239.

[11]敦煌文物研究所. 敦煌石窟勘察報告[J]. 文物參考資料,1955(2):53.

[12]魏文斌. 麥積山石窟的重修——以初期石窟為主考察[M]//麥積山石窟藝術研究所,編. 石窟藝術研究:第一輯.北京:文物出版社,2016:89-93.

[13]史葦湘. 世族與石窟[M]//敦煌研究文集. 蘭州:甘肅人民出版社,1982:158.

[14]賀世哲. 敦煌研究文集[M]. 蘭州:甘肅人民出版社,1982:252.

[15]正法華經:卷1[M]//大正藏:第09冊:70.

收稿日期:2020-10-24

作者簡介:趙蓉(1973-? ),女,敦煌研究院考古研究所副研究館員,博士,主要從事石窟考古及宗教美術研究。D1C6F0ED-9320-4E6E-8095-39E977CD5CC3