基于TOPSIS熵值法的中國傳統化石能源安全測度研究

王 磊 李世然 張 崗

(山東財經大學國際經貿學院,濟南 250014)

引 言

作為能源消費大國,中國早在10年前就已躍居世界第一能耗大國的位置。2020年,中國能源消費總量更是首次逼近50億噸標準煤,同時在能耗結構方面,煤炭、石油和天然氣等化石能源比重仍高達84.1%,可以看出,傳統化石能源仍在我國能源消費中占據主導地位,能源安全在未來中長期仍是我國國家安全的關鍵部分。當前,我國能源安全面臨著諸多挑戰:(1)資源需求量大,能源供給壓力長期處于高位。我國經濟在改革開放以后飛速發展,經濟體量越來越龐大,也就需要越來越多的能源支撐,由于能源供給不足所造成的能源威脅也就越來越嚴重;(2)能源結構不平衡。我國煤炭資源豐富,但石油、天然氣資源相對匱乏,作為世界上最大的原油以及天然氣進口國,巨大的能源進口量直接拉低了我國能源安全水平;(3)我國能源開采技術與發達國家仍有差距。本世紀以來,發達國家依靠能源革命開始實現一定程度上的能源供給保障,我國則仍處于能源需求大于供給的局面,對外依存度較高;(4)國際局勢動蕩不安。石油、天然氣仍是影響全球各國經濟、政治、軍事和社會發展的重要戰略資源,作為進口大國,我國在開展對外發展合作的過程中也始終將能源合作作為重要的考量因素。2020年,新冠肺炎疫情沖擊全球,造成石油價格波動較大,由于我國石油進口量高,從而在一定程度上降低了石油安全,但對于天然氣和煤炭影響較小。2022年2月,俄烏沖突導致國際油價8年來首次突破每桶100美元大關,國內能源安全受到影響。中東地區一直是世界各方勢力關注的焦點,伊拉克、敘利亞等國家戰亂頻繁,國內政局持續動蕩,這些問題共同威脅著世界的和平與安全。近年來隨著 “一帶一路”倡議的提出,中國與西亞各國的交流合作逐漸增多,但該地區頻發的政治風險也阻礙了 “一帶一路”沿線國家和地區的能源合作。這些能源問題共同影響著中國的傳統化石能源安全,所以結合當前國際復雜局勢大背景及我國的新發展格局,對我國的能源安全進行精準測度并提出對策,已成為亟需研究的問題。

1 能源安全評價方法研究綜述

伴隨國內學者對能源安全研究的不斷深入,能源安全測度方法的選擇成為研究能源安全問題的關鍵一環。國內外關于能源安全測度的方法眾多,按照指標集成處理的不同,在單指標評價方面,針對能源使用的多元化程度評價,一般通過結合信息論方法,測定系統的香農-威納指數(SWI)來進行評價;針對能源貿易市場集中度的評價,一般通過赫芬達爾-希爾曼指數(HHI)測算;針對一國能源進口對國外的依賴程度評價,一般通過能源進口依存度指數測定;針對一國能源價格的波動程度評價,一般通過能源價格指數測定;針對能源消耗對環境的影響程度評價,一般通過使用碳強度指數測定。

近年來,伴隨能源問題的愈加復雜化,單一指標在進行能源整體安全性評價方面已經不足以反映核心問題,越來越多的學者開始基于集成評價指標進行相關測算評價。有學者運用德爾菲法、主成分分析法,以及采用綜合石油消費依存度、原油儲量替代率等指標,設計全新的指標體系,對能源安全進行測度 (何賢杰等,2006)[1];王小琴 (2016)[2]則利用層次分析法、加速遺傳算法、熵值法、灰色關聯分析法以及排序方法等分析工具,構建能源安全評價體系;胡建波等 (2016)[3]基于PSR模型的構建,研究能源供應壓力與能源安全水平之間的關系問題;郭玲玲等 (2015)[4]運用系統動力學理論,對我國能源安全系統的發展模式進行模擬,并提出保障國家能源安全的建議;王陸新和潘繼平 (2019)[5]選用了熵權系數法和綜合評分法,從數量、質量和生態3個方面來評估我國的石油安全情況;李云鶴等 (2020)[6]基于我國天然氣能源安全評價模型的構建,對我國天然氣能源安全水平進行量化評估;史丹和薛飲源 (2021)[7]則運用熵權法、 TOPSIS和灰色關聯分析相結合的方式,測度中國的能源安全水平,并針對影響中國能源安全性的關鍵因素進行分析并提出對策。通過前文分析,單指標評價的相關研究方法,其優勢在于能夠清楚直觀的考量和評價核心目標因素對能源安全性的影響,而缺陷在于,不能對能源安全性進行整體性評價,對不同影響因素之間的關系也不能做出系統性分析。與之相對,集成評價方法的優勢在于,能夠從整體上對能源安全進行測度,而缺陷在于對于各種方法的適用性,學術界還存在一定的爭議。但總體來說,面對國內外越來越復雜的各類影響因素,針對集成指標的評價方法愈加成為當前能源安全問題研究的主流選擇。本文也從該角度出發,基于多維度構建中國傳統化石能源的安全評價指標體系。

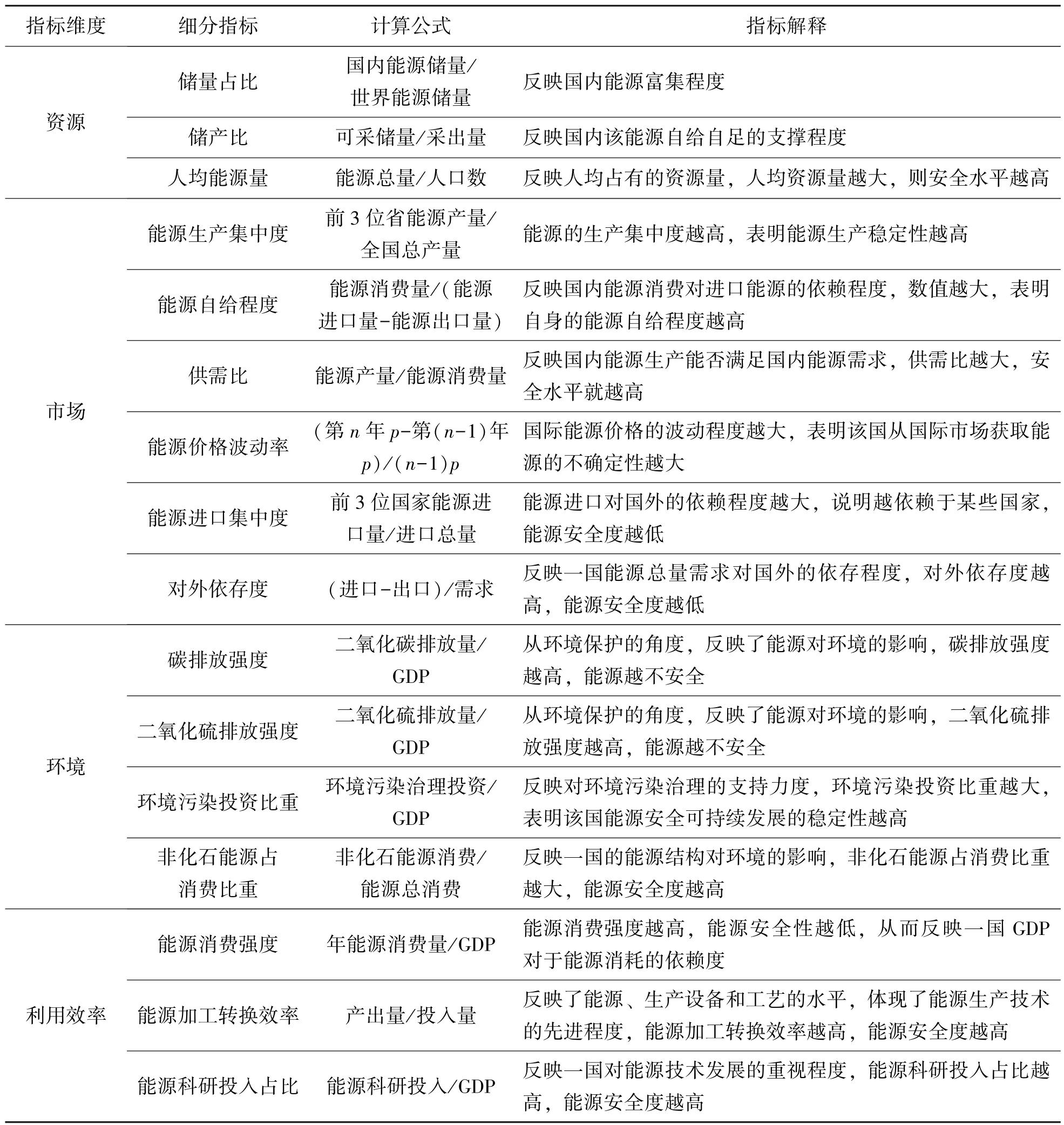

2 能源安全評價指標體系構建

一國的能源安全所涉及的影響因素指標非常復雜,因此相關問題分析需要構建科學合理的能源安全評價指標體系。本文在借鑒國內外文獻基礎上,充分結合本文針對中國傳統化石能源安全性的分析需要,從資源、市場、環境和利用效率4個維度,共選取16個指標,構建中國能源安全指標體系,見表1。

表1 中國能源安全評價指標體系構建

3 能源安全測度

3.1 研究方法選擇

本文以中國傳統化石能源的安全性為分析對象,對煤炭、石油和天然氣3種能源進行分析,同時構建綜合能源安全評價指標系統,在分析能源整體安全度的基礎上,還測算影響因素的指標權重,分析哪些方面的因素對能源安全性影響較大。因此,結合本文從整體到結構,再到局部的研究需求, 借鑒王小琴(2016)[2]、 史丹等(2021)[7]的研究方法,選擇熵值法和TOPSIS法相結合的集成評價方法,通過熵值法確定指標權重,利用TOPSIS法測定最終結果與最優解的歐氏距離,達到科學測定能源安全性的目的,對中國的能源安全進行評估。

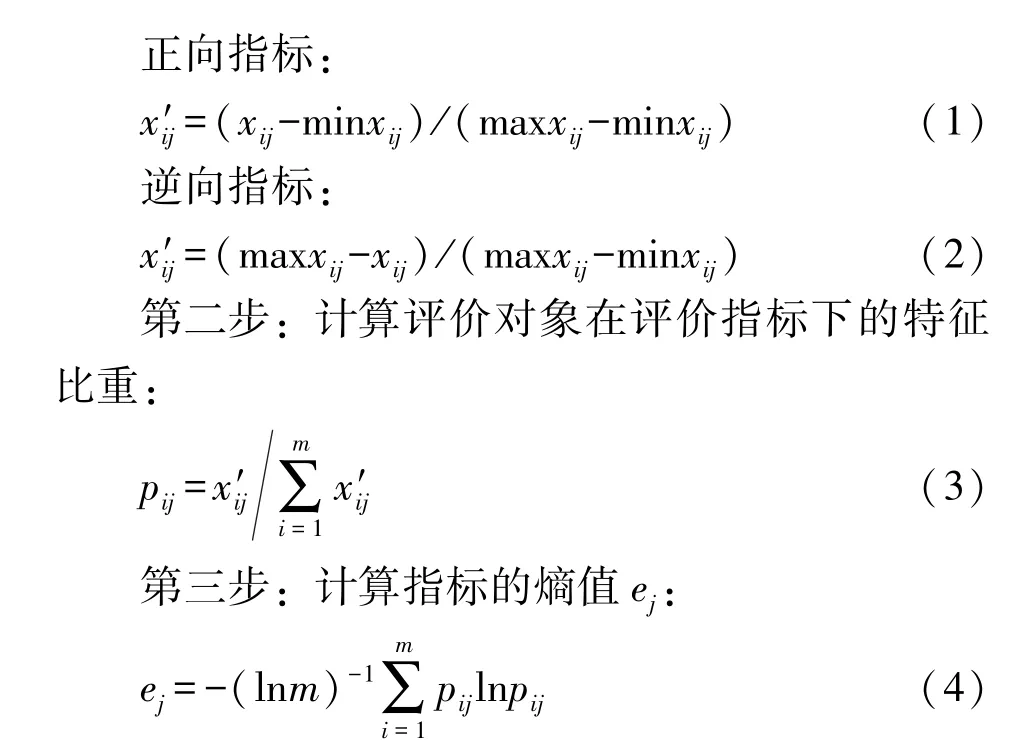

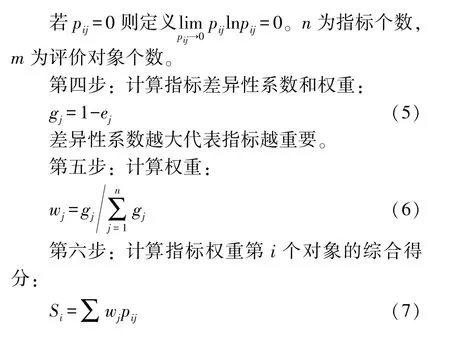

(1) 熵值法

熵原本是一個物理學概念,越來越多的學者將其引入信息論,運用熵測度信息的不確定性,信息熵越小無序度就越小,表明指標的可靠性就越高;信息熵越大無序度越大,表明指標的可靠性就越低。在信息論中存在以下函數關系式H(x)=-∑f(x)lnf(xk), 其中等式右邊表示所提供的信息,由信息就可以得出等式左邊的信息熵H(x)。指標變異程度越大,提供的信息越可靠,信息所對應的權重也就會更大,反之亦然。因此,熵值法主要是通過檢驗信息的無序程度,從而得出信息可靠程度,也就得到了每個信息相應的權重,從而對各個對象進行綜合評價。

(2) 雙基點法(TOPSIS)

雙基點法(TOPSIS)是一種逼近于理想值的排序方法,其原理是針對歸一化的原始數據矩陣,計算得出每個指標的正負理想解,得出正負理想值,繼而分別構成問題解決的最佳方案和最差方案。該方法主要是測算已有方案與最佳方案之間的距離大小,距離越小,方案越優,反之亦然。

3.2 評價方法的具體設計

(1)利用熵值法獲得客觀權重

第一步:指標標準化處理:i表示年份(i=1,2,3,…,n), j表示指標(j=1,2,3,…,m)。

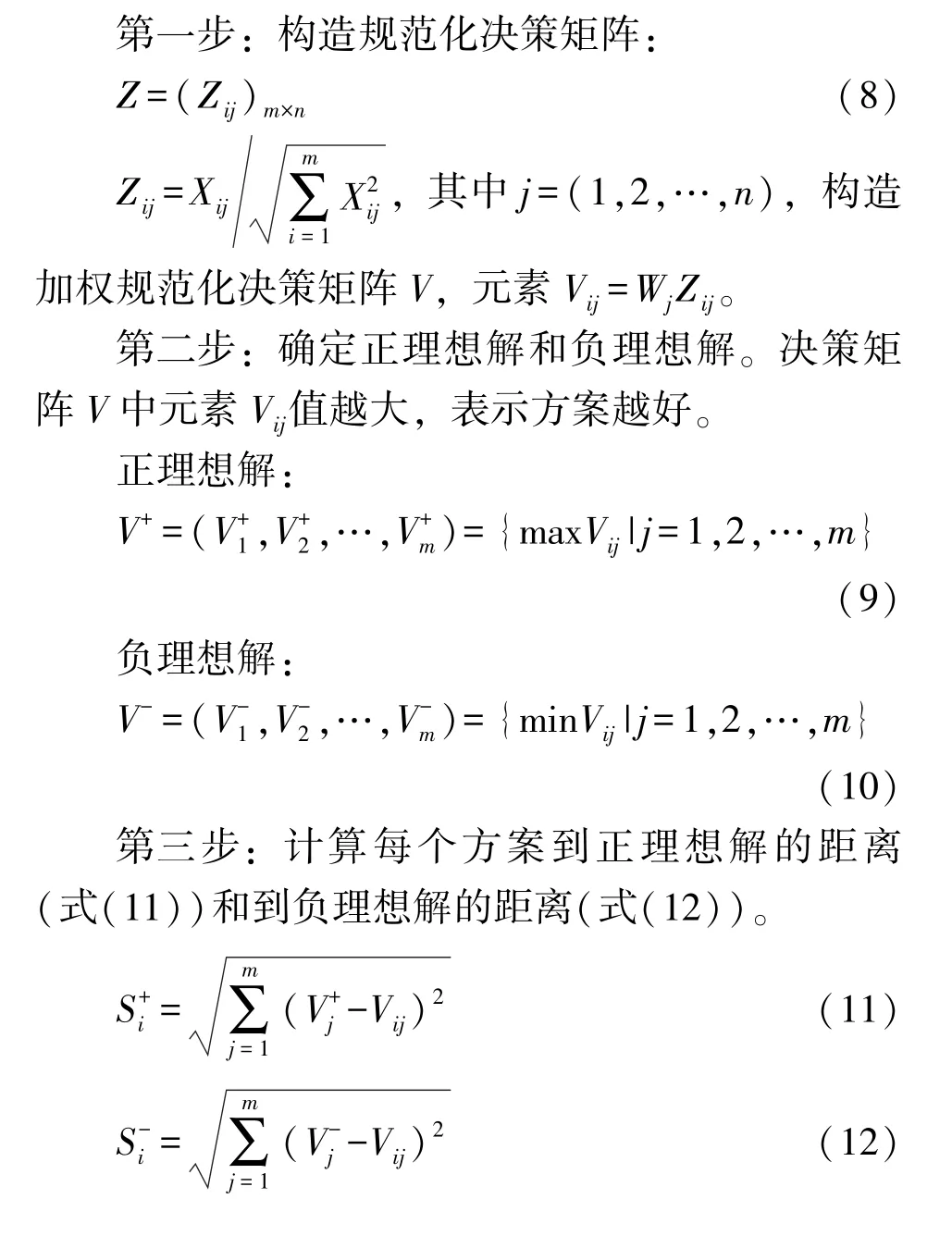

(2)利用TOPSIS法計算相對貼近度

由于各個指標之間在量化方面存在著差異,所以要想更好地比較,必須把這些指標的原始數據進行規范化處理。

并按相對貼進度大小排序,Ci的值越大,表示整體水平越優。

3.3 數據來源

本文的實證數據中,國內能源可采儲量、世界能源可采儲量、國內能源產量、世界能源總產量、能源生產量、能源消費量、能源各年價格等均來自 《BP世界能源統計年鑒》;可采儲量、采出量、人口數、GDP、環境污染治理投資額等均來自 《中國統計年鑒》;能源產量、總產量、能源的加工轉換產出量、能源加工轉換投入量等均來自 《中國能源統計年鑒》;能源總進口量等數據來自 《中國礦業統計年鑒》。

4 對我國傳統化石能源的安全性測度及綜合評價

4.1 TOPSIS熵值法測度結果

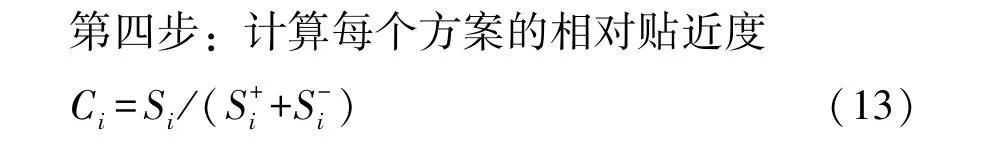

根據式 (6),可得16個指標的客觀權重,即可以得出16個指標對3種傳統化石能源的影響程度。

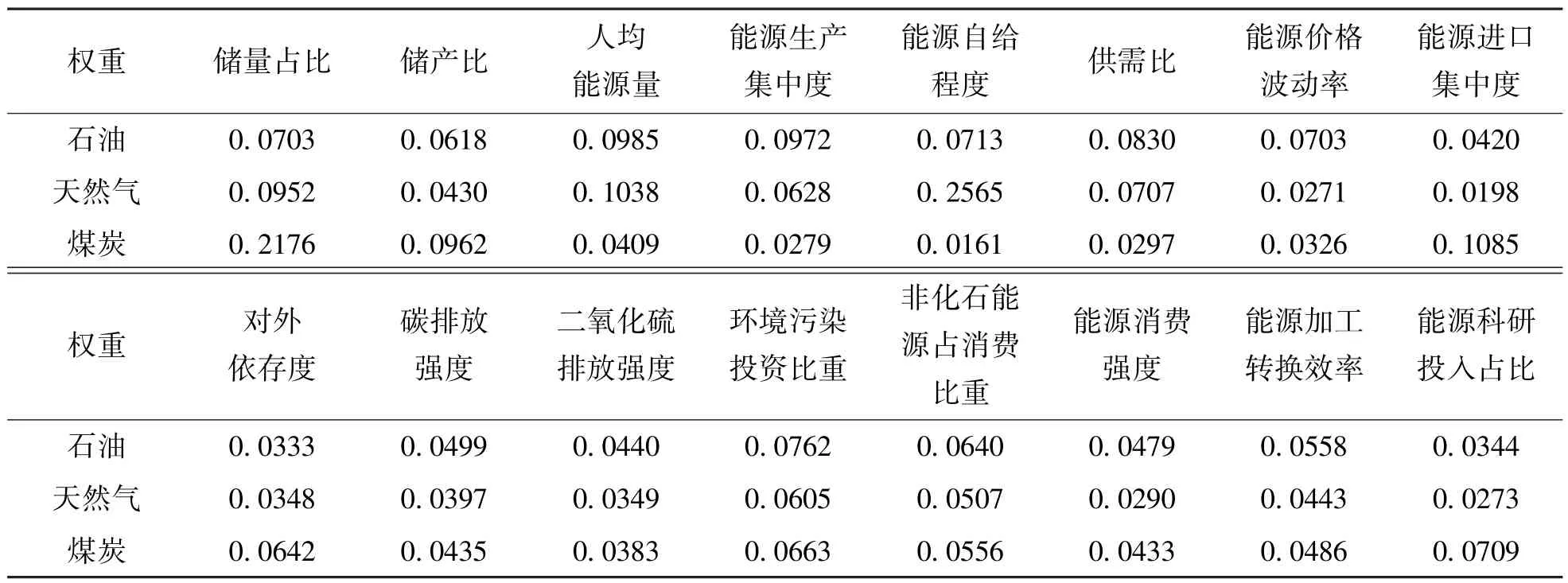

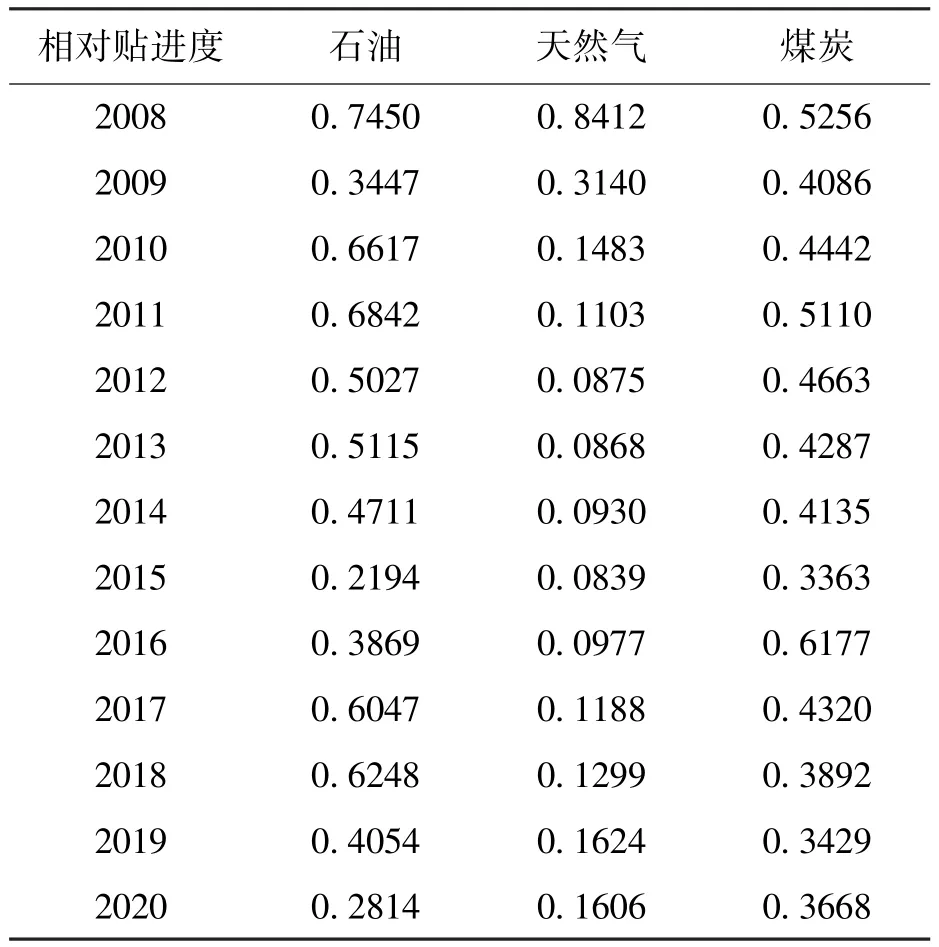

根據式 (13),可以得出3種能源歷年的相對貼近度,同時也可得出3種能源歷年的安全水平。

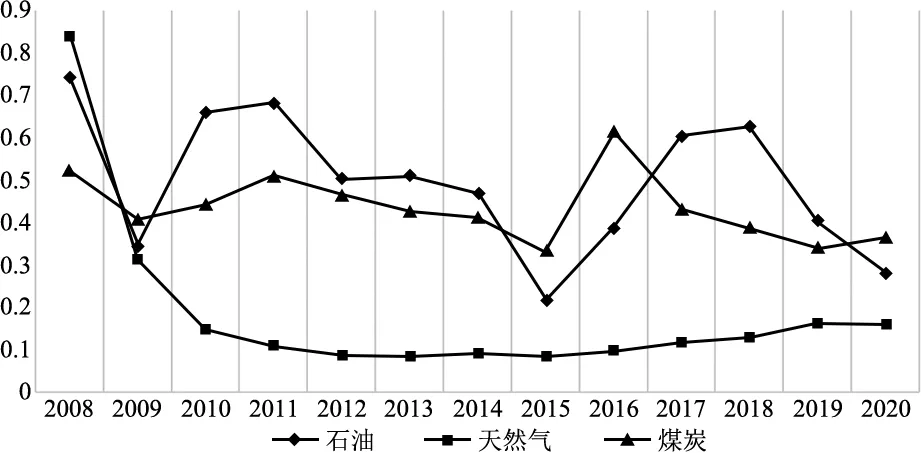

從3種化石能源的安全性水平方面來看,根據評價結果顯示,2008~2020年,我國3種化石能源安全水平在0.1~0.9之間波動,雖然最高的安全水平達到了0.84,但波動幅度較大,所以從穩定性和整體情況來看,我國的能源安全水平并不高。通過比較3種能源之間的安全水平,煤炭和石油的相對貼近度平均值分別為0.49和0.44,平均值較高,而天然氣的相對貼近度平均值為0.19,水平較低。石油的相對貼近度最高達到0.75,而最低為0.22,波動幅度為0.53;天然氣的相對貼近度最高達到0.84,而最低可至0.08,波動幅度為0.76;煤炭的相對貼近度最高達到0.62,而最低為0.34,波動幅度為0.28。整體來看天然氣相對貼近度的平均值最低且波動幅度最大,所以安全水平最低;石油的相對貼近度水平的平均值和波動幅度都處于中間水平,所以安全水平居中;煤炭的相對貼近度水平的平均值最高和波動值最小,所以安全水平最高。因此在石油、天然氣和煤炭3種化石能源安全性比較中,煤炭安全性最高,天然氣安全性最低,石油處于中間水平。

4.2 能源安全測度結果分析

如表2所示,影響石油、天然氣和煤炭資源安全性的最大單指標因素分別是人均能源量、能源自給程度和儲量占比,其中,人均能源量和儲量占比都屬于資源類維度,表明對于能源安全水平來說,一國本身占有這種資源的豐富程度對能源安全仍是最為重要的。2008年以來,3種能源的安全形勢都呈現 “V”形特征,從歷年的能源安全性水平來看,2015年能源的安全水平最低,2018年能源的安全水平最高,且能源的安全水平在2008~2015年期間基本處于持續下降狀態,在2015年達到最低值之后開始提升,但是安全水平還是總體處于較低水平。

表2 中國傳統化石能源安全性的各影響指標客觀權重

表3和圖1顯示,石油的安全性在所統計區間最早的2008年處于最高水平,此后至2015年呈下滑趨勢,主要是因為隨著我國經濟發展對石油資源需求量的上升,再加上2008年金融危機之后國際石油價格波動較大,進口量的增加加劇了石油的不安全性。2015年,中國石油安全達到最低水平,之后石油安全水平開始回升。這是因為2015年石油國內產量已經達到峰值,之后開采量雖然有所下降,但得益于國際油價大跌,加之 “一帶一路”倡議的提出,使得石油的安全性得到提高。2019年之后,世界經濟下行、中美摩擦加劇、新冠肺炎疫情蔓延等種種因素造成國際環境惡化,石油供應國之間競爭加劇,導致石油價格不穩定,且各國之間能源合作減少,使得石油安全性再次下降。

表3 中國各類傳統化石能源的整體安全測度

圖1 中國各類傳統化石能源的整體安全測度折線圖

近年來,天然氣的安全性程度一直處于較低水平,結合我國能源消耗的實際情況,在2008年金融危機之前,中國的傳統能源消耗還是以石油、煤炭能源為主,天然氣消耗占比不高。2008年之后,金融危機減緩各國經濟發展進程,國際環境愈加復雜,加之碳減排和環境保護的持續壓力,我國在能源消費方面除了加快煤炭資源淘汰的同時,開始逐步增加對天然氣資源的消耗比重。由于我國天然氣資源與石油一樣均較為匱乏,伴隨前者消耗規模的快速上升,表現出如測算結果顯示的天然氣能源安全性在低位維持的局面。2010年,美國頁巖氣革命的爆發,對天然氣的價格產生了沖擊,天然氣價格的上升,使其在清潔能源中的競爭力不斷下降,安全性也隨之下降。2012年之后,天然氣的能源安全性才開始逐步上升。因為我國加大了對天然氣的開采力度,2015年我國天然氣探明儲量為3.7萬億,2018年探明儲量快速增長至8.1萬億,在16個指標中天然氣的能源自給程度是權重最高的,這在一定程度上提升了天然氣能源的整體安全性;另外,自2013年“一帶一路”倡議提出之后,我國在對外能源合作方面增加了更加多元化的能源進口渠道和投資合作項目,這對我國在天然氣外部資源輸入方面提供了較為有力的保障支撐。

煤炭能源的安全性方面,測算結果顯示,作為3種傳統化石能源中波動幅度最小的,煤炭的安全性整體呈緩慢下降的趨勢,原因是中國本身的煤炭資源較為豐富,且在16項指標中其儲量占比的權重是最大的,這就決定了煤炭的安全性水平總體呈相對平穩態勢;另外,在近年來全球社會持續推進環境保護和減少碳排放的國際大背景趨勢下,煤炭作為環境污染的重要因素,再加上燃燒效率較低的弊端,必然成為我國碳減排任務的重要陣地。因此總結來看,我國煤炭資源安全性所呈現的相對平穩態勢,是在國家積極參與全球碳減排,推進實現 “碳達峰”和 “碳中和”目標背景下,主要對煤炭資源實施替代戰略所造成的。

5 政策與建議

伴隨中國近年來綜合國力的日益增強,國際經濟政治影響力不斷提升,我國能源戰略應從以前的 “被動防御”向 “主動輸出”轉變。我國應繼續基于各種區域經貿合作協議,在國際市場上更加多元化的主動拓展能源進口渠道,保障能源進口穩定。測算結果顯示,能源的國內儲量對能源安全仍有著十分重要的影響。作為資源相對匱乏的能源消費大國,對外能源合作一直是我國開展對外經貿活動、保障能源資源供給的重要內容。自2013年我國開始推進 “一帶一路”倡議至今,能源合作一直都是最為重要的項目內容,而其中作為 “一帶一路”重要樞紐的中亞地區,其石油和天然氣儲量都占世界總儲量的20%左右,因此我國應繼續基于 “一帶一路”倡議,提高與 “一帶一路”沿線國家的合作,增強資源供給的穩定性與可靠性;另外,我國在新能源產業、能源金融、能源技術等領域發展迅速,應基于上述方面在不同市場主動推進對外出口和開展合作,形成能源產業發展的良性循環。尤其在全球各國共同推進環境治理和碳減排的大背景下,針對傳統化石能源消費主體地位與化石能源環境污染之間的固有矛盾,中國應繼續加強參與全球能源治理,嚴格履行碳減排責任,加大對傳統能源開采技術和碳減排技術的研發投資,同時提高清潔能源研發力度。基于環境治理角度,采取多渠道并行的能源資源開發戰略,力求達到我國碳減排壓力與能源安全之間的平衡發展。