馬鈴薯不同栽培模式試驗初報

王巧榮

(甘肅省莊浪縣農業技術推廣中心,744600,甘肅莊浪)

甘肅省莊浪縣屬于大陸性季風氣候,是典型的旱作農業大縣,現有耕地6.11 萬hm2,其中梯田5.68 萬hm2。土壤類型主要為黃綿土和黑壚土,耕層深厚,肥力中等,十分有利于馬鈴薯生產。馬鈴薯是莊浪縣第二大糧食作物,年播種面積3 萬hm2以上,是最具有地方優勢的特色農產品,也是直接銷售的拳頭產品和加工增值的農產品,是莊浪縣農民增加經濟收入的主要來源,為全縣的精準扶貧和脫貧攻堅作出了突出貢獻,也必將為今后的鄉村振興發揮重要作用。

1 材料及方法

1.1 供試材料

化肥選用尿素(N 質量分數為46%)、磷肥(P2O5質量分數為14%);地膜厚為0.01 mm,幅寬為120 cm;秸稈為已收獲的玉米秸稈;馬鈴薯品種為莊薯3 號。

1.2 試驗地概況

試驗在莊浪縣趙墩鄉大莊村山地梯田實施。前茬為小麥,土壤為黃綿土。耕層養分平均值分別為:有機質14.41 g/kg,速效氮58.72 mg/kg,全氮0.82 g/kg,速效磷25.18 mg/kg,全磷0.74 g/kg,速效鉀181.74 mg/kg,全鉀20.34 g/kg。pH 值8.61。

1.3 試驗方法

試驗共設5 個處理:T1黑色全膜通用模式;T2秸稈起壟覆蓋模式;T3黑色全膜壟作穴播模式(CK);T4秸稈平鋪模式;T5白色全膜通用模式。試驗隨機區組排列,重復3次,小區面積為19.8 m2(3.3 m×6 m)。于4月8 日播種,其他管理方法同當地大田。生育期內調查記載生物學特性及經濟性狀,收獲時各小區隨機抽取10 株考種,按小區收獲計實產。

2 結果與分析

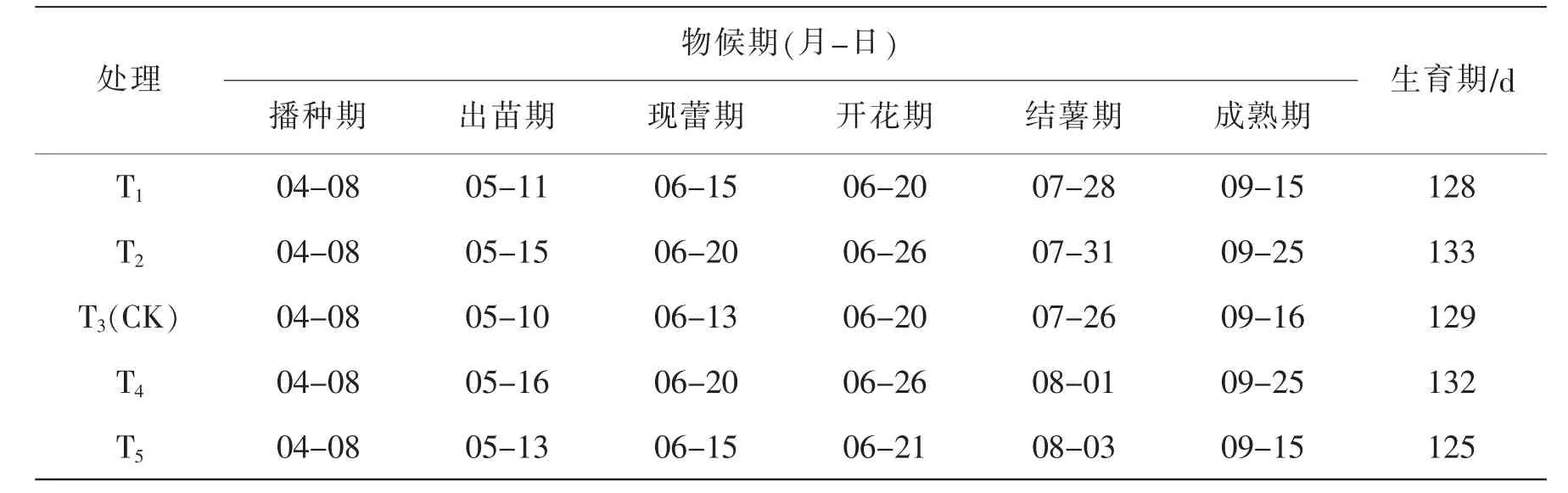

2.1 不同處理對馬鈴薯試生育期的影響

由表1 可知,不同的栽培模式,對于馬鈴薯的生長有著顯著的影響。出苗期最早的是處理T3(CK),為5 月10 日;其次是處理T1,較處理T3(CK)晚1 d;其余處理依次是處理T5、處理T2、處理T4,分別為5 月13 日、5 月15 日、5 月16 日。現蕾期最早的是處理T3(CK),為6 月13 日;其次是處理T1和處理T5,同為6 月15日,較處理T3(CK)晚2 d;最晚的是處理T2和處理T4,同為6 月20日,較處理T3(CK)晚7 d。開花期最早的是處理T1和處理T3(CK),同為6 月20 日;其次是處理T5,為6 月21日,較處理T3(CK)晚1 d;最晚的是處理T2和處理T4,同為6 月26日,較處理T3(CK)晚6 d。成熟期最早的是處理T1和處理T5,同為9 月15日,較處理T3(CK)早1 d;其次是處理T3(CK),為9 月16 日;最晚的是處理T2和處理T4,同為9 月25日,較處理T3(CK)晚9 d。生育期最長的是處理T2,為133 d,較處理T3(CK)長4 d;其次是處理T4,為132 d,較處理T3(CK)長3 d;處理T3(CK)為129 d;處理T1為128 d,較處理T3(CK)短1 d;最短的是處理T5,為125 d,較處理T3(CK)短4 d。綜上所述,處理T2秸稈起壟覆蓋模式和處理T4秸稈平鋪模式的馬鈴薯出苗期、現蕾期、開花期、成熟期均晚于處理T3(CK)黑色全膜壟作穴播模式,生育期均長于處理T3(CK)黑色全膜壟作穴播模式。

表1 不同處理馬鈴薯物候期及生育期

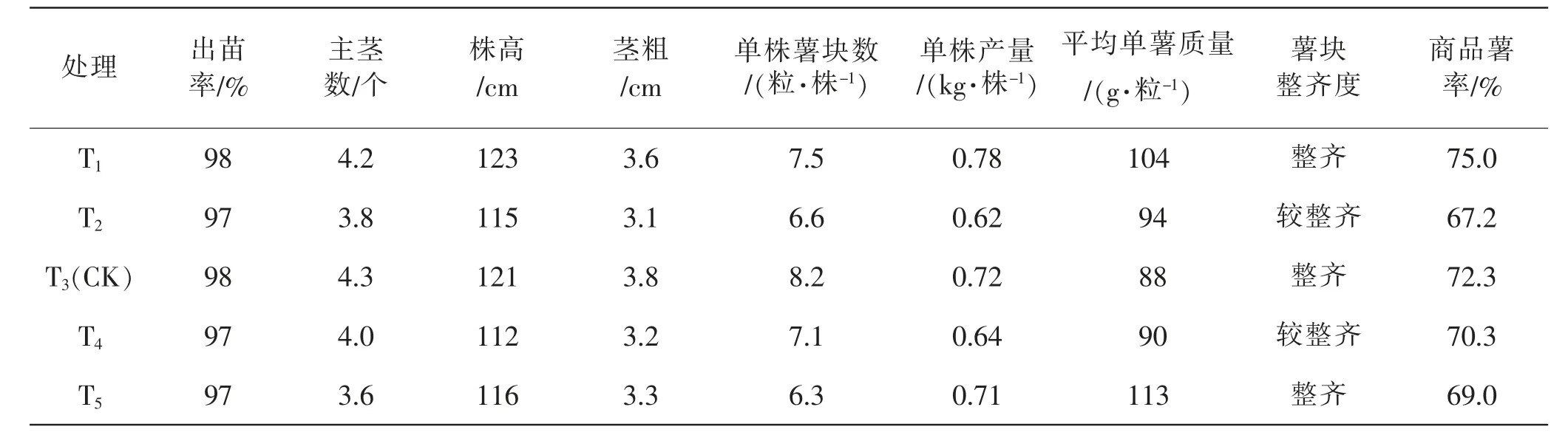

2.2 不同處理對馬鈴薯經濟性狀的影響

由表2 可知,影響出苗率的因素不是種植方式,處理T1和處理T3(CK)同為98%,處理T2、處理T4、處理T5同為97%,較處理T3(CK)低1 百分點;但不同的種植方式對馬鈴薯主莖數、株高、莖粗、單株薯塊數、單株產量、商品薯率均有一定的影響。主莖數最多的是處理T3(CK),為4.3個,其余依次是處理T1、處理T4、處理T2、處理T5,分別為4.2 個、4 個、3.8 個、3.6個,較處理T3(CK)依次少0.1 個、0.3 個、0.5 個、0.7 個。株高最高的是處理T1,為123 cm,較處理T3(CK)高2 cm;其次是處理T3(CK),為121 cm;其余各處理依次是處理T5、處理T2、處理T4,分別為116 cm、115 cm、112 cm,較處理T3(CK)分別矮5 cm、6 cm、9 cm。莖粗最大的是處理T3(CK),為3.8 cm;其余各處理依次是處理T1、處理T5、處理T4、處理T2,分別為3.6 cm、3.3 cm、3.2 cm、3.1 cm,較處理T3(CK)分別小0.2 cm、0.5 cm、0.6 cm、0.7 cm。單株薯塊數最多的是處理T3(CK),為8.2 粒/株;其余各處理依次是處理T1、處理T4、處理T2、處理T5,分別為7.5 粒/株、7.1 粒/株、6.6 粒/株、6.3 粒/株,較處理T3(CK)分別少0.7 粒/株、1.1 粒/株、1.6 粒/株、1.9粒/株。單株產量最高的是處理T1,為0.78 kg/株,較處理T3(CK)高0.06 kg/株;處理T3(CK)為0.72 kg/株;其余處理T5、處理T4、處理T2分別為0.71 kg/株、0.64 kg/株、0.62 kg/株,較處理T3(CK)分別低0.01 kg/株、0.08 kg/株、0.1 kg/株。平均單薯質量最大的是處理T5,為113 g/粒,較處理T3(CK)大25 g/粒;其次是處理T1,為104 g/粒,較處理T3(CK)大16 g/粒;處理T2為94 g/粒,較處理T3(CK)大6 g/粒;處理T4為90 g/粒,較處理T3(CK)大2 g/粒;平均單薯質量最小的是處理T3(CK),為88 g/粒。薯塊整齊度,處理T1、處理T3(CK)、處理T5同為整齊,處理T2和處理T4為較整齊。商品薯率最高的是處理T1,為75.0%,較處理T3(CK)高2.7 百分點;其次是處理T3(CK),為72.3%;其余各處理依次是處理T4、處理T5、處理T2,分別為70.3%、69.0%、67.2%,較處理T3(CK)分別低2 百分點、3.3 百分點、5.1 百分點。綜上所述,馬鈴薯單株產量和商品薯率與主莖數、株高、莖粗基本呈正相關關系。

表2 馬鈴薯的農藝性狀

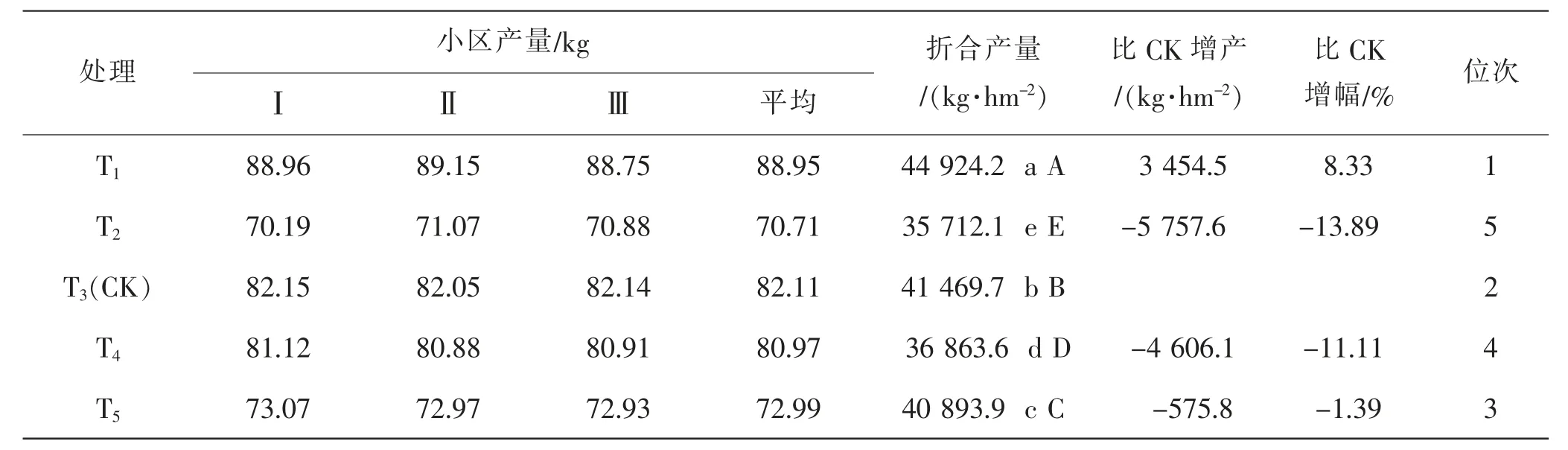

2.3 不同處理對馬鈴薯產量的影響

由表3 可知,處理T1黑色全膜通用模式折合產量最高,為44 924.2 kg/hm2,比處理T3(CK)黑色全膜壟作穴播模式41 469.7 kg/hm2增產3 454.5 kg/hm2,增幅為8.33%;處理T2秸稈起壟覆蓋模式折合產量最低,為35 712.1 kg/hm2,比處理T3(CK)黑色全膜壟作穴播模式減產5 757.6 kg/hm2,減幅為13.89%;T4秸稈覆蓋模式折合產量為36 863.6 kg/hm2,比處理T3(CK)黑色全膜壟作穴播模式減產4 606.1 kg/hm2,減幅為11.11%,居第四位;處理T5白色全膜通用模式折合產量為40 893.9 kg/hm2,比處理T3(CK)黑色全膜壟作穴播模式減產575.8 kg/hm2,減幅為1.39%,居第三位。經方差分析,F=2 532.694>F0.01=7.006,表明各處理間達到極顯著差異。進一步最小顯著極差法(LSR-SSR)多重比較,處理T1與處理T2、處理T3(CK)、處理T4、處理T5間差異達極顯著水平,處理T2與處理T3(CK)、處理T4、處理T5間差異達極顯著水平,處理T3(CK)與處理T4、處理T5間差異達極顯著水平,處理T4與處理T5間差異達極顯著水平。

表3 馬鈴薯產量

3 結語

試驗結果表明:黑色全膜通用模式種植馬鈴薯,其生育期適中,商品率高,農藝經濟性狀好,折合產量最高,宜在當地推廣種植;白色全膜通用模式折合產量較高,可示范推廣;秸稈起壟覆蓋模式與秸稈平鋪模式折合產量低,但可改良土壤性狀,促進綠色發展,建議繼續改進,提高產量。