反思教學的對稱性

李子建 邱德峰

(1. 香港教育大學課程與教學系,香港 999077;2. 西南大學教師教育學院,重慶 400715)

教學本質上是一種師生互動的過程,這種互動既體現了依賴性的一面,也蘊含了博弈性的特征,也即社會心理學所指的對稱性互動。社會心理學將互動分為假互動、非對稱性互動、反應性互動和對稱性互動,其中對稱性互動代表著互動雙方相互依賴、相互制約的關系(戴維·邁爾斯,2006)。對稱性(Symmetry)的概念和現象起初主要表現在數學、自然科學和藝術學領域里。從設計和美學的角度而言,對稱性是指一種和諧、美麗比例和平衡的感覺或狀態(美術課程綱要, 2020)。在數學和物理學中,對稱性把“自然秩序做了一個完美的呈現”,視科學的本質是具有秩序和和諧性的(Weyl, 1952;Leikin,Berman & Zaslavskyz, 2000;王文宏, 2012, p. 1)。理想的教學應該是對稱性的,是建立在平等、合作、互惠、共贏基礎上的互動,否則,教學就難以達到一種最優化的結果。具體到教學實踐當中,教學的對稱性體現在哪些方面,具有怎樣的意涵和價值,如何看待教學的對稱與非對稱的關系,如何去促進教學的對稱性,這些都是需要去深入探究和思考的基礎性理論問題。

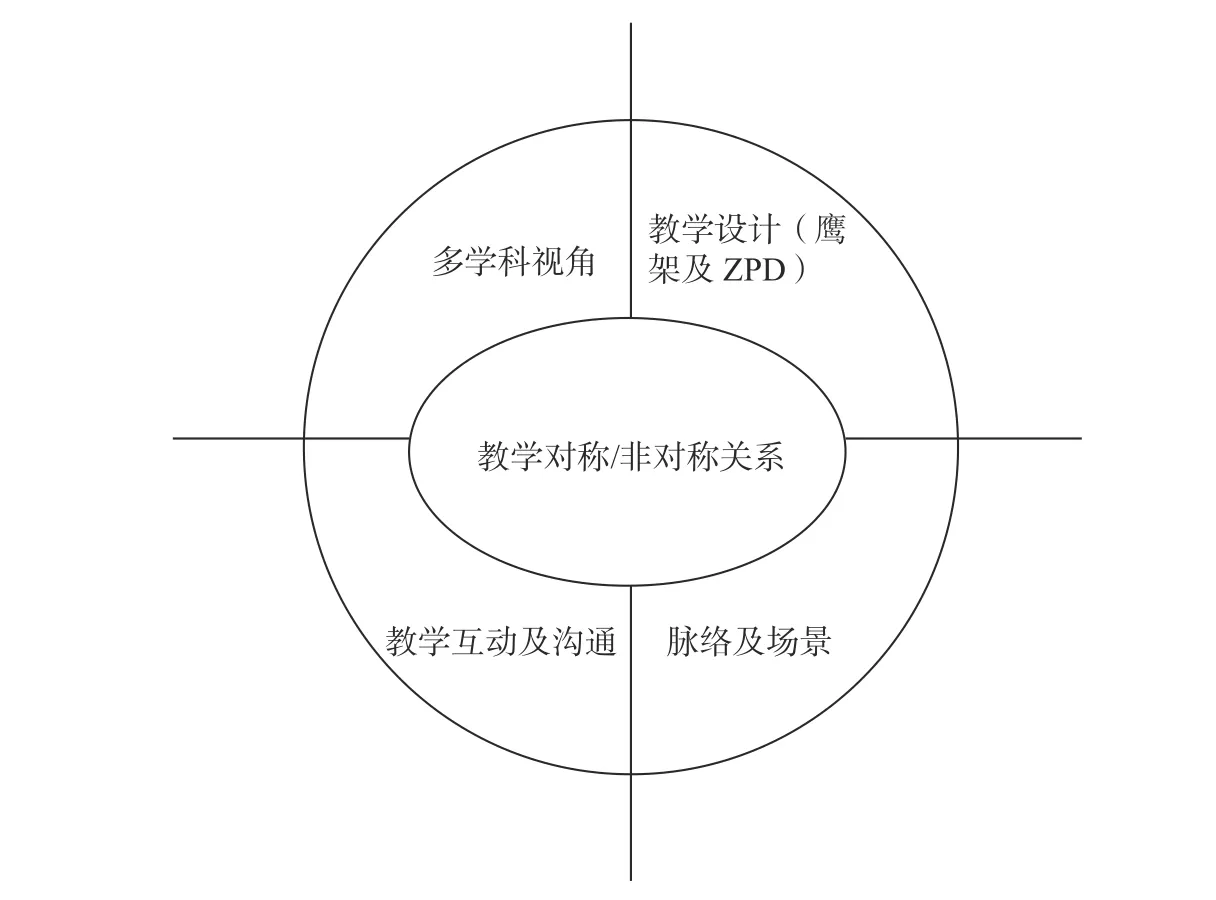

本文從不同學科及相關理論視角出發,探討教學的對稱性,這些學科視角包括哲學觀,例如保羅·弗萊雷(Paulo Freire)、哈貝馬斯(Habermas)、列維納斯(Lévinas, E.)、諾丁斯(Noddings, N.)等,心理學觀點,包括皮亞杰、維果斯基的理論等,溝通科學和溝通學的理論,例如紐科姆(Newcomb, T. M)、夏勒(Schaller)、格魯尼格(Grunig)的溝通教育理論等。同時,本文也充分顧及到了不同學科及教學對象的情況,也涉及語言學的視角,這些不同的學科理論及視角對教學情境與師生互動、關系建立、溝通方式,以及關涉的價值觀和教育取向都具有積極的啟示。具體而言,本文嘗試從四方面分析探討教學上對稱與非對稱關系,包括不同學科的視角、教學設計(尤其是鷹架和最近發展區(ZPD)方面)、教學互動與溝通的取向以及不同脈絡與場景等(見圖1所示)。對教學對稱/非對稱的理論分析,有助于重新認識教學的本質,為建立一種和諧的師生關系提供理論支撐。

圖1 教學上對稱/非對稱關系(Liu & Carspecken, 2009, pp. 184-189)

一、教學中的對稱性與非對稱性

Kansanen(1999)認為“教學”(teaching)可以概念化為“教學—學—學習”(teaching-studying-learning)的互動(p. 81),而教學過程的互動大致分為一般的互動和教學的互動(pedagogical interaction)(p. 82)。早在20世紀六十年代,Jackson(1966)把教學分為“前活躍”教學和互動教學,Kansanen(1999, p. 82)認為教學可分為前互動、正式互動和后互動階段,正式互動是指直接的互動(面對面),而前互動和后互動階段則是指間接的(indirect)互動(p. 83)。不同學者認為教學過程中的互動基本上是非對稱的(asymmetrical),Kansanen(1999, p. 83)也認為教學過程不可能是對稱的,而是在某些情況下表現出一定的民主性(democratic)。不過也有些觀點認為在教授成人的過程中師生互動會較易具有民主性和對稱性,而教授兒童則容易流于非對稱性(p. 84)。Biesta(1994, p. 313)從相互主體性向度出發,主張教學的對稱性,而從學科中心的立場出發,教學則更易表現出非對稱性。Van Manen(1990, pp. 152-154)也傾向認為教學是一種“彈性處理”(agogic)的關系,師生存在著一種責任和依賴的非對稱關系(Kansanen, 1999,p. 84)。究竟教學有沒有對稱性的可能性,同時,教學的非對稱性的意涵和必要性到底是什么,這正是本文所要探討的內容。

Liu及Carspecken(2009, pp. 184-189)提出六種內在的對稱性,分別為價值相關、權力相關、關系相關、意識相關、設計相關和反思相關的對稱性,具體表現為:(1)價值相關對稱性。即關注教與學過程或對話是否體現了對所有學習者的尊重,包括以同理心欣賞其生命價值和經驗?教與學過程是否嘗試減少和避免了(由于性別、文化、語言和社會身份等所引起)不平等(Liu & Carspecken, 2009, p. 185)?(2)權力相關對稱性。由于教師通常比學生有更多的權力和知識,教師有沒有嘗試在學生之間引導討論,以便他們能夠有機會去表達和分享觀點?教師有沒有采納和踐行由教師為中心轉變為學習者為中心的教學取向(Reigeluth, 1999)轉變?(3)關系相關對稱性。教師有沒有對學生采取一種開放和關懷的態度(Noddings, 1998)?教師有沒有與學生建立一種信任的關系,為他們提供智力上的激勵(intellectual excitement)和人際間的融洽關系(interpersonal rapport)(Lowman, 1995)?(4)覺醒/意識相關的對稱性。教師是否秉持一種包容開放的心態,允許學生對他們的觀點進行討論甚至是批判(Liu & Carspecken,2009, p. 187)?(5)設計相關的對稱性。教師是否在教學期間做好了調整教學內容和教學計劃的準備,以響應學生的需要,以及更好地利用各種可能發生的機會(Liu & Carspecken, 2009, p. 188)?(6)反思相關的對稱性。教師是否對其教學的過程及成果具有反思意識?教師有沒有賦權學生去反思教與學的質量(Lowman, 1995)?

二、教學對稱性的三種關系

(一)關懷性關系

人與人之間的關系是對稱與非對稱的復合體,就非對稱性而言,例如,在知識上(醫生與病人,教師與學生)、在人生經驗上(老年人與年輕人)、在權力上(統治者與被統治者)、在精力上(健康相對于患病者)存在著明顯的非對稱性,這也可稱為垂直的關系(De Lange, 2011, p. 62)。不過人際間亦存在著水平關系(horizontal relationship),例如,在功能上(同儕同事間)、在愛情和友情間(伴侶和摯友)、在尊嚴上(所有人都是平等的)、在權利和義務上(公民),以至在公平的競技上(運動)則表現為一種對稱的形態(p. 62)。Fisher(2001)認為人具有關懷和被關懷(或需要關懷)的特質,在互相相遇之前,在一定程度上存在著非對稱和相互的依賴,也接近諾丁(Noddings, 1984, pp. 4-5)所指的兩者關系是一種“不平等的相遇”(楊幸真, 2010, p. 120)。值得注意的是,Deiro(2003)認為關懷性師生關系是一種“影響式關系”,其具有促進學生成長或改變的目的,雖然兩者之間具有不對等的權力的關系,但是教師具有天然的責任感,教師應采取尊重的態度(楊幸真,2010, p. 137),促進學生的自主性(autonomy)及發展學生的獨特性(De Lange, 2011, p. 63)。Nguyen(2016)指出教學中的關懷含蘊著道德的元素和倫理原理(p. 6 &p. 10)。因此關懷的教學應該是一種道德良好的教學(morally good teaching),學生可通過關懷教學實現幸福感的提升。另一方面關懷的關系并不是一種普遍化和普世化的認識,由于人有不同的個性和背景,專業倫理的應用可能要因人而異,因時制宜,因此未來教學上的關懷如何與倫理原則和非對稱關系有機地聯結起來,進而促進學生的生命成長,值得進一步探討。

(二)雙向互動性及互惠關系

在媒介和傳播(media & communication)研究中,對稱關系是指二元體(dyad)處于地位相對平等的一種互動狀態,這種狀態所產生的期望和行為具有一定的互惠性(reciprocity),從而能夠減少二元體之間的彼此差異。同時在溝通的方式上也可以進行角色互換(訊息發出及接收者),從而進一步增強互惠的效果。從語言分析視角來說,對稱與互惠并不等同。對稱可說是兩個實體(entities)關系的論點(arguments),體現了一個共同(jointly)和集體(collective)的意涵(Gleitman et al. 2019, p. 11706)。而互惠(reciprocity)的關系論點則為兩個實體的角色和主題是逆轉的(reversed),例如兩個人相互拳擊(punching),盡管雙方能夠感受到對方的作用力,但力的方向和大小卻有著明顯的不同。在公共關系溝通模式里,Grunig和Hunt(1984, p. 6)指出公共關系是一個組織與公共群體(publics)之間在溝通上的管理。Grunig(1989, p. 13)認為若從一個對稱的世界觀來說,溝通可被視為是一種互動行為,透過兩個或更多的系統一同建構其關于某事物或問題的認知及態度,因此這些系統以協同效應(synergistic)或共生(symbiotic)形式表現出來。Grunig及White(1992)對對稱及非對稱的世界觀進行比較,表明了對稱觀與非對稱觀的差異與聯系,見下表1所示(Huang, 2004, pp. 334-335)。黃懿慧(Huang, 2004, p. 336)指出若雙向對稱式溝通與倫理式溝通能并存,溝通便可避免倫理上的相對主義,這意味著雙向對稱溝通宜考慮終極價值(teleology)、揭露(disclosure)和社會責任感三個概念。簡而言之,Grunig及Hunt(1984)和黃懿慧(1999)認為雙向對等的溝通模式旨在增進雙方之間的理解,建立共識,從而達成一種平衡的狀態和效果。

表1 對稱及非對稱的世界觀的比較

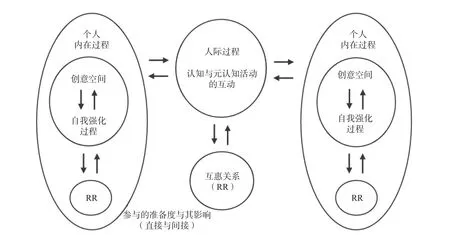

王升(2001)建議師生的互動宜建立“反應性相倚或彼此相倚”,即教師和學生之間是一種雙向互動的關系,教師能夠靈活地調整教學計劃以滿足學生的需求,學生也可以有目的、有計劃進行參與性活動。因此,教育工作者可考慮以下策略:(1)從外在權威(例如威嚴)轉向內在的權威(經師和人師結合的師德理想);(2)與學生分享信息;(3)誠意地信任和鼓勵學生;(4)培養學生參與教學的自主性和權利。對稱性概念也體現在學習者與教育資源的對稱性假設(symmetric hypothesis)中(劉凱,胡靜,2018,p. 4, 11),意指學習者與教育資源(包括學習的環境、過程、教育內容及互動機制)的互動中能夠達致一種最優化的狀態。以往這種假設是很難實現的,但是隨著人工智能教育的發展,教育資源并非固定的,而是在動態和適應學習者的過程中不斷自我改進,使“個性化”學習和“擬人化”的資源分配邁向統一(p. 4, 7)。教學的對稱性也涉及互惠性的觀念,J?rg(2004)提出了一個二元體(dyads)的互惠學習理論模型(見圖2),該理論不僅關涉了個體的個人內在(intrapersonal)過程,也包含兩者之間的人際過程(interpersonal processes),其中的互動包括目標定向、信息分享、共同框定(co-framing)等認知活動,以及共同建構、共同調整和共同反思等元認知活動以及互惠關系(reciprocal relationship, RR)等(p. 5&p. 7)。

圖2 簡化的互惠學習理論 (參考J?rg, 2004, p. 5)

(三)教學的他者倫理

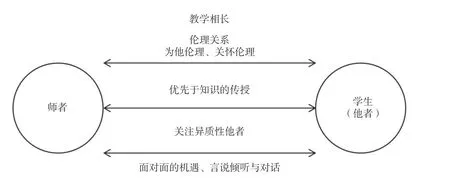

不可否認,教師和學生之間總是存在著某種差距和非對稱性的,就師生關系而言,E.Lévinas從他者倫理學的視角出發認為教師要注重培養自身的“他者意識”(羅文興,2014, p. 134),尊重學生的差異性,并通過不對稱的責任關系,盡可能地支持和引導學生發展,及愛護學生(p. 140)。如圖3所示,Lévinas認為師者與學生(他者)的互動可理解為面對面的相遇,是一種基于尊重而展開的對話活動,對話并不是追求一致性和共識,而是為了明白差異和表達諒解,展現“和而不同”的境界(羅文興, 2014, p.137)。更進一步而言,教師與學生的交往互動是一個“教學相長”的過程。正如《禮記·學記》所云:“學然后知不足,教然后知困。”透過教學,教師亦能夠反思自己的不足,教師可通過自主學習和終身學習,不斷提升自身的專業能力和職業操守。另一方面教學的“互惠”并不是一種商業、交易的關系,而是強調“尊重、互動、承認異質、為他責任的倫理主體的特性”(羅文興, 2014, p. 135;曠劍敏,袁懷宇,2009)。此外,師生關系并非是一成不變的,而是透過雙方的互動不斷更新和演化的。張廣君,宋文文(2019)對教師“為他責任”倫理進行分析(p. 27),并指出若過分注重“他者理論”和以非對稱關系作引導(p. 31-32),這與現實的實踐可能會產生差距。他們認為教學是相對互補的,相對統一的關系(p. 32),而且教學是一個復雜的系統,涉及關系網絡,以及多樣性的師生主體性展現,師生互動時,除了言說,還有很多姿態、表情等身體語言,當師生互動中蘊含著愛與關懷時,教學便可促進師生彼此的關系。

圖3 師者與學生的互動

三、對話和溝通在教學和學習中的意涵

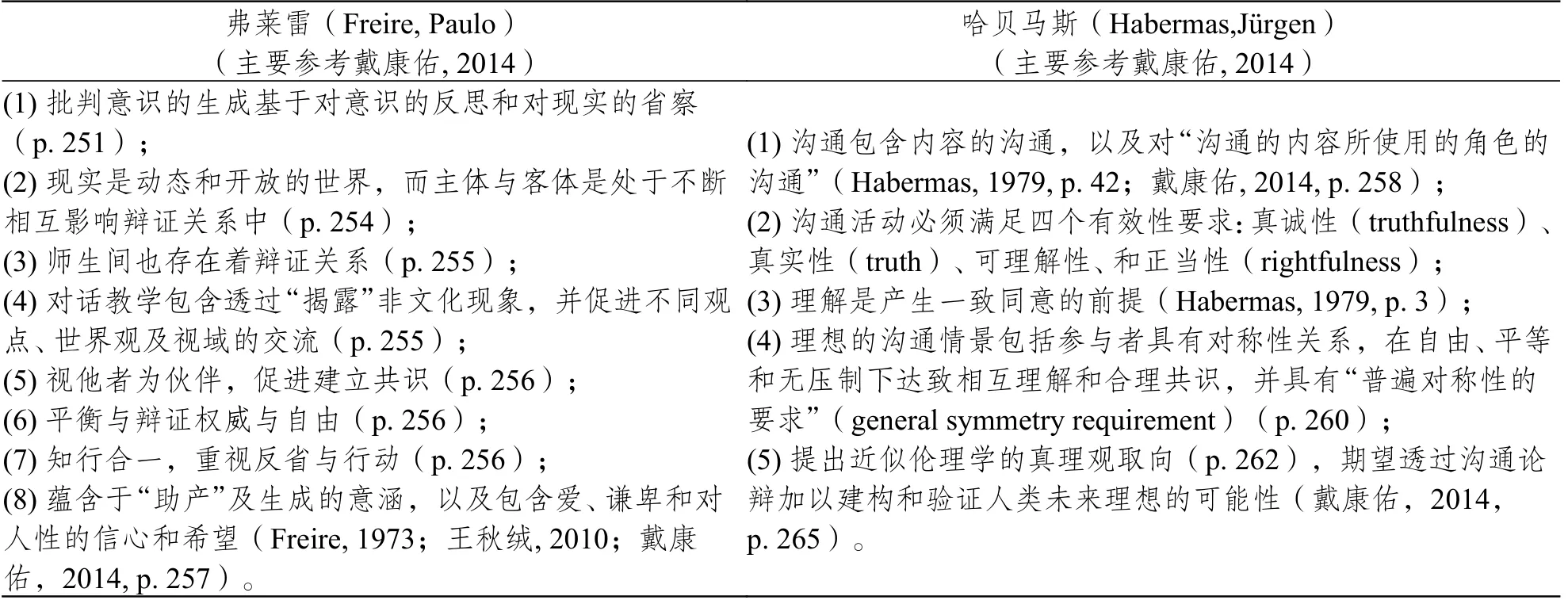

不同的學者對于對話在教學與學習(以至建構共同體)中的作用皆有不同的詮譯。維果斯基認為學習是社會建構的對話過程,杜威視學習為反省性思維的社會化過程,巴西教育家、批判教育學者弗萊雷(Freire, 1973, p. 139)認為教育是溝通和對話的,德國哲學家哈貝馬斯(Habermas, 1975)指出反思性學習要在主體間溝通行動才可達成,至于日本佐藤學(鐘啟泉, 2004)則基于杜威和維果斯基的理念主張學習是透過與事物、自己與他人的相遇和對話分別構建世界、自我和伙伴的,是不斷編織關系和意義的過程(黃郁倫,鐘啟泉譯, 2012, p. 58;戴康佑,2014)。表2展示了弗萊雷和哈貝馬斯關于對話溝通的比較(表2,參考戴康佑,2014),總括而言,弗萊雷和哈貝馬斯的理論都對教學和對話有深刻的啟示,其中(p.266-268)理性與愛的兼備,反思與行動的辯證,以至個人性與公共性的聯系都值得我們深思。

表2 弗萊雷和哈貝馬斯的比較

除了上述不同學者的睿見外,夏勒也提倡“溝通教學法”(communicative pedagogy)(梁福鎮,2006)。溝通教育學的取向和性質(Schaller, 1984a, pp. 231-239,引自梁福鎮, 2006)包含教育關系、對稱溝通,以及互為主體性等三項原理。此外這種取向蘊含著下列意涵:(1)溝通科學包括對稱和互補溝通的結構,而“互補性”可以超越“對稱性”,其價值在于一方面可促進教育學在范式上的調整(從技術發展至批判性),另一方面可促進人的全面以及社會層面的發展(梁福鎮,2006;Schaller, 1985);(2)師生關系從權威走向解放,邁向互動和理性溝通的教學,反映對稱互補的關系(梁福鎮,2006);(3)以往教學的責任主要放在教師身上,但如果將課程與教學視為是師生的互動、連結,師生都應該共同擔負起教育歷程中的教育責任(梁福鎮,2006)。

在社會心理學領域,紐科姆(T. M. Newcomb, 1953)提出A-B-X模式,A和B分別代表自身和他者(或認知者和對方),而X則代表認知對象或溝通的客體(例如溝通的內容,包括人、事、物或觀念等)。這個模式的意義在于指出了人際傳播溝通過程是一種協調的過程,如果兩者之間存在較大差異,在互相尊重對方和追求平衡而和諧溝通的前提下,除了在認知上有所刺激和啟發外,兩者(AB)的關系和凝聚力也會有所增強。在科學教育和教育技術的研究里,有一些是與互動歷程有關的。Milson(1973)把同儕的溝通模式分為無反應溝通、無社交溝通、控制式的溝通、私下交談、刻板的溝通和理想的溝通等。Roth(1995)的研究把小組成員的互動型態大致分為“沒有參與的互動”“不對稱的互動”和“對稱的互動”。大體而言,Milson(1973)所指的“理想的溝通”與Roth的“對稱的互動”頗為相通,即在互動的過程里,每位成員在討論中都能夠自由地、積極地參與,表達自己的見解,而不是完全地接受某一位成員的權威或操控(陳彥廷, 2012, pp. 82-83, p. 91;李建億, 2006, pp. 104-106)。陳彥廷(2012)的研究結果顯示成員間的討論會因教師之間互動的對稱形態而顯現出較為平等的聲音和豐富的面貌(p. 104)。

四、對稱式鷹架(scaffolding)策略和最近發展區

在語文學習的文獻中,部分學者提出鷹架(scaffolding)的策略,包括對稱性鷹架和非對稱性鷹架。根據Ellis(2003, p. 193)的觀察,鷹架并不一定依賴專家的存在,反而學習者之間的互動也可產生鷹架的效用。不過心理學家維果斯基(Vygotsky)和皮亞杰(Piaget)對鷹架和最近發展區(ZPD)的分析有所不同,維果斯基認為學習者如果與能力較高的同儕互動(意即非對稱鷹架)則學習會有所提高。皮亞杰則認為同儕若具有對稱性關系,比如水平相近但觀念和主張有所不同時,則兩者的互動、合作和自由探索便能產生認知上的沖突,從而會使思維能力或水平有所提升(Farangi & Izanlu, 2015, p. 89-90)。

就最近發展區(ZPD)的理念來說,維果斯基的觀點認為在成人的引導和輔助下,或者與較有能力的同儕合作,會有助ZPD的發展(Vygotsky, 1978, p. 86),不過這些概念蘊含著單方向(unidirectional movement)的移動,部分批判的觀點認為ZPD不單只是一種心理(mental)功能,而還蘊含著一種社會性關系(societal relationship)發展演變,即師生及生生在某種社會文化及學校和課堂的脈絡下互動,不同心靈背后含蘊的文化和思想互相相遇(meet),甚至是直面比較(confront)、否定(denial)和重建(reconstruction)的過程(Engestr?m, 1987; Zuckerman, 2007, pp. 50-51; El Kardi, 2017, p. 672)。在這種觀點下,ZPD與“學習—發展”可理解為(El Kardi, 2017, p. 672):(1)ZPD并不單是一種知識習得的簡單過程,而是一種社會性、關系性和分配性本質的調整(Moll, 1990, p. 11);(2)ZPD并不只是個人在學習和發展上的改革(transformation),而且也是不同自我和他者之間的協調(coordination);(3)ZPD并不限于有能力的教者和學習者垂直式的帶動而已,而且有可能出現水平式的邊界跨越(borden crossing);(4)ZPD并不只是涉及到知識和觀點的變化,而且也包含在關系上情緒—符號的統一(互助性、對稱性)(Zuckerman, 2007, pp. 50-51; El Kardi, 2017, p. 672)。Roth & Radford(2010, p. 303)基于維果斯基及Bakhtin(1978)的理念,對ZPD也從對稱的角度進行了思考,并指出ZPD是一種互動性成就(interactional achievements),其能夠使所有參與者都成為教師和學習者,其中關鍵之處在于對每位的發言(utterance)輔以評價(evaluation),讓教師可以明白學習者是否獲得了理解,從而產生互相行動(inter-action),共同形成(co-formation)相互理解(inter-comprehension)的調和和產生相互主體性。這些互動和相互發言也使教師自身得以提升和發展(p. 304-305)。簡而言之,這種邁向對稱的ZPD已經超越學習作為訊息處理的智性發展,涉及關系、情感、意識的調和,邁向一種集體的意識(p. 306)。例如,在幼兒教育階段的數學學習中,在對一位幼兒教育教師與一位五歲小女孩的研究中發現,兩者的互動和辯證(dialectic)能夠共同創建(co-creation)一個最近發展區(ZPD),他們通過“一同”(together)(Radford & Roth,2011, p. 244; Breive, 2020, p. 414),通過活動,并基于彼此信任和責任感,建構一個不斷茁生(ever-emergent)相互整體的互動空間:小女孩帶動教師(變成學習者)在教學活動中互動(Breive, 2020, p. 422;Meira&Lerman, 2009; Radford & Roth, 2011)。

不過,Malik(2017, p. 3, 13)認為師生互動涉及三個元素:偶然性(contingency)、退色(fading)和責任感(responsibility)。教師/導師在偶然性的脈絡要考慮教學內容的深淺,學習者接受的能力,教師通過教學和反饋得知學生的學習狀況,因此教師要在教學規劃的剛性要求(rigidity)和即興創作(improvisation)的彈性之間作出平衡(Malik, 2017, p. 3/13; Boblett, 2012)。值得注意的是:(1)在微觀層面的“鷹架”,師生無可避免地存在著一定的非對稱關系(p. 4, 13),教師需要在教學過程中通過輔導的參與、支持的表現或互惠式教學為學生提供鷹架的機制;(2)若學生不能借鷹架的幫助提升學習至一個較合理的水平,當教師不再提供支持時,學生便會恢復原先的狀態(p. 5/13);(3)教師/導師在知識與經驗上比學生優勝,而要在教學上邁向較對稱的狀態時,教師成為一個專家或有能力的教師比學生成為一個專家或有能力的學習者(而僅非一個同儕)更易實現,然而在社交關系和情感上,教師可成為像一個伙伴的導師(partner-like instructor),使同學視教師成為他們的一份子(Tabak, 2004b, p. 8-9, 13)。這些分析顯示,就教學的非對稱及對稱性來說,教師作為專家及有能力的師者仍有重要的角色,學生在個人關系上與教師可以達致較平等而對稱的互動,但如果在教學至互惠和輔導他人學習的層次,學生要成為有能力的學習和輔導者仍需進一步探討其策略和取向。

五、促進對稱性教學的途徑

對稱性教學的目的實際上是為了提升學習者(包括教師和學生)的素質,以及平等性,這有賴師生雙方共同的付出和努力,例如在深度學習(deep learning)的議題里,Watkins,Peterson及Mehta(2018)建議成人學習與學生學習宜邁向對稱,即教師(成人)不斷成長,體驗不同的學習經驗與模式,其中教師實踐社群(community of practice)可考慮使用“小步子寫作”(tiny writing),具體包含引導(facilitation)、輔導(coaching)及教學(teaching)三重路徑,讓教師反思他們是如何支持其他同儕(成人)的學習,也學習一些可以轉化為課堂里可使用的教學策略(p. 20)。在同儕輔助學習(peer-assisted learning)的研究里,部分文獻也提及對稱或非對稱的設計。非對稱策略有顯而易見的專家及新手(novice)角色的分工,而對稱的設計假設相對地平等和平均(egalitarian)(Rohrbeck, et al, 2003; Johnson, 2017, p. 164)。一項有關七年級音樂學習的研究結果顯示,對稱的同儕輔助學習的設計會對不同社會經濟背景學生的投入(engagement)有所促進,而同儕輔助如能加入互惠元素,即學生不論能力如何,皆擔任幫助者及受助者(兩種角色),則可能對學生的音樂學習會有所幫助(Johnson, 2017, p. 173)。

在一對一的互動教學關系,導師與研究生的關系可算是頗為緊密,胡天佑(2013, p. 10)認為雖然兩者在信息上不對稱,但仍可建立一種“合作伙伴”的良性狀態。要實現伙伴協作,其中的條件是雙方要建立共享理想或愿景,建立參與約束與決策的機制,并以理解與彼此尊重的心態進行互動(p. 9-10)。對稱性的觀念也應用在社交網絡(social networks)上,一項有關社交網絡與第二語言溝通的研究顯示,臉書(Facebook, FB)相對于推特(Twitter)更能輔助在語言方面的互動,也更能夠提供一個同儕之間矯正性回饋(corrective feedback)的平臺(Paul & Friginal, 2019, p. 587 & p.611)。這項研究指出,臉書作為對稱的社會網絡(symmetric social network)使參與者的聯系和社交距離(例如雙方同意才可成為朋友)較為接近,而推特相對而言可算是一種非對稱性的社會網絡,參與者的社會距離并不明確(例如其中一方不需對方同意可成為追隨者)(p. 589)。日后的研究可多關注在線社交網絡平臺是如何促進語言的互動和學習,這對在線的語文教學應有一定的啟示。

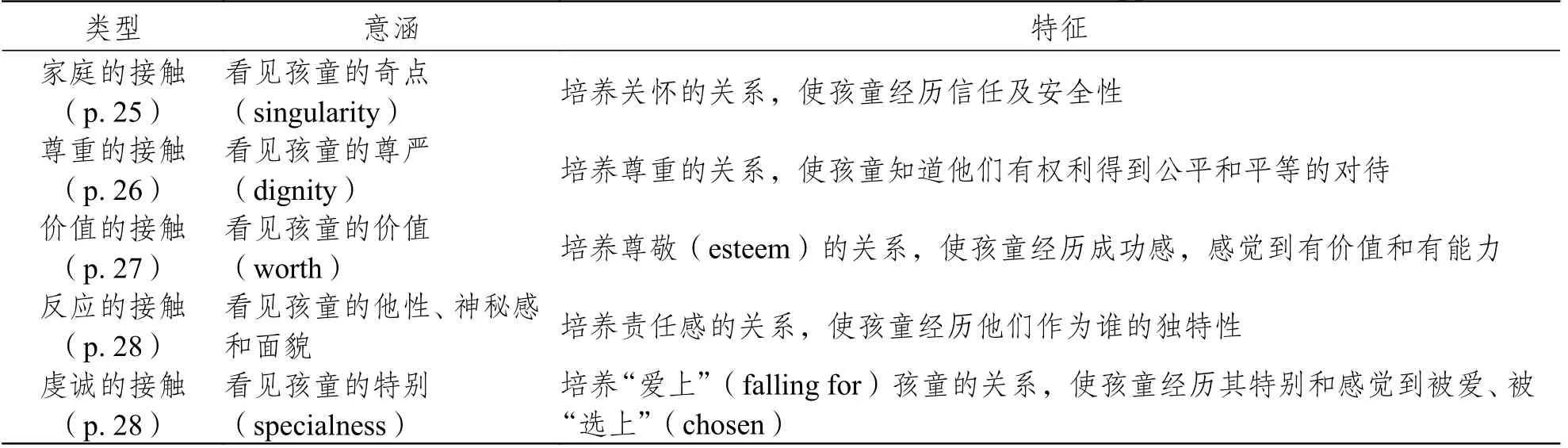

從現象學的視角而言,范梅南(Van Manen, 2012, p. 8)認為“教學法(pedagogy)的召喚作為接觸(contact)的召喚”。范梅南一方面提出教學行動(pedagogical acting)的實時性(immediacy),另一方面指出教學法并不止于知識和技能的傳授和教導,也具有經驗和倫理的意涵(Langeveld, 1943/1979)以及關懷的責任(Van Manen, 2012, p. 13)。Van Manen(2012, p. 25)提出有五種接觸的模式(modes),包括家庭的(familial)、尊重的(deferential)、價值的(valuing)、反應的(responsive)和虔誠的(devotional)接觸(見表3)。

表3 不同類型的接觸及相關意涵(修訂自Van Manen, 2012, pp. 25-29)

Fernández等(2015)的研究指出在對稱的談話(symmetrical talk)的情況下,較理想的狀態是在一個事先沒有準備的情境下,讓學生嘗試用探索性談話(exploratory talk)去分享其理解,并通過協作解釋問題的解決方法(pp. 68-69),藉此提升學生的心智發展(IDZ, Mercer, 2000, p. 56)。

教師在邁向對稱式教學的思考和實踐過程中,很大程度上取決于其自身的學習模式和信念。在一項有關教師合作和學習的研究中,在對稱性合作的情景下,能力相對較為平衡的團隊似乎更有能力創設合作的發展機會,以及創新教學方法和實踐(Kuusisaari, 2014, p. 55)。就前述的文獻來說,未來的教師教育課程可讓準教師和在職教師探討對話以及對稱性溝通的理念和實踐,多從社會文化視角和不同的學科了解對稱性互動和溝通在教學脈絡中的意涵(Mercer&Howe, 2012, pp. 17-18),也可通過鼓勵學生發言,討論與教師的互動,反思教學的內涵和實踐意義。這有助于教師能夠反思其自身角色:作為一個共同學習者(co-learner),與學生形成對稱關系,讓學生對自己的學習負責任和積極參與互動(Vokatis &Zhang, 2016, p. 64, 72)。

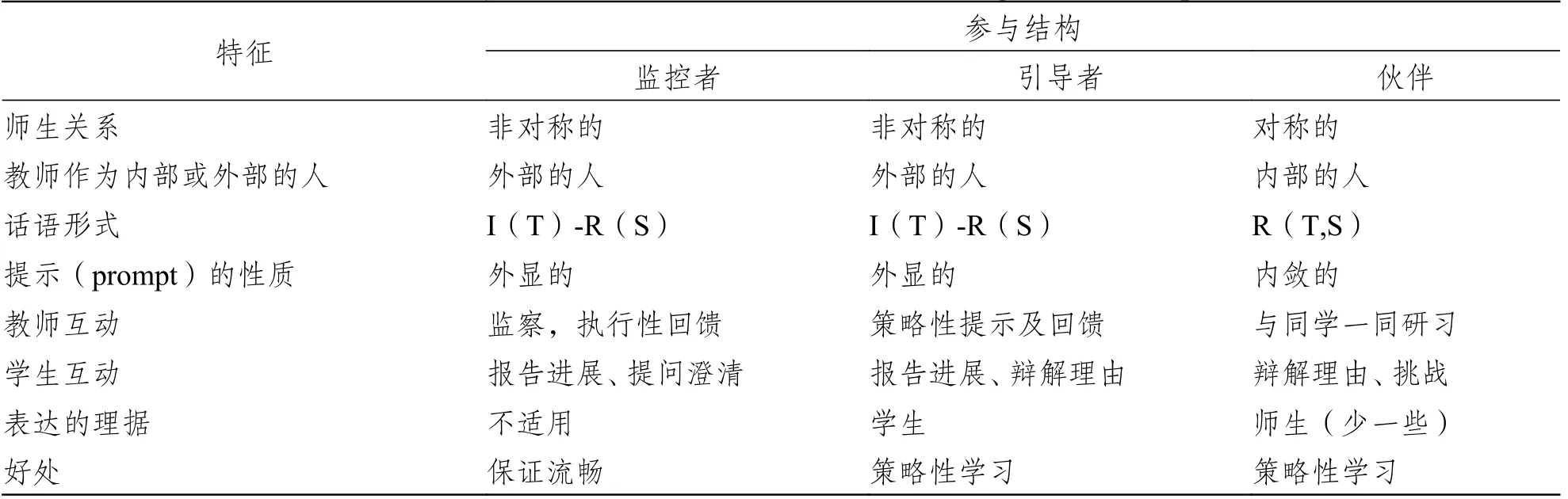

Tabak及Baumgartner(2004, p. 403)分析了不同的教師角色及其參與結構(participant structure),包括作為監察者(monitor)、引導者(mentor)和伙伴(partner)及其話語形式。如表4所示,如果教師能擔任伙伴的角色和共同探究者(p. 415),那么教師則更易由非對稱的互動邁向較對稱的狀態。潘世尊(2012,p. 286-287)提出了一種基于皮亞杰和維果斯基理論的鷹架方式,通過提供從少至多和從抽象到具體的解題提示和線索給學生,以及調整他們解題技巧和能力的層次與程度,從而輔助學生解題。彭杰(2012)亦指出雖然師生存在著不對稱關系,但師生互動雙方應視彼此為平等主體,并通過以“符號”(例如表情、動作)語言、開放性問題和批判性教學促進互動,不過要基于良好關系為前提,促進彼此在意義上溝通和提升對知識的理解(p. 60)。黃校(2015, pp. 8-9)亦指出對稱互動藴含著平等、民主、合作、理解和信任等元素。

表4 不同的教師角度及其參與結構(Tabak & Baumgartner, 2004, p. 403)

總結而言,教學的對稱性有助于我們反思師生的互動與關系,以及不同策略和情景之下師生的角色如何促進學習者的ZPD。不過從理論和實踐的角度而言,教學的對稱與非對稱性并存。肖銘(2005)指出在教學過程中的前后階段,師生在信息上逐漸由非對稱性向對稱性過渡,不過學習者之間在自主學習和知識建構方面也可能存在非對稱的狀況(pp. 27-28),因此不同的教學策略亦可有對稱及非對稱的果效(p. 29)。由于教學的互動千變萬化和具有復雜性,僅僅追求全面的對稱性也許不切實際,不過嘗試反思和重新實踐教學的對稱性和相關策略卻有正面的意涵(Guk&Kellogg, 2007),有助促進學生為本的學習,師生平等和互惠關系的建立及學生在認知和情感方面的平衡發展。