吳承恩和李汝珍筆下“女兒國”的殊途同歸

孫惠欣,楚 欣

(大連大學 文學院,遼寧 大連 116622)

在浩如煙海的歷史典籍中,濃墨重彩書寫“女兒國”傳奇故事的并不少見。《山海經》《三國志》《后漢書》《大唐西域記》等典籍中均有記載,而以吳承恩的《西游記》和李汝珍的《鏡花緣》最為著名。吳承恩以浪漫奇幻的想象,構建了唐僧師徒歷經“女兒國”等九九八十一難西天求取真經的故事主體。李汝珍描寫的是唐敖、林之洋以販貨為由飽覽“女兒國”等海外名山,領略奇特風土人情的故事。

目前學界關于《西游記》和《鏡花緣》兩書中的“女兒國”的對比研究多集中在對故事內容、情節、結構及語言描寫的差異性上,而對兩書“女兒國”的來源及“異”中折射出深層次的“同”揭示的還不夠。誠然,兩部小說中“女兒國”的描寫看似大相徑庭,但這種表面上的“個性”卻隱含著深層次時代的“共性”。通過對“女兒國”的溯源,可以幫助我們更全面地理解當時男尊女卑的社會現實,更深入地解讀兩部作品中潛在的女性意識。

一、“女兒國”源頭——從《山海經》開始尋出處

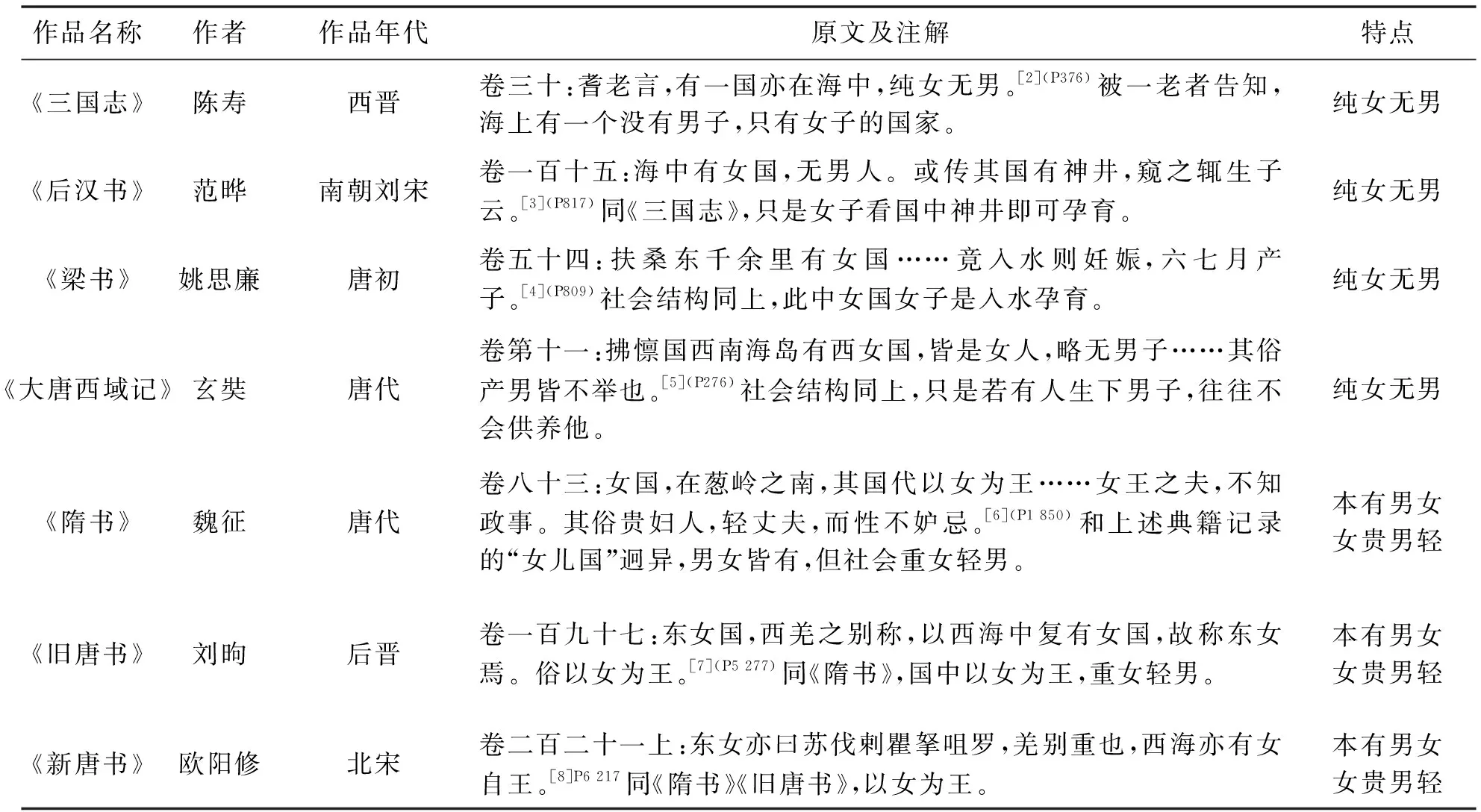

“女兒國”最早見于《山海經》,《山海經·中山經》中東十里有一座宜生養女子的“青要山”,山中有一種青色身體,淺紅眼睛,深紅尾巴的鳥,與野鴨十分相似,食其肉便很容易生孩子。山中還生長著與蘭草一般的荀草,服之可助人皮膚白皙。書中記載:“是山也,宜女子……其中有鳥焉……食之宜子。有草焉……服之美人色。”[1](P75)此段雖未明確指明“女兒國”,但從“適合女子居住,吃鴢肉繁衍生子,服荀草養顏”等中卻能看出其有“女兒國”之形。《山海經·大荒西經》還有一處與“女兒國”相關,即“有女子之國”一言,后人郭璞對此句作注,言王頎與一老者的對話,老者云:“國人嘗乘船捕魚遭風,風吹數十日,東一國在大海中,純女無男。”[1](P167)郭璞之意“純女無男”的“女兒國”便是《山海經·大荒西經》記載的“有女子之國”。此外,《三國志》《后漢書》《梁書》《大唐西域記》《隋書》《舊唐書》《新唐書》中均有關于“女兒國”的記載。為了更加深入理解和把握吳承恩與李汝珍筆下“女兒國”描寫之緣由,我們有必要對兩部小說出現之前其他典籍中出現的“女兒國”進行梳理,以期從源頭上找到兩部作品的創作依據。(見表1)

表1 歷代典籍中的“女兒國”

以上典籍所記載的“女兒國”,大體可分兩類。一類是“純女無男,繁衍皆靠外物”,如《山海經》《后漢書》《梁書》;另一類是“國中有男有女,但以女為王,重婦人輕丈夫”,如《隋書》。《西游記》屬于“純女無男,繁衍全靠子母河”的“女兒國”,應當是借鑒了《山海經》《后漢書》中“女兒國”的模式。而《鏡花緣》中的“女兒國”男女共存,衣裙互換,女貴則男輕,和《隋書》《舊唐書》中“女兒國”的模式頗為相似。

二、“女兒國”之殊途——從情節、女性角色、全書作用看

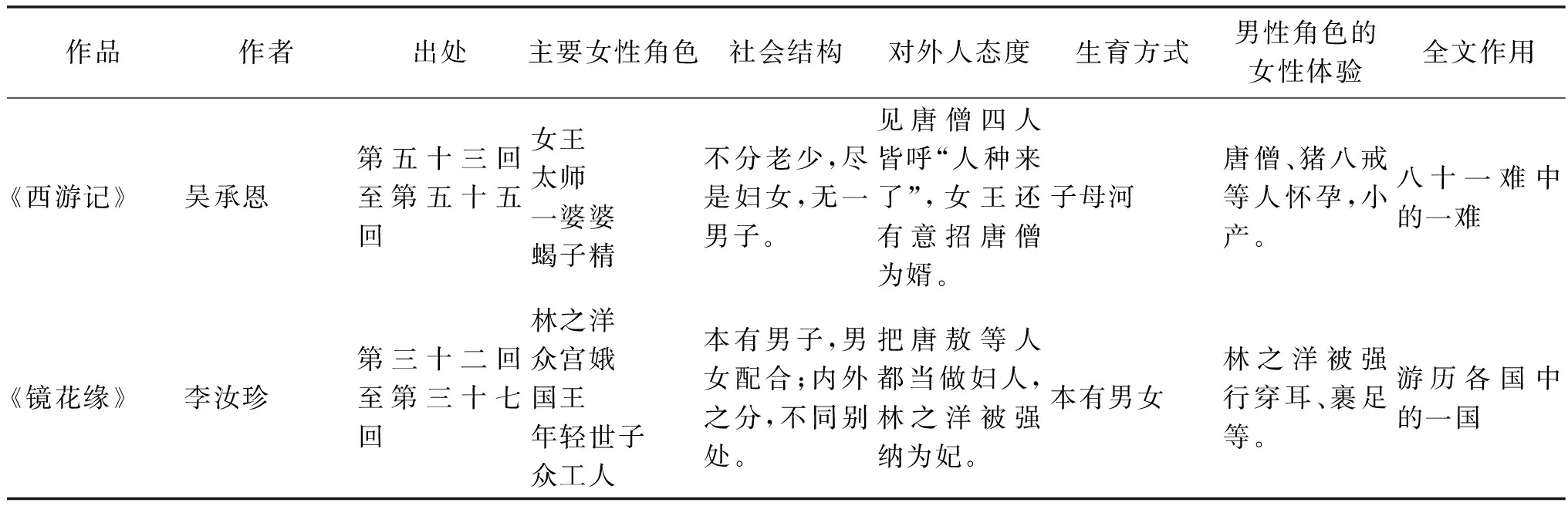

《西游記》與《鏡花緣》中關于“女兒國”描述的差異,在表2中可見一二。

表2 《西游記》《鏡花緣》中的“女兒國”

從表2中可以看出,吳承恩和李汝珍關于“女兒國”描述存在明顯差異,主要體現在情節設置、女性角色刻畫和對全文作用三個方面。

情節設置上,吳承恩在第五十三回敘寫唐僧師徒誤飲子母河之水肚痛四處尋找熱湯,卻被一婆婆告知此處乃只有女子的西梁女國,國中女兒并未見過男子,故唐僧師徒路經此地,大家都覺得歡喜,并道:“你師吃了子母河水,似此動了胎氣,也不日要生孩子”[9](P631)。寥寥數語,便交代出“西梁女國”的女子當政的社會結構和河水懷孕的生育方式。“女兒國”中純女無男,唐僧師徒路經此地,被驚呼“人種來了”,免不了被包圍、被重視的命運,也暗示他們免不了要遭受一番磨難。果然,生育之事消解后,又遇國王招贅一事,“女兒國”國王欲以一國之富招唐僧為夫,并承諾將國家政權讓于唐僧,可見其對唐僧的用情至極。當然,欲與唐僧婚配的不只是“女兒國”的國王,還有蝎子精,她設計抓住唐僧企圖強行結成連理。從招親婚配這一情節中可以看出,吳承恩筆下的《西游記》無論是“女兒國”的國王還是蝎子精之類的妖精,均以女子形象出現。

《鏡花緣》中,唐敖等人游歷到“女兒國”時,十分害怕此“女兒國”與唐三藏所遇“女兒國”相同,此情節的設置可以看出李汝珍是讀過《西游記》的,也是其借鑒《西游記》的一個典型例證。但李汝珍筆下的“女兒國”不同于吳承恩筆下的“女兒國”,正如多九公所言此處女兒國自古就有男子,內外之事與生育之事都講究男女配合,與我們別無二般。所不同的便是:“男子反穿衣裙,作為婦人,以治內事;女子反穿靴帽,作為男人,以治外事。”[10](P243)男女婚配照常,內外之事與其他地方大有不同且女貴男輕。唐敖同多九公登岸進城,眼中看到的盡是形如弱柳扶風,纖纖身材,開口女音的“男子”和滿頭青絲黑發,耳戴八寶金環,身穿長衫綠裙,露著三寸金蓮但卻滿嘴絡腮胡子,做著針線活的“婦人”。男女身份顛倒,女子作為“男人”從政為王,男子作為“婦人”要經受捻針穿耳,白礬灑腳,白綾纏裹等苦難。小說中以大量筆墨描寫刻畫當時社會這種畸形審美的取向,字里行間無不充滿著嘲諷,暗暗抨擊在父權社會中為迎合男性審美需要,女性不得不粉黛描眉、擦脂涂粉、穿耳梳鬏、束腰纏足的種種陋習,作為“女性”的林之洋遭遇此等磨難時大膽反抗不免給當時男權社會的“女性”埋下思想解放的種子,凸顯了李汝珍進步的女性觀。

從對女性角色的刻畫而言,吳承恩筆下刻畫的女性角色鮮明突出,上至女王,下到老婆婆等普通百姓皆大膽開放,西梁女國中的女性對情愛之事皆直言不諱,毫無羞怯之心,與被宗法制度禁錮、封建倫理束縛的無實質經濟地位的明代女性迥然不同。《西游記》第五十四回,女兒國國王企圖以一國之富作為聘禮,與唐僧陰陽結合。蝎子精則更直接,強搶唐僧,威逼利誘,軟硬兼施,目的只有一個與唐僧成婚。

由于李汝珍構建的是男女皆有的女兒國系統,從女兒國和其他國家兩個緯度來看,他筆下刻畫的女性形象也有兩個緯度,其一是女兒國內被視為女性的林之洋和眾宮娥,林之洋受盡折磨,眾宮娥同為女性卻又不得不為難女性,充當纏足裹足的幫兇。其二是女兒國內被視為男性,在他國則為女性的國王、年輕世子、眾工人,其中在女兒國占據統治地位的生得面白唇紅,極其美貌的國王真乃將男尊女卑社會中的男性統治者演繹得惟妙惟肖,字里行間皆有李汝珍的諷刺之味。國王強行納林之洋為妃,并還“以國家之例,從無再醮之婦”[10](P194)這套說辭來拒絕放回王妃,之后妥協也是因治河之事不得已而為之,其中還刻畫了他細細賞玩林之洋只剩幾根枯骨的瘦小金蓮,李汝珍此番描寫真是諷刺了當時社會扭曲的審美觀;年輕世子在第三十六回請求林之洋搭救自己,從他的哭訴中可知他深陷謀權奪位的紛爭中,性命難保,并表示自己情愿更改身份舍棄權力,去往男性為主導的世界;李汝珍筆下的“眾女工”比起那些蠢漢來顯得心靈性巧,略為指點,全都會意,筑起水壩挑挖深通絲毫不輸于男性,李汝珍以詼諧幽默的漫畫式寫法贊揚了女性的擔當智慧。

從對全書作用來看,吳承恩有意使從東土大唐出發的唐僧師徒,途徑寶象國、烏雞國、西梁女國、比丘國、天竺國去往西天取經,“女兒國”只是師徒四人取經路上必經之國,黃風怪阻、琵琶洞受苦、路阻火焰山等九九八十一難中的其中一難,“女兒國”與其他危難環環相扣。此處需突破的乃是最難渡過的“情關”,唐僧面對國王的“色誘”仍不為所動,足可見其立場之堅定,取經之決心。

李汝珍書中的唐敖、林之洋等人游歷海外,于各國販賣商貨,所經的“女兒國”只是與君子國、大人國、淑士國等國別無一般的風土人情罷了。但李汝珍卻用了六個回目來詳細描寫,其中又重點寫林之洋被強行封妃的場景,通過其所受之罪旨在表明作者對裹足等殘害婦女行為的強烈不滿。

三、“女兒國”之同歸——女性意識、男尊女卑

“文學創作的目的就是為了實現某些在現實生活中不能實現的欲望,文藝的功能就是一種補償作用,人們從事藝術活動的目的從根本上說是為了緩解得不到滿足的欲望。”[11]吳承恩和李汝珍筆下“女兒國”的描寫都在一定程度上顯示出女性意識的覺醒和男尊女卑社會現實的實質。

吳承恩構建的“女兒國”雖全由女子統治,但唐三藏一出現,女兒國國王便道:“寡人以一國之富,愿招御弟為王,我愿為后,與他陰陽配合,生子生孫,永傳帝業。”[9](P643)此中的女王大膽示愛,主動求親,為得到唐三藏甚至不惜讓出王位,而其周圍的女官皆表贊同,喜悅非常。再如第五十三回婆婆直言風月之事,第五十四回老少婦女皆來觀望,傳唱詩詞,從中可看出女兒國風氣較為自由。這與男尊女卑,非媒妁之言不能嫁的明代社會現實形成強烈的反差,在一定程度上顯示出女性對自由、自主戀愛的大膽追求。此外,吳承恩也給予了唐僧、豬八戒小產的痛苦體驗,小產尚且如此,更況乎女子的大產呢?從側面烘托女性生育的艱難。《西游記》中還有一個細節值得推敲,第五十三回唐僧飲用完打胎水后,老婆婆趕緊請求唐僧將水賜予她,而后婆婆將剩余之水裝于瓦罐并埋在后邊地下,還稱此水是其棺材本。老婆婆為何要埋那水呢?顯然是有作用的,如此可推測吳承恩筆下女兒國的某些女性存在自主打胎的權力,即擁有一定程度上的生育自主權。

《鏡花緣》開頭寫百花百草等和女性有聯系的事物,而后又用大量筆墨敘寫了廉錦楓、駱紅蕖等眾多女兒讀書求學的故事,字里行間透露著對眾多女兒品性的贊揚,為此,李汝珍富有創造性地構建了一個男女顛倒的“女兒國”,“由于男性和女性性別意識不分,所以他們都去做相同的工作,承擔相同的責任。”[12](P535)在男女顛倒的“女兒國”中,作為女性的眾工人疏通河道絲毫不遜色于男子這一事實證明女性有能力勝任社會劃分給男性的事,而不僅僅局限于在家相夫教子。之后,李汝珍還以漫畫手筆讓天朝而來的生理和心理均為男性的林之洋備受折磨,將現實環境中女性所受之痛加于男性身上,從中可以看出作者渴求為女性謀平等的進步意識。正如有學者評價的那樣,在王陽明“心學”的推動下,明代社會打破了宋代正統思想“存天理,滅人欲”的藩籬,轉而肯定人欲的合理性,在這樣的時代背景下,吳承恩創作《西游記》追求個性自由解放,謀求自主追尋幸福。及至清代,“顧炎武經世致用之實學、戴震的義理之學以及袁枚的兩性平等、戀愛自由觀念深深影響了李汝珍”[13],故李汝珍借《鏡花緣》大膽將女子之痛施加于男性身體,揭露批判社會更為辛辣大膽,更能給人振聾發聵之感。

在封建社會,女子大都依附男子而活,深受綱常倫理等影響,很難跳脫封建社會的藩籬,因此,吳承恩筆下全由女子統治的“女兒國”,一旦有心儀的男子出現,這所謂的統治便不攻自破,女王心甘情愿地把一國之富讓于男子,甘居幕后。再如《西游記》第五十四回,唐僧一行人踏入東關廂街口時,著長裙短襖的婦女都鼓掌歡迎,高呼“人種來了”!若是因從未見過男子,只覺稀奇,歡呼雀躍一下也便罷了,為何偏要高呼“人種來了”!“人種”一詞很有意味,國中既有子母河繁衍子嗣,何須男子呢?結合后文女王、蝎子精欲與唐僧婚配來看,吳承恩筆下“女兒國”中的女人們,看似高高在上,但實質上仍把自己的幸福寄托在男人身上,其內核仍是男尊女卑。再如第五十四回,女王大膽向唐僧示愛,唐僧不從卻又無妥善之法,此時悟空建議假裝答應先換取通關文牒再另做打算。女王真情,全然不知圣僧假意,及至西關之處,被八戒等人撒潑弄丑嚇唬一通,女王才如夢方醒。作者如此描寫,既顯示女子沉迷于愛情時的不辨真假,又突出即使是女王也架不住豬八戒這類男子的撒潑嚇唬,女性在兩性關系中的弱勢地位昭然若揭。

而李汝珍的“女兒國”里被稱作“男子”的婦人穿耳裹足,受盡屈辱,細細品來,除了男人與女人的地位身份被顛倒外,其他并無變化。且林之洋等人到“女兒國”賣貨開的盡是“脂粉等婦女所用之物”,此國“男性”無論家中貧富與否,也不管“女性”是否愿意,最喜打扮婦人,林之洋強行穿耳、裹腳便是很好的例證。由此可見,雖內外之事、稱呼互換,可“女性”仍需著脂粉、穿衣裙、不能言自我及政治之事,與男權社會中的婦女一般,即呼作“女性”的人依然是地位低下者。再者,男權社會中女性所受的裹腳穿耳之磨難全然照搬進李汝珍的《鏡花緣》女兒國中。所謂的《鏡花緣》“女兒國”男女分工互換皆各司其職,女主外,男主內,看似顛倒了現實社會中的兩性角色,給予女性如同現實中男性一般的權利,映照著世人所處的現實世界。與現實男權世界比照后不難發現李汝珍所構建的“女兒國”即是完全接受男權社會的整個意識形態和文化體系,并未建立以女性為中心或者男女平等的國家社會結構。在“女兒國”中,封建禮教的那一套仍被傳承固化下來,為統治階級所喜愛,他們最喜纏足,遑論階級高低,大家小戶,都以小腳為貴;若講脂粉,更是如此。所不同的只是將女子在封建時代所遭受的一切加之于“男性”之身而已,并未有根本性的改變。如李汝珍在書中第三十七回安排“女兒國”中位高權重的太子拜林之洋為父,寧愿放棄其尊貴的身份,也要去真正男尊女卑的天朝生活就是一個很好的例證。

四、李汝珍的“女兒國”對吳承恩的“女兒國”的繼承性

成書于清代的《鏡花緣》或多或少借鑒了明代的《西游記》,讀者可從《鏡花緣》中三次追尋到《西游記》的影子。以“女兒國”為例,在第三十二回中,唐敖、林之洋等人途徑此地,曾聞唐僧西天取經之路差點被女兒國國王留下招為夫婿,因而害怕不敢登岸。多九公知曉國中境遇,笑道此女兒國非那女兒國可比,國中男女皆有,不同的便是那身份地位。此處,李汝珍提到《西游記》中的情節,由此可以判定作者比較熟悉《西游記》,并在創作中加以參考借鑒。

其次,在“女兒國”立意承接方面,李汝珍也有意參考吳承恩的《西游記》,與其一脈相承。讀及《鏡花緣》,除了林之洋等人到訪的“女兒國”,其開端也存在著以百花仙子或者武則天等女子為主的相對更大的“女兒國”,這與《西游記》中只有女子,且女子當政的“女兒國”不謀而合。

此外,李汝珍創作《鏡花緣》時還巧妙延續了《西游記》詼諧荒誕的寫作風格,在大人國,無腸國,玄股國等描寫中可見一斑。在對“女兒國”的描述中,吳承恩的筆墨側重子母河,蝎子精,而李汝珍則大肆描寫穿耳裹足等奇事,細看其中,大有借荒誕詼諧之風諷社會現實之意。

五、結語

通過對吳承恩和李汝珍筆下“女兒國”的比較分析可以看出,不管是吳承恩構建的純女無男,依靠子母河繁衍子息的“女兒國”,還是李汝珍創設的男女交換,“女性”當政統治“男性”的“女兒國”,二者情節設置和所發揮的作用各不相同,但吳承恩大膽想象女子當政,自由追求愛情;李汝珍以現實男權社會為原型,于書中構建出女權社會,將封建時代下女性遭受的痛苦加之于男性身上,均從不同程度體現了女性意識的覺醒,有一定的進步意義。但吳承恩轉筆敘寫“女兒國”國王愿把一國之富,一國之權讓于男子,甘居幕后,為男性所統治;李汝珍刻畫身為“男兒身”的林之洋穿耳裹腳時,給予他的身份確是“婦人”,即依然是打著“女性”的旗號受苦受難,由此可見,男尊女卑的男權社會本質并未改變。且吳承恩與李汝珍終究是男子,“但凡男人寫女人的東西都是值得懷疑的,因為男人既是法官又是當事人”[14](P17),即使站在女性角度以文筆猛烈抨擊封建社會的男尊女卑,但始終未能擺脫時代的局限。從這些意義來講,吳承恩和李汝珍筆下的“女兒國”真可謂殊途同歸。