麗江壩區黑龍潭泉群斷流特征及流量預測研究

王明懷

摘要:為探明麗江壩區黑龍潭泉群斷流原因并預測泉群退水及出流規律,通過對壩區地形地貌、河流水系及地下水特征等進行研究,采用逐步回歸法分析了降水量與黑龍潭泉群年平均流量的關系。結果表明:泉水出流與連續3 a面平均降水量關系密切,流域連續3 a平均降水量小于1 100 mm時,黑龍潭泉群將會出現季節性干涸;黑龍潭泉群全年可分為3個退水段,分別為10月至次年1月,1~3月,3~6月;泉群溢出量接近0.2 m/s時,黑龍潭泉水將逐漸干涸,并出現泉水倒灌現象。

關鍵詞:斷流特征; 流量預測; 退水規律; 黑龍潭泉群; 麗江壩區

中圖法分類號:P641.2 文獻標志碼:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2022.07.003

文章編號:1006 - 0081(2022)07 - 0020 - 05

0 引 言

黑龍潭泉群是麗江城區的重要水源地,也是麗江古城景區水源供給源頭,對麗江市的經濟社會發展具有特殊意義,具有獨特的水生態、水文化和經濟價值[1-3]。隨著人類社會經濟活動日益加劇,黑龍潭泉群外部環境與內部條件發生了較大變化,水資源的形成與轉化關系發生了明顯改變[4-6]。

近年來,黑龍潭泉群斷流現象日趨頻繁,麗江從“高原姑蘇”變成重度缺水的城市[7-9]。為了應對麗江壩區的水資源生態危機,有關部門加大了對黑龍潭泉群的監測力度。2012年以來,黑龍潭泉群周邊區域相繼建立了23口地下水監測井對地下水位進行動態監測,并對麗江黑龍潭泉群和壩區周邊清溪、三束河等泉群斷面開展水量水質監測。積極開展黑龍潭地下水動態分析和趨勢預測,可為麗江城區水資源管理、區域水資源調配提供可靠的水文分析成果,為研究麗江壩區水資源問題和水生態環境問題提供技術支持。基于此,本文在現有研究基礎上,對麗江壩區地形地貌、河流水系、雨量站建設及地下水特征展開研究,分析黑龍潭泉群出水量與壩區降水量的關系,預測黑龍潭泉群年平均徑流量規律。研究成果可為探明麗江壩區黑龍潭泉群斷流原因并預測泉群退水及出流量特征提供科學依據。

1 研究區域概況

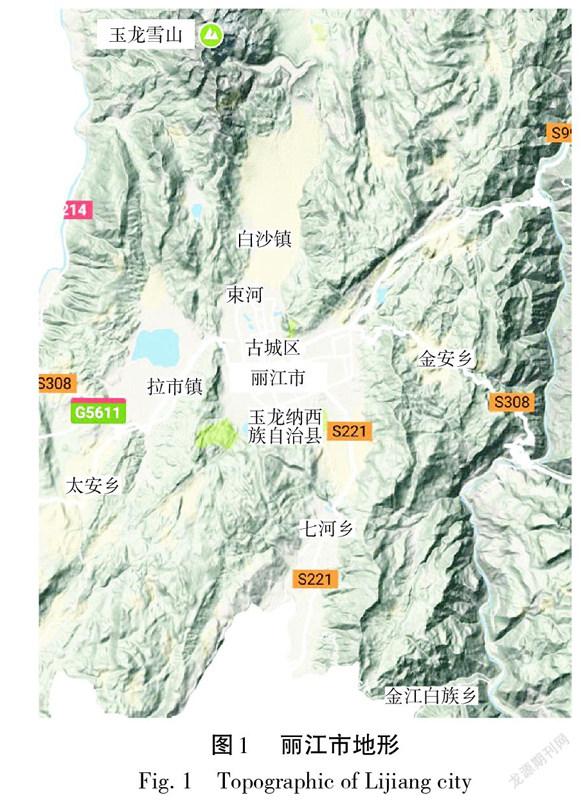

1.1 地形地貌

麗江壩區為狹長形盆地,北高南低,南北長37 km,東西寬11 km,總面積180 km,海拔為2 360~3 000 m,是麗江政治、經濟、文化的核心地區,如圖1所示。根據地貌的成因和形態,麗江壩區為山間盆地,溶蝕高原和冰川地貌。主要山峰有玉龍雪山、文筆山、象山、金虹山、震青山、蛇山。區內地下水類型為松散巖溶孔隙水和碳酸鹽巖類裂隙溶洞水。盆地存在大量冰水堆積砂卵石層,由于部分地段存在湖積的黏土、砂質黏土隔水層,而出現潛水和承壓水[10-14]。壩區盆地屬斷陷盆地,自第四系以后連續沉積,堆積了巨厚的新生界地層。地下水類型分為:全新統湖積、砂礫石層孔隙潛水;冰磧礫石層潛水;冰水堆積的砂礫石層孔隙潛水及承壓水;蛇山組礫巖,砂礫巖、砂巖、粉砂巖、泥巖、砂質黏土及草煤孔隙承壓水,含水層埋深0~26.56 m。區域內地下水大部分以泉水形式出露。主要泉群有黑龍潭、清溪、龍泉及三束河等。

1.2 河流水系

麗江壩區屬于漾弓江流域,漾弓江屬于長江流域金沙江上段水系,發源于麗江盆地北部玉龍雪山南麓的玉湖一帶。流域內河網發育,在狹長的麗江壩子內分布著青龍河、魚米河、東干河、清溪河、三束河、玉河、東山河等支流,各支流自北向南流經古城區后匯入漾弓江,經過木家橋水文站后進入七河壩,最后在大理州鶴慶縣中街匯入金沙江。

青龍河發源于玉龍雪山腳下,匯集三束河、三疊水、龍泉等主要泉群后沿麗江盆地西部向南徑流,在盆地南部環繞向東,匯入漾弓江。東干河由青龍河流經束河古鎮后在中濟海附近一分為二,西邊為青龍河干流,東邊則為東干河,由北向南流經中濟海、西安街區、金龍、集云等地后匯入護城河,最后注入漾弓江。玉河為漾弓江二級支流,源頭為黑龍潭泉群,流經古城大水車處分東河、中河、西河3條支流由北向南分別匯入護城河,最后在東元橋匯入漾弓江。束河為漾弓江青龍河上游,發源于龍泉龍潭,流經束河古鎮后一分為三分別匯入青龍河、東干河、昌洛河,最后注入漾弓江。東山河是漾弓江的一級支流,發源于麗江壩區北部的臘日光,沿麗江壩區東部流經團山、恩烈、河東、則谷等地,在米如下村附近匯入漾弓江,團山水庫即位于東山河的上游源頭區。

1.3 壩區泉群及黑龍潭泉群斷流特征

本文對20世紀80年代以來麗江黑龍潭泉群和壩區周邊清溪、清溪東溝、閘門、清溪入黑龍潭、三束河(白水、黑水)、三疊水、龍泉河、龍泉副渠、甘澤泉、玉柱擎天、九鼎河、白馬龍潭、白沙水庫、白沙青龍河、玉湖、黑水河、白水河、玉河、玉河東溝、龍潭家園、高山所、清溪沙河、東界河、金足河、龍山河等26個泉水點33個斷面的每月監測資料進行分析。壩區多年平均降雨量為1 022.0 mm,地下水資源總量1.94億m。其中,黑龍潭泉群年平均徑流量為4 004萬m,年最大出水量為8 041萬m,最小年出水流量為零,最大出水流量達3.85 m/s。自1988年以來,黑龍潭泉群斷流出現16次(其中有的斷流時間較短,未列入表1),尤其是2010年以后,斷流頻次越來越高,如表1所示。黑龍潭泉群2012年1月21日斷流,到2014年9月5日出流,斷流時間長達958 d。2015年1月17日,泉群又全部斷流,到2018年8月8日,斷流天數達1 299 d,為有水文記錄以來斷流時間最長記錄。

2 黑龍潭泉群流量預測

2.1 降水量影響分析

基于九子海、裸美樂、臘日光、文海、清溪、北門坡、古城、文筆、團山及木家橋等10個雨量站資料,采用算術平均法計算出壩區多年平均降水量為1 096.1 mm。

黑龍潭泉群出水量大小與壩區降水量的大小有直接關系,泉群出水量變化過程與降水量過程相似,具有在年內和降水量過程相似的豐枯變化過程。一般最大流量出現在10,11月,最小流量多出現在5~7月,甚至出現斷流。根據壩區雨量代表站歷年降水量資料,采用算術平均法計算區域的各年平均降水量,并分別計算出連續2,3,4 a的面平均降水量,采用逐步回歸法[15-16]分析降水量與黑龍潭泉群年平均流量的關系,得到當年、連續2 a、連續3 a及連續4 a面平均降水量和出流量的相關系數矩陣和協方差矩陣。由此分別計算出當年、連續2 a、連續3 a和連續4 a面平均降水量與黑龍潭泉群年平均出流量的相關系數分別為0.39,0.76,0.87和0.74,可見黑龍潭泉群出流量跟區域平均降水量關系較為密切。由于泉水賦存條件的影響,泉水出流與連續3 a的平均降水量關系更為密切。根據擬合效果,黑龍潭泉群出流量Q與連續3 a面平均降水量P3的回歸方程為

Q=-6.039+0.006P

通過對連續3 a面平均降水量和斷流年份進行統計發現:流域連續3 a平均降水量小于1 100 mm時,黑龍潭泉群將會出現季節性干涸。結合黑龍潭泉群周邊站點全年降水量情況,根據降水量與黑龍潭泉群出流量的相關關系,利用2008,2010,2011年黑龍潭泉群次年斷流情況進行驗證。

(1) 預測“2008年黑龍潭泉群在6月份有可能出現斷流”,監測結果表明當年7月2~6日黑龍潭斷流。

(2) 預測“2010年6~7月黑龍潭出現斷流的機率比較大”,監測結果表明當年6月14日至8月22日黑龍潭出現斷流。

(3) 預測“2011年6月下旬至8月中旬黑龍潭泉群出現斷流的機率比較大”,監測結果表明2011年7月2~8日出現斷流。

以上預測結果表明,通過連續3 a壩區平均降水量可以較為準確地預測次年黑龍潭泉群斷流情況。

2.2 泉水變化趨勢分析

黑龍潭泉群的儲存量受氣象、人類活動等因素影響顯著。枯季降水較少,泉水補給主要來自流域儲水量的消退,因此涌水量的大小與包氣帶含水量和下墊面條件密切相關。黑龍潭泉群補給區——九子海溶蝕高原區巖溶裂隙比較發育,洼地集中,下滲容量大,雨季下滲補給的水量滯存于巖溶裂隙管道之中,經過一段時間的儲存和運移后,在象山山麓黑龍潭泉群一帶排泄[17-18]。

根據玉河站出流監測結果分析,將當年8月至次年7月定為一個水文年,黑龍潭泉群各年出流過程一般表現為單峰型。一般從6,7月開始,出流量逐月加大;到10,11月出流量達最大,以后逐月衰減;到5,6月份出現最小,甚至出現斷流。在特殊干旱年份,由于出流量較小,斷流時間會有所提前。例如,2012年黑龍潭泉群在1月21日就開始斷流,2015年1月17日開始斷流,并出現連續958,1 299 d跨年度斷流的現象。黑龍潭泉群歷年各月平均出流量變化過程見圖2,地下水水位變化過程見圖3。

根據黑龍潭泉水年內變化過程可知,每年6月以后,黑龍潭泉水溢出量逐漸增大,10月份溢出量最大,到10月底以后溢出量逐漸減小,形成單峰型徑流過程,直到第二年的6月份溢出量又逐漸增大。溶蝕區域地下水退水曲線的形式規律比較復雜,根據黑龍潭泉群匯流區-九子海的水文地質條件,分析認為:在不同衰減時段,巖溶中水體儲存與排泄條件有所不同。采取分段擬合,并假定時段內地下水蓄泄關系為線性。通過分析黑龍潭泉水受降雨和地表水入滲補給的影響,可采用布西涅斯克指數方程來擬合黑龍潭泉水的退水規律:

Q=Q0e

式中:Q為t時刻流量,m/s;Q為某一開始時刻流量,m/s;a為消退系數,反映流域徑流消退規律的參數。

在不同的衰減時段,含水巖體的儲水狀況和水動力條件的變化都反映在衰減系數的變化上。在不同的衰減時段取用不同的衰減系數,并且衰減系數逐漸減小。擬定全年為3個退水段,10月至次年1月份為第一退水段,1~3月為第二退水段, 3~6月為第三退水段。通過多年實測退水資料進行分析,推求出從10月到次年1月消退系數a為0.006 3,1~3月消退系數a為0.005 2,3~6月消退系數a為0.009 3。因10月至次年1月受前期降水量多,補給水量較大,泉流量較大,退水相對較快;1~3月階段主要為地下泉水在裂隙中運動,運動速度較慢,退水過程相對較為緩慢;3~6月由于氣候干燥,降水量較少,土壤水分及植物蒸散發增大,地下水位較低,使得退水加快。各階段推求的退水系數差異基本符合黑龍潭泉群的退水規律。

采用上述衰減方程,可預測黑龍潭泉群枯季各月的出流情況。預測發現,當溢出量接近0.2 m3/s時,由于地下水位下降趨勢加快,當地下水位低于黑龍潭水位時,黑龍潭泉水將逐漸干涸,并出現泉水倒灌現象。

3 結 論

(1) 黑龍潭泉群出流量跟區域平均降水量關系密切。由于泉水賦存條件的影響,泉水出流與連續3 a面平均降水量關系更為密切。流域連續3 a面平均降水量小于1 100 mm時,黑龍潭泉群將會出現季節性干涸。

(2) 黑龍潭泉群全年為3個退水段,10月至次年1月份為第一退水段,1~3月為第二退水段, 3~6月為第三退水段。

(3) 黑龍潭泉群溢出量接近0.2 m/s時,由于地下水位下降趨勢加快,當地下水位低于黑龍潭水位時,黑龍潭泉水將逐漸干涸,并出現泉水倒灌現象。

參考文獻:

[1] 范弢,楊世瑜.云南麗江盆地地下水脆弱性評價[J].吉林大學學報(地球科學版),2007,37(3):551-551.

[2] 楊竹轉,鄧志輝,楊躍文.云南麗江井水位水溫動態變化及地震前兆分析[C]//中國地震學會地震流體專委會.中國地震學會地震流體專委會2016學術年會會議論文集.北京:中國地震學會地震流體專委會, 2016.

[3] PU T, HE Y, ZHANG T, et al. Isotopic and geochemical evolution of ground and river waters in a karst dominated geological setting: a case study from Lijiang basin, South-Asia monsoon region[J]. Applied Geochemistry, 2013(33): 199-212.

[4] 雷風平,王錦國,趙燕容.麗江市黑龍潭地區水文地質條件分析[J].中國煤炭地質,2019,31(4):51-56,67.

[5] 章程,蔣勇軍,MICHèLE L,等.巖溶地下水脆弱性評價“二元法”及其在重慶金佛山的應用[J].中國巖溶,2007(4):334-340.

[6] 楊平恒,袁道先,葉許春,等.降雨期間巖溶地下水化學組分的來源及運移路徑[J].科學通報,2013,58(18):1755-1763.

[7] XU D, WANG Y, ZHANG R, et al. Distribution, speciation, environmental risk, and source identification of heavy metals in surface sediments from the karst aquatic environment of the Lijiang River, Southwest China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23(9): 9122-9133.

[8] 曹敏.城市化影響下巖溶地下水水文地球化學與同位素特征——以重慶南山老龍洞地下河流域為例[D].重慶:西南大學,2012.

[9] 楊平恒,詹兆君,明曉星,等.旅游酒店排污影響下的巖溶地下水水化學變化[J].湖泊科學,2019,31(2):416-428.

[10] 巨凡凡,馬騰,顧栩.水城盆地空間城鎮化對淺層巖溶地下水特征的影響[J].農業資源與環境學報,2020,37(1):123-134.

[11] ZHU H, LI Y, WU L, et al. Impact of the atmospheric deposition of major acid rain components, especially NH4, on carbonate weathering during recharge in typical karst areas of the Lijiang River basin, southwest China[J]. Applied Geochemistry, 2020(114): 104518.

[12] 蒲俊兵,袁道先,扈志勇,等.高分辨率監測巖溶地下水NO3-的動態變化及對外界環境的響應[J].環境科學,2011,32(3):680-686.

[13] 羅炳佳,楊勝元,羅維,等.巖溶地下水有機污染特征分析——以貴陽市某加油站為例[J].地球學報,2014,35(2):255-261.

[14] ZHOU Q, CHEN L, SINGH V P, et al. Rainfall-runoff simulation in karst dominated areas based on a coupled conceptual hydrological model[J]. Journal of Hydrology, 2019(573) : 524-533.

[15] 袁建飛,鄧國仕,徐芬,等.畢節市北部巖溶地下水水化學特征及影響因素的多元統計分析[J].中國地質,2016,43(4):1446-1456.

[16] 劉立祥.線性回歸模型中自變量的選擇與逐步回歸方法[J].統計與決策,2015(21):80-82.

[17] 朱松松,李同春,馮旭松,等.基于有限元法和逐步回歸法的泵站位移統計模型構建方法[J].水利水電技術,2018,49(2):49-55.

[18] ZHAO H, XIAO Q, ZHANG C, et al. Transformation of DIC into POC in a karst river system: evidence from δ 13 C DIC and δ 13 C POC in Lijiang, Southwest China[J]. Environmental Earth Sciences, 2020(79): 1-12.

(編輯:江 文)

Breaking characteristics and flow forecasting of Heilongtan springs in

Lijiang valley area

WANG Minghuai

(Lijiang Branch of Yunnan Hydrology and Water Resources Bureau, Lijiang 674100, China)

Abstract:In order to study breaking cause and outflow recession laws of Heilongtan springs in Lijiang valley area, the geomorphology, river system and groundwater in the area were analyzed. The relationship between precipitation and annual average runoff of Heilongtan springs was analyzed by stepwise regression method. The results showed that the spring outflow was closely related to the annual average precipitation for three consecutive years. When the average precipitation was less than 1100 mm for three consecutive years, the Heilongtan Springs will be dry seasonally. The recession of Heilongtan spring group was divided into three periods, i.e., from October to January, from January to March and from March to June. When the outflow of the spring was close to 0.2 m/s, the Heilongtan springs would dry up gradually, and spring backflow would appear.

Key words:breaking characteristics; outflow forecasting; outflow recession laws; Heilongtan springs; Lijiang valley area