恒溫恒濕空調應對可燃制冷劑的 低風險技術策略分析

張慶倫,姚卉,劉培沖,于同山(大連斯頻德環境設備有限公司,遼寧 大連 116033)

0 引言

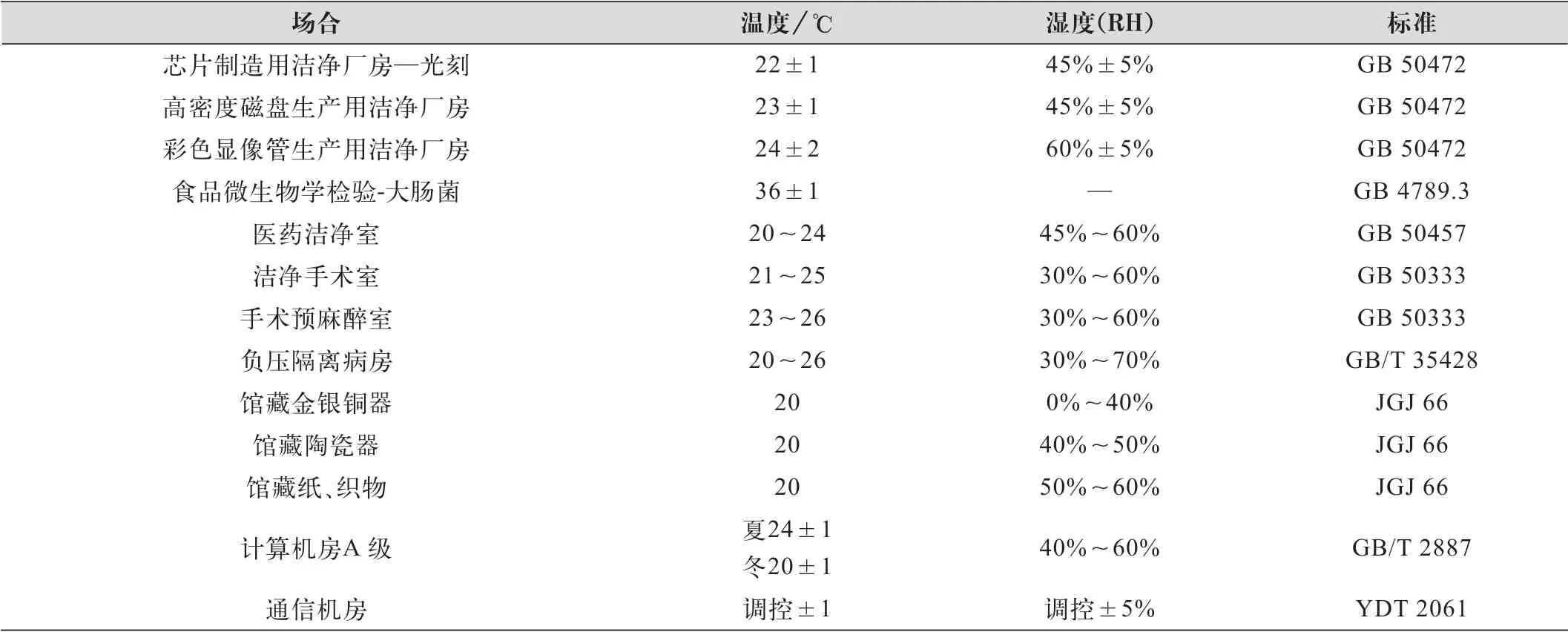

恒溫恒濕空調是一種重要的環境溫濕度精密調控設備,主要用于對室內環境溫度、濕度波動和區域偏差都有嚴格要求的場合,例如:電子元器件生產車間、生物培養裝置、醫療潔凈室、數據中心機房、高等級儲藏室及實驗室等,相關技術要求如表1 所示。普通恒溫恒濕空調能同時或單獨保持被調控封閉域內的溫度波動±1 ℃~±0.5 ℃和濕度波動±5%~ ±2%;而高精密恒溫恒濕空調能同時或單獨保持溫度±0.5 ℃~±0.3 ℃和濕度±2%[1]。斯頻德及友商當前市售部分超高端機組調溫精度可達±0.1 ℃。

表1 部分場合對環境溫濕度調控技術需求

恒溫恒濕空調的核心四大部件是壓縮機、蒸發器、冷凝器以及節流裝置。此外,通常還包括風機、加濕器、電加熱器、儲液罐、油分離器、氣液分離器、干燥過濾器、傳感器與控制器以及閥門等部件。不同恒溫恒濕空調機組的工作原理并不完全相同,其基本運行原理描述如下:恒溫恒濕空調工作時,低溫低壓制冷劑在蒸發器中吸熱相變,產生的冷量由風機吹入送風管道,經溫濕度調節后,送至被調控目標區域。從蒸發器流出的過熱氣態制冷劑進入壓縮機,被壓縮成高溫高壓氣體后進入冷凝器。經風冷或水冷釋放熱量后,變成溫度壓力仍然較高的液體,再流經節流裝置后,變回低溫低壓的制冷劑。然后再次進入蒸發器吸熱產生冷量,如此循環。借助制冷劑在不同過程中的相態與物性變化,經熱質傳遞過程,實現對目標區域的溫濕度控制。制冷劑是恒溫恒濕空調機組的血液,是基于物質相變的吸熱效應而發展出的常規制冷空調技術中必不可少的要素。然而新一代環保制冷劑的發展,卻給恒溫恒濕空調機組的安全運行帶來了燃爆風險和安全挑戰。

1 制冷劑的發展與挑戰

1805 年Evans 提出使用具有揮發性物質作為制冷劑的構想,發展至今經歷了三次重大發展;1834 年,Perkins 將乙醚用在蒸氣壓縮式循環制冷系統;1853 年,Twining.取得關于使用乙醚制冷劑的專利;1866 年,Lowe 制出以二氧化碳為制冷劑的制冰機;1877 年,德國Linde 建成一套以氨為制冷劑的壓縮式制冷系統;1875 年,瑞典Picket 開發出一種以二氧化硫為制冷劑的壓縮式制冷系統;1878 年,法國學者研究甲基氯作為制冷劑[2];20 世紀初,丙烷等一些碳氫化合物也被用作制冷劑。

制冷劑發展的第一次重大轉折發生在20 世紀30 年代。美國Dupont 公司根據Midgley T.等的研究成果,推出了氟利昂(Freon)系列氯氟烴類(CFCs)制冷劑,典型代表如R12(1931年),隨后在家用冰箱和汽車空調中被大量使用。相較于之前的制冷劑,這些氯氟烴類制冷劑因熱力學參數適宜而且低毒、不易燃爆、不易腐蝕等特點,而迅速發展應用,并逐漸占據市場主體地位,直至臭氧層破壞問題的提出。

1974 年,Molina 和Rowland 提出氯氟烴類物質中的氯離子對大氣臭氧層具有破壞性。1987 年國際性條約《蒙特利爾議定書》簽訂,隨后經不斷修訂,增加受控物質。在第19 次締約方會議上又通過了加速淘汰氫氯氟烴(HCFCs) 物質的方案。在國際社會共同努力下,曾經廣泛使用的CFCs 制冷劑已成過去,而HCFCs 制冷劑(使用量最大的是R22)也正在按計劃被逐步淘汰。根據世界氣象組織和聯合國環境規劃署的科學評估,臭氧層正在以每十年1%~3%的速度逐步恢復。然而,另一個環境問題—全球變暖愈發凸顯。

聯合國政府間氣候變化專門委員會報告顯示,自1850—1900 年,人類活動排放的溫室氣體導致地球溫度升高約1.1 ℃,而未來20 年,全球平均溫升或將≥1.5 ℃[3]。為實現可持續性發展,第21 屆聯合國氣候變化大會通過《巴黎協定》,各方承諾將全球平均氣溫增幅控制在低于2 ℃水平,并向1.5 ℃溫控目標努力。次年通過《基加利修正案》,將18 種氫氟烴(HFCs)類物質納入管控范疇,并規定了具體的淘汰時間表[4]。HFCs 類物質由碳、氫、氟三種元素組成,是一類對臭氧層的破壞潛能值為零的人工合成制冷劑,在淘汰CFCs 和HCFCs 進程中發揮著重要作用,例如在恒溫恒濕空調中廣泛應用的R134a、R410A 等。斯頻德生產的R410A 型恒溫恒濕空調的制冷量涵蓋2.8 kW至32 kW。

人工合成的制冷劑對于全球變暖的“貢獻”總量雖然不及二氧化碳、甲烷及氮氧化物,但很多合成鹵代烴類制冷劑的溫室效應潛能值(GWP)是二氧化碳的千百倍。人們希望對環境友好的新一代制冷劑,如表2 所示,總結了部分有潛力作為新一代恒溫恒濕空調制冷劑的候選物(或是混合制冷劑組元)。然而研究發現這些候選物大多具有可燃性。

表2 部分新一代恒溫恒濕空調制冷劑候選物

2 使用可燃制冷劑機組的約束

根據ISO 817—2017 《Refrigerants-designation and safety classification》、ASHRAE standard 34—2016 《Designation and safety classification of refrigerants》、GB/T 7778—2017 《制冷劑編號方法和安全性分類》等國內外技術標準,制冷劑從可燃性角度被分為1 類、2 類、3 類和2L 類。歸于1 類的制冷劑在標準實驗測試方法下,無火焰傳播被觀察到。而3 類制冷劑可燃易爆,在標準實驗測試方法下有火焰傳播,且最低可燃下限(LFL)≤3.5%;或燃燒熱≥19 MJ/kg。居于1 類和3 類之間的是2 類,在101 kPa 和60 ℃大氣環境中被測時,有火焰傳播,且LFL >3.5% 以及燃燒熱<19 MJ/kg。當滿足2 類條件,并且在101 kPa 和23 ℃實驗時,火焰傳播速度≤10 cm/s 的制冷劑,屬于2L 類(弱可燃)。

表2 中列出了11 種制冷劑的可燃性分類,出于安全性考慮,不同分類的制冷劑應用于制冷空調系統中時受到不同程度的約束。典型技術標準如GB/T 9237—2017 《制冷系統及熱泵安全與環境要求》、ISO 5149—2014 《Refrigerating systems and heat pumps—Safety and environmental requirements》等。使用了可燃性制冷劑的恒溫恒濕空調機組在設計、生產、儲運以及售后等方面,必須在符合相關技術及安全標準下,結合用戶使用環境,強化實施相關安全性策略。

3 恒溫恒濕空調低風險技術策略

燃燒反應的三要素是可燃物、助燃物與點火源[5]。對于恒溫恒濕空調而言,燃燒反應引發通常需要以下條件:可燃制冷劑發生泄漏,泄漏濃度達到可燃濃度極限[6],遭遇能量足夠大的點火源。對于設備制造商而言,首先需要改造生產線,典型的使用可燃性制冷劑的且在廠內充注的制冷空調產品的生產線主要由零部件組裝區、氦檢漏區、充注封口區、制冷劑儲存房、檢漏區、在線檢測區、返修區和打包區,共8 大區域組成[7]。此外,從阻斷上述燃燒引發的某一或某些必要條件角度入手,恒溫恒濕空調應對新一代可燃制冷劑的低風險技術策略分析如下。

為降低制冷劑發生泄漏風險:(1) 強化機組的密封性,用材需優選各類高品質的金屬、非金屬材料與零配件,并提升器件間的連接密封技術;(2)強化焊接水平,杜絕未焊透、未熔合、夾渣、氣孔、咬邊、焊瘤、燒穿、未填滿及裂紋等缺陷;(3)強化對系統打壓/抽真空、保壓、檢漏環節的操作與復檢,特別是一些高壓型可燃制冷劑;(4)強化表面涂敷層的均勻度、覆蓋度以及防腐耐蝕性;(5)強化產品包裝,滿足國家標準與行業標準中對于含可燃性化學品貨物的運輸包裝規定;(6)針對可燃制冷劑設計特殊安全裝置,例如非專業勿拆裝置。已有同行生產商為R32 機組設計了防拆卸螺母,當涉及機組檢修時,需返回專業網點維修,由經過培訓的專業人士啟封防拆卸螺母后,才可進行維修。

為降低泄漏濃度達到可燃濃度極限風險:(1)嚴格控制制冷劑充注量。針對恒溫恒濕空調的實際使用環境,按照GB/T 9237—2017 等標準中列出的對應制冷劑最大允許充注量限定要求來執行。(2)單機模塊化設計。既可以通過靈活組合以滿足客服對較大冷量的需求,又能降低機組各單元的制冷充注量。(3)開展技術革新,降低產生單位制冷量所需的制冷劑循環量,例如:提高換熱能力,縮小換熱器、優化循環流程、使用高精度加注機等。(4)對于需要現場灌注制冷劑的機組,要嚴控排放,并配套專業的回收。(5) 很多恒溫恒濕空調并不是安裝在室外,因而需要在機房安裝專用的氣體濃度傳感器并連接報警器與通風設備開關;有遠程客服功能的,還需將發生制冷劑泄漏的信號上傳至云端,由平臺自動向相關負責人發送警報。(6)與客戶約定需要定期對機組進行密封性檢查、維護、多點采樣與分析。

為降低遭遇能量足夠大的點火源風險:(1) 向用戶明確警示。在機組側身外表面銘牌上、用戶說明書等處,醒目告知用戶本機組使用了可燃制冷劑,通常使用的是外三角形加內火苗符號。要求客服嚴禁明火和高溫熱表面,還需特別注意電氣火花和靜電。(2)嚴厲車間管理,嚴肅職工教育,嚴控明火、熱表面、電氣火花、靜電等潛在點火源。而且考慮到氟代烴燃燒產物中存在HF 等有毒物質[8],增加相關安全保障器具。(3)機組所用關鍵零部件需要達到防爆等級,一些配件也特殊訂做,例如使用的滅弧插座、阻火型接觸器等。(4)對于不宜使用常規焊接方法的區域,應調整方案,例如專用洛克環密封法、使用超聲波焊接法等。(5)向涉及儲運環節的人員強調本機組內含可燃制冷劑,在嚴禁煙火的同時,保持通風順暢。(6)強化對安裝人員與維修人員的培訓,提升業務能力與安全意識。并且更新專用維修設備等。

4 結語

本文以設備制造商視角,分析了恒溫恒濕空調使用新一代可燃制冷劑的原因,并從阻斷燃爆引發必要條件方面,分別分析了機組的低風險運行技術策略。論文所提出的3 組18 條建議涉及到恒溫恒濕空調的生產、儲運、安裝、運行以及維護等諸多環節,可為相關生產和安全管理提供一定參考。

制冷劑替代勢在必行,而安全無小事。除了需要實施降低機組安全風險的相關技術措施,提高所有相關人員的安全意識并切實踐行,也是相當重要的。